目次

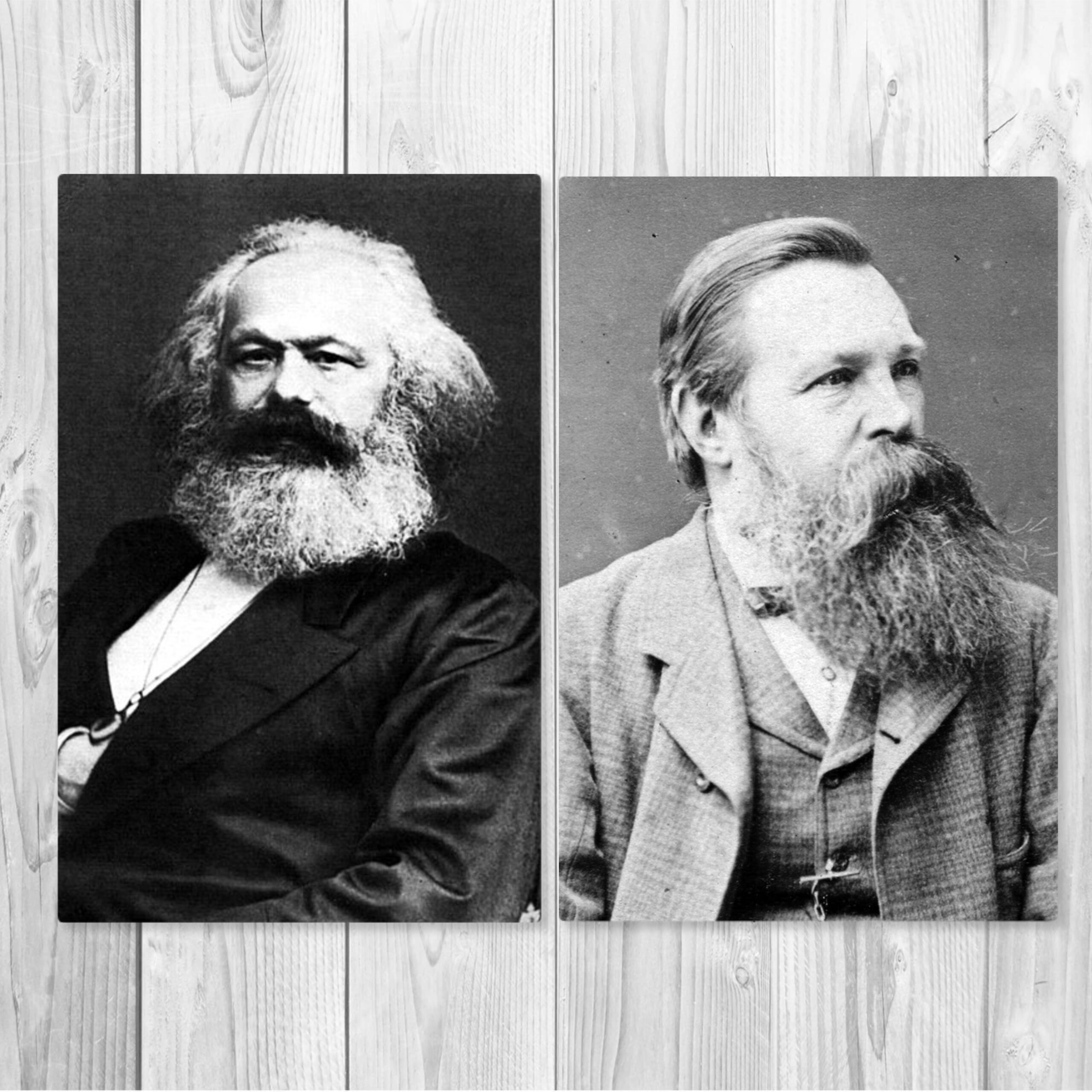

パリでの運命の再会!マルクスの「第二バイオリン」になったエンゲルス「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(27)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

1844年、イギリスからの帰国途中、パリにやって来たエンゲルス

オノレ・ド・バルザックがブルジョワの支配するパリを描いた辛口の年代記『ゴリオ爺さん』では、最後の場面で若い主人公のラスティニャックが前に進みでてフランスの首都に立ち向かう。

「明りが灯り始めていた。彼の視線はヴァンドーム広場の円柱と廃兵院のドームのあいだに、貪るように釘付けになった。そこには彼が入り込みたいと願っていたすばらしい世界が広がっていた。ブンブンと騒音を立てるその蜂の巣を、あらかじめその蜂蜜を吸いあげんばかりの表情で眺め、彼は壮大な言葉を吐いた。「今度はわれわれのあいだの闘いだ!」

パリはエンゲルスの人生の次の段階に、華々しい舞台を与えてくれた。そこは「ほかのどんな人びとにもまして、住民が快楽のための情熱と、歴史的な行動のための情熱をかけ合わせている」都市だと、彼は考えた。ラスティニャックと同様、野心に満ち、知識欲も性欲も旺盛なエンゲルスは、この都市のあらゆる娯楽を味わいたいと考えた。

俗物的なバルメンと、スモッグと霧雨のマンチェスターを経験したあとで、パリは財力のある若者にとって無限の機会を与える街だった。

バルザックが感嘆したように、「パリは大海だ。錘を投げ入れても、決して底に達することはない。測量し、描写するがよい。どんなに根気強く測量し、入念に海図に書き込んでも、真実を知るためにこの海の探検家がどれだけ回数を重ね、気を配っても、つねに未踏査の領域が残るだろう。未知の洞窟や花や真珠、怪物、夢に見たこともないものや、文学の海に潜る者が見過ごしたものがあるだろう」

この大都市を知り尽くしたいと考えたのは、エンゲルスだけではなかった。急進主義者にとっても、知識人や芸術家、哲学者にとっても、パリはヴァルター・べンヤミンが言ったように、「十九世紀の首都」だった。

青年へーゲル派のアーノルド・ルーゲはここを「世界の歴史がつくられ、つねにその新鮮な源がある大実験室」と呼んだ。「人生の勝利と敗北を味わうのは、パリにおいてだ。われわれの哲学ですら、われわれが時代の先をゆくこの分野ですら、パリで公表され、フランスの精神を染み込ませて初めて、勝利することができる」。

モーゼス・へスの言うヨーロッパの三頭政治のごとく、パリの役割はその革命の本質を利用して、共産主義のための戦いに欠かせない活気を与えることだった。イギリスの物質的な不公正と、ドイツの哲学的な進歩に、フランスは政治的なダイナマイトを加えたのだ。マルクスはそれを興奮気味に「ゴールの雄鶏の鳴き声」と呼んだ。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P153-154

※一部改行しました

この引用の最初に出てくる『ゴリオ爺さん』は19世紀フランスの大作家バルザックの代表作です。

この作品は田舎からパリにやって来たラスティニャックという青年がパリ社交界に飛び込み、成り上がりを狙うという筋書きなのですが、タイトルの無骨さとは反対にものすごく面白いんです・・・!

しかもこの小説を読めば当時のフランスの時代背景もかなり詳しく知ることができます。

さらに、ユゴーの『レ・ミゼラブル』の主な舞台も1830年代のパリです。

また、『居酒屋』、『ナナ』、『ジェルミナール』などで有名なエミール・ゾラの「ルーゴン・マッカール叢書」は少し後の時代、フランス第二帝政(1852-1870)の時代背景を知るのに最適です。

以下にリンクを掲載しますので、こちらも参考にして頂ければと思います。

一足先にパリに来ていたマルクス~パリでアダム・スミス、リカードなど古典経済学を学び始めるマルクス

カール・マルクスと妊娠中の妻イェニーがパリにやってきたのは、一八四三年十月に、彼の『ライン新聞』が廃刊されたのちのことだった。ほかでもないツァーリ・ニコライ一世が同紙を読み、その反ロシア的論調に不満を述べ、プロイセン当局に同紙の発行許可を取り消させたためだ。

マルクスは同僚の編集者アーノルド・ルーゲから、プロイセンを離れて、フランスで新たに創設された『独仏年誌』でジャーナリストとしてのキャリアを積んではどうかと誘われた。だが、数週間もしないうちに、編集者としてのマルクスの無規律ぶりが露呈すると、同誌に多額の自己資金を注ぎ込んでいたルーゲは自分の提案を後悔するようになった。「彼は何一つ終わらせず、すべてのものを中断し、つねに限りないほどの本の海にまた飛び込んでしまう」。

だが、二人の隔たりは気質上のものだけではなかった。パリにやってくるとまもなく、マルクスはルーゲの青年へーゲル派とは一線を画すようになり、より明確に自分を共産主義者であると考え、パリの労働者階級の活動家を支持するようになった。

「フランスの労働者の集会に一度出席なさるといいでしょう。そうすればこうした酷使された人びとのあいだに、若さあふれる溌剌感や高貴さが満ち溢れていることを信じられるはずです」と、マルクスは一八四四年八月にフォイエルバッハに書いた。「われわれの文明化社会にいるこれらの未開人たちのあいだで、歴史は人間の解放のために活動する実際的分子を準備しているのです」。

さらに、フランス革命を研究し、アダム・スミスとデイヴィッド・リカードの政治経済の古典的作品(およびエンゲルスの「国民経済学批判大綱」をつぶさに読んだ結果、マルクスは宗教による疎外の問題から、資本主義社会の物質的現実へと関心を向けるようになった。

「一八四三年から四五年の年月は、彼の生涯のなかで最も決定的な時期だった」と、アイザイア・バーリンは明言する。「パリにおいて、彼は最終的な知的変貌を遂げた」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P155-156

※一部改行しました

マルクスがパリにやって来たのは雑誌発行拠点のケルンにいられなくなったからというものでしたが、新天地でのパリでも彼の仕事はうまくいきませんでした。

興味深いことに、この時点ですでにマルクスの圧倒的な遅筆が現れているということです。マルクスの遅筆はこの後の生涯すべてに現れてきます。膨大な資料を読み漁らないと気が済まず、完璧に調べつくした上で書こうとするのですが、すぐに新たな関心事が現れてまた本の山に飛び込んでいく・・・

そしてこの箇所で重要なのはマルクスがパリに来てアダム・スミスやリカードの経済学を研究し始めたということです。

ヘーゲル哲学から経済学へ。

ヘーゲル哲学者であるマルクスが異分野の経済学を研究したという点に科学反応がありました。

そしてそうした移行にはやはりエンゲルスの影響があります。

マルクスに影響を与えたエンゲルスの論文については以下の記事をご参照ください。

マルクス・エンゲルスの運命の出会い

へーゲル主義の批評にあまり関心をもたなくなったマルクスは、いまや労働の分業とカーライルの現金支払いの結びつきが人間の本性におよぼす影響に惹きつけられていた。

マンチェスターの労働者を観察したエンゲルスのように、マルクスは階級にもとづく資本主義が徐々に人間を自分自身から疎外していると考えた。そして、エンゲルス同様、彼はこの疎外の危機の解決策は、まさしく資本主義によって生みだされた無産階級、すなわちプロレタリアートの働き手のなかに存在すると考えた。

彼らの歴史的役割は、政治経済の陰にある悪意に満ちた不公正、すなわち私的所有制度を乗り越えることによって、人間を自分自身に戻すこと(「人間の解放」)だ。「共産主義は私的所有を積極的に撤廃し、それによって人間の自己疎外を積極的に撤廃するものであり、そうすることで人による、人のための、本当の意味での人間の本質の再私有をはかるものである」と、マルクスは書いた。

哲学面でこれほど明らかにうまが合ったということは、この二人の男がカフェ・ド・ラ・レジャンスで食前酒を飲み終えたころには、一八四二年に『ライン新聞』の事務所で冷ややかな出会いをした記憶は薄れていたことを意味した。

一〇日以上にわたってビールで酔っぱらった日々を過ごしたあげくに、彼らは感情面でも思想面でも生涯つづくことになる絆を築いた。「一八四四年の夏にパリにいるマルクスを訪ねたとき、あらゆる理論分野で意見が完全に一致していることが明らかになり、われわれの共同作業はそのときから始まった」と、エンゲルスは回想する。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P156

※一部改行しました

パリに来てから自身の思想の方向性が変わり始めていたマルクス。

そんな時にちょうどパリにやって来たのがエンゲルスでした。

上に書かれていましたように、パリでの出会いは彼らの初対面ではありません。

彼らの初対面はケルンでの出版事務所での何とも気まずいあっけないものでした。

ですが、ついに機は熟したのです。

今や二人はヘーゲル哲学から脱皮した、政治経済、共産主義の闘士。

彼らの思想は驚くほどの一致を見たのでした。そして彼らの確信の揺るぎなさたるや!

パリの酒場で10日間語り合ったマルクスとエンゲルス。

これからの生涯全てを捧げての共同作業が始まった瞬間でした。

なぜマルクスとエンゲルスはここまで共鳴し合ったのか

この知性同士の出会い、レーニンの言葉を借りれば「古代人のあいだの最も感動的な友情物語をも超越した」交友の本質はなんだったのだろうか?

説得力はないが、エドマンド・ウィルソンはエンゲルスが実父には認めなかった「父としての権威」を、マルクスが与えていたと主張する。その反対にフランシス・ウィーンは、エンゲルスはマルクスに「一種の母親代わりとして」尽くしたとしている。さほどフロイト的ではないが、彼らの関係を家族にたとえれば、仲のよいいとこ同士と考えるのが最もふさわしいのではなかろうか。

プロイセンのライン地方出身という、同じ背景をもち、それぞれいちじるしく異なる点はあるものの、二人は相互に補い合う性格として認め合った。

「エンゲルスのほうが明るく、歪みの少ない、協調性のある気質であり、身体的にも知的にも、彼のほうが融通が利いて回復力に富んでいた」というのが、伝記作家のグスタフ・マイヤーの見解だ。

確かに、エンゲルスには「竜」の激しさが少なかった。「ムーア人的」な性急さも、われを忘れて知的探求に没頭することも、資本主義の人的損失にたいする個人的な怒りも少なかった。エンゲルスは、気を散らされて苦しむ共同研究者よりは超然としていたし、もっと徹底的に経験を重視した。

マルクスの娘婿のポール・ラファルグはエンゲルスを、「年寄りのメイドのように几帳面」だと評した。エンゲルスは、水ぶくれやおできだらけのマルクスより身体も頑強だった。マルクスの個人的、金銭的なストレスは、身体中に怒りの点字のごとく読みとることができた。

二人の筆跡に、彼らの性格の違いがいかに表れているかについては多くの人が言及している。エンゲルスの学問好きそうな均整のとれた手書き文字(そこかしこにユーモアにあふれた巧妙なイラストが飾られている)は、マルクスの怒りに満ち、インク染みのついた殴り書きと好対照をなしていた。それでも、マルクスの意図したことを解読できるのが、しばしばエンゲルスただ一人であったことは、彼らの友情を端的に表わしている。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P156-157

※一部改行しました

マルクスとエンゲルスはまさしく互いを補い合う最高の相性だったようです。

ですが、それにしてもなぜエンゲルスは生涯にわたってマルクスをサポートするという決心ができたのでしょうか。これまで見てきたように、エンゲルスも並外れた天才です。彼の実力ならばそのまま作品執筆をしていても名を上げることができたはずです。ですが彼はそうしなかった・・・これは不思議ですよね。

マルクスの「第二バイオリン」としてのエンゲルス~なぜエンゲルスはサポート役に徹したのか

その後四〇年にわたって、彼らの関係は最悪の事態に陥ったときもほとんど揺らぐことがなかった。「お金、知識―あらゆるものが二人のあいだでは共有されていた……。エンゲルスは友情をマルクスの家族全員に向けた。マルクスの娘たちは彼にとって子供同様で、娘たちは彼をもう一人のお父さんと呼んでいた。この友情は〔マルクスの〕死後もつづいた」というのが、ラファルグの解説である。

彼らの友情の基礎となったのは、責任の分担だった。パリ時代以降、エンゲルスは「われわれの見解」にイデオロギー上の根拠を与えることにかけて、マルクスのほうが能力的に優れていることを認めるようになった。彼は頭脳面におけるこの降格を、いつもながらの率直で、淡々とした調子で受け入れた。

「四〇年にわたるマルクスとの共同作業以前とそのあいだ、理論の基礎を築くうえで私もある程度は独自の役割を担ったことは否定できない」と、エンゲルスは友人の死後に書いた。「しかし、その主要な基本原則の大部分は……マルクスのものであり……マルクスは天才だった。われわれその他の者はせいぜい才能がある程度に過ぎない。彼がいなければ、理論は間違いなく今日のような状態にはなっていなかっただろう。したがって、彼の名を冠するのは当然である」。

マルクスの天賦の才にたいするこの信念から、エンゲルスは身を引いて、彼独自の思想の発展は犠牲にしてでも、「マルクスのような優れた第一バイオリン」にたいする「第二バイオリン」を自分は担当すべきだと確信したのである。

そして、献身的なエンゲルスには、それ以外の方法で行動しうる人間がいるなどとはとうてい理解ができなかった。「天才を羨むことなど、誰にできるだろうか。その才能はあまりにも特別なもので、それをもたぬわれわれは、初めからそんな権利は手に入らないことを知っている。それでも、そんな才能を羨むとすれば、恐ろしいほど狭量にならなければならない」。

肝心なことは、エンゲルスが決してマルクスの思想に転向する必要がなかった点である。マルクスによれば、エンゲルスは「別の道を通って私と同じ結果に到達した」のであり、そのため彼らの哲学的立場の理論的および政治的意味合いを探ることに、エンゲルスも同じくらい専念していたのだ。違いは、「その他われわれすべてよりも、マルクスのほうが高みに立ち、遠くを見て、広く、素早く物事を見てとっていたこと」であった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P157-158

※一部改行しました

「マルクスは天才だった。われわれその他の者はせいぜい才能がある程度に過ぎない。」

「天才を羨むことなど、誰にできるだろうか。その才能はあまりにも特別なもので、それをもたぬわれわれは、初めからそんな権利は手に入らないことを知っている。それでも、そんな才能を羨むとすれば、恐ろしいほど狭量にならなければならない」

「天才」が「圧倒的な真の天才」を目の前にして抱く、常人にはわからぬ畏れ・・・

それがエンゲルスにはあったのではないでしょうか。

こうした「天才」と「真の天才」の遭遇といえばあのモーツァルトとサリエーリの関係性を思い浮かべてしまいます。

この作品はロシアの国民詩人プーシキンが作った創作なので史実とは異なるものがあるのですが、天才モーツァルトとこれまた天才と呼ばれたサリエーリの愛憎交わる関係性が描かれた物語です。

大まかな内容はサリエーリという才能ある優れた音楽家が、天賦の才を持つモーツァルトに嫉妬し、毒殺するという筋書きです。

サリエーリは人生の全てを音楽に捧げ、それこそ血のにじむような努力を重ね、今も生みの苦しみを抱きながら作曲を続けています。

そんなサリエーリにとって圧倒的な才能で軽々と傑作を生み出していくモーツァルトがどうしても憎らしく思えてきます。

サリエーリも天才です。そして彼はモーツァルトを知るまでは嫉妬を知らなかったのです。ここが重要です。

この悲劇は単なる凡人が天才を嫉妬するという次元の話ではないのです。

天才でありながら真摯に音楽に向き合い、身を捧げて生きているサリエーリがそれをはるかに超える圧倒的天才を前にしたときの嫉妬なのです。

しかも傍から見ればモーツァルトはサリエーリのようなストイックな努力など全くしていないように見えるのです。対して苦労もせず、気ままに、いとも簡単に圧倒的な傑作を生みだしてしまう。

音楽に命を捧げている捧げているサリエーリにはそれが断じて許せないのです。

ですがエンゲルスにおいてはこうしたことが起こりませんでした。

それはこの作品で描かれているモーツァルトと違って、マルクスが鬼のような読書家で勉強家だったこともあるかもしれません。とんでもない天才が常軌を逸した努力もしていたらそれはもう白旗を上げたくなる気持ちもわかります。

エンゲルスが何を思ってマルクスの第二バイオリンになったのか、「書かれたもの」を頼りにするしかない以上、それ以上のことはわかりません。

ですが、この時のパリの出会いが二人の関係性を決定づけたというのは間違いないことだと思います。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事