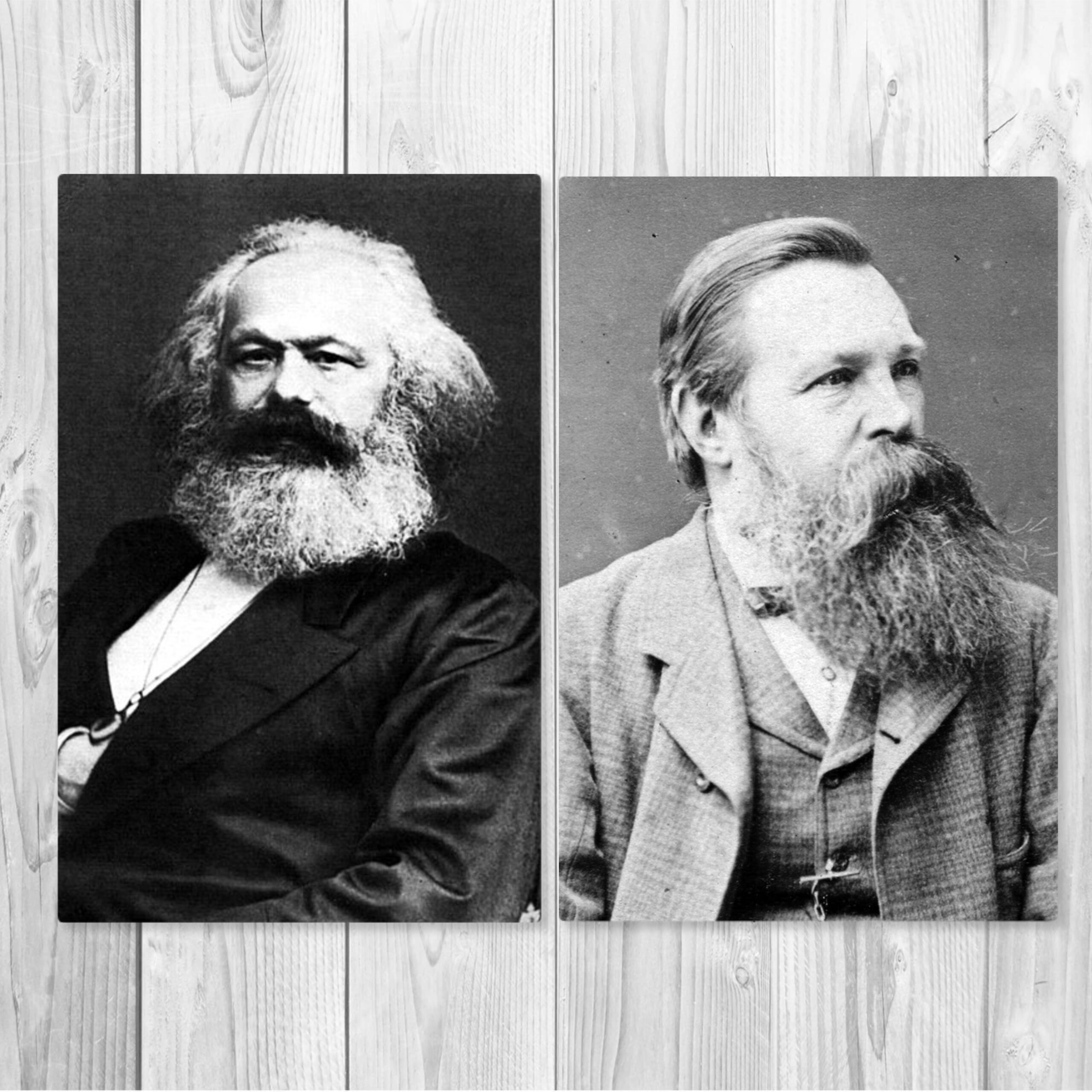

(15)ジャーナリスト・マルクスの誕生とエンゲルスとの気まずい初対面

ジャーナリスト・マルクスの誕生とエンゲルスとの気まずい初対面「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(15)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

マルクス、ベルリン大学の卒業をあきらめ、イェーナ大学での学位取得

父親から解放され、カールは翌年、法学の学位をあきらめて、無味乾燥なものに聞こえるテーマ―「デモクリトスとエピクロスの自然哲学の差異」―で博士論文を書き始めた。だが、これは実際にはヘーゲル以後の当時のドイツ哲学を、ギリシャ哲学の似たような時代と照らし合わせた比較評論だった。

論文の結論は、拡大をつづける人間の自己意識という名目で、青年へーゲル派の哲学評論プロジェクトを擁護していた。

アイヒホルン、シェリング、および「へーゲル右派」の大学経営陣が目を光らせているもとでは、この論文がべルリンで審査を通る可能性はほとんどなかった。

幸いにも、イェーナ大学は概してより柔軟であったので、一八四一年にカール・マルクスはフォン・ヴェストファーレン男爵に献辞を捧げた論文で博士号を取得した。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P88-89

大学では法学を学び、卒業後は弁護士や公職についてほしいと願っていた父が1838年に亡くなり、マルクスは自分の思うままに過ごすことができるようになりました。そこで父が望んでいた法学ではなく、マルクスが熱中していたヘーゲル哲学の分野で博士論文を書くことになります。

ただ、彼の心奉するヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)は反体制派とみなされており、上で述べられているようにベルリン大学では論文が通る可能性はほとんどありませんでした。

ですので寛容かつ郵送で審査を受けれるイェーナ大学に論文を送り、そこで博士号を取得したのでありました。

大学卒業後のマルクスの進路~ジャーナリスト、マルクスの誕生

そうなると問題は、次に何をするかであった。父の死後、一家の財産は底をつき始めていたし、ボン大学でブルーノ・バウアーのもとで研究活動をする目論見は、一八四二年にバウアーが解雇されたことでつぶれてしまった。解決策はジャーナリズムだった。マルクスは白分の哲学分析をより具体的な政治的方向性をもつものに変えてゆき、検閲制度(これはたちまち検閲に引っかかった)、財産権、経済的困窮、およびプロイセンの行政に関する一連の記事を書いた。徐々に、マルクスは彼の革命的思考力を哲学的考察から、社会の現実へと向け始めていた。

彼は当初、アーノルド・ルーゲの『ドイツ年誌』に書いていたが、やがてケルンに拠点を置く『ライン新聞』に参加した。

一八四二年十月には、彼のエネルギー、政治的言い抜け、それに明らかな文才のおかげで、編集長の地位を確保するようになった。

彼の管理下で、同紙の発行部数は二倍になり、危険を覚悟のうえの挑発的な報道で全国的に知られるようになった。「あらゆる名ジャーナリストに欠かせない資質を彼がもっていることは、たちまち明白になった。権力にたいし真実を語る決意、友情や支持が必要となるかもしれない人びとについて書くときですら、恐れることなく断固とした姿勢を貫いた」。

編集者としてのマルクスの勇気にたいするフランシス・ウィーンのこの評価には相当なものがある。ただし、経営者の機嫌を損ねないようにする、ジャーナリストにありがちな弱点をマルクスが克服していた、というわけではない。そして、この場合は、『ライン新聞』―「政治、商業および産業専門紙」と、題字には書かれていた―の創設者は、プロイセンの絶対主義から、ナポレオン時代に遂げられたリべラルな方向への発展を守ることに尽力する、ケルンを拠点とする有力商人だった。

かならずしも政治的理由からではないが、彼らは宗教的寛容と言論の自由、および立憲的自由を保ちつづけたいと考え、ドイツ民族の統一に向けて画策していた。マルクスは、たとえ昔の友人たちの何人かを見捨てることになっても、彼らの命令には喜んで従った。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P89-90

マルクスがまず才能を開花させたのはジャーナリズムだったというのは驚きですよね。

やはり膨大な本を読み、シェイクスピアやホメロスを暗唱するほどの人間ですから、文章能力はずば抜けていたようです。

そして上の引用に出てきたフランシス・ウィーンとは以前当ブログでも紹介したマルクス伝記、『カール・マルクスの生涯』の作者です。

この伝記はマルクス擁護色がかなり強い作品です。だからこそ、この本の著者トリストラム・ハントは上のように述べているのだと思われます。

経営者の意向に従い、ベルリンのビール知識人を批判するマルクス

ビール知識人については以下の記事でも紹介しました。

ビール知識人とは、ベルリンの酒場で青年ヘーゲル派思想を自由奔放に激論する過激な青年知識人たちのことで、マルクスもその一員でした。

ついこの前まで彼らと仲良くしていたマルクスですが、編集者の仕事として彼らを批判していくようになります。

ラインラントのこれらの真面目なリべラル派たちにとって、べルリンで悪名の高いディ・フライエンたち(自由人 ※ブログ筆者注)のふざけた行動―無神論、だらしない生活様式、政治的過激主義、酔っ払っての騒動―は、彼らの穏やかな改革主義の計画を台無しにする危険があった。彼らとのかかわりが自分の仕事の将来に差し障りがあることに気づくと、〈トリーア酒場クラブ〉の元会長で、〈博士クラブ〉の酔いどれ男はいまや読者にこう厳しく伝えるようになった。

「乱暴沙汰やごろつきのような言動は、気高い目的のために真面目で男らしく冷静な人間が求められる時代においては、声高に、断固として拒絶しなければならない」。

彼はルーゲに無遠慮な手紙すら書き、青年へーゲル派の寄稿者がいかに無責任に、検閲官を怒らせ、廃刊に追い込もうとしているかをこぼした。「[エドゥアルト]マイエン社は、世界革命を企む、思考の欠如した、山のような落書きを送ってよこしました。ぞんざいに書かれ、無神論と共産主義(これらの紳士方は一度も勉強したこともないものです)をいくらか加味したものです……共産主義と社会主義の思想を、軽い演劇批評のなかに潜り込ませるのは不適切であると、それどころか不道徳であると私は考え、共産主義について論ずるのであれば、まるで異なった、より根本的な扱いが必要であると断言しました」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P90

※一部改行しました

マルクスはこうしてかつてのベルリン時代の旧友たちを切り捨ててしまったのですが、このときエンゲルスもその一団にいたのでありました。それがこの直後のマルクス・エンゲルスの初対面を気まずいものにさせることになったのでした。

マルクス・エンゲルスの気まずい初対面

こうした反目を考えれば、西洋の政治思想界でもきわめて影響力のある友情が、まったく幸先のよくないスタートを切ったのはさして驚くべきことではない。一八四二年十一月にエンゲルスが『ライン新聞』の事務所に立ち寄ったときのことである。

「僕はそこで偶然マルクスに出会った。そして、それがわれわれの最初の、紛れもなく冷え切った出会いの場となった。マルクスはバウアー兄弟と対立する立場をとっていた。すなわち、彼は『ライン新聞』がおもに政治的議論や行動よりも、神学的プロパガンダや、無神論などの媒体となることだけでなく、エドガー・バウアーの戯言的な共産主義にも反対だと述べたのだ……。僕はバウアー兄弟と懇意にしていたので、僕も彼らの味方だと見なされていたし、かたや彼らのせいでマルクスを猜疑の目で見るようにもなった」。

マルクスの側にもおそらく、少なからず妬みがあっただろう。彼は思想面での優劣をほのめかされると気難しくなることで有名で、一八四〇年代初期には、若いエンゲルスは評判を博していた。本名を隠してはいたものの、彼の「ヴッパータールだより」や、「シェリングと啓示」に関する小冊子、それに『テレグラフ・フュア・ドイチュラント』と『ライン新聞』に彼が書いた記事の多くは、急進派の紙上で前途有望な男として彼を印象づけていた。みずからもジャーナリストとしての存在感を確立しようと苦労していたマルクスにとって、この若いべルリンの士官を歓迎したい気分にはあまりならなかった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P90-91

※一部改行しました

後年、マルクスとエンゲルスは一心同体と言ってもいいほどの仲になりますが、その初対面は意外にも気まずいものだったという事実がありました。これは意外ですよね。

以前にも紹介しましたがエンゲルスはすでにジャーナリストとして名を上げていました。

先に出世したエンゲルスに対する嫉妬もあったというのも興味深いところですよね。

「機が熟す」という言葉はまさにこの2人にぴったりな言葉なように思えます。

2人ががっちりとタッグを組むにはこの時はまだ時が来ていなかったのです。

運命の再会はこれからもう少し先のこと。

歴史の面白さをこの2人の初対面の気まずさに感じたのでありました。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント