目次

『資本論』第2巻、3巻を完成させれぬまま亡くなるマルクス「マルクスとエンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(61)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

妻イェニー・マルクスの死

マルクスもエンゲルスも、一九一七年のロシアの残虐な動乱とその後の事態を目撃するまで長生きはしなかった。

六十代に差し掛かったところで、ロンドンの老人たちに死が忍び寄った。一八八一年の夏にはイェニー・マルクスは癌の圧力を受けて見るからに衰弱しており、十二月二日についに力尽きた。

生涯最期の三週間は、彼女の「野生の黒イノシシ」であり、「イカサマ師」であり、「ムーア」と無情にも別れて過ごさなければならなかった。マルクスは激しい気管支炎と胸膜炎を患って、病室に閉じ込められていたためだ。

マルクスは、ロンドン北部のハイゲート墓地の、神に捧げられていない一画で行なわれた妻の葬儀にも参列できなかった。彼女が「無宗教の唯物論」を「完全に確信」していたことを惜しみなくたたえる弔辞を述べる役割は、エンゲルスに任され、そこでこう言明した。

「彼女の大胆ながら慎重な助言が、自慢にならない程度に大胆で、名誉を損なうほどでもなく慎重であったことを、たびたび懐かしく思い出すことでしょう」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P356-357

※一部改行しました

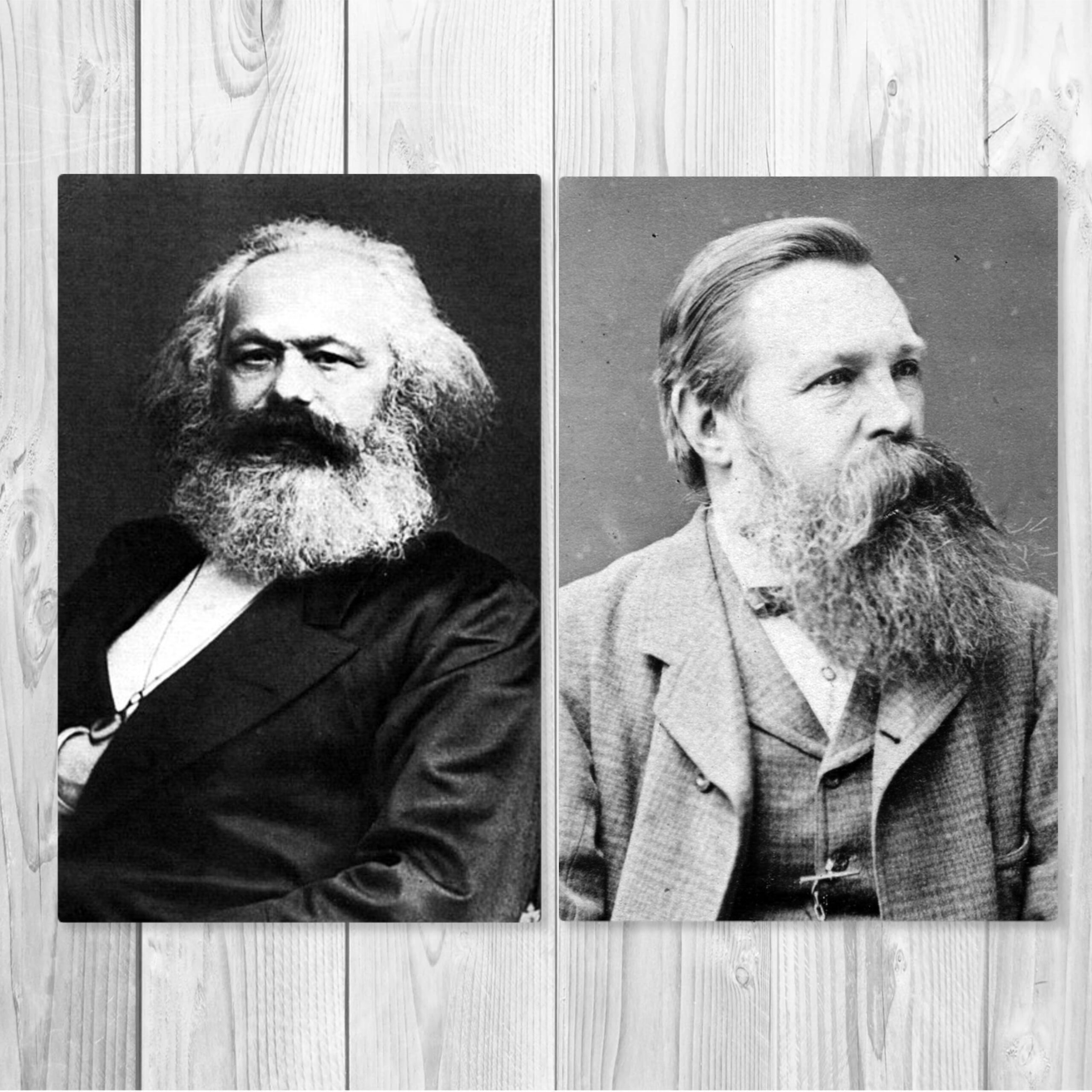

1881年といえばドストエフスキーが亡くなった年であります。

ドストエフスキーは1821年生まれで、マルクスは1818年、エンゲルスは1820年生まれということで彼らはまさに同じ時代を生きていました。

マルクスは妻の最後を看取ることもできず、自身も病気と闘っていました。世界を動かした巨人マルクスも、晩年は病気に苦しめられ、執筆もほとんど捗ることがありませんでした。

妻イェニーとマルクスについては「マルクスの破天荒な学生時代~妻イェニーとの出会いも「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(14)」の記事もご参照ください。

『資本論』第2巻、3巻の行き詰まり。エンゲルスから離れようとする最晩年のマルクス

マルクスもまもなく彼女の後を追うように世を去った。一八七〇年代の後半には、頭痛から癰や不眠症、腎臓と肝臓の障害まで、一連の病気によってどんどん具合が悪くなり、最後には治癒できないカタルに罹った。

これらが身体に深刻な苦痛を与えたのは間違いないが、心因性の症状がぶり返した可能性もあった。

マルクスは『資本論』の第二巻と三巻を仕上げてはおらず、それ以前の著作でもそうであったように、書く量が少なくなればなるほど、ほかの話題(アジアの原始的コミューンなど)に気をそらされるようになり、彼の身体も急速に衰えていった。

『資本論』の経済学がもはや信用できなく思われたためか、共産主義の政治的な可能性が現実的になったせいか、マルクスは自分の哲学的大プロジェクトからひそかに逃避していたようだった。

彼は肝臓障害の治療で〔チェコの〕カルロヴィ・ヴァリにたびたび湯治に行ったり、ワイト島で鉄分の多い温暖な潮風を浴びたりするようになった。

イェニーの死後は、保養地探しが一段と急務になった。暖かく乾燥した気候が、気管支炎を鎮めるにはどうしても必要であったからだ。

病気が重くなったことの確かな兆候として、彼はこのとき初めてエンゲルスがそばにいることに気詰まりを覚えるようになった。

「エンゲルスの興奮ぶりが、じつは私を苛立たせた」と、彼は娘のイェニー・ロンゲに書いた。「もう我慢はならないと感じた。だから、どんな条件であれ、ロンドンから離れることを切望している!」

彼はアルジェからモンテカルロ、フランス、スイスへと移り歩き、行く先々で悪天候に見舞われた。気管支炎は慢性的になった。やがて一八八三年一月にさらなる打撃がやってきた。娘のイェニー・ロンゲが膀胱癌で死去したのだ。マルクスは家に帰った。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P357

※一部改行しました

いかがでしょうか。かなり衝撃的な事実が書かれていますよね。私もこの箇所を読んで驚きました。

『資本論』の第2巻、第3巻が完成できずにマルクスが亡くなったことは知っていましたがこういう裏事情があったとは知りませんでした。

「マルクスは『資本論』の第二巻と三巻を仕上げてはおらず、それ以前の著作でもそうであったように、書く量が少なくなればなるほど、ほかの話題(アジアの原始的コミューンなど)に気をそらされるようになり、彼の身体も急速に衰えていった。

『資本論』の経済学がもはや信用できなく思われたためか、共産主義の政治的な可能性が現実的になったせいか、マルクスは自分の哲学的大プロジェクトからひそかに逃避していたようだった。」

マルクスは『資本論』第1巻における問題点や指摘に答えるためにより優れた続編を書こうとしていたのですが、彼自身、自らの理論を「もはや信用できなく思われる」代物として考えていた可能性があると著者は言うのです。

そしてこれらの記事でもお話ししましたが、そもそも『資本論』第2巻、第3巻の大部分は第1巻完成の前にすでに書き上げられていたものでした。ですがその内容が不完全だったため出版できる状態ではなかったのです。

後にエンゲルスはこれらを編集して『資本論』第2巻、第3巻として出版するのですが、上のような事情を考えると、マルクスは完全に行き詰っており、第1巻出版後には自身の理論を構築することができなかったと言えそうです。だからこそマルクスは「ロシアの農村共同体やアジアの原始的コミューン」という、自身の本筋の理論とは離れた本に没頭し、メモを取ることに明け暮れていたのでした。

最近日本で語られるマルクス主義はこうしたマルクスの遺稿やメモを根拠に「これこそ真のマルクスである」と環主張しますが、こうした事情を考えてみるとそれらもマルクスが行き詰まり、構築できなかった理論に変わりはありません。

そもそも、膨大な本を読書し、それを片っ端からメモしていたマルクスです。膨大な量のメモの中から今現在の日本にも合うような内容のメモを抜き出してそれを「マルクス思想である」と主張するのは無理があるように思えます。さらに言えば、それはマルクスの思想ではなく、「マルクスが読んだ本の思想」です。マルクスは晩年、「自身の思想」を表明した作品は残していないのです。

マルクスのメモ魔ぶりについてはジョナサン・スパーバーの『マルクス ある十九世紀人の生涯』でも次のように書かれていました。以下は1843年当時のマルクスですが、彼のメモの取り方の特徴が書かれています。

結婚当初の数ケ月、マルクスはべルリンからボンに移り住んで以来準備してきた知的作業に取り組む時間の余裕も得た。この仕事はある面で、マルクスの情報処理の仕方を特徴づけるものとなっている。つまり、テキストを読み、詳細な抜粋録を作成するというやり方である。無論、スキャナーやコピー機、マイクロフィルムはおろか、タイプライターが普及する以前の時代には、膨大な抜書きこそが情報を獲得し蓄積するための唯一の方法であった。しかし、マルクスはいつでも異常なほど膨大なノートをとり、大抵の場合、その量は当座の計画に必要な量をはるかに超えていた。

白水社、ジョナサン・スパーバー、小原淳訳『マルクス ある十九世紀人の生涯』P152

マルクスは読んだ本を手当たり次第にメモしていきます。それは記憶媒体のない時代だったからこそのものであり、その中でもマルクスは異常なほどのメモ魔ぶりを見せていたのでありました。

こうしたメモをマルクスの思想と言うことがはたして妥当なことなのか、それは十分に考える必要がありそうです。

また、上の本文で驚きだったのは、マルクスがエンゲルスから離れようとしていたことです。

病気が重くなったことの確かな兆候として、彼はこのとき初めてエンゲルスがそばにいることに気詰まりを覚えるようになった。

「エンゲルスの興奮ぶりが、じつは私を苛立たせた」と、彼は娘のイェニー・ロンゲに書いた。「もう我慢はならないと感じた。だから、どんな条件であれ、ロンドンから離れることを切望している!」

このこともマルクスが最晩年に自身の理論に自信を持てなくなっていたことの影響かもしれません。

ですがエンゲルスは彼の死後さらに意気込んでマルクス思想を宣伝していくことになります。

実は最晩年のマルクスとエンゲルスには温度差があったという事実。これは非常に重要な意味を持つのではないでしょうか。

マルクスの死

一八八三年初めの惨めな冬には、毎日午後になるとエンゲルスがリージェンツ・パーク・ロードからわずかな距離を歩いてメイトランド・パーク・ロードまで、生涯の友を見舞う姿が見られた。一八八三年三月十四日午後二時半に、彼が「到着すると家中が涙に暮れていた」。

どうやら最期が近いようだった。どうしたのかと僕は尋ね、状況を把握し、慰めの言葉をかけようとした。出血はわずかだったが、彼は突然、急速に衰え始めていた。母親が子供の面倒を見るよりも甲斐がいしく彼の世話をしていた善良なレンヒェンが、上階に上がって彼の様子を見てから下りてきた。なかば眠っているので、なかに入ってもよいと彼女は言った。僕らが部屋に入ると、彼はそこで眠っていたが、二度と目を覚ますことはなかった。彼の脈と呼吸は止まった。その二分のあいだに、彼は安らかに、痛みもなく逝った。

マルクスの死とともに、エンゲルスのいちばんの親友だけでなく、西洋哲学上の最大の知的パートナーシップも失われた。「君にとっては、通常の喪失、あるいは家族の死ではない」と、エンゲルスの古いチャーティスト時代の仲間ジュリアン・ハーニーが彼に書いている。「君の友情と献身、彼の愛情と信頼は、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスの兄弟のような結びつきを、ほかの誰にも例を見ないものにまで押しあげた。二人のあいだに女の愛を超える結びつきがあったことは、ともかく真実だ。君の不幸を思う気持ちを表わす言葉は探しても見つからない。君の悲しみに心から同情している」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P357-358

1883年、マルクス65歳の年でした。

実は1818年生まれで1863年に亡くなったもう一人の有名人がいます。それがロシアの文豪ツルゲーネフです。マルクスとツルゲーネフは全く同じ年に生まれ、同じ年に亡くなっています。

ドストエフスキーもこの二年前に亡くなっていますが、一つの時代の終焉という印象を受けます。

盟友マルクスを失ったエンゲルスの覚悟

喪失感に打ちのめされたものの、マルクスの死は、彼の人生と同様、その偉大さを伝えるものだったと考えることでエンゲルスは慰めを得た。

アメリカにいる共通の友人フリードリヒ・ゾルゲ〔ソ連のスパイとなったゾルゲの大叔父〕に宛てた手紙のなかで、彼はマルクスの勇気をたたえた。「医療技術を用いれば、あと数年は植物人間となって生き延びられたかもしれない。自分では何一つできないままに生きて―医者の技術を勝利させ―唐突にではなく、それでも少しずつ死んでゆくことだ。しかし、われらがマルクスにはそんなことは堪え難かっただろう」。

そして、「死によって硬直した」友人の最期の顔を見てからほんの数時間のうちに、エンゲルスは彼の偉大な才能を確固たるものにしようと考えた。

「われわれは誰もが、彼のおかげでいまこうしている。この運動が今日のかたちになったのは、彼の理論上および実際の活動ゆえなのだ。彼がいなければ、われわれはまだ混乱の渦中にいただろう」と、彼はリープクネヒトに飽くまで寛大に告げた。

マルクスがいなくなったいま、難題はそれを見届けることだった。「われわれがここにいる理由がほかにどこにあろうか?」みずからの生涯のじつに多くの歳月を二人の哲学的使命に費やしたあとで、エンゲルスはマルクスの思想を彼とともに死なせるつもりはなかった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P358-360

※一部改行しました

マルクスが死しても、マルクスの物語は終わりません。むしろ、死して後、彼の思想はより巨大なものとなって世界中に大きな影響を与えることになります。

マルクスがここまで大きな存在となったのも、やはりエンゲルスによる貢献が巨大なものであったと実感します。

エンゲルスはここで立ち止まるような男ではなかったのです。

次の記事からはマルクス亡き後のエンゲルスの八面六臂の活躍を見ていくことになります。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事