-

ドストエフスキーは何から読むべき?読む順番のおすすめは?

-

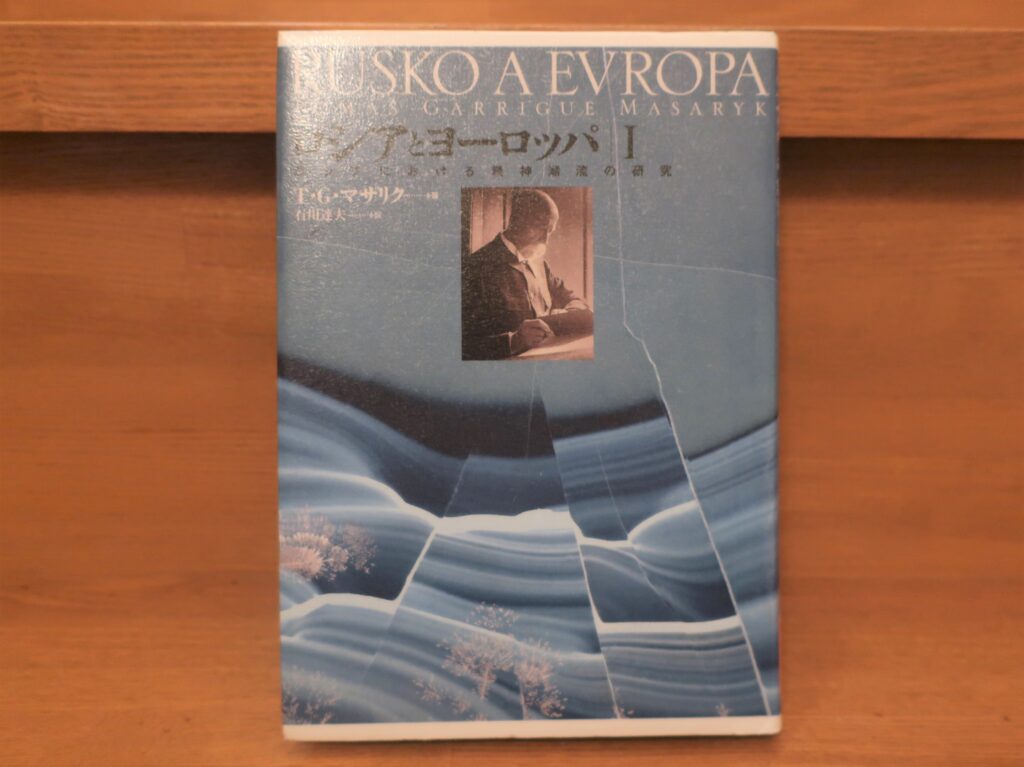

T.G.マサリク『ロシアとヨーロッパⅠ』概要と感想~チェコの哲人大統領による貴重なロシア論!

-

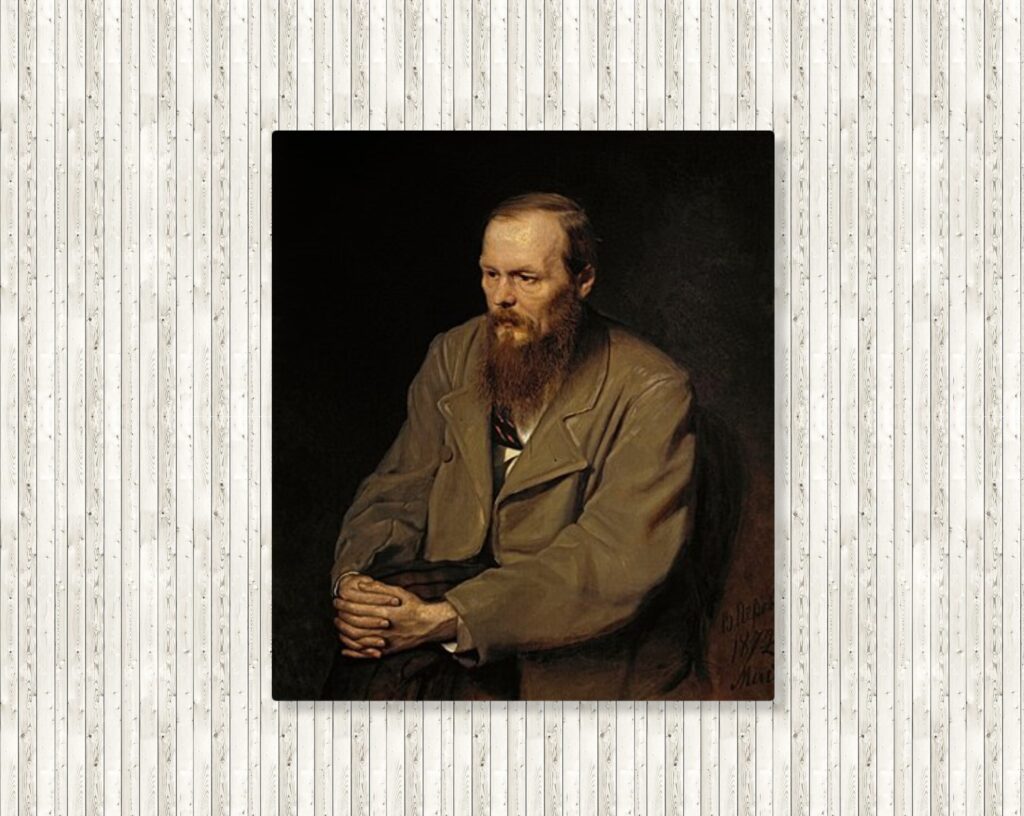

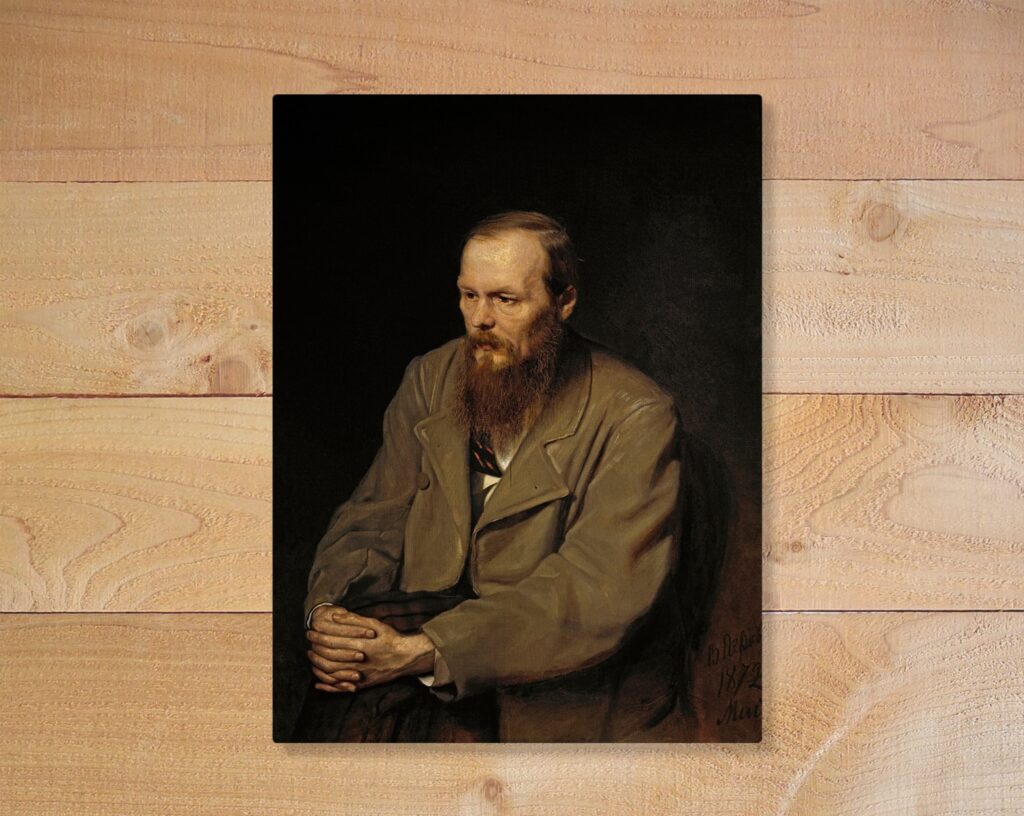

ペローフ『ドストエフスキーの肖像画』制作のエピソードをご紹介!画家の見た作家の素顔とは

-

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

-

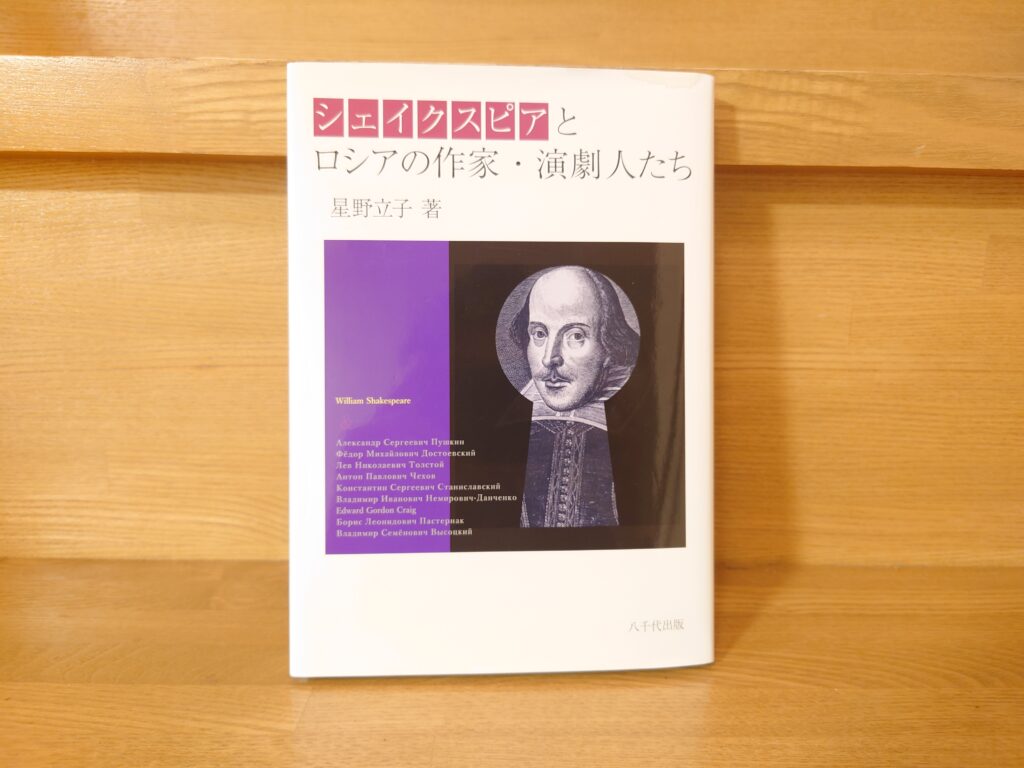

星野立子『シェイクスピアとロシアの作家・演劇人たち』あらすじと感想~ドストエフスキーやトルストイとのつながりを知れるおすすめ作品!

-

藤澤房俊『「イタリア」誕生の物語』あらすじと感想~ドストエフスキーがなぜ妻とローマに行かなかったのかを知るために読んだ1冊!

-

高橋保行『迫害下のロシア教会―無神論国家における正教の70年』あらすじと感想~ソ連時代のキリスト教はどのような状態だったのか

-

ルカーチ『トルストイとドストイェフスキイ』あらすじと感想~「ドストエフスキーは答えではなく問いを与える作家である」

-

エフドキーモフ『ロシア思想におけるキリスト』あらすじと感想~『悪霊』ティーホン主教のモデルになったザドンスクの聖ティーホンとは

-

ローテル『無名の巡礼者 あるロシア人巡礼の手記』あらすじと感想~ドストエフスキーに大きな影響を与えた巡礼の精神を知るのにおすすめの作品

-

山城むつみ『ドストエフスキー』あらすじと感想~五大長編を深く読み込むための鋭い解説が満載のおすすめの参考書!

-

ドリーニン編『スースロワの日記―ドストエフスキーの恋人』あらすじと感想~ドストエフスキーのローマ滞在について知るためにも

-

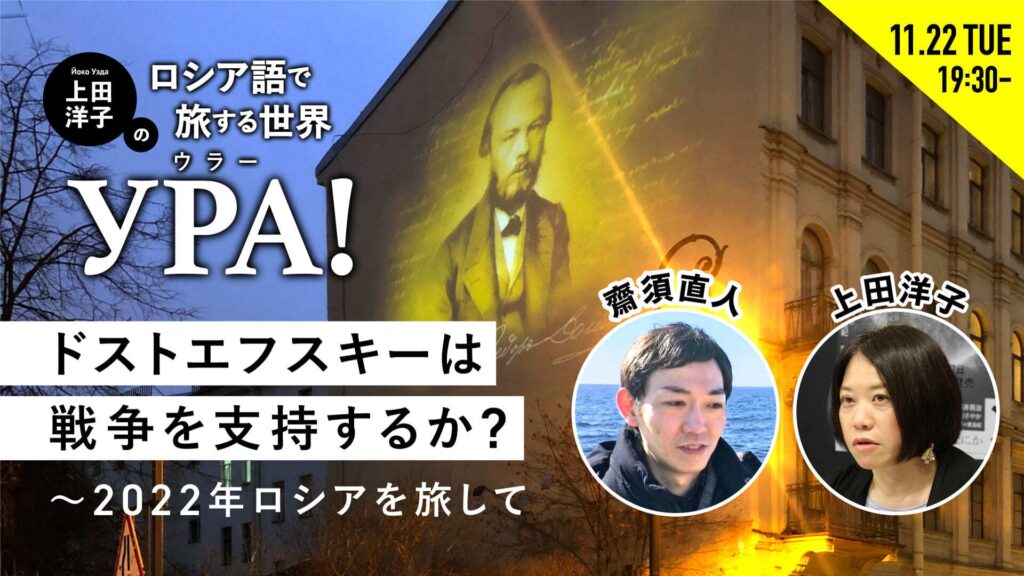

おすすめ!齋須直人×上田洋子「ドストエフスキーは戦争を支持するか?〜2022年のロシアを旅して」#シラス

-

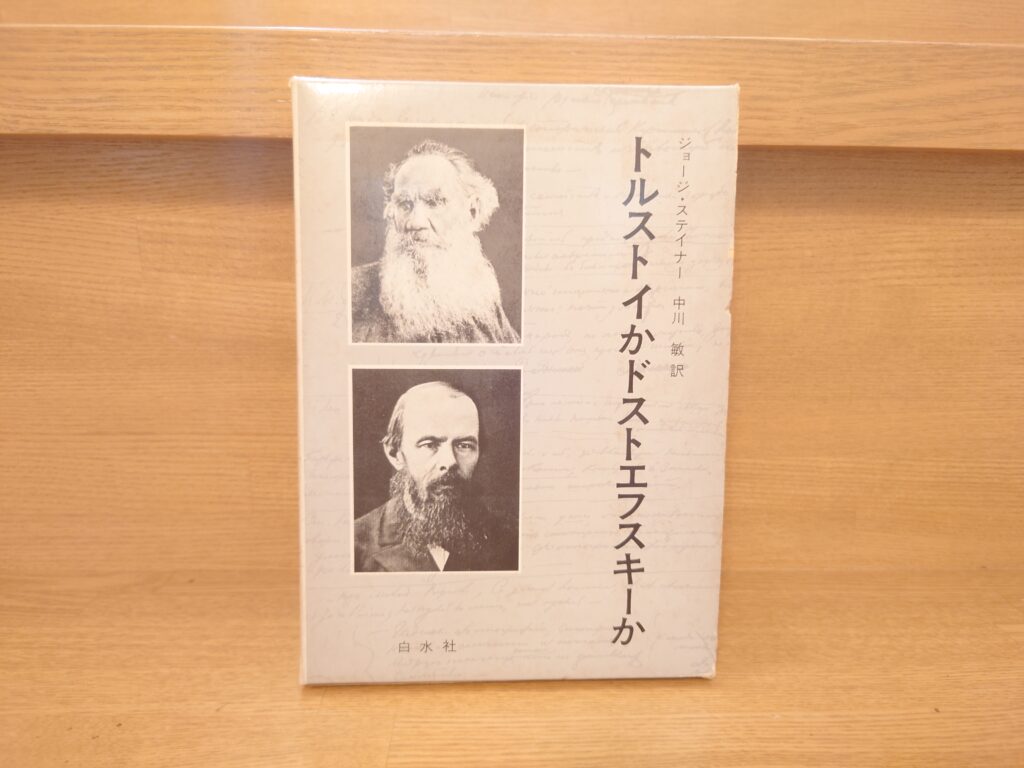

G・ステイナー『トルストイかドストエフスキーか』あらすじと感想~ロシアの二大文豪の特徴をわかりやすく解説した名著!

-

『カラマーゾフの兄弟』はなぜ難しい?何をテーマに書かれ、どのような背景で書かれたのか~ドストエフスキーがこの小説で伝えたかったこととは

-

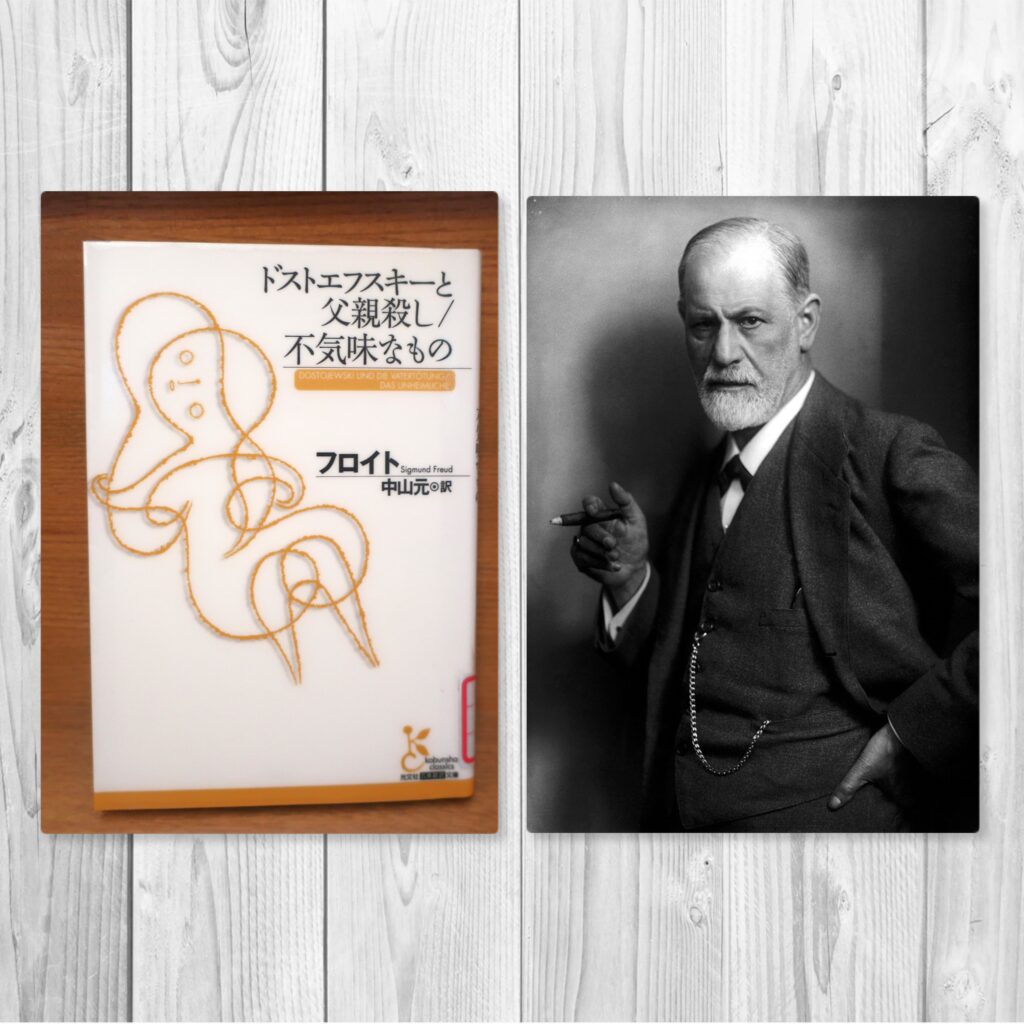

『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた~フロイト『ドストエフスキーの父親殺し』を読んで

-

フロイトの『レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期の想い出』に見るフロイト理論の仕組みとその問題点とは

-

フロイトの『ドストエフスキーの父親殺し』を読む前に注意すべきこと~フロイト理論を読む上での五原則

-

アイゼンク『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』あらすじと感想~フロイト理論の問題点を指摘する作品

-

ルイス・ブレーガー『フロイト 視野の暗点』あらすじと感想~フロイトの虚構と神話を指摘する、中立的なおすすめ伝記