(3)エンゲルスの生地、工業地帯ヴッパータールの宗教事情とは

エンゲルスの生地、工業地帯ヴッパータールの宗教事情~ヴェーバー的プロテスタンティズムの典型例「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ(3)

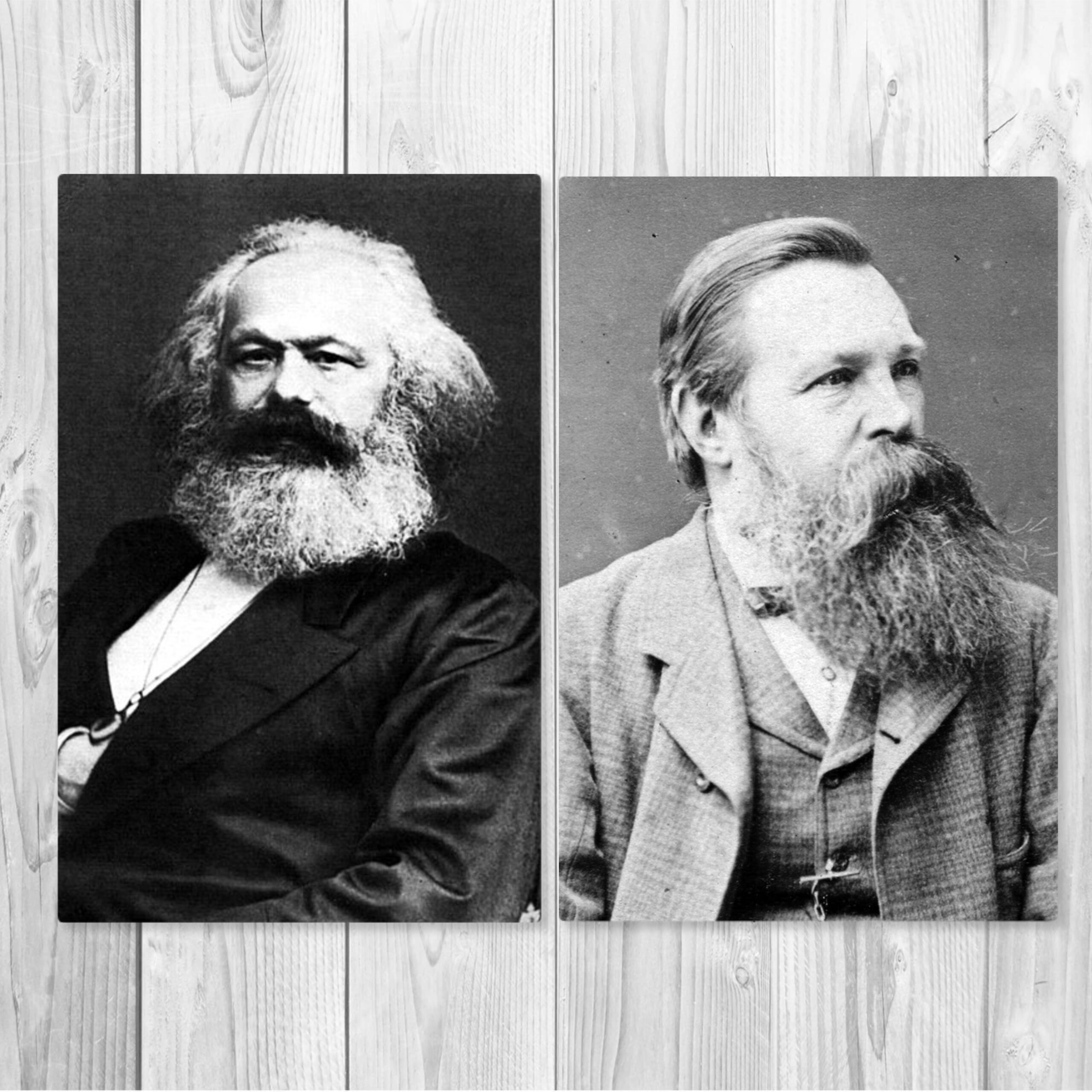

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しく2人の生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

ヴッパータールの宗教事情

産業のほかにも、ヴッパータールを訪れた人は別のものに気づいた。「バルメンもエルバーフェルトも、強い宗教的感情に支配された場所である。教会は大きく、礼拝者数も多く、いずれの土地にも独自の聖書、宣教師、および宗教関連の冊子刊行協会がある」。

当時のスケッチからは、森のようにそびえる教会の尖塔が、工場の煙突の並ぶスカイラインのなかで場所争いをする様子がわかる。

エンゲルスにとって、ヴッパータールは「反啓蒙主義者の理想郷」にほかならなかった。バルメンとエルバーフェルトを支配していた時代精神は敬虔主義の過激な形態だった。もともと十七世紀末に登場したドイツ・ルター派(プロテスタント)教会内の運動で、「キリスト教の戒律のより厳格で献身的かつ実践的な形態」を強調するものだった。

運動が盛んになり、多様化するにつれて、この一派はルター派教会の形式構造や神学とは距離を置くことが多くなり、ヴッパータールに沿って、罪や個人の救済、および俗世の放棄を予言するカルヴァン派の倫理と結びつくようになった。

その結果、内省的な宗教となり、神の手が人生におけるすべての細々とした神秘に働いているとの考えが広まった。エンゲルスの両親のあいだで交わされた書簡にもそれは明らかに見て取れる。一八三五年、死の床にいる実父の看病をしているエンゲルスの母エリーゼへの手紙で、夫は神の全能の慈悲を信じることに慰めを求めるように勧めた。「愛する父上の病に、君がそれほど落ち着いて対応していることを私はうれしく思い、神に感謝する」と、夫は自宅から書き送った。「主がこれまでお導きになってくれたことを感謝するだけのもっともな理由が私たちにはみなある……父上は力と健康にあふれたおおむね幸せな人生を送られてきたのだし、善良なる主はいまこの年老いた人を優しく、苦痛もなく御許へ連れてゆこうとされているようだ。死を免れない人間として、これ以上に何を望めるだろうか?」

神の意志はごく些細な出来事にも場違いに現われた。「君のジャガイモはどうも調子が悪いようだ、愛するエリーゼよ」と、父エンゲルスは妻がオステンドで休暇中に悪い予感を伝えた。「すくすくと育っているように見えたのだが、いまやそこらじゅうに蔓延するあの病気にやはり罹っている……この症状はこの農場ではこれまで見たことのないものだが、いまでは疫病のようにほぼ各国に広がっている」。その意味するところは明らかだった。「まるで神を認めないこの時代に、私たちがいかに主に依存し、私たちの運命がどれほど御手に委ねられているかを、神が人類にお示しになりたいかのようだ」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P23-25

※一部改行しました

エンゲルスの生まれたバルメン(現ヴッパータール)はこのように、カルヴァン思想が熱心に信仰されていた地域でした。産業革命の波にさらされた工業地帯においてカルヴァン思想がどのような意味を持つのかがこの少し後で語られるのですが、これが非常に興味深いです。後でこの記事内でご紹介しますのでぜひその点を記憶しておいてください。

幼少期は信仰を持っていたエンゲルス

こうしたプロテスタントの流儀に従って、ヴッパー川の敬虔な信者たちは万人祭司の考えに則り、聖書釈義の難解な作業とともに、仲介者を挟まず、個人の祈りを通して救済を求めた。教会は宗教上の有益な役割をはたしていたが、聖餐式〔カトリックの聖体拝領に相当〕を執り行なうことよりも、教団員のつながりと説教と通してその任務を遂行していた。

父フリードリヒ・エンゲルスの心理面の厳格さは、傲慢になりがちなこのきわめて個人的信仰におおむね由来するかもしれない。そして、少なくとも最初のうちは彼の長男もその信仰をもっていた。エンゲルスはエルバーフェルト改革派福音主義の教区教会で洗礼を受けた。「教義においては完全にカルヴァン派で、聖書に精通し、深い信仰心をもつことでよく知られた模範的な改革派教会」である。一八三七年に、エンゲルスは信仰告白式を記念して、それにふさわしい福音派的な詩を書いた。

主イエス・キリスト、神の一人息子、

ああ、天の玉座から降りて

われの魂を救い給え。

至福に、汝の父の神聖な光に、

包まれながら降りてきて

われに汝を選ぶことを許し給え。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P25-26

1837年といえばエンゲルス16歳の年です。子供時代において「信仰を持っていた」というのは何とも表現は難しいのですが、家の宗教には従っていたということは言えそうです。

ヴッパータールにおけるカルヴァン主義の教義とその意味~ヴェーバー的解釈。勤勉さと繁栄は神の恩寵の証。積極的な利益追求主義。

敬虔主義にはその裏に奇妙な一面があった。カルヴァン派の予定説の概念にもとづいて、世界の物質的現実と冷酷にかかわるものだ。時の初めに、神は救われる者と永遠に呪われた者を決めていた。自分が選ばれた者なのか地獄落ちを宣告された者か、みずからの状態については誰にも定かにはわからないものの、選択されたことの確かな証拠の一つがこの世における成功だという考えだった。

プロテスタントの倫理と資本主義の精神は、それこそマックス・ヴェーバー風に、ヴッパータールの教会や工場にも大いに行き渡っていた。

勤勉さと繁栄は神の恩寵の印であり、最も熱心な牧師は、往々にして非常に成功した貿易商であった。ヨハン・カスパー・エンゲルスニ世もそうした一人で、分別と節度を重んじる彼の感覚は、信仰と商売の双方における彼の気質をよく表わしていた。

「精神的な問題においても、私たちは己の利益に目を向けなければならない」と、彼は一八一三年に息子のフリードリヒ〔エンゲルスの父〕に語った。「こうした問題においても、私は商売人として考え、いちばんよい価格を求める。なにしろ、誰かとつまらないことに一時間を無駄にしたいと思ったところで、その相手が一分でも私に返してくれることはないのだから」

すべての時間が神の時間であれば、一分を無駄にすることは罪なのである。となれば人生は明らかに楽しみや社交のためのものではありえなかった。

そして実際、バルメンのファブリカンテンたちは、禁欲主義、勤勉さ、個人としての実直さ、および慎みを尊重する、ピューリタンのような倫理観をもっていた。

エンゲルスの伝記を最初に書いた作家、グスタフ・マイヤーが記したように、十九世紀初めに、エルバーフェルト―バルメンの福音派教区は、地元自治体に劇場建設に反対する嘆願書をだした。舞台の誘惑はヴッパータールの勤勉さとは相容れないと主張したのである。

敬虔主義者にとって、「娯楽」は異教徒による神への冒漬の一つだった。詩人のフェルディナント・フライリヒラートはエルバーフェルトを「退屈で、いかにも田舎くさくて、陰鬱かつ悪口の多い、呪われた巣」だと非難し、エンゲルスは成人してからこの町の陰気な大衆文化を思いだして身震いしている。「まあ、無教養で俗物的なわれわれヴッパータールの人間にとって、デュッセルドルフはいつも小パリでした。敬虔なバルメンやエルバーフェルトの紳士たちはそこに愛人を囲い、劇場に通って、正しい至高のひとときを過ごしていたのです」と、彼はドイツ社会民主党員のテオドール・クーノに語り、不快げにこうつけ加えた。「ところが、自分の反動主義的な家族が暮らす場所では、空はいつも灰色に見えるのです」。

そのようなピューリタン的な公衆道徳は政治権力と教会の権威が密接に結びついた結果だった。エルバーフェルトの教会で信徒をまとめる有力な長老たちは、聖俗双方の領域におよぶ影響力を駆使して、市の公共機関にも権限を振るった。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P26-27

バルメンの宗教事情ははまさしくヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で語られることと重なっています。この本については以下の記事でざっくり紹介しましたが、ドイツにおいてエンゲルスがこうした環境の中で育っていたというのは驚きでした。

そして上の引用の後半に出てきましたように、地元では敬虔な紳士が小パリのデュッセルドルフで遊び歩いているという矛盾もエンゲルスはしっかり見ています。こうしたブルジョワ的偽善、矛盾についてはフランス人作家エミールゾラが『ごった煮』という作品で見事に描いています。この作品は一九世紀中頃のフランスを描いた作品ですが、当時のヨーロッパの雰囲気が見事に表現されているのでおすすめです。

過激化していく教会権力

そして教会権力はその影響力を増すばかりだった。一八三〇年代の農業恐慌と不況のあと、牧師たちのメッセージはさらに教条的で神秘主義的に、千年至福説のようにすらなっていった。カリスマの説教師、フリードリヒ・ヴィルヘルム・クルマッハー博士に導かれた、信仰復興運動がヴッパータールを支配していた。

「彼は説教壇でのたうち回り、あらゆる方向に身体を折り曲げ、神経を高ぶらせて拳を打ちつけ、騎兵馬のように足を踏み鳴らし、叫ぶので、窓がとどろき、通りにいる人びとは震えた」と、若きエンゲルスは書いた。

「そのうちに信徒はすすり泣き始めた。最初は少女たちがしくしくと泣き、そこへ年取った女性たちも胸の張り裂けるようなソプラノで加わり、その不快な音は、衰弱し、酔っ払った敬虔主義者たちの嘆き悲しむ声によって完璧なものとなった……こうしたどよめきのあいだずっと、クルマッハーの力強い声が響き渡り、信徒全員を前にして数え切れないほど地獄ゆきの宣告を下しては、忌まわしい場面を描写した」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P27-28

※一部改行しました

こうなってくるといよいよ宗教に対して、疑問を通り越して反抗し始めてもおかしくない状況になっていきます。

こうした過激化していく宗教事情においてエンゲルス家はどのような対応を取っていたのでしょうか。

宗教熱から距離を置くエンゲルス家

エンゲルス家はそれほど熱烈なプロテスタントではなかった。実際、この宗教熱に閉口して、一八四〇年代になると、バルメンの主要な一族の多くは教会活動から身を引き始め、代わりに家庭内の炉辺に関心を向けるようになった。

イングランドではヴィクトリア朝時代に福音派の復興によって家父長制や家庭生活をたたえる方向へ向かったが(ウィリアム・クーパーの感傷的な詩や、ジョン・クローディアス・ラウドンの美しい庭造りや、ハナー・モアの小説などを思いだしてみてほしい)、バルメンの貿易商たちの絵に描いたようなお屋敷でも、家族の絆の大切さを文化面から新たに強調する動きが見られた。

家族という単位を擁護するこの猛烈な動きは、郊外の〔往宅地特有の〕道徳的価値観とでも言うべきかたちで表現された。カーテンをきっちりと閉め、堕落した外の世界を締めだし、家庭内儀礼の単純な喜びに精神の回復を求めようとするブルジョワ上層の願望―読書、刺繍、ピアノ演奏、クリスマスの祝賀に誕生会などである。

「ピアノがあるというのは、じつに素敵で家庭的だ!」と、エンゲルスの父親は愚直で自信過剰なほど喜びに満ちて言った。その後の年月に、この応接間文化は「ビーダーマイヤー」という痛烈な名称で要約されるようになる。これは「ビーダー」という簡素さを謙遜した意味の形容詞を、よくある苗字のマイヤーと組み合わせたもので、この時代の中流階級の見た目のスタイル、文学、価値観を表わす。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P28-29

エンゲルスは後にイギリスへ渡り、そこが終の棲家になります。そのイギリスもまさしくビーダ―マイヤー真っ盛りの社会です。

エンゲルスはこうした家庭的な雰囲気を大切にする空気の中で育っていったのでありました。

愛し合っていた両親、温かな家庭で育つエンゲルス

のちに軽蔑の対象になるとはいえ、これはエンゲルスや彼の三人の弟たち、四人の妹たちが育つには、たとえつねに楽しくはなくとも、思いやりに満ちた安全な環境だった。何よりも、彼らの両親はたがいに深く愛し合っていた。(中略)

この居心地よい環境のなかで、エンゲルスの父は従来、やたらに信心深く、金の亡者で不幸せな俗物として描かれてきた。それは少なからず、彼の息子がのちに辛辣な性格描写をしたせいでもある。

ぺリシテ人というのは、エンゲルスがゲーテから拝借したお気に入りの罵り言葉であったことを、付け加えるべきだろう。「ぺリシテ人は不安を空虚な太鼓腹に詰め込み、神が哀れみをかけてくることを望む」。

しかし、父エンゲルスがエリーゼ(父エンゲルスの妻 ※ブログ筆者注)に宛てた手紙を読むと、この人物のまるで異なった側面が見えてくる。

確かに、勘定高く、愛国心にあふれ、信仰心の篤い人だが、優しい息子であり、子煩悩な父親であり、妻に惚れ込んだ夫でもあった。事業に関する多くのことを妻と相談して決めており、しばしば妻に助言を求めた。ピューリタン的と評されることが多いが、音楽にも熱心で、ピアノ、チェロ、バスーンを演奏することができ、家庭内のコンサート以上のこともいくらか楽しんだ。

それでも、父親と絶縁状態になったのちもエンゲルスがずっと親しくしていたのは、母親のほうだった。「珍しく人間味にあふれ……僕が本当に愛する母がいなければ、頑固一徹で独裁的な親父にたいし、一瞬たりとも、ほんのわずかにでも譲歩しようなどという気は起こらなかっただろう」と、エンゲルスは数年後に書いた。

彼の子供時代は、事業と信仰の重みの下でときおり息苦しそうに見えたとしても、音楽や笑い、愛情に満ちた温かい礎もあったのである。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P29-31

最後の一文、

彼の子供時代は、事業と信仰の重みの下でときおり息苦しそうに見えたとしても、音楽や笑い、愛情に満ちた温かい礎もあったのである。

という言葉がエンゲルスの子供時代を表しているように私には思えます。

そうした家庭から後に世界を変える革命家が生まれるというのはまさしく歴史の不思議であると言えるのではないでしょうか。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント