-

フィレンツェのおすすめ観光スポット11選!芸術香る洗練された街並みに感動!

-

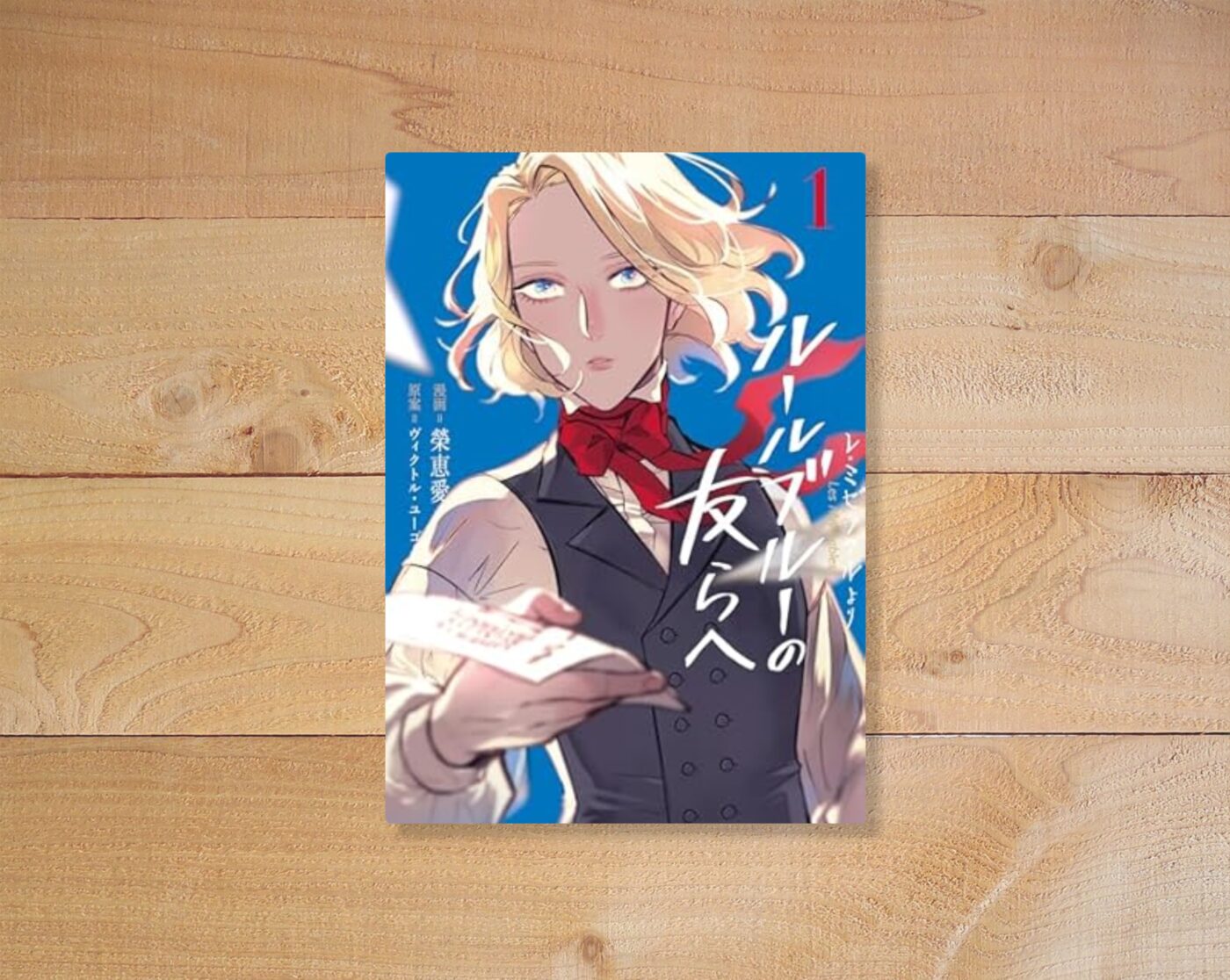

フランス革命やナポレオンを学ぶのにおすすめの参考書一覧~レミゼの時代背景やフランス史を知るためにも

-

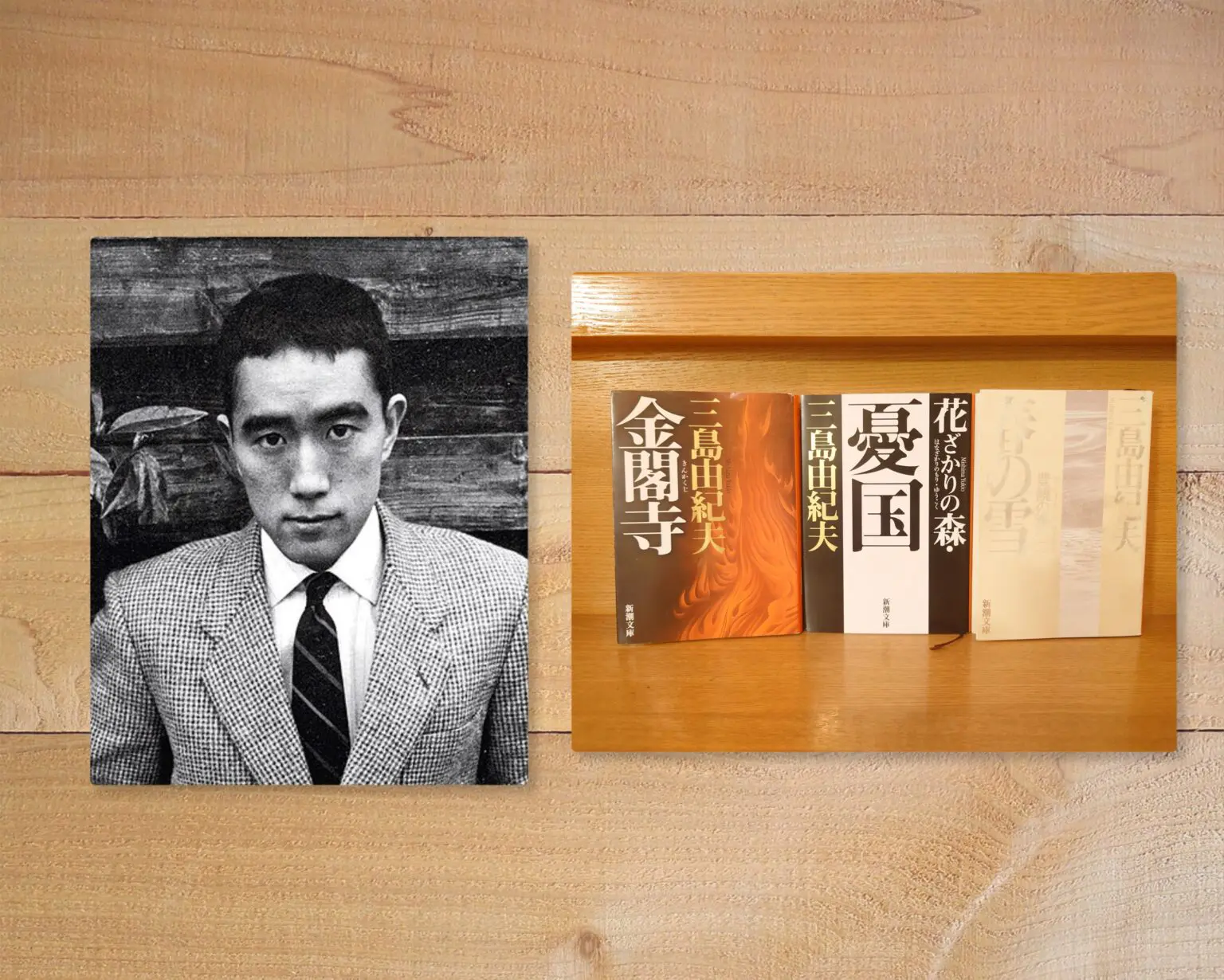

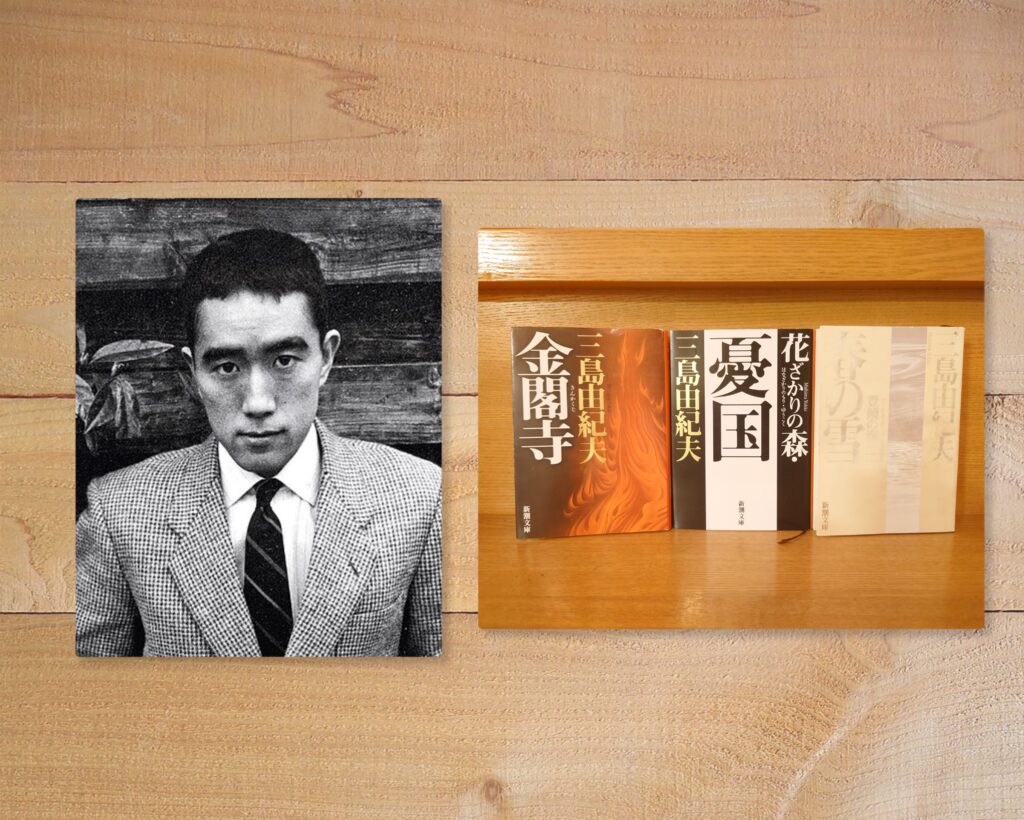

三島由紀夫作品は何から読むべき?おすすめの順番を考えてみた

-

榮恵愛『-レ・ミゼラブルより- ルールブルーの友らへ』あらすじと感想~レミゼファン必読のおすすめ漫画!

-

なぜ読書は必要なのか~「名著を読むこと」の意味について考えてみた

-

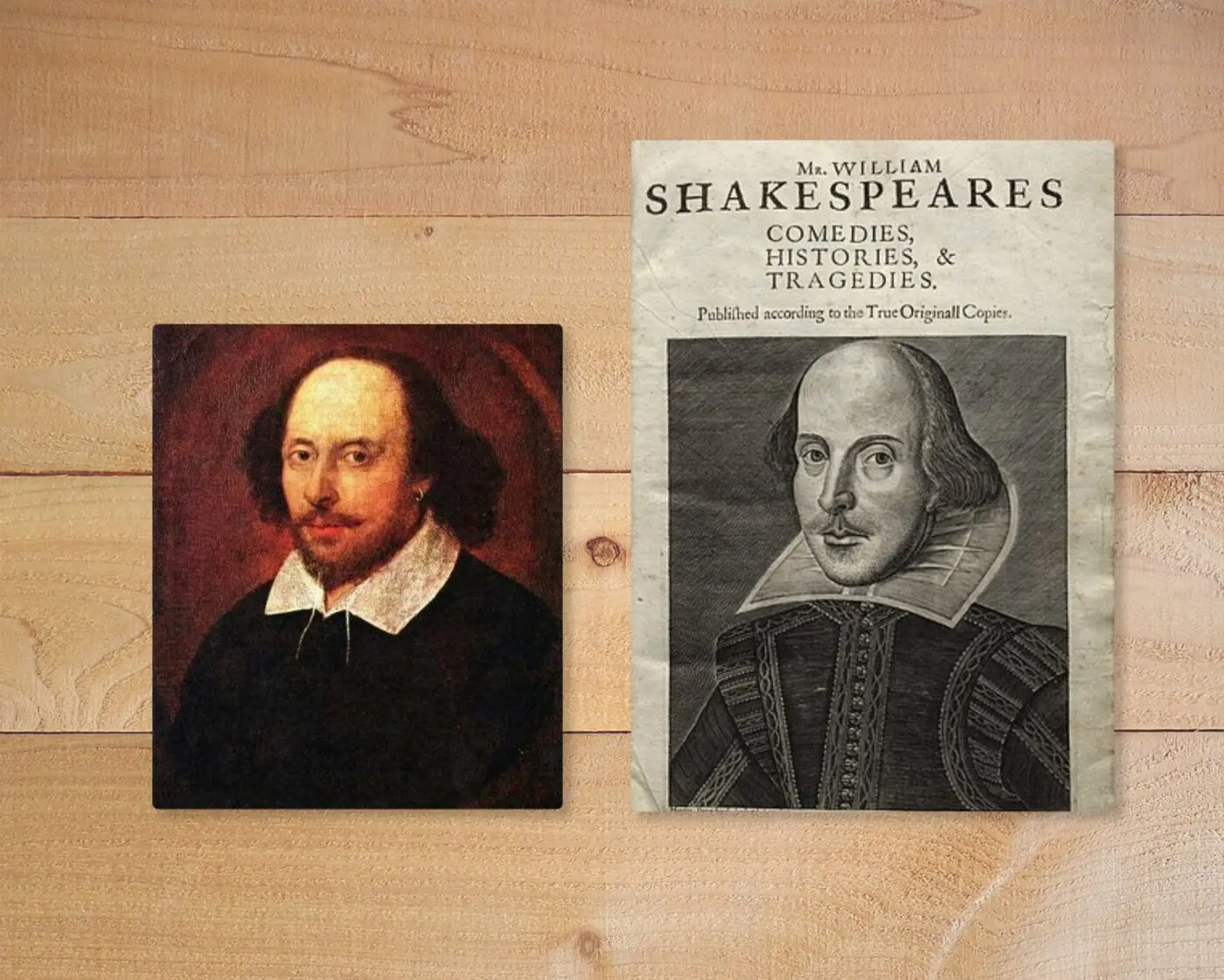

シェイクスピアおすすめ解説書一覧~知れば知るほど面白いシェイクスピア!演劇の奥深さに感動!

-

シェイクスピアのマニアックなおすすめ作品10選~あえて王道とは異なる玄人向けの名作をご紹介

-

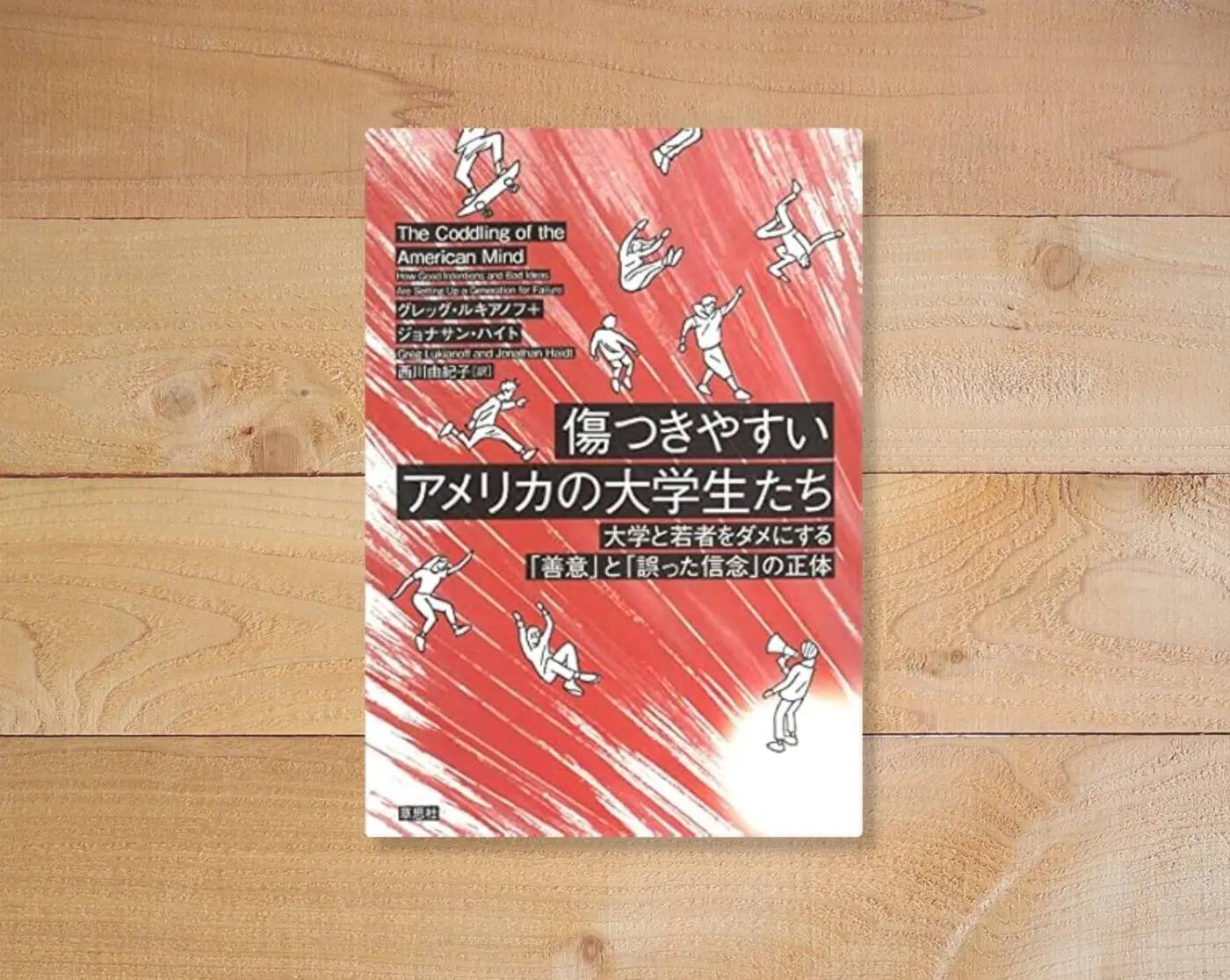

『傷つきやすいアメリカの大学生たち』あらすじと感想~親、教育関係者必読!日本も他人事ではない衝撃の事実。甘やかすことは有害だった

-

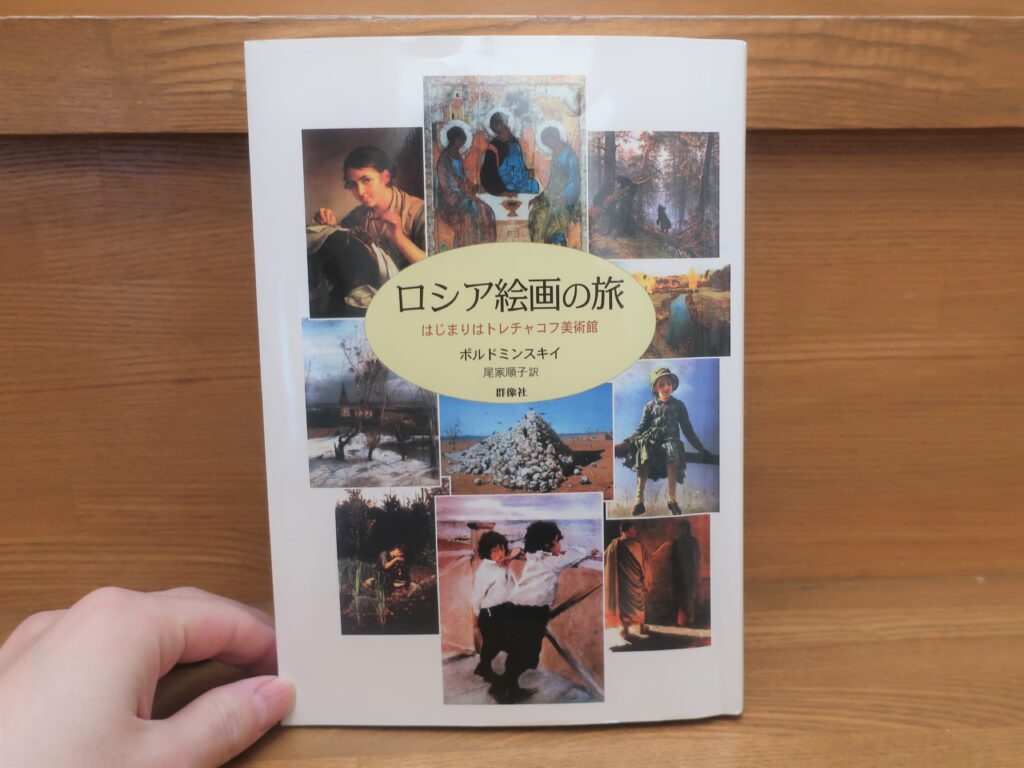

ポルドミンスキイ『ロシア絵画の旅 はじまりはトレチャコフ美術館』あらすじと感想~ロシア絵画の流れを物語で知れる名著!

-

宗教思想・歴史・芸術としてのディズニーを知るためのおすすめ解説書一覧

-

三島由紀夫おすすめ作品15選と解説書一覧~日本を代表する作家三島由紀夫作品の面白さとその壮絶な人生とは

-

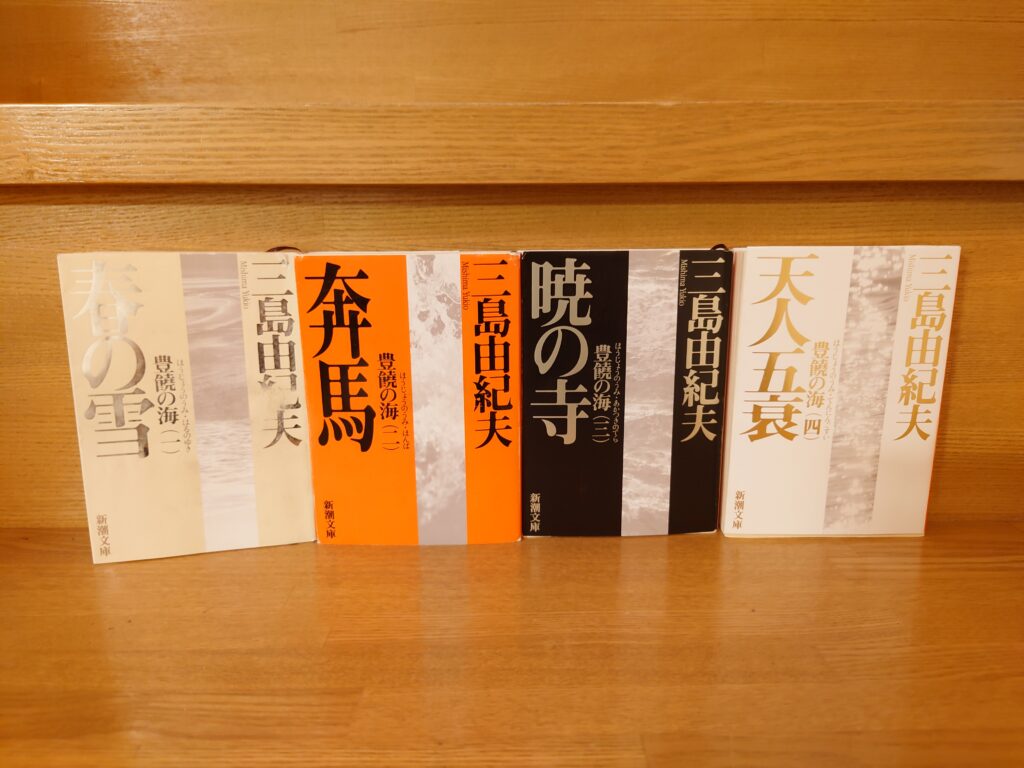

三島由紀夫『豊饒の海』あらすじと感想~生命とは!人生とは!三島の魂が込められた驚異の長編四部作!

-

芥川龍之介おすすめ作品5選~切れ味抜群の傑作中短編を味わうなら芥川で決まり!読書入門者にも玄人にもおすすめ!

-

太宰治おすすめ作品5選~読書初心者にもおすすめの名作をご紹介!

-

『ドン・キホーテ』のおすすめ参考書と解説記事一覧~世界最高の小説はやはり面白い!知れば知るほど楽しいその魅力とは!

-

ドストエフスキーは何から読むべき?読む順番のおすすめは?

-

バーデン・バーデンのドストエフスキー像を知っていますか?~私がドイツで最も感動した究極の彫刻作品!

-

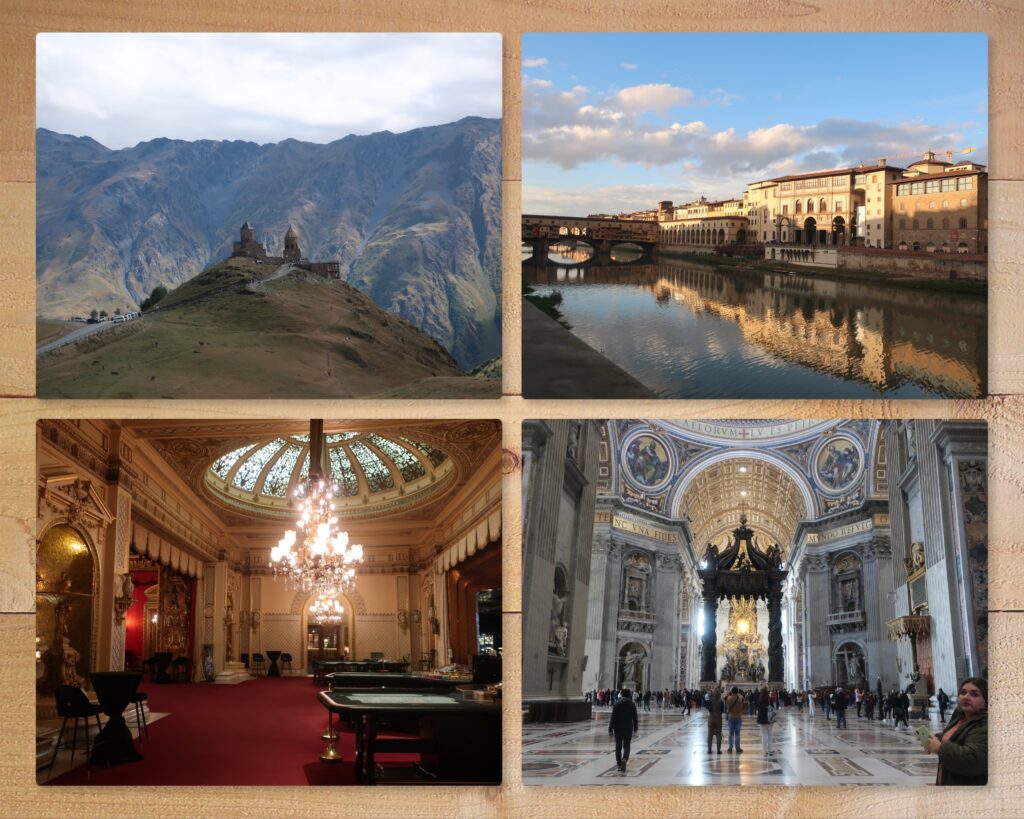

当ブログのイチオシ!「ドストエフスキーの旅」三部作~私の渾身のヨーロッパ旅行記を紹介します

-

ラファエロ『小椅子の聖母』の魅力について考えてみた~フィレンツェ、ピッティ宮の名画に思う

-

ボッティチェリのマリアに夢中!フィレンツェの顔ウフィツィ美術館を訪ねて