ようこそお越しくださいました

初めて当ブログへお越しの皆様へのご案内

まずはこちらへどうぞ

新着記事

-

上横手雅敬編『鎌倉時代の権力と制度』概要と感想~法然教団弾圧事件「建永の法難」の経緯を詳しく知るのにおすすめ

-

平雅行『法然』概要と感想~時代背景や法難の流れを詳しく知れるおすすめ伝記

-

中井真孝『法然絵伝を読む』概要と感想~浄土宗の開祖法然上人のおすすめ伝記

-

新井俊一『親鸞『西方指南抄』現代語訳』概要と感想~親鸞から見た法然上人伝!親鸞が法然をどう捉えていたかを知れる貴重な一冊!

-

今井雅晴『親鸞の伝承と史実 関東に伝わる聖人像』概要と感想~関東での親鸞に対する先入観を破壊する刺激的な一冊!

-

同朋大学仏教文化研究所『親鸞・初期真宗門流の研究』概要と感想~東国の弟子達の信仰の実態を知れる刺激的な参考書

-

平松令三『親鸞の生涯と高田門徒の展開』概要と感想~高田派の親鸞伝承や親鸞勧進聖説について詳しく学べるおすすめ論文集

-

草野顕之『親鸞伝の史実と伝承』概要と感想~真宗大谷派の立場から見た歴史的親鸞像のひとつとしておすすめ

-

末木文美士『親鸞』概要と感想~日本を代表する仏教思想学者による親鸞伝

-

今井雅晴『親鸞聖人の一生』概要と感想~東国からの視点を取り入れたおすすめ親鸞伝

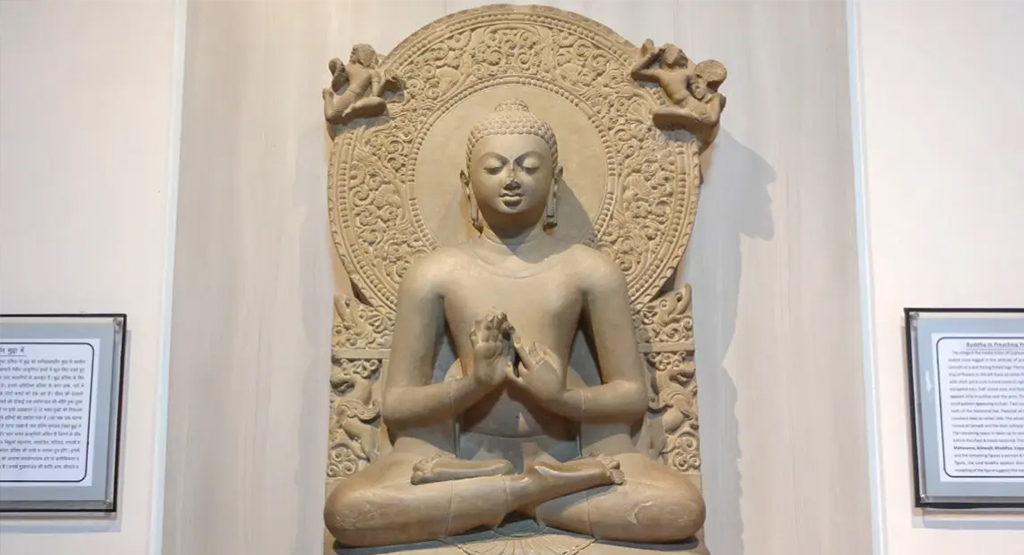

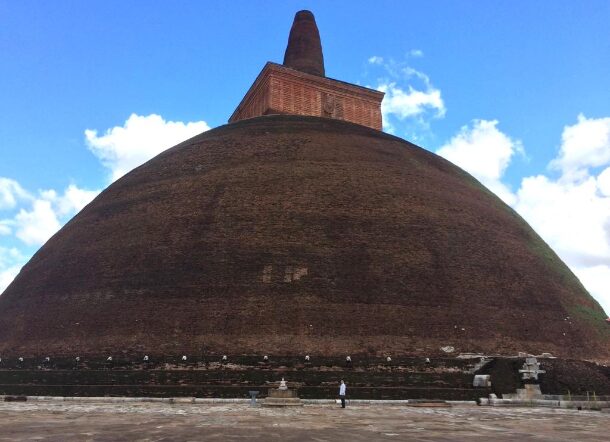

仏教入門・現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯

宗教は宗教だけにあらず

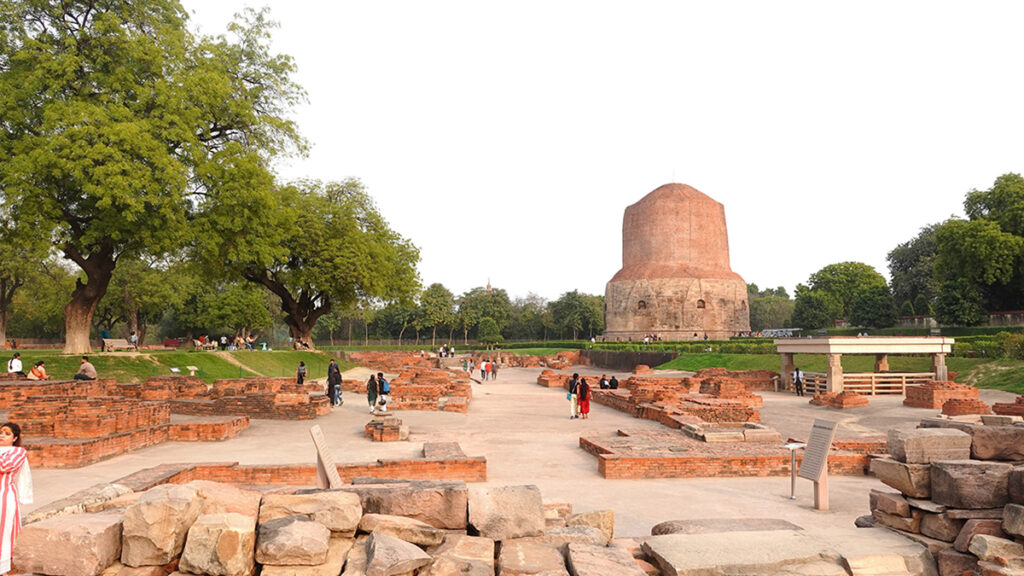

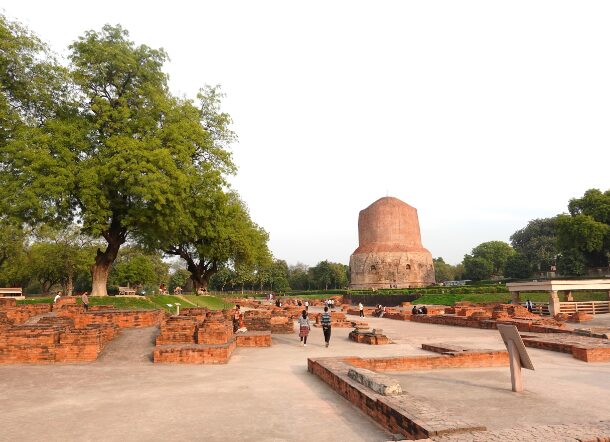

当ブログイチオシ!インド・スリランカ 仏跡紀行

インドは行くのでなく、呼ばれる場所なのだ

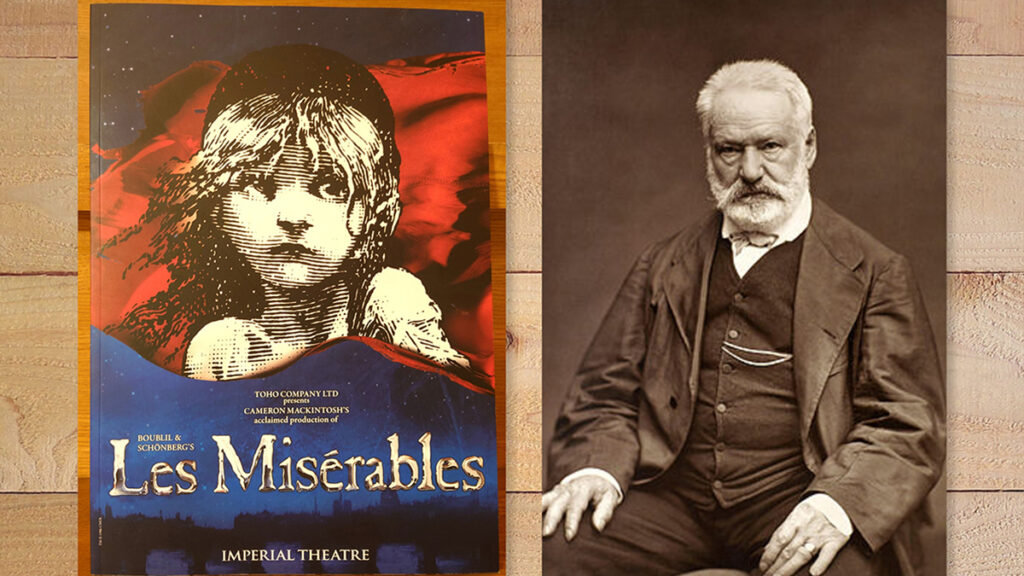

【旅行記】世界一周記、ヨーロッパ・親鸞とドストエフスキーの旅

「宗教とは何か」答え合わせの旅へ

【僧侶の本棚】~私のおすすめ本をご紹介!

この世には面白い本が山ほどある!世界が繋がる楽しさがここに

なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?

仏教書データベース

仏教は面白い!仏教の学びに役立つ名著をご紹介!

note最新記事はこちら

-

リーズはリーズで曲者だ。みんなみんな、曲者だ。「カラマーゾフを読む」(34)

-

プラハ観光の見どころをご紹介!美しすぎる世界遺産の街を散策

-

アリョーシャの落ち着きにナウシカの名セリフ「ほらね 怖くない」を連想してしまう「カラマーゾフを読む」(33)

-

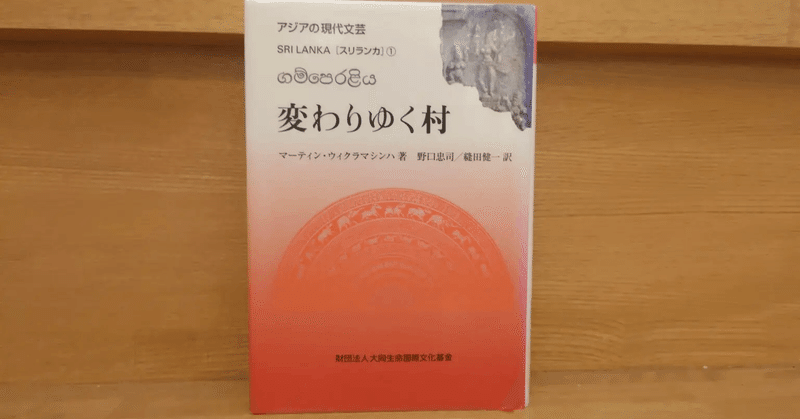

スリランカのドストエフスキー!?ウィクラマシンハの『変わりゆく村』が面白い!

-

ボスニア・モスタルの虐殺博物館を訪ねて~収容所を再現したジオラマに絶句…

-

天国・浄土は楽しくない?ダンテの『神曲』でも見えたこの問題について考えてみる「カラマーゾフを読む」(32)

-

見るのではなく観る!なぜ私はホームズの言葉を忘れていたのだろう!強盗のショックを経た私の旅の転換点

-

厳格な神秘主義者フェラポント神父~ゾシマと対をなすカリスマ性「カラマーゾフを読む」(31)