目次

トビー・グリーン『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む⑽

今回も引き続き、中央公論新社より2010年に出版されたトビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んでいきます。

私がこの本を読もうと思ったのはソ連、特にスターリンの粛清の歴史を学んだのがきっかけでした。

スターリン時代はちょっとでもスターリン体制から逸脱したり、その疑いありとされただけで問答無用で逮捕され、拷問の末自白を強要されます。実際に有罪か無罪かは関係ありません。

こうしたソ連の歴史を読んでいると、私は思わずかつての中世異端審問を連想してしまいました。

異端審問も拷問の末自白を強要され、何の罪もない人が大量に殺害、追放された歴史があります。

そしてこの異端審問というものはドストエフスキーにもつながってきます。

ドストエフスキーと異端審問といえば、まさしく『カラマーゾフの兄弟』の最大の見どころ「大審問官の章」の重大な舞台設定です。

この本はとても興味深く、勉強になる一冊ですのでじっくりと読んでいきたいと思います

では早速始めていきましょう。

抑圧される知性~科学的思考を拒絶した異端審問

「異端審問の本当の重大さは、アウトダフェ(※異端審問の見世物裁判 ブログ筆者注)の身が引き締まるような荘厳さにあるのでも、数人の有名な犠牲者の事例にあるのでもない。任務を絶え間なく秘密裏に行なうことで大衆に及ぼした無言の影響力と、スぺインの知識人たちに押しつけた制約とにあるのだ」。

エラスムスを支持する知識人が異端審問所から追われたことで、思想の発達は抑圧され、当時の重要な科学的問題について十分な情報を得た上での議論がなかったことが、一七世紀にピレネー山脈以南の世界が衰退に沈む原因の一つになった。

影響は明らかだった。一七世紀初頭には、スぺインの出版物でギリシア文字を使ったものは一つもなくなった。ほんの一〇〇年前まで、アルカラ大学とサラマンカ大学が古代ギリシア研究の中心地だったことを考えると、これは異常なことである。

科学に対する恐怖感は非常に強く、一六四〇年には、コぺルニクス〔一四七三~一五四三。ポーランドの天文学者。地動説を提唱〕の全著作が異端審問所により禁書目録に掲載された。

フェリーぺニ世が集め、王廟のあるエル・エスコリアル宮の図書室に収められた偉大な文学作品は、誰にも読まれず放置され、蔵書目録も一九世紀初めまで作成されなかった。しかも目録作成に着手したのも、スぺイン人ではなくフランス人だった。

以後、研究と読書には、細心の注意が必要になった。書物という新たな敵を異端審問は見つけ、一八世紀を中心に、その対策に没頭していくからだ。ある異端審問官は、一六世紀後半に次のように述べている。

「実際、書物という媒介ほど、〔異端の教義を〕おおいに伝え広めているものはない。書物は、物言わぬ教師として、絶えず語り続けている。いつでもどこでも教えを伝える。(中略)カトリック信仰に反抗する典型的な敵は、この効果的で有害な媒介を常に頼りにしている」。

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P378ー379

※一部改行しました

当時のスペインは新しい思考、特に既存のキリスト教の世界観と対立する科学的思考を拒絶しました。

そして印刷術の発展により本が大量に生み出されていく過程で、国はその脅威を特に感じることになります。本による知識の伝播こそ体制を崩壊させかねない脅威であると政府は考えたのです。

異端審問と焚書~『ドン・キホーテ』とのつながり

このような風潮の中で、書物も人と同じく処罰の対象と見なされ、アウトダフェでは人々の目の前で異端者とともに焼かれた。一五七九年、ポルトガルの異端審問長官は、書物は灰ひとつ残らないほど徹底的に焼けと命じた。

もちろん作家や思想家は、逆に焚書を皮肉った。セルバンテスは『ドン・キホーテ』の中に、アウトダフェでの焚書を茶化した場面を入れている。

自分を騎士だと思い込んでいる哀れな主人公ドン・キホーテがせっせと集めた何冊もの騎士道物語が、家政婦という世俗の法廷によって「処刑」される。ドン・キホーテにもう読ませないため、中庭で焚いた火に本を全部くべるのである。

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P379-380

※一部改行しました

以前、「(5)衝撃!セルバンデスの驚異の風刺技術!ガレー船での漕役刑と『ドン・キホーテ』のつながりとは」の記事でも異端審問と『ドン・キホーテ』のつながりを紹介しましたがこの箇所は特に両者のつながりを感じられる箇所です。

『ドン・キホーテ』は騎士道本が好きすぎて昼夜構わず読み続けた結果、頭がおかしくなり自分も遍歴の騎士となって旅立つという物語です。

『ドン・キホーテ』の大まかなあらすじについては以前紹介したこちらの記事に紹介していますが、せっかくですので今回はそのいきさつを原作から見ていきましょう。

ところで、知っておいてもらいたいのは、上述の郷士(※ドン・キホーテ ブログ筆者注)が暇さえあれば(もっとも一年中たいてい暇だったが)、われを忘れて、むさぼるように騎士道物語を読みふけったあげく、ついには狩りに出かけることはおろか、家や田畑を管理することもほとんど完全に忘れてしまった、ということである。

こうした好奇心がこうじて読書がやみつきになった郷士は、こともあろうに、読みたい騎士道物語を買うために何ファネーガもの畑地を売りはらい、その種の本で手に入るものをすべて買いこんだ。

そして、それら多くの作品のなかでも、かの高名なフェリシアーノ・デ・シルバの書いたものほど彼の気に入ったものはなかった。シルバの文章の明快さと、そこに組みこまれている独特のひどく錯綜した論理が、まるで珠玉のように思われたからである。

とりわけ、恋文や果たし状を読む段になると彼の胸はいっそう高鳴ったが、そうした個所には、しばしばこんな調子の文章が見られたのである―《わが道理に素気なく当たる、道理なき道理にわが道理も弱りはて、君が美しきを嘆き恨むもまた道理なれ。》あるいはまた―《星の輝きにより、神々しき君の美しきを神々しく飾りたて、やんごとなき君をして、そのやんごとなさに値する値に、まさに値する人になしたもう天帝……》

こうした文章を読んだおかげで、哀れな郷士は理性を失うことになった。そして、あくまでもその文意を理解し、奥に秘められた真意をさぐろうとして、夜の目も寝ずに骨身を削ったのであるが、こればかりは、たとえほかならぬアリストテレスが、ただただこのために蘇生してきたところで、意味を引き出すことも理解することもできなかったであろう。(中略)

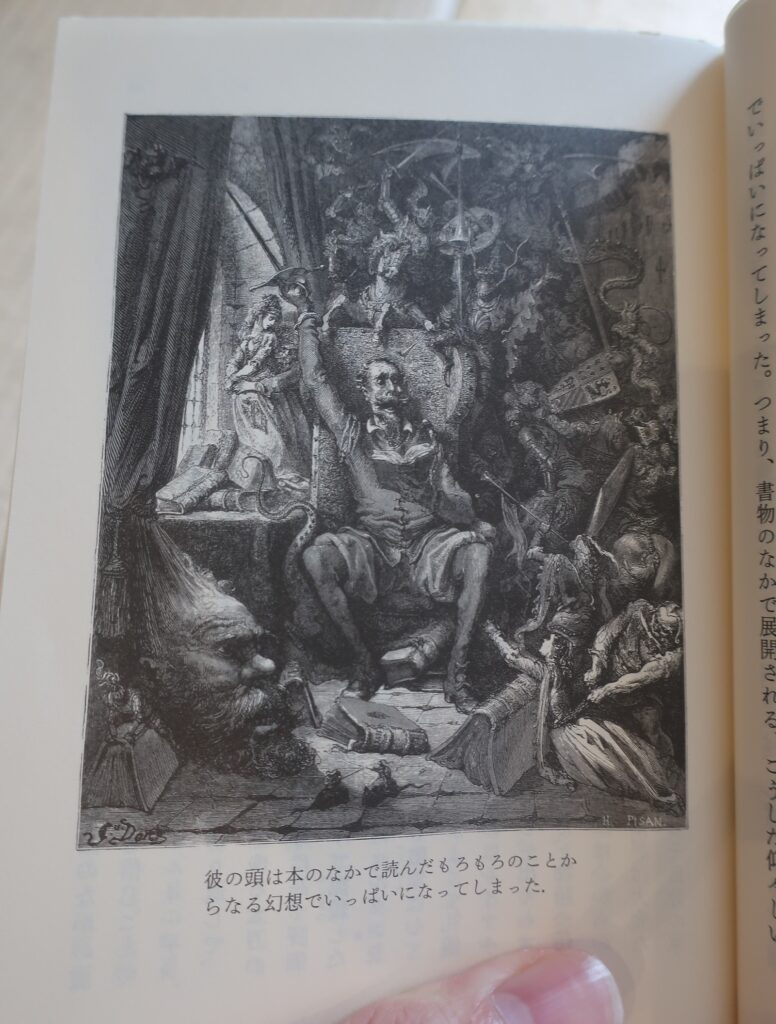

要するに、郷士はこの種の読物にどっぷりつかり、来る日も来る日も、夜は日が暮れてから明け方まで、昼は夜明けから暗くなるまで読みふけったので、睡眠不足と読書三昧がたたって脳味噌がからからに干からび、ついには正気を失ってしまったのである。

彼の頭は本のなかで読んだもろもろのこと、例えば魔法、喧嘩、戦い、決闘、大怪我、愛のささやき、恋愛沙汰、苦悩、さらには、ありもしない荒唐無稽の数々からなる幻想でいっぱいになってしまった。

つまり、書物のなかで展開される、こうした仰々しい、雲をつかむような絵空事が彼の想像力の首座を占め、その結果、騎士道物語のなかの虚構はすべて本当にあったことであり、この世にそれほどたしかな話はないと信じこんでしまったのだ。

岩波書店、セルバンデス、牛島信明訳『ドン・キホーテ』㈠P44-47

※読みやすいように改行しました

さて、こうして騎士道本を読みふけったドン・キホーテは正気を失ってしまいます。

そして彼の狂気の原因となった騎士道本を焼き払う顛末がここで語られる焚書詮議の場面です。

『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読むまではそれほど意識せずにこの箇所を読んでいましたが、これを読んでから改めてこの物語を読むといかに『ドン・キホーテ』がものすごい小説であるかを実感しました。

元々この焚書詮議の物語は『ドン・キホーテ』の中で私が最も好きなエピソードのひとつでした。とにかくウィットが効いていて面白いんです。何回読んでも思わずくすっとしてしまいます。せっかくなのでその一部をこれよりご紹介します。『ドン・キホーテ』の面白さが少しでも伝わってくれたら幸いです。

『ドン・キホーテ』の焚書詮議の物語とは

正気を失ったドン・キホーテはある日こっそりひとりで旅に出ます。しかし災難に巻き込まれ、身動きも取れないほどぼろぼろになったところを村人に発見され、あえなく家に連れて帰られることになりました。

こっそり家出した主人がぼろぼろになって帰って来たドン・キホーテ家はもう大騒ぎです。

疲れ果てたドン・キホーテは部屋でぐっすりと眠っています。その隙に家族や日頃親しくしていた司祭や床屋が今回の事件の発端となったドン・キホーテの蔵書を焼いてしまおうとします。以下その場面が始まります。

第六章

司祭と床屋がわれらの機知に富んだ郷士の書庫で行なった、愉快にして大々的な書物の詮議についてドン・キホーテはまだ眠っていた。司祭が郷士の姪に、このたびの災いの元凶となった書物の保管されている部屋の鍵を乞うと、彼女は喜んでそれを手渡した。そこへ家政婦もやってきて、床屋と四人でいっしょに中に入ってみると、そこには立派な装幀の、どっしりと部厚い本が百冊以上も並んでおり、ほかに小型の本も何冊かあった。そうした本を目にするやいなや、家政婦はあわてふためいて書斎を出ていったが、すぐまた、聖水の入った大きな容器と灌水器を手にして戻ってくると、こう言った―

「さあ、学士様、どうか聖水を撒いてこの部屋を清めてくださいまし。本の中にうようよしている魔法使いどものなかには、あたしたちによってこの世から追放されようとしていることを知って、その腹いせにあたしたちに妖術をかけようなんて奴がいるかも知れませんから。」

学士は家政婦の単純さに思わずにっこりしたが、彼女には構わず、床屋に対し、本の内容を確認しておくため、一冊ずつ手渡してくれるように頼んだ。なかには火刑に処すには及ばない書物があるかも知れないから、というのであった。

「いいえ、いけませんわ」と、姪がロをはさんだ。「ただの一冊だって赦してやることなんかありません、だってどの本も悪事に加担したんですから。どれもこれも窓から中庭に放り出し、山積みにして、火をつけてしまうのが手っとり早いでしよう。中庭がまずければ裏庭に運ぶことです。あそこなら焚火もできますし、いくら煙が出ても大丈夫ですからね。」

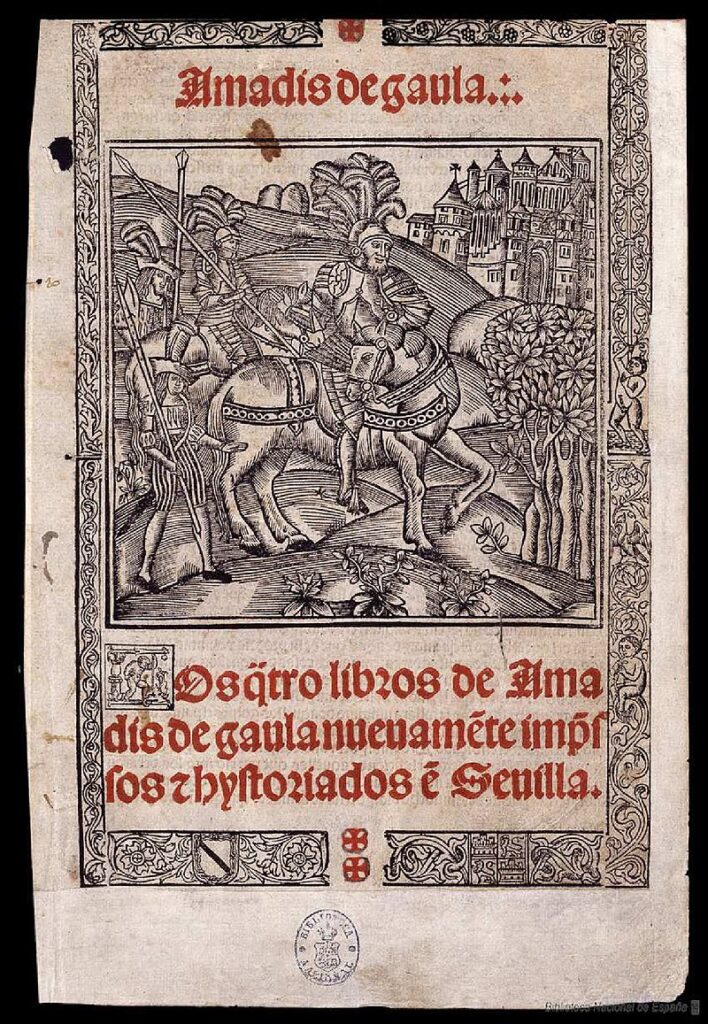

家政婦も同じ意見を述べたてた。二人の女は、かくも熱烈に、なんら罪のない書物たちの死を願っていたのである。しかし司祭は、せめて本の題名だけでも読む必要があると主張して、これには同意しなかった。かくして、ニコラス親方が司祭に手渡した最初の本は、『アマディス・デ・ガウラ全四巻』であったが、それを見ると司祭が言った―

「これは何かのめぐりあわせに違いない。というのも、聞くところによれば、これこそスペインで印刷された最初の騎士道本であり、他のものはすべてこれを鼻祖とし、これを手本にしているということだからです。したがって、かくも悪しき宗派の教義を説いた祖師として、情け容赦なく火あぶりの刑に処してしかるべきと思われますな。」

「いや、それはいけません、司祭さん」と、床屋が反対した。「わしの聞知したところでは、それはまた、これまでに書かれたその種の物語のなかで最も優れた書ということですよ。ですから、物語芸術の最高峰として刑の執行を免れるべきですな。」

「なるほど、親方の言うとおりだ」と、司祭が応じた。「そういうことなら、今日のところは命を助けることにしよう。では、その隣りにあるやつを見せてもらいましようか」

「これはですね」と、床屋が言った、「アマディス・デ・ガウラの嫡男の物語、つまり『エスプランディアンの武勲』ですよ。」

「ほほう」と、司祭が応じた、「でも、父親の偉大さが息子にまで及ぶはずもあるまい。さあ、家政婦さん、窓をあけて、これを裏庭に放り出してくだされ。この本を、いずれ始まる大がかりな焚火の土台にしましょうぞ。」

家政婦は嬉々として、言われたとおりにしたものだから、好漢エスプランディアンは裏庭に舞いおり、そこでわが身に迫る炎を忍耐強く待つことになったのである。

「さて、次に移りましょうか」と、司祭がうながした。

「お次に参りますは」と、床屋が受けた、「『アマディス・デ・グレシア』ですが、どうやらわしの見るところでは、この段に並んでいるのはすべて、ほかならぬアマディス一族の物語のようですな。」

「だったら、一族そろって裏庭行きだ」と、司祭が叫んだ。「まったく、『アマディス・デ・グレシア』の作者のまるで悪魔に憑かれたような、支離滅裂な文章ときたらどうだろう、わたしは王妃ピンティキニエストラや牧人ダリネルを、それに奴のロにする牧歌を焼き払うためなら、実の父親を焼いたって構やしませんよ。もっとも、父親が遍歴の騎士の格好で歩きまわっていたとすればの話ですがね。」

「わしも司祭さんと同じ意見ですよ」と、床屋がひきとった。

「あたしも」と、姪が賛同した。

「そうと決まれば」と、家政婦が言った、「さあ、こっちへくださいな。裏庭に持っていきますから。」

そこで本が家政婦に渡されたが、それがかなりの数にのぼったので、彼女は階段の昇り降りを省いて、それらを窓から放り出してしまった。

「その、ばかに大きいのはどなたかな?」と、司祭が訊いた。

「こちらに控えしは」と、床屋が答えた、「『ドン・オリバンテ・デ・ラウラ』ですよ。」

「ああ、その本の作者は」と、司祭がひきとった、「『百花の園』を書いたのと同一人物ですが、率直に言って、それら二冊のうち、どちらにより真実味があるか、というよりはむしろ、どちらにより嘘が少ないかは、わたしとしても決めかねるのです。ただ断言できるのは、その本が思い上がった、でたらめなものであるがゆえに、裏庭行きを運命づけられているということですな。」

「お次に見参するは、『フロリモルテ・デ・イルカニア』と、床屋が言った。

「おお、フロリモルテ殿はそこにおられたか」と、司祭が応じた。「なるほど、彼の怪異な出生や華々しい冒険はなかなかのものだが、あの生硬にして味気ない文体では、やはり、早々に裏庭へおひきとり願うほか、いたしかたありますまい。さあ、家政婦さん、さっきのといっしょに、これも裏庭へ送ってくだされ。」

岩波書店、セルバンデス、牛島信明訳『ドン・キホーテ』㈠P112-116

司祭や床屋の言い回しがなんともユーモアに富んでいて面白いですよね。本当に大好きなシーンです。しかもここに出てくる『アマディス・デ・ガウラ』や『エスプランディアンの武勲』などの騎士道物語は実在の小説です。私も最近この本を読みました。こうした現実世界とのリンクを感じながら読むのも最高に面白いです。

この後もこうしたやり取りは続きます。今回はその一部をご紹介しましたがぜひ皆さんもこの小説を読んで頂けたらなと思います。このシーンは第一巻目の100ページ過ぎに出てきますのですぐにお目にかかれます。有名な風車の冒険もこの後すぐ出てきます。

焚書と文学ーウンベルト・エーコ『薔薇の名前』、レイ・ブラッドベリ『華氏四五一度』

『ドン・キホーテ』の焚書の場面を先駆けとして、同様の場面はその後の文学作品にも数多く登場する。中でも今日最も有名なのは、ウンべルト・エーコの小説『薔薇の名前』のシーンだろう。

ベネディクト会修道院の盲目の修道士ホルへが、異端が広まるくらいならと、貴重な書籍をたくさん収めた秘密の場所を燃やしてしまう場面だ。思想は危険であり、ウイルスのように伝染するので撲滅しなくてはならない、という論理だ。

同じ問題を、未来に舞台を移して想像力豊かに描いたのが、レイ・ブラッドベリの小説『華氏四五一度』だ。フランスの映画監督フランソワ・トリュフォーが映画化しているので、そちらのほうで知っている方もいるだろう。

ブラッドベリの原作では、本は大衆にとって危険きわまりない物であり、エリート主義と、適切な社会規範からの逸脱とを促すものだとされている。華氏四五一度(摂氏約二三三度)とは、本を綴じている紙が自然発火する温度で、小説世界では英語の「ファイアマン」は、消防士ではなく焚書官を意味している。国家を破壊する恐れのある思想に対して防護柵を築いた社会が、この小説の舞台である。そしてこの種の防護柵を最初に築いたのが、異端審問だった。

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P380

※一部改行しました

『ドン・キホーテ』の焚書詮議の物語を先駆けとして、現代でもこのテーマは小説の題材になっています。その代表が上に紹介されている『薔薇の名前』と『華氏四五一度』です。いずれこのブログでも紹介できたらなと思います。

人間について考えさせられる事実ではあるが、一五世紀後半に活版印刷術が開発されると、すぐに人々は印刷されている内容を検閲しようとした。人間には、人の創造性が生み出したものを恐れ、それを抑圧しようとする側面が、特に権力者の側には、常に存在している。

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P380

何とも重みのある言葉ですよね・・・

そして活版印刷術の開発という技術革新が人間の歴史においていかに大きな影響を与えていたかを考えさせられます。書物の普及は人間の精神にとてつもない影響を与えたのでした。

今回ご紹介した『ドン・キホーテ』の焚書詮議の物語は私の大好きなエピソードです。何回読んでもくすっと笑ってしまいます。セルバンデスのユーモアがこれでもかと詰まったシーンです。

『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んだことで、そんな私の大好きなシーンが異端審問とつながり、新しい視点を得ることができました。セルバンデスの驚くべき手腕にただただ感嘆するのみです。

とても興味深い読書体験でした。ぜひ皆さんも『ドン・キホーテ』を手に取ってみてください。ものすごく面白いのでとてもおすすめです。

続く

次の記事はこちら

前の記事はこちら

「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む」記事一覧はこちら

関連記事