目次

トビー・グリーン『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む⑸

今回も引き続き、中央公論新社より2010年に出版されたトビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んでいきます。

スターリン時代はちょっとでもスターリン体制から逸脱したり、その疑いありとされただけで問答無用で逮捕され、拷問の末自白を強要されます。実際に有罪か無罪かは関係ありません。

こういったソ連の歴史を読んでいると、私は思わずかつての中世異端審問を連想してしまいました。

異端審問も拷問の末自白を強要され、何の罪もない人が大量に殺害、追放された歴史があります。

そしてこの異端審問というものはドストエフスキーにもつながってきます。

ドストエフスキーと異端審問といえば、まさしく『カラマーゾフの兄弟』の最大の見どころ「大審問官の章」の重大な舞台設定です。

この本はとても興味深く、勉強になる一冊ですのでじっくりと読んでいきたいと思います。

では早速始めていきましょう。

自白を勧めることしかしない弁護士。その理由とは。

プラド美術館所蔵、ベルゲーテ『異端審問』Wikipediaより

スペインで異端審問所が開設された当初の五〇年間は、被告が自分で弁護士を選ぶことができたが、それ以後、弁護人は異端審問官の指名した弁護団から異端審問官が自由に選ぶようになった。こうしたお手盛りの弁護士たちは、被告に「自白しろ」と言うだけで、ほかに何のアドバイスもしない。

職務はただ一つ、「ペルティナス(なかなか自白しようとしない強情な異端者のこと)」と思われた者を見捨て、キリスト教徒に真実を告げるよう忠告することでしかなかった。しかも、こうした連中にわざわざ弁護してもらう費用は、よほど貧乏でない限り、囚人が払うことになっていた。

弁護士のため公正を期して言うが、自白せよという忠告は、被告にとっては実は最善の道だった。何から何まで自白して、心からの悔悛を宣言し、悔い改めた証として「共犯者」を残らず告発した者は、教会と和解できるからだ。もちろん和解した後は、誰の目にも分かる屈辱の印とし、サンベニートの着用を強制され、財産はまず間違いなく異端審問所に没収され、公的に辱めを受けたことで子孫の名誉は永遠に傷つけられたままになるが、処刑の恐怖だけは免れることができた

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P124

※一部改行しました

この時代に弁護士がいたというのも驚きですが、やはり案の定といった結末です。

異端審問所の過酷な牢獄

状況が何から何まで囚人に不利だったため、異端審問の牢獄で問題が持ち上がることも少なくなかった。実態は牢獄ごとに違っていて、場所によっては管理が緩く、囚人が日中に外出したり、刑期の一部を自宅軟禁に振り替えたりできた所もあるが、たいていは非常に過酷だった。一七七〇年代でさえ、ポルトガルとゴアでは自殺が深刻な問題となっており、両地域の異端審問服務規程では、牢獄で自殺した者の処置に数章が割かれている。

ブラジルで活躍した有名な宣教師でイエズス会士のアントニオ・ヴィエイラは、一七世紀半ばの異端審問所の監房の様子を、淡々とした調子で次のように記している。

「監房には、通常四、五人が入れられるが、ときにはそれ以上に増えることもある。(中略)各人には、八日分の水が入った水差し(八日を待たずになくなった場合は我慢しなくてはならない)と便器が与えられるほか、排泄物を入れておく容器も渡され、これも八日ごとに空にされる。(中略)監房はたいていがネズミだらけで、悪臭もひどく、囚人はここを生きて出られれば何よりだった」。

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P125

※一部改行しました

犯罪者の牢獄は古今東西過酷なものですが、やはり異端審問でもかなり厳しいものだったようです。

ある日突然そういう場所に閉じ込められるとしたらそのショックたるや凄まじいものになることでしょう。

衝撃!セルバンテスの驚異の風刺技術!ガレー船での漕役刑と『ドン・キホーテ』のつながり

異端審問の裁判記録を読むと分かることだが、囚人を恐怖させたのは火刑ではなく(そもそも火刑は、必ず行なわれるとは限らなくなっていった)、この制度の情け容赦ない非道ぶりだった。逮捕された者は、経済的・肉体的・精神的に破滅させられるだけでなく、その身に受ける屈辱の費用を払わせられた。

たとえばオックスフォード出身のウィリアム・コリンズは、一五七二年に囚人としてラバに乗せられメキシコシティ異端審問所に連れてこられたが、彼はこのラバを引いてきたラバ追い人の費用を負担しなくてはならなかった。ちなみにコリンズは、最終的にルター派として有罪になり、ガレー船での一〇年の漕役刑を科された。このほか、鞭打ち刑の執行費用を出すのは異端審問所ではなく、鞭打ち刑を受けた者が、自分をめった打ちにした執行人に金を払わなくてはならなかった。

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P126

※一部改行しました

この箇所を読んだ時、私はビリビリっとしたものを全身に感じました。

と言うのも、ガレー船での漕役刑というのはセルバンテスの『ドン・キホーテ』にも登場し、漕役囚たちとドン・キホーテのエピソードは私の中で非常に大きなインパクトを占めていたからです。

この『ドン・キホーテ』の話に入る前に改めて異端審問における漕役刑について見ていきましょう。

ガレー船の漕役刑は異端審問の刑罰としてよく用いられていたようです。

そして上の引用にもありますように「逮捕された者は、経済的・肉体的・精神的に破滅させられるだけでなく、その身に受ける屈辱の費用を払わせられた」という点が重要です。火刑に処されることは勿論恐怖ですが、生き残ってもこれまでの生活は破壊され破滅させられてしまうというところに人々の恐怖はありました。

しかもこれが実際に罪を犯したかどうかなど関係なく、ただ単にひがみや憎しみなどから密告されたり、ちょっとしたことで目をつけられただけでもこうした目に遭ってしまうのです。日常生活を送る上でこれほどの恐怖はなかなか存在しなかったことでしょう。

さて、『ドン・キホーテ』の話に戻ります。

『ドン・キホーテ』は騎士道本に憧れ正気を失ってしまったドン・キホーテが遍歴の騎士としてスペイン各地を冒険し、様々な珍事件を繰り広げていくという小説です。

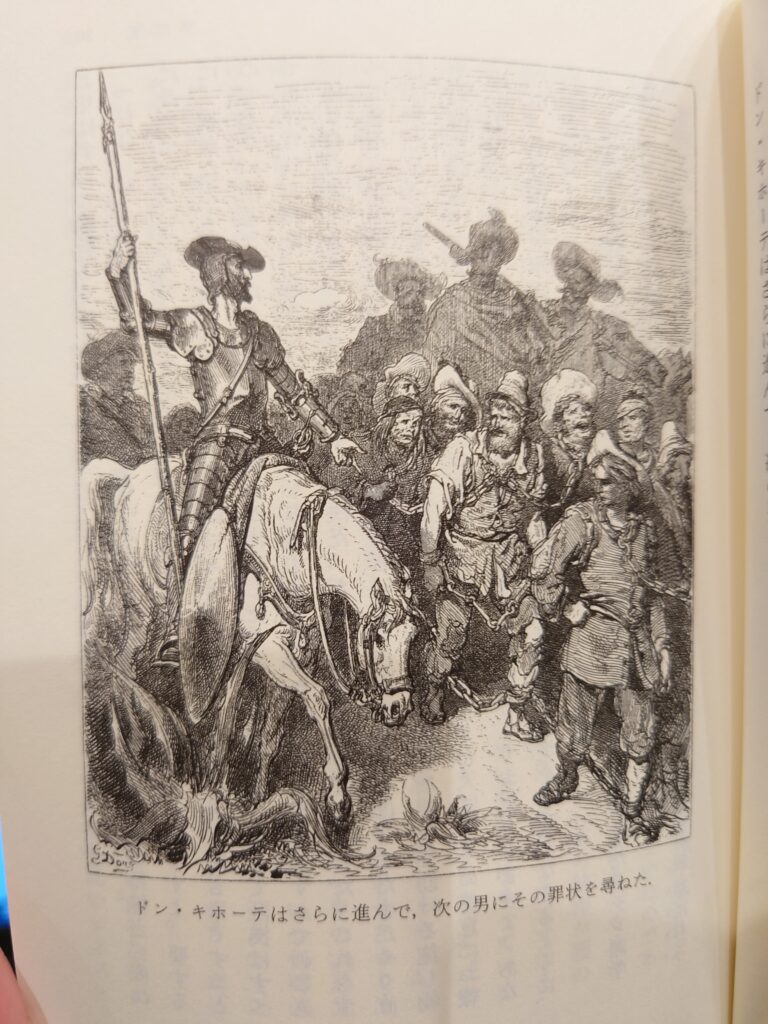

ざっくりとした流れは上の記事でもご紹介していますが、このガレー船での漕役刑の物語は『ドン・キホーテ(前編)』の第二巻の冒頭、「第二十二章 行きたくもない所へ無理やり連行されていく、多くの不幸な者たちにドン・キホーテが与えた自由について」という所に描かれています。

タイトルの名前からしてすでにセルバンテスの皮肉がたっぷりです。どうもこれは異端審問によって強制的に連行される人たちを暗に示しているのではないかと思われます。

この章ではドン・キホーテと従士サンチョが鎖に繋がれ連行されている一団と出会います。

そしてその一団を目にしたサンチョはドン・キホーテにこう話しかけます。

「あの鎖につながれているのは、王様に無理強いされて、ガレー船へ船漕ぎに行く連中だね。」

「なに、無理じいされた連中だと?」と、ドン・キホーテが訊いた。「王ともあろう者が、人民を力ずくで引き立てるなどということがあってよいものであろうか?」

「いや、そういうことじゃねえ」と、サンチョが答えた。「あの連中は自分がおかした罪の償いとして、ガレー船で力いっぱい王様に仕えるために、無理やり連れていかれる囚人だと言ったんですよ。」

「要するに」と、ドン・キホーテがひきとった、「事情はどうあろうとも、あの者たちは無理やり引かれていくのであって、決してみずからの意志でまいるのではないのだな。」

「そのとおりでございます」と、サンチョは言った。

「そういうことであれば」と、主人が続けた、「今こそ、抑圧と屈辱を取り除き、弱きを助けることを任務といたす拙者が力を発揮すべき時じゃ。」

「いいですかい、旦那様」と、サンチョがあわてて遮った、「国の法律っていうのは、そっくりそのまま王様みたいなもんだから、こうした連中にひどいことをしたり、恥をかかせたりするようなことはねえ、ただ、あの衆がしでかした罪を罰するだけだってことを忘れねえでくださいましよ。」

岩波書店、セルバンテス、牛島信明訳『ドン・キホーテ 前編 ㈡』P10-11

ドン・キホーテは彼らに近づき、なぜ連行されることになってしまったかひとりひとりに聞いていきます。

そこでわかったのは、ここにいるのはたしかに罪を犯した者であり、その中にはかなりの悪人も含まれているということでした。

普通ならここで彼らとお別れとなるのでしょうが狂気の騎士ドン・キホーテは一味違います。彼はこう述べます。

親愛なる兄弟たちよ。諸君が拙者にしてくれたこれまでの話からはっきりと分かったことは、諸君が、みずから犯した罪の報いとはいえ、決して好んで苦役に赴くのではなく、いやいやながら、おのれの意に反して引きたてられていくということでござる。

思うに、ある者は拷問に耐えるだけの気力を欠いていた、ある者は袖の下に使う金がなかった、またある者はコネがなかったということらしい。さらには裁判官の判断があやまっていたことが諸君の破滅の原因であり、諸君が身の証を立てられなかった原因なのかも知れぬ。

そして頭に浮かぶこれらのことすべてが拙者に、天帝が拙者をこの世におつかわしになったその目的を、まさにこの場で、諸君のために実行に移すようにと説き、うながし、追ってくる。

つまり天帝は拙者をして騎士道にこの身を捧げるようになしたもうたのだが、わしは騎士道の実践において、苦境にあって助けを必要としている者、強者にしいたげられている弱者を救うという誓いを立てたがゆえに、今こそ諸君のために力を発揮しなければあいならんのじゃ。

とはいえ拙者も、和をもってなしうることを暴力をもってするのが賢明な策でないことはよく承知いたしておるので、ここは護送のお役人方にお願いして、諸君の縛めを解き、諸君を自由の身にしていただこうと思う。

諸君よりもよい機縁でもって国王陛下に御奉仕する者には事欠かぬであろうし、それよりも何よりも、神と自然がもともと自由なものとしてお創りになった人間を奴隷にするというのは、いかにも酷いことに思われるからじゃ。

岩波書店、セルバンテス、牛島信明訳『ドン・キホーテ 前編 ㈡』P25-26

※一部改行しました

こうして護送の役人に彼らを解放するよう説得しに行くドン・キホーテですが、当然ながら断られます。当たり前ですよね。犯罪者を解放したらそれこそ大変なことになります。

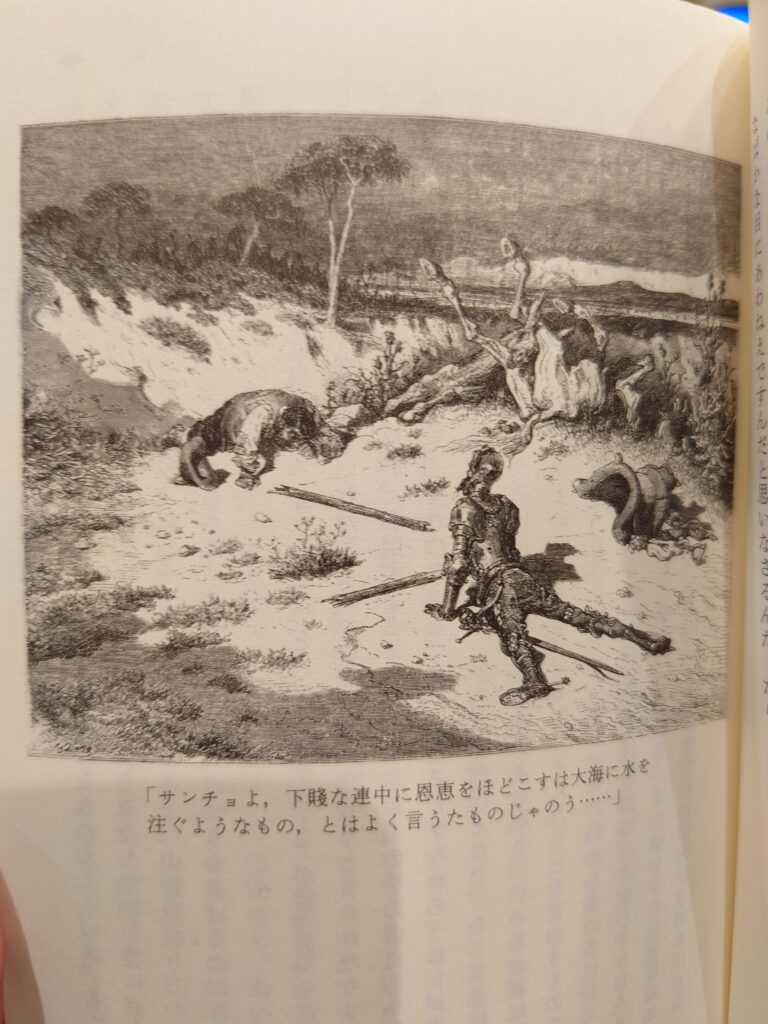

しかしドン・キホーテは引き下がりません。説得が無理とわかると、なんと彼は実力行使に出たのです。

不意を衝かれた護送人は地面に倒れてしまいます。そしてこれは好機と囚人たちも自分たちの鎖を引きちぎり、現場は大混乱になります。

やがて役人たちは逃げ出し、囚人たちは皆自由の身になったものの、その後ドン・キホーテとすったもんだのやりとりの末今度はドン・キホーテがぼこぼこにされてしまうのでありました。

せっかく解放した囚人たちにひどい仕打ちを受けるという散々な目にあったドン・キホーテでした。

私が初めてこの箇所を読んだ時は正直さっぱり意味がわかりませんでした。

ドン・キホーテの行動があまりに意味不明で理不尽なように思われたのです。こんなの、ただの大迷惑なおじさん以外の何者でもないじゃないかと。

犯罪者を解放してしまうなどというのは、物語の主人公としてあってはならないことではないかと思ってしまったのです。

その後私は参考書を読んだ後に何度も『ドン・キホーテ』を読み返しましたがやはりこの箇所についてはあまりピンとは来ていませんでした。

しかしトビー・グリーンの『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』の上の引用箇所を読んだ時、それこそ鳥肌が立つほどのショックを受けました。「これか!そういうことだったのか!」という瞬間です。

ここはセルバンテス得意の風刺と皮肉全開の箇所だったのです。異端審問で生活を破滅させられ、虐げられた弱きものたちが重荷を背負ってどこかへ連れていかれることを風刺していたのです。

だとしたらドン・キホーテの一見奇妙な行動がまったく違ったものとして見えてきます。冒頭のサンチョの言葉もとてつもない皮肉として読めてきますよね。

これには驚きました。セルバンテス、恐るべしです。

『ドン・キホーテ』という作品のあまりのすごさに改めて衝撃を受けました。こんな風刺や皮肉がそこら中に散りばめられているのです。しかも、それを知らなくとも面白い小説として読めてしまうのですから驚異と言うほかありません。ますます大好きな小説になりました。

異端審問という歴史を知ることで、文学の見え方も変わってくる。

これは非常に興味深いことでありました。ぜひ皆さんも『ドン・キホーテ』を手に取ってみてはいかがでしょうか。古典だから読みにくいとかそういうことはありません。ものすごく面白いのでとてもおすすめです。

『ドン・キホーテ』については以下の記事でもそのすごさをお話していますのでぜひこちらもご覧ください。

続く

次の記事はこちら

前の記事はこちら

「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む」記事一覧はこちら

関連記事