太宰治『人間失格』あらすじと感想~ドストエフスキーは罪と罰を対義語として書いたのか?太宰の最期問いに思う

今回ご紹介するのは1948年に太宰治によって発表された『人間失格』です。私が読んだのは新潮社、2017年第百六十三刷版です。

早速この本について見ていきましょう。

「恥の多い生涯を送って来ました」。そんな身もふたもない告白から男の手記は始まる。男は自分を偽り、ひとを欺き、取り返しようのない過ちを犯し、「失格」の判定を自らにくだす。でも、男が不在になると、彼を懐かしんで、ある女性は語るのだ。「とても素直で、よく気がきいて(中略)神様みたいないい子でした」と。ひとがひととして、ひとと生きる意味を問う、太宰治、捨て身の問題作。

Amazon商品紹介ページより

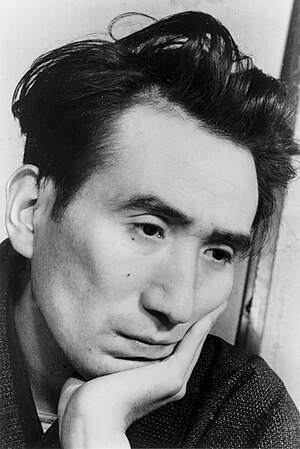

この作品はある意味、太宰治の遺書とも言える作品かもしれません。太宰はこの作品を書き終えた後、『グッド・バイ』の執筆途中に玉川上水に身を投げて自殺します。この『人間失格』には太宰が生涯抱き続けていた苦悩や破滅の人生が描かれています。上の本紹介の最後に述べられていたように、本作が私たち読者を揺さぶる問題作であるのは間違いないでしょう。

本作『人間失格』執筆について巻末では次のように解説されています。

『人間失格』が書かれたのは、作者の死の直前であるが、その構想は作者の内部に長い間、潜められていた。具体的には、昭和十一年、作者二十七歳の時の、精神病院への入院、はじめの妻初代が、ほかの男とあやまちを犯したことを知った体験が基になっている。パビナール(薬品)中毒にかかり、その注射代を得るために方々に借銭や不義理を重ねたり、また中毒症状から奇矯な行動が多くなったことを心配した、先輩、友人たちが、中毒をなおすため、強引に病院に入院させたのだが、このことは太宰に想像を絶する衝撃を与えたのだ。今まで自己の主観的真実、正義、倫理芸術のため行なって来た苦闘が、世間からは単なる狂人の言動として見られていたという衝撃、尊敬し信頼していた先輩、友人たちに対する不信、その上、入院期間中、その純粋さ故に愛していた妻が、つまらない男とあやまちを犯していた、太宰はもう何も信じることができなくなる。自分は人間の資格を剥脱された、もう人間でなくなったという思いを昭和十二年『HUMAN LOST』という乱れた文体の散文詩のような作品として発表する。『HUMAN LOST』は、彼の悲鳴であり、懸命のプロテストであり、そして後年の『人間失格』の原型なのだ。

新潮社、太宰治『人間失格』P172-173

太宰はその心の傷を、以来かた時も忘れることはできなかった。その心の傷を、文学、芸術として昇華させるためだけに生きて来た、つまり『人間失格』を書くために生きて来たとさえ、言うことができる。実際の太宰治の生活は、昭和十三年以来、人が変ったように健康になり、つつましい小市民生活を営み、戦争の悪気流の中で次々に芸術性豊かな作品を産み出して行く。けれど太宰の心の底には、それは『人間失格』を書くまでの仮面の姿だという意識がたえずあったに違いない。

そしてあの体験から十二年たった、昭和二十三年、肉体的、精神的な衰えから死期が迫ったことを知った太宰治は、一切の仮面をかなぐり捨てて、『人間失格』を書いた。『人間失格』の主人公が、「自分はことし、二十七になります……たいていの人から、四十以上に見られます」と最後に語っていることは、あの昭和十一年で自分の生涯は終ってしまった、あとは人間としては、生きていないのだという、太宰の痛切な意識をあらわしている。

新潮社、太宰治『人間失格』P175

この解説にありますように、太宰治は凄まじい人生を送っています。アルコールだけでなく、薬品にも溺れ、『人間失格』でも出てくるように女にも溺れていきます。まさに破滅そのものです。そして精神病棟に無理やり入れられたというのも壮絶です。自分は正気だと思っていたのに周りは自分を狂人扱い・・・。まさに、自分は普通の人間から見放された存在なのだという意識が『人間失格』へと繋がっていきます。

この作品そのものについての解説も見ていきましょう。

作者はまず主人公を、人間社会の異邦人として設定する。自分は世界の営みから疎外され、外界との生ける接触感がなく、自分だけが人と異なる内的な自閉世界に住み、エラン・ヴィタールつまり生きるためのエゴイズム、生活力が不足していて、人間が信じられず、人間に恐れを抱いているが、けれどどうにかして人間らしい人間になりたい、人を真に愛し、信じたい、自分を偽らず真実に生きたい、弱いけれど美しい人々の味方になりたい、けれどそのため女性にいつもかまわれる人間になったという主人公の性格、宿命を「第一の手記」「第二の手記」で描く。その主人公の規定は、やや性急であり、必ずしも読者を完全に納得させるにいたっていない。思うにこの時期、作者は精神的、肉体的にかなり衰弱疲労していて、自己のモチーフを充分に文学的に肉付けすることができなかったと考えられる。けれど太宰の愛読者なら、それまでの数多い作品によって、この主人公の生い立ちや宿命を、作者の意図を自然に補足することができる。

竹一という友人に道化の陰にかくした自分の本質を見抜かれた衝撃や、陰惨な自画像を描いてしまったくだりは、さすがに迫力がある。作者はこのような主人公を設定することにより、社会の既成の価値観や倫理を原質状態に還元させ、その本質をあらわにさせる。

「第三の手記」は、この主人公が、自己にあくまでも真実でありながら、人間に対し愛と信頼を求めようとし、そのために人間社会から葬られ、敗北して行く過程を描いている。その敗北の過程を、疎外された人間の目を通して、普通の人には見えない社会の偽りを、人間の隠された本質的な悪を浮き彫りにして行く。堀木やヒラメという生涯の敵である、善人の、世間人の皮を被った悪人の本質がはっきりと読者の目にも見えてくる。ケチ、偽善、エゴイズム、卑しさ、意識せざる暴力、それら俗世間の醜さが主人公の目を通して奇怪な陰画のように定着される。

新潮社、太宰治『人間失格』P176-177

※一部改行しました

ここで語られるように、主人公には基本的に悪意はないのです。むしろその深いところには優しさや愛情、正義を求める心があるのです。しかしそうした心の奥底とは裏腹にどんどん破滅へと導かれてゆく・・・。

こうしたやるせない世の理を太宰はこの作品で描いていきます。

前回の記事で紹介した『斜陽』のように、『人間失格』も読者に強烈な影響を与えることになりました。太宰の文章は読者ひとりひとりに「これこそ私だ!」と思わせる独特の魔力があります。主人公のナイーブなあり方に共感する若者が太宰文学に心酔することになりました。そんな彼らを指した「斜陽族」という言葉が生まれたほどです。

そんな感化力の強い太宰作品の中でもとりわけ魔術的な力が強い作品こそこの『人間失格』です。上の解説にありますように、ところどころ欠点はあるものの、太宰が自殺する直前の究極の心理状態がこの作品には込められています。12年越しの思いをぶつけたこの作品にはあまりに真に迫るものがあります。

そして私個人としてはやはりドストエフスキーと『人間失格』とのつながりがとても興味深かったです。

と言いますのも、この作品の後半ではまさにドストエフスキーに関する議論が挿入され、そこで『罪と罰』について語られていたからでありました。

そこでは主人公とその友人堀木がある「言葉遊び」を始めます。それは対義語の当てっこで、例えば黒のアント(対義語の略)は白。けれども白のアントは、赤。赤のアントは黒、のように一風変わった言語遊戯でした。その流れで罪と罰が出てくるのです。

「しかし、牢屋にいれられる事だけが罪じゃないんだ。罪のアントがわかれぱ、罪の実体もつかめるような気がするんだけど、……神、……救い、……愛、……光、……しかし、神にはサタンというアントがあるし、救いのアントは苦悩だろうし、愛には憎しみ、光には闇というアントがあり、善には悪、罪と祈り、罪と悔い、罪と告白、罪と、……鳴呼、みんなシノニム(※同義語)だ、罪の対話は何だ」

新潮社、太宰治『人間失格』P126

罪と罰。ドストイエフスキイ。ちらとそれが、頭脳の片隅をかすめて通り、はっと思いました。もしも、あのドスト氏が、罪と罰をシノニムと考えず、アントニムとして置き並べたものとしたら?罪と罰、絶対に相通ぜざるもの、氷炭相容れざるもの。罪と罰をアントとして考えたドストの青みどろ、腐った池、乱麻の奥底の、……ああ、わかりかけた、いや、まだ、……などと頭脳に走馬燈がくるくる廻っていた

新潮社、太宰治『人間失格』P127

ドストエフスキーの『罪と罰』は言わずと知れた名作ですが、この発想は私にはありませんでした。

罪と罰は対義語か否か。

対義語であるとすればそこにどういう意味があるのか。またその逆も然り。

う~む、これは一朝一夕で答えの出るものではありません。

ただ、ここで明確にドストエフスキーの『罪と罰』が太宰によって言及された以上、彼もこの作品を読んでいたことは明らかです。そしてそこから『罪と罰』そのものに思いを馳せてみると、人間失格の主人公とそっくりの飲んだくれの中年男マルメラードフの存在を想い浮かべずにはいられません。

マルメラードフは『罪と罰』の冒頭すぐに出てくる酔いどれ男です。居酒屋で主人公のラスコーリニコフに絡んだこの男はまさに人間失格というべきどうしようもない男です。妻と三人の子がいるにも関わらず、仕事もせずに朝から酒を飲み、妻の靴下まで酒代に換えてしまうほどでした。そんなダメな父のために娘は娼婦になって家計を支えていたほどです。そんな酔いどれ男があろうことか学生のラスコーリニコフに大説教をかますのです。

「どうしておれがあわれまれるのだ、言ってみい?そうとも!おれにはあわれまれるような理由はない!おれみたいな奴ははりつけにすりゃいいんだ、十字架にはりつけにすりゃいいのさ、あわれむなんてまっぴらだ!でもな、判事さん、十字架にかけるのはいい、かけなされ、そしてかけたうえで、あわれんでやるものだ!そしたらおれはすすんで十字架にかけてもらいに行くよ。それだって愉悦に飢えているからじゃない、悲しさと涙がほしいからだ!……おい、亭主、おまえが売ってくれたこの小びんが、おれを楽しませたと思うのかい?悲しみさ、悲しみをおれはびんの底に求めたんだ、悲しみと涙、そしてそれを味わい、それを見つけたんだ。おれたちをあわれんでくれるのは、万人をあわれみ、万物を理解してなさるお方、唯一人のお方、そのお方が裁き主なんだよ。裁きの日にそのお方があらわれて、こう聞きなさるだろう。《性悪な肺病の継母と、幼い他人の子供たちのために、わが身を売った娘はどこにいる?役にも立たぬ飲んだくれの父に、そのけだものにも劣る行為をもおそれずに、あわれみをかけてやった娘はどこにいる?》そしてこう言いなさるだろう。《ここへ来るがよい!わしはもう一度おまえを許した……一度おまえを許してやった……そしていまも、生前おまえはたくさんの人々に愛の心を捧げたから、おまえのたくさんの罪は許されるであろう……》こうしてわたしのソーニャは許される、許されるとも、わたしは知ってるんだよ、許されることを……それをわたしは、さっきあの娘のところへ行ったとき、心の中で感じたんだ!……みんなが裁かれ、そして許されるんだ。善人も悪人も、かしこい者もおとなしい者も……そしてひとわたり裁きがすんでから、はじめてわしらの番になるのさ。《おまえたちも出てくるがいい!飲んだくれも出て来い、弱虫も出て来い、恥知らずも出て来い!》そこでわしらはみな臆面もなく出て行って、ならぶ。すると裁き主が言う。《おまえたちは豚どもだ!けだものの相が顔に押されている、だが、おまえたちも来るがいい!》すると知者や賢者どもが申したてる。《主よ、どうしてこのような者どもを迎えるのです?》するとそのお方がおっしゃる。《知者どもよ、賢者どもよ、ようく聞くがいい、これらの者どもを迎えるのは、これらの誰一人として自分にその資格があると考えていないからじゃ……》そしてその御手をわしらのほうへさしのべる、わしらはひれ伏して……泣き出す……そしてすべてがわかるようになる!そこではじめて目がさめるのだ!……みんな目がさめる……カテリーナ・イワーノヴナも……やはり目がさめる……主よ、汝の王国の来たらんことを!」

新潮社、ドストエフスキー、工藤精一郎訳『罪と罰』上巻p40-42

ドストエフスキーらしいまだるっこしい語りでありますが、いかがでしょうか。何か太宰的な、人間失格的なものを感じる叫びではないでしょうか。

『斜陽』もそうでしたが、太宰の作品を読んでいると、自身の悪を全面的にさらけ出すという雰囲気が感じられます。そしてその悪丸ごとが人間であり、現世的な救いはなくとも、どこか超越的な許しといいますか、慰めのようなものを感じることになります。

そしてこのマルメラードフも自分のような酔いどれの悪人も主の前では等しく救われると語ります。彼が救われるのは、彼には罪の自覚があり、救われるに値しないことを知っているからだというエキセントリックな理論を展開します。

ただ、この自分が悪人であることを自覚することで救われるという論理は、私の所属する浄土真宗の教義で説かれる親鸞の悪人正機説とも大いに重なってきます。細かいところではその条件や内容も違うので全く同じものとしては語れないのですが、大学の講義や法話などでもこのマルメラードフが引き合いに出されることがあります。たしかに悪の自覚という面では引き合いに出しやすいのは間違いありませんが、安易に引用すると単なる開き直りとも取られかねないので危険だなという思いを私は抱いてきました。もし真宗の教義でドストエフスキーの思想との共通点を見るならば、私は『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官の章」を挙げたいと思います。詳しくはここではお話しできませんが興味のある方はぜひ以下の記事をご参照ください。

さて、話は戻りますが太宰は罪と罰を対義語か、それとも同義語かと問いかけます。

罪があるから罰を受けねばならないというシンプルな意味合いでしたら同義語に近いでしょう。対義語ではありません。

ですが罪を背負い、その罪が赦されるために罰を自ら望むとなった場合はどうでしょうか。これは現実的な意味合いではなく、より思想的、実存的な問題になってきます。そうなってくると罪と罰が地獄と天国という対義語のようにも思えてきます。

これは単純な問題ではないのでここでそう簡単に述べるのは控えますが、罪と罰をどう捉えるかは自身の悪をどう捉えるのかと直結しています。

『人間失格』も酒や薬物に溺れる破滅者の物語であります。実は『罪と罰』もその原案のタイトルは『酔いどれたち』というものでした。この破滅者マルメラードフの物語の構想が後の『罪と罰』へと結実していったのです。太宰の『人間失格』はまさに日本版の『罪と罰』とも言えるかもしれません。もちろん『罪と罰』そのままではありませんが、そのテーマのいくつかは相通ずるものがあるのではないかと思います。

さて、私は三島由紀夫を学ぶ過程で太宰治の作品をこれまで読んできました。当ブログでは『富嶽百景』、『駆込み訴え』、『走れメロス』、『斜陽』、『人間失格』と紹介してきましたが、私は『走れメロス』で理想に燃え走り始めた太宰が斜陽のごとく破滅へと傾き、最後には人間失格という言葉のまま命を絶つという悲しきドラマを見ているかのような気分になりました。

そして太宰の「甘ったれた」文学を嫌った三島由紀夫はと言いますと、彼も45歳で自殺を選んでいます。

『斜陽』の記事でこの二人の関係について詳しくお話ししましたが、二人とも中年に差し掛かったところで命を絶ってしまったというところに深いつながりを感じずにはいられません。対極的な二人であったにも関わらず、ともに行き着く最期が一緒だったというのは実に皮肉なものです。ですが三島が吐露していたように、太宰は三島の隠しておきたい暗部を実に巧みに描いていた人物でもあったわけです。そう考えると、この二人の最期の一致は避けられないものだったのかもしれません。

『人間失格』は様々な読み方ができる名作です。私は三島やドストエフスキーという観点から読んでしまいましたが、この作品は今なお多くの人を惹きつける名著中の名著です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「太宰治『人間失格』あらすじと感想~ドストエフスキーは罪と罰を対義語として書いたのか?太宰最期の問いに思う」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事