【パリ旅行記】(15)なぜラスコーリニコフはラスティニャックにならなかったのだろうか~パリ滞在を終えてドストエフスキーに思う~

一週間ほど滞在したパリでの日程もいよいよ終わりを迎える。

『秋に記す夏の印象』ということでドストエフスキーに倣って私の印象を述べていこうという趣向であったが、なかなかドストエフスキー本人についてのことはここまで多くは語れなかった。

ドストエフスキー自身もパリの名所や芸術などについてはほとんど語らなかったが、パリ篇の最後はやはり彼について思ったことを書いていきたいと思う。

華の都パリ。世界の首都パリ。バルザックのパリ。

圧倒的な繁栄と物欲の世界。華やかな社交界と資本家の勃興、成り上がりの世界。

オシャレでエレガントなパリの雰囲気を、私もこの短い滞在の中で多少ながら感じることができた。

キラキラ輝くブティック街を優雅に闊歩するパリジャンパリジェンヌ。

そんな彼らを眺めていた時にふと私は思った。

「なぜラスコーリニコフはラスティニャックにならなかったのだろうか」と。

ラスコーリニコフは言わずと知れた『罪と罰』の主人公だ。彼は成功を目指して地方から出てきた貧乏学生で、そのどん詰まりの状況を打破するために彼は意地悪な金貸し老婆を殺し、金を得ようとした。

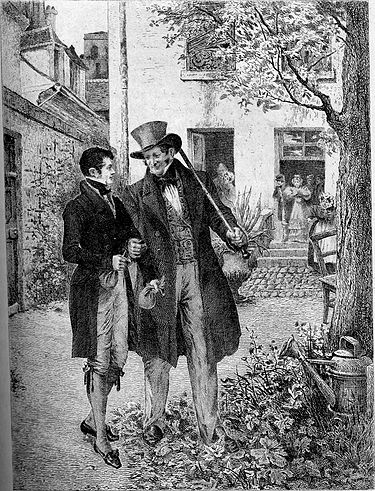

それに対しラスティニャックは『ゴリオ爺さん』の主人公で、彼も弁護士になるために華の都パリに上京してきた青年だった。そしてラスコーリニコフと同じように、地道に勉強してもどん詰まりであることを感じていた。

もっと手っ取り早く成功するにはどうしたらいいのか。そういう考えがやがて彼の頭を占めるようになる。

ここからはフランス文学者鹿島茂氏の『フランス文学は役に立つ!』の言葉を引用したい。

ラスティニャックは、社交界の有力夫人の後ろ盾がありさえすれば無一文の青年でも政界で出世できるという王政復古期特有の風潮に目をつけ、親戚のボーセアン子爵夫人のコネを頼りに社交界に入り込もうとしますが、しかし、ラスティニャックには見栄を張ろうにも軍資金がありません。そのため、泥で汚れた靴をレストー伯爵夫人の召使に馬鹿にされ屈辱を味わいます。

こうした欲望の水準が急上昇した時代に欲に駆られる人をうまく利用してやろうと待ち構えていたのが脱獄徒刑囚ヴォートランです。ヴォートランはラスティニャックが「いきなり」出世したい欲望に身を焦がしているのを見ると、巧みに言いよって、自分の仲間に引き入れようとします。そのときヴォートランがラスティニャックを説得するために使った論法は要約すればショート・カット人生の勧めですが、このショート・カット人生を狙う若者の大量出現こそが大革命の最大の産物なのです。

「もし、君がてっとりばやく出世したいんなら、すでに金持ちか、少なくともそう見えなくちゃいけない。金持ちになるんだったら、このパリじゃ、一か八かの大バクチを打ってみるに限る、さもなきゃ、せこい暮らしで一生終わりだ。はい、ご苦労さん」

ラスティニャックはこのヴォートランの誘惑に負けそうになり「ぼくに、何をしろというんです?」と尋ねるところまでいきますが、偶然が作用して、間一髪のところでヴォートランの魔手から逃れます。(中略)

大革命で既成の社会システムが崩壊し、「金がすべて」となった世の中で、自分だけしか恃むもののない青年が、悪魔に魂を売り渡すことなく、社会と闘うにはどうしたらいいかという近代的テーマをとりあげた記念碑的作品。ラスティニャックは「やりたいことをやり、いきなり有名になって大金持ちになりたいが、面倒くさい努力は嫌いだ」という現代的青年のプロトタイプで、以後、フロべールも、モーパッサンも、ゾラも、自分なりのラスティニャックを造形しようと腐心することとなります。

NHK出版、鹿島茂『フランス文学は役に立つ』P71-73

ラスティニャックは手っ取り早く出世しようとした。しかしそれは人を騙し裏切る権謀術数の世界に入ることを意味する。そしてそれは恋すらも利用してのし上がろうというものだった。

ヴォートランの言葉はまさしく悪魔的だ。ここではこれ以上は紹介できないが、「善とは何か悪とは何か、この世の現実とは何か」とものすごい迫力で彼に迫る。「美徳なんて捨ててしまえ。人間を軽蔑しろ。法律の抜け穴を探せ。どうせ君はこれから人を騙し、罪を犯す。せいぜい血を流すか流さないかの違いだろう。それだって立派な殺人さ」とたたみかける。

そしてそれに必死に抗おうとするラスティニャック。

この悪を為すべきか為さないべきかという葛藤がこの『ゴリオ爺さん』では描かれている。

しかしラスティニャックはこの悪のカリスマヴォートランの誘惑をはねのけ、「まっとうな道」で社交界をのし上がっていく。(何がまっとうかはぜひこの作品を読んで頂きたい)

つまり、ラスティニャックは法に触れることをしなかった。そして社交界と言う華やかな世界で成り上がりを目指した。

だが『罪と罰』のラスコーリニコフはどうだろう。彼はラスティニャックのような道を選んだのだろうか。いやいや、彼にはそんな華やかな世界は到底考えることすらなかった。墓穴のようなみすぼらしい部屋で彼はずっと考えに考え続け、そして最後には金貸し老婆の殺害を決意する。

どうしてラスコーリニコフはそんな犯罪を犯さなければならなかったのか。なぜ逮捕される危険をわざわざ犯したのか。

なぜラスティニャックのように成り上がろうということを思いつかなかったのだろうか。

このことこそまさにドストエフスキーがパリ的な人間ではなく、ロシア人だったということを示しているのではないだろうか。

パリに来て華やかな世界を実際に目にしたことでふと私はそのことを感じてしまった。ラスコーリニコフがラスティニャックにならなかったということ。ここにドストエフスキー的なもの、ロシア的なものがあるのではないか、そんなことを思ったのだ。時代背景や社会システム、思想、文化の違いがこういう所に現われるのだなと改めて興味深く感じられたパリ滞在だった。

ドストエフスキーは若い頃バルザックを愛読していた。そしてそのバルザックの描いたパリをドストエフスキーも実際に見たのである。そしてその3年後に書かれたのが『罪と罰』なのだ。彼のパリ滞在がその作品に影響を与えていないはずがない。

ドストエフスキーはもしかしたら「サンクトペテルブルクのラスティニャック」を書こうとしたのかもしれない。「もしラスティニャックがペテルブルクの青年だったら・・・」そんなことを考えながらラスコーリニコフを描いていったのかもしれない。

もちろん、『罪と罰』は他にも様々なテーマを題材に生み出されている。ナポレオン思想然り、プーシキンの『スペードの女王』のゲルマンしかり、それこそどれかひとつで単純化することなど不可能だ。

だが、実際に私がパリに来て一番感じたのは、この「ラスコーリニコフはなぜラスティニャックにならなかったのか」という問題だったのである。

そして最後にもうひとつ、実はドストエフスキーはパリの拝金主義には批判的ではあったものの、彼にとってもやはり刺激的な街だったようで、「金輪際もう来ない!」とはどうもならなかったようである。

1867年にアンナ夫人と西欧旅行をした際も、お金がないからパリに行くことができなかったということが記録には残されている。また、1870年代にもドストエフスキーはドイツの保養地バード・エムスからパリを経由してロシアに帰ろうとしていたのだが、その時もお金が足りないために断念している。

やはりドストエフスキーにとってもパリは何かしらインスピレーションを刺激するものがあったのだろう。

批判はするけれども、やはり魅力的な街なのだ。

これは私も実に同感である。

私も全面的にパリが好きかと言われたらそうではない。理由はあえて書かないけれども、やはりそうなのだ。

でも、また来たくなる何かがある。物申したくなる気持ちはあるのだけれども、やはり惹きつけられてしまう魅力があるのだ。そういう吸引力がある不思議な街だと思う。

文豪、芸術家ドストエフスキーにとっても、この華の街、芸術の都パリは良くも悪くも無視できない気になる存在だったのだろう。

そういうことも感じた私のパリ滞在であった。

次の記事からはジョージアへの経由地であるベルギー、オランダについてお話ししていく。

続く

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事