目次

ドストエフスキー最後の大作『カラマーゾフの兄弟』概要とあらすじ

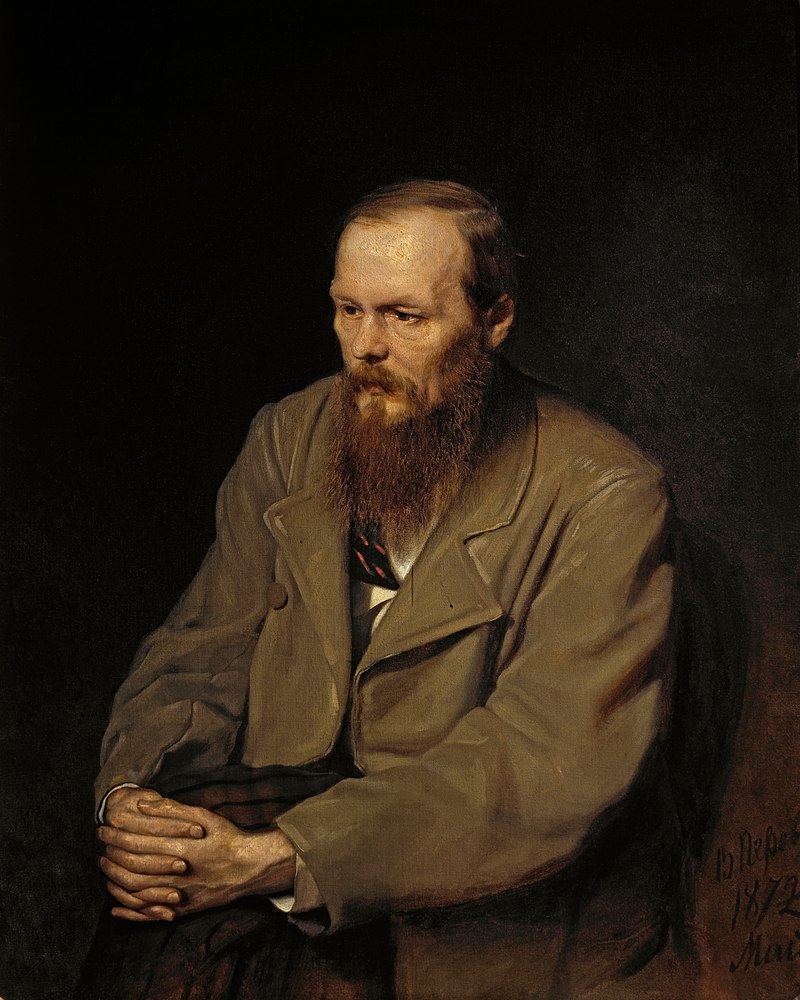

『カラマーゾフの兄弟』は1879年から1880年に連載されたドストエフスキー最後の長編小説です。

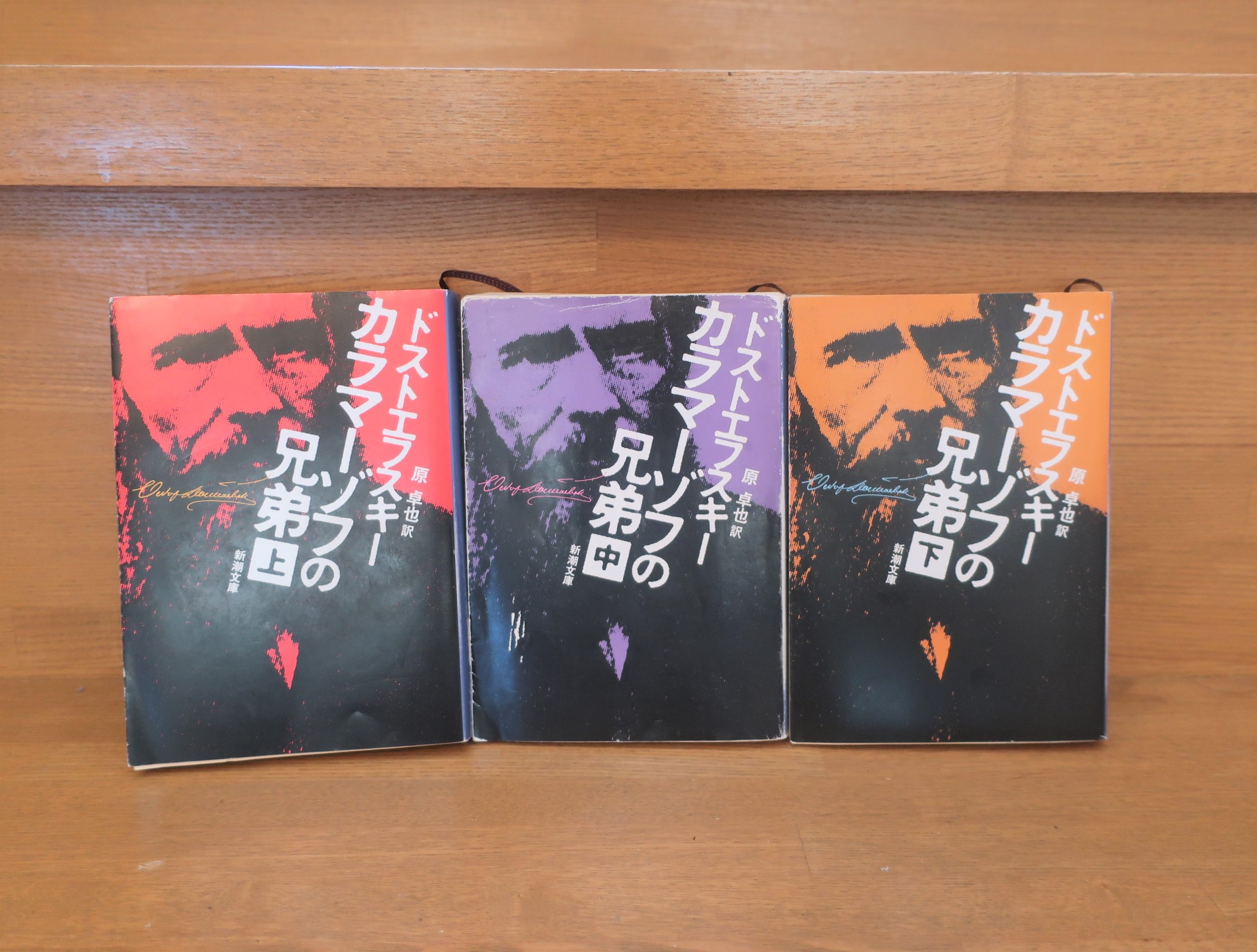

私が読んだのは新潮社出版の原卓也訳の『カラマーゾフの兄弟』です。この作品も様々な版が出ていますが、読みやすさなど様々な面から新潮社版を強くおすすめします。

早速この本について見ていきましょう。

Amazon商品紹介ページより

冒頭「作者の言葉」で「続けて現代編を描く」と宣言していた著者の、

すなわち未完にして最後の作品。

言うまでもなく、時代を越えて各界絶賛の累計170万部。

最近では「東大教師が新入生にすすめる本、第1位!」にも。

物欲の権化のような父フョードル・カラマーゾフの血を、それぞれ相異なりながらも色濃く引いた三人の兄弟。放蕩無頼な情熱漢ドミートリイ、冷徹な知性人イワン、敬虔な修道者で物語の主人公であるアリョーシャ。そして、フョードルの私生児と噂されるスメルジャコフ。これらの人物の交錯が作り出す愛憎の地獄図絵の中に、神と人間という根本問題を据え置いた世界文学屈指の名作。

『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキーの晩年に書かれた生涯最後の作品です。

上のあらすじにもありますように、ドストエフスキーは生涯変わらず抱き続けてきた「神と人間」という根本問題を描き、この作品は彼の世界観を集大成したものとなっています。

この作品の最大の山場は上巻の終盤に現れる「大審問官の章」です。一度読んだら絶対に忘れることができないほどの衝撃があります。

「大審問官の章」については以前に下の記事で紹介しましたのでこちらをご参照ください。

『カラマーゾフの兄弟』の最大の山場はたしかに「大審問官の章」です。

しかし、『カラマーゾフの兄弟』はそれだけでは終わりません。

その後も怒涛のように展開は動き、息もつかせぬほどの圧倒的な迫力で読む者を惹き付けます。

主人公のアリョーシャが尊敬するゾシマ長老の生涯や、その死をめぐるエピソードは「大審問官の章」と並ぶ名場面であると私は感じています。

尊敬すべきゾシマ長老を妬む人間たちの非道な行動。そして民衆のあまりに恩知らずで醜い振る舞いは、ゾシマ長老を愛する人間としては手が震えるほどです。

もちろん、主人公のアリョーシャはその全てを目の当たりにし、絶望の底に叩き落とされます。

それは善良で敬虔なアリョーシャでさえ、道を捨てそうになるほどのショックでした。

しかし苦しみの末、アリョーシャはそこから立ち上がります。ゾシマ長老が彼に新たな道を示すのです。このシーンはこの作品で最も感動的で心が震えるシーンのひとつです。

ドストエフスキーの作品は暗くて重いというイメージが強いかもしれませんが、『カラマーゾフの兄弟』にはこうした救いがいくつもあります。

たしかに「大審問官の章」やゾシマ長老の死のように重いシーンもありますが、この作品にはそれを凌駕する光も描かれています。

『カラマーゾフの兄弟』はただただ暗くて重い物語ではありません。こうした光があるからこそ、よりこの作品に引き込まれていくことになるのです。

感想

『カラマーゾフの兄弟』は文庫で上中下の三巻構成で、およそ1900ページという大作です。

「しかもドストエフスキーということなら難しくて読みにくいんでしょ?」

そう思ってしまう方も多いかもしれません。

難しくて重くてさらに1900ページ以上の大作・・・

正直これでは手が伸びないのも仕方がないですよね。よっぽどの覚悟がないと読む気にはなりません。仕事で疲れている時ならなおさらです。

ですが、概要とあらすじにも書きましたが、この作品はただ暗くて重いわけではありません。

しかも「難しい」というイメージがかなり先行していますが、実際に読んでみるとそこまで難しい表現は出てきません。言葉自体は読みやすいとすら言えるかもしれません。

たしかに、上巻の前半は忍耐が必要になります。正直に申しまして、前半はプロローグといいますか、中盤からの盛り上がりのための前準備のような内容です。

もしかしたら、ここで挫折してしまう人が大半なのかもしれません。

ですがここを辛抱すると上巻の後半から一気にエンジンがかかってきます。

ここまで辛抱強く読んできた方なら、これまで溜めていたエネルギーが爆発するがごとく一気にドストエフスキーの筆の勢いに呑み込まれていくことになるでしょう。

中巻下巻に入ってもその勢いは止まることはありません。きっと抜け出せなくなるほど没頭すること請け合いです。それほどすごいです。この作品は。

上巻の前半部分さえ突破すれば後はもう怒涛のごとしです。

決してこの作品は難しいのではありません。難しいのではなく、深いのです。

『カラマーゾフの兄弟』が発表されてから120年の月日が経ってもなお変わらずに多くの人から愛され続けているのはそれなりの理由があるのです。

この物語そのものが持つ魅力があるからこそ、読者に訴えかける何かがあるからこそ、こうして読み継がれているのだと思います。

読めばわかります。言葉が難しいとか、言っている意味がわからないような文章は出てきません。

たしかに「大審問官の章」のあたりではキリスト教の知識がなければわかりにくいところもありますが、全体としてはそこまでの専門知識は必要とされていません。

物語自体が抜群に面白いのですらすら読んでいくことができます。

そして読んでいく中で興味を持ったり、もっと知りたいなと思うところがあれば参考書を読めばいいのではないかなと思います。

ドストエフスキー作品そのものにおいては、読みにくいとか難しいということは実はそれほど大きな問題ではありません。

問題はその文章から考えさせられることにあるのです。

『カラマーゾフの兄弟』は私たちに問いを投げかけます。

私の場合は「大審問官の章」から受けた「宗教とは何か」という問いでした。

ドストエフスキーからどんな問いを投げかけられるかはそれこそ人それぞれだと思います。

その問いはそう簡単に解けるようなものではありません。考え続けなければならない問題です。

そういう問題を投げかけてくるという意味で、この作品は「難しいのではなく、深い」のです。

『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキー作品の中でも私が最も好きな、そして思い入れのある作品です。

長編小説ということでなかなか手に取りにくい作品ではありますが、心の底からおすすめしたい作品です。

以上、「『カラマーゾフの兄弟』あらすじ解説―ドストエフスキーの最高傑作!人は何を糧にして生きるのか!神とは?人生とは?」でした。

追記 カラマーゾフをもっと知りたい方におすすめの記事!

この記事では実際に『カラマーゾフの兄弟』が書かれた背景とはどのようなものだったのかをお話していきます。

「難しい」「読みにくい」と言われることの多いこの作品ですが、なぜそのように感じてしまうのか、その理由にも迫っていきます。

この作品の背景を知ると、『カラマーゾフの兄弟』がまた違って見えてきます。カラマーゾフは面白い!!ぜひおすすめしたい記事です!

追記2 『カラマーゾフの兄弟』と最愛の子アリョーシャの死のつながり

『カラマーゾフの兄弟』には子を愛する父親としてのドストエフスキーの姿が垣間見えます。

なぜこのことをあえてお話しするかと言いますと、ドストエフスキーはこの作品の執筆中、最愛の息子アリョーシャを亡くしています。てんかんの発作による急死でした。

この突然の死がドストエフスキーに与えた影響は甚大でした。

皆さんもお気づきかと思いますがこの作品の主人公の名前もアリョーシャです。

ドストエフスキーはこの愛する子を想いながらもこの作品を執筆していたのでした。このことについて以下の記事でより詳しくお話ししていますのでぜひご参照頂けましたら幸いです。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事