太宰治『斜陽』あらすじと感想~破滅の美学。斜陽族を生んだ名作。三島由紀夫の太宰嫌いを決定づけた作品

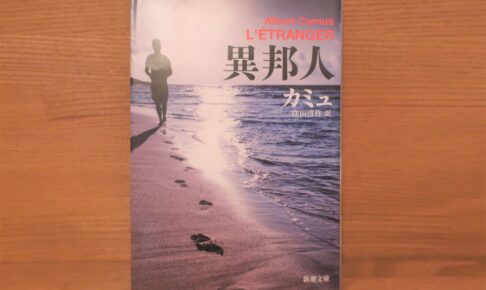

今回ご紹介するのは1947年に太宰治によって発表された『斜陽』です。私が読んだのは新潮社令和5年第百四十三刷版です。

早速この本について見ていきましょう。

直治が南方から帰って来て、私たちの本当の地獄がはじまった。

〝斜陽族〞という言葉を生んだ名作。没落貴族の家庭を舞台に麻薬中毒で自滅していく直治など四人の人物による滅びの交響楽が静かに始まる。

破滅への衝動を持ちながらも“恋と革命のため”生きようとするかず子、麻薬中毒で破滅してゆく直治、最後の貴婦人である母、戦後に生きる己れ自身を戯画化した流行作家上原。没落貴族の家庭を舞台に、真の革命のためにはもっと美しい滅亡が必要なのだという悲壮な心情を、四人四様の滅びの姿のうちに描く。昭和22年に発表され、“斜陽族”という言葉を生んだ太宰文学の代表作。

Amazon商品紹介ページより

本作『斜陽』は太宰治の代表作であり、彼の作品に心酔する若者を指した「斜陽族」という言葉が生まれるほどの社会現象ともなりました。

この作品の背景について巻末では次のように解説されています。

太宰治は敗戦によっても毫も変らない人間のエゴイズム、けちくささ、古さに絶望する。そして自分の中にある古さ、けちくささ、エゴイズムをえぐり出し、徹底的に批判、否定することによって、世の中の古さ、けちくささ、悪、偽善を撃とうと決意する。すべての既成道徳をひっくり返し、「家庭の幸福は諸悪の基」「子供よりも親が大事」「義のため遊ぶ」など道徳的価値を転換させるすさまじいたたかいを開始する。それはぼくたちの中にある卑怯さ、醜さに鋭くつきささる。真の革命のためには、もっともっと美しい滅亡が必要なのだと、古き美しさの挽歌であり、恋と革命とに生き新しい人間の出発を模索した長編『斜陽』を書く。『斜陽』は太宰文学の集大成と言える。麻薬中毒で破滅して行く直治に太宰は『晩年』の頃の自己を託する。最後の貴族である母は『右大臣実朝』などにあらわれた中期の太宰の理想像であり、蝮を腹に持ちながら〝恋と革命のため〟生きようとするかず子は苦しい戦争期を生抜いた太宰の生き方が投影されている。そして流行作家上原は、戦後の太宰のカリカチュア。『斜陽』はその四人四様の滅びの姿の交響楽であり、日本には珍しい本格的ロマンであり、その底にひと筋の祈りが秘められていて、読者の魂を撃ち、芸術性に陶酔させる。この作品により太宰治は一躍流行作家になったが、戦後の人間や社会に対する太宰の絶望はいよいよ深くなり、死を賭して自己の内部をえぐり、現代人の精神の苦悩を、真実を探究、告白する『人間失格』を書く。

新潮社、太宰治『斜陽』P226-227

この作品は太宰治の集大成と言える作品で、4人の主要人物それぞれに大きな思いが託され語られていきます。

「『斜陽』は戦争前に裕福だった人々の戦後の没落を描いたものだが、美しく滅びる姿への感動がそこはかとなく伝わってくる」と『文豪ナビ 太宰治』に書かれているように、本作は太宰治らしい破滅の文学です。

また、本書巻末の解説でもロシアの文豪チェーホフの『桜の園』とも関係が深いことが指摘されていましたが、まさにその通り。特に主要人物の一人かず子とその母をめぐる物語はまさに没落貴族の悲哀がこもっています。

ただ、私にとってこの小説は太宰の代表作ということやチェーホフとの関係よりも、三島由紀夫との因縁という点から非常に興味深く読むことになりました。

私はこれまで当ブログで三島由紀夫作品を紹介してきました。なぜ私が三島文学を読むようになったかは『金閣寺』の記事でお話ししていますのでここでは述べませんが、私には三島という存在をもっと知りたいという思いが強くあります。そして、ある人を知りたいならばその反対の人のことも知らねばならないというのが私の勉強スタンスであります。ドストエフスキーを知りたいならトルストイやツルゲーネフも読むべしというのと同じですね。

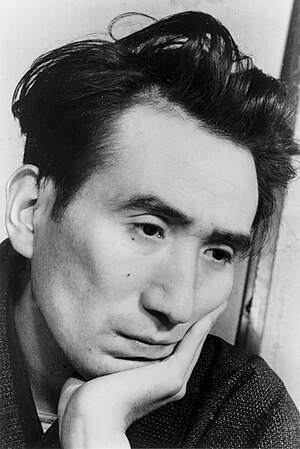

そして三島由紀夫と反対の作家は誰かと言いますと、何を隠そう、太宰治なのであります。

その根拠は三島自身が「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」と公言しているところにあります。

この三島由紀夫と太宰治の因縁については三島由紀夫著『太陽と鉄 私の遍歴時代』という本に詳しくありましたのでここで引用します。かなり長くなりますが三島と太宰の関係性を考える上で非常に興味深いお話ですのでじっくり読んでいきます。以下は『斜陽』が出たばかりの1947年頃を振り返った三島の回想です。この時の三島は22歳、太宰は38歳、自殺の1年前でした。

太宰治氏は昭和二十一年、すなわち終戦のあくる年の十一月に上京し、さまざまの名短篇を発表したのち、二十二年の夏から「新潮」に「斜陽」を連載しはじめた。

私は以前に、古本屋で「虚構の彷徨」を求め、その三部作や「ダス・ゲマイネ」などを読んでいたが、太宰氏のものを読みはじめるには、私にとって最悪の選択であったかもしれない。それらの自己戯画化は、生来私のもっともきらいなものであったし、作品の裏にちらつく文壇意識や笈を負って上京した少年の田舎くさい野心のごときものは、私にとって最もやりきれないものであった。

もちろん私は氏の稀有の才能は認めるが、最初からこれほど私に生理的反発を感じさせた作家もめずらしいのは、あるいは愛憎の法則によって、氏は私のもっとも隠したがっていた部分を故意に露出する型の作家であったためかもしれない。従って、多くの文学青年が氏の文学の中に、自分の肖像画を発見して喜ぶ同じ地点で、私はあわてて顔をそむけたのかもしれないのである。しかし今にいたるまで、私には、都会育ちの人間の依怙地な偏見があって、「笈を負って上京した少年の田舎くさい野心」を思わせるものに少しでも出会うと、鼻をつままずにはいられないのである。これはその後に現われた幾多の、一見都会派らしきハイカラな新進作家の中にも、私がいちはやくかぎつけて閉口した臭気である。

さて、私の周囲の青年たちの間における太宰熱はいよいよ高まり「斜陽」の発表当時にいたって、絶頂に達した感があった。そこでますます私は依怙地になって、太宰ぎらいを標榜するようになってしまった。

「斜陽」が発表されたときの、世間一般の、また、文壇の興奮は非常なもので、当時はテレビもなく、娯楽一般も乏しい時代であったから、文学的事件に世間の耳目が集中したのであろう。今日ではこのような世間全部の文学的熱狂というようなものは、とても考えられない。読者も当時に比べると、おそろしくクールになったものである。

私も早速目をとおしたが、第一章でつまずいてしまった。作中の貴族とはもちろん作者の寓意で、リアルな貴族でなくてもよいわけであるが、小説である以上、そこには多少の「まことらしさ」は必要なわけで、言葉づかいといい、生活習慣といい、私の見聞していた戦前の旧華族階級とこれほどちがった描写を見せられては、それだけでイヤ気がさしてしまった。貴族の娘が、台所を「お勝手」などという。「お母さまのお食事のいただき方」などという。これは当然「お母さまの食事の召上り方」でなければならぬ。その母親自身が、何でも敬語さえつければいいと思って、自分にも敬語をつけ、

「かず子や、お母さまがいま何をなさっているか、あててごらん」

などという。それがしかも、庭で立ち小便をしているのである!ーそんなこんなで、私の太宰文学批判があんまりうるさくなってきたので、友人たちは、私を太宰氏に会わせるのに興味を抱いたらしかった。矢代氏やその友人たちは、すでに太宰氏のところへたびたび出入りしていて、私をつれて行くのは造作もなかった。

中央公論新社、三島由紀夫『太陽と鉄・私の遍歴時代』P135-137

この中で語られた、「もちろん私は氏の稀有の才能は認めるが、最初からこれほど私に生理的反発を感じさせた作家もめずらしいのは、あるいは愛憎の法則によって、氏は私のもっとも隠したがっていた部分を故意に露出する型の作家であったためかもしれない。従って、多くの文学青年が氏の文学の中に、自分の肖像画を発見して喜ぶ同じ地点で、私はあわてて顔をそむけたのかもしれないのである。」という三島の言葉はあまりに重要です。三島は自信の最も深いところで太宰と共通するものを持っていたことを感じていたのでありました。しかし、三島が他の文学青年と違うのは、普通は太宰の作品に自分への慰めを感じるのに対し、三島はそこに強い反発を感じたという点だったのでした。このことは三島の文学や思想を考える上でも大きな鍵であるように私は感じます。

そしていよいよ若き三島は太宰と対面することになります。

太宰氏を訪ねた季節の記憶も、今は定かではないけれど、「斜陽」の連載がおわったころといえば、秋ではなかったかと思われる。連れて行ってくれた友人はというと、矢代静一氏と、その文学仲間でのちに夭折した原田氏ではなかったかと思うが、それもはっきりしない。

私は多分、絣の着物に袴というような恰好で、ふだん和服など着たことのない私がそんな恰好をしたのは、十分太宰氏を意識してのことであり、大袈裟にいえぱ、懐ろに匕刀をのんで出かけるテロリスト的心境であった。

場所はうなぎ屋のようなところの二階らしく、暗い階段を昇って唐紙をあけると、十ニ畳ほどの座敷に、暗い電灯の下に大ぜいの人が居並んでいた。

あるいはかなり明るい電灯であったかもしれないのだが、私の記憶の中で、戦後のある時代の「絶望讃美」の空気を思い浮かべると、それはどうしても、多少ささくれ立った畳であり、暗い電灯でなければならないのだ。

上座には太宰氏と亀井勝一郎氏が並んですわり、青年たちは、そのまわりから部屋の四周に居流れていた。私は友人の紹介で挨拶をし、すぐ太宰氏の前の席へ請ぜられ盃をもらった。場内の空気は、私には、何かきわめて甘い雰囲気、信じあった司祭と信徒のような、氏の一言一言にみんなが感動し、ひそひそとその感動をわかち合い、またすぐ次の啓示を待つという雰囲気のように感じられた。これには私の悪い先入主もあったろうけれど、ひどく甘ったれた空気が漂っていたことも確かだと思う。一口に「甘ったれた」と言っても、現在の若い者の甘ったれ方とはまたちがい、あの時代特有の、いかにもパセティックな一方、自分たちが時代病を代表しているという自負に充ちた、ほの暗く、抒情的な、……つまり、あまりにも「太宰的な」それであった。

私は来る道々、どうしてもそれだけはロに出して言おうと心に決めていた一言を、いつ言ってしまおうかと隙を窺っていた。それを言わなければ、自分がここへ来た意昧もなく、自分の文学上の生き方も、これを限りに見失われるにちがいない。

しかし恥ずかしいことに、それを私は、かなり不得要領な、ニヤニヤしながらのロ調で、言ったように思う。すなわち、私は自分のすぐ目の前にいる実物の太宰氏へこう言った。

「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」

その瞬間、氏はふっと私の顔を見つめ、軽く身を引き、虚をつかれたような表情をした。しかしたちまち体を崩すと、半ば亀井氏のほうへ向いて、だれへ言うともなく、「そんなことを言ったって、こうして来てるんだから、やっぱり好きなんだよな。なあ、やっぱり好きなんだ」

—これで、私の太宰氏に関する記憶は急に途切れる。気まずくなって、そのまま勿々に辞去したせいもあるが、太宰氏の顔は、あの戦後の闇の奥から、急に私の目前に近づいて、またたちまち、闇の中へしりぞいてゆく。その打ちひしがれたような顔、そのキリスト気取りの顔、あらゆる意味で「典型的」であったその顔は、ふたたび、二度と私の前にあらわれずに消えてゆく。

私もそのころの太宰氏と同年配になった今、決して私自身の青年の客気を悔いはせぬが、そのとき、氏が初対面の青年から、「あなたの文学はきらいです」と面と向かって言われた心持ちは察しがつく。私自身も何度かそういう目に会うようになったからである。

思いがけない場所で、思いがけない時に、一人の未知の青年が近づいてきて、ロは微笑に歪め、顔は緊張のために蒼ざめ自分の誠実さの証明の機会をのがさぬために、突如として「あなたの文学はきらいです。大きらいです」と言うのに会うことがある。こういう文学上の刺客に会うのは文学者の宿命のようなものだ。もちろん私はこんな青年を愛さない。こんな青臭さの全部をゆるさない。私は大人っぽく笑ってすりぬけるか、きこえないふりをするだろう。

ただ、私と太宰氏のちがいは、ひいては二人の文学のちがいは、私は金輪際、「こうして来てるんだから、好きなんだ」などとは言わないだろうことである。

中央公論新社、三島由紀夫『太陽と鉄・私の遍歴時代』P138-141

これが「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」の出どころとなったエピソードです。

目の前の大人物に対してそう言ってのける若き三島の反骨心が見て取れる一幕ですよね。

それにしても、当時流行語ともなった斜陽族の若者たちの雰囲気を「場内の空気は、私には、何かきわめて甘い雰囲気、信じあった司祭と信徒のような、氏の一言一言にみんなが感動し、ひそひそとその感動をわかち合い、またすぐ次の啓示を待つという雰囲気のように感じられた。これには私の悪い先入主もあったろうけれど、ひどく甘ったれた空気が漂っていたことも確かだと思う。一口に「甘ったれた」と言っても、現在の若い者の甘ったれ方とはまたちがい、あの時代特有の、いかにもパセティックな一方、自分たちが時代病を代表しているという自負に充ちた、ほの暗く、抒情的な、……つまり、あまりにも「太宰的な」それであった。」と表現する三島の観察力には驚かざるをえません。まるでこれを読んでいる私までその場にいるような気分になります。

もしかすると、三島が嫌ったのは太宰文学そのものだけでなく、こうした若者たちの雰囲気でもあったのかもしれません。

現に、三島は後の『葉隠入門』で述べるようにかなりストイックに武士道的な生き方を志向しています。斜陽族の「甘ったれた」空気は三島にはどうしても我慢ならぬものがあったのではないでしょうか。

ただ、もう一点私が思うのは、若者たちに絶大な影響を与える太宰治への隠れた嫉妬があったのではないかということです。太宰との対面から20年も先の話ですが、三島自身、1970年の自決の少し前から「楯の会」という組織を結成し若者たちと行動を共にしていました。自分の思想を他者と共有したいという願望が三島自身にも強くあったのではないかと思われます。そうした複雑な思いが太宰への反発としてあったのではないでしょうか。

さて、ここまで『斜陽』そのものよりも三島と太宰にクローズアップしてお話ししてきましたが、私自身もどちらかというと『斜陽』は苦手です。私の文学上の好みは三島にあります。ただ、これは「ドストエフスキーかトルストイか」という問題と同じように、あまりに正反対の文学はどちらも大好きというわけにはいかないのです。どちらが優れているという問題ではありません。

ただ、両者を読み比べることで見えてくるものは確実にあります。三島がなぜ太宰を嫌ったのかを知ることは、三島の好むこと、望むことを知ることと同義です。そして思想だけでなく文体の違いも大きな学びになってきます。

そうした意味でも太宰の代表作『斜陽』をここで読むことができたのはありがたいことでした。

以上、「太宰治『斜陽』あらすじと感想~破滅の美学。斜陽族を生んだ名作。三島由紀夫の太宰嫌いを決定づけた作品」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事