三島由紀夫『鏡子の家』あらすじと感想~三島の失敗作?彼の転換点となった長編を考える

三島由紀夫『鏡子の家』あらすじと感想~三島の失敗作?彼の転換点となった長編を考える

今回ご紹介するのは1959年に三島由紀夫によって発表された『鏡子の家』です。私が読んだのは新潮社2022年新版第二刷版です。

早速この本について見ていきましょう。

世界の崩壊を信じる貿易会社のエリート社員杉本清一郎、私立大学の拳闘の選手深井峻吉、天分ゆたかな童貞の日本画家山形夏雄、美貌の無名俳優舟木収。彼らは美の追究者なるが故にそれぞれにストイシズムを自らに課し、他人の干渉を許さない。――名門の資産家の令嬢である鏡子の家に集まって来る四人の青年たちが描く生の軌跡を、朝鮮戦争後の頽廃した時代相の中に浮き彫りにする。

Amazon商品紹介ページより

本作『鏡子の家』は1959年に発表された長編小説です。三島由紀夫は1954年に『潮騒』で新潮社文学賞、56年に『金閣寺』で読売文学賞を受賞し、プライベートでも58年に瑤子夫人と結婚するなどまさに飛ぶ鳥を落とす勢いでした。

そんな三島が精魂込めて書き下ろした『鏡子の家』。この作品の大きな主題は「時代」であると三島自身が述べています。このことについて村松剛の『三島由紀夫の世界』では次のように解説されています。

『鏡子の家』の主人公はひとつの時代だったと、三島はこの小説の広告用リーフレットのために書いた文章のなかで説明している。

「『金閣寺』で私は「個人」を描いたので、この『鏡子の家』では「時代」を描かうと思つた。『鏡子の家』の主人公は、人物ではなくて、一つの時代である。この小説は、いはゆる戰後文學ではなく、『戦後は終つた』文學だとも云へるだらう。『戰後は終つた』と信じた時代の、感情と心理の典型的な例を書かうとしたのである。」(「鏡子の家」そこで私が書いたもの)

「自敍傳」としての長篇を『盗賊』いらい書いて来た三島にとって、時代を主題とする小説ははじめてのこころみである。

新潮社、村松剛『三島由紀夫の世界』P266-267

上の本紹介にもありますように、三島はこの小説で鏡子の家に集まる4人の青年に時代を投影し三島流の「戦後は終わった」文学を表現しようとしました。これは三島にとっても初めての試みで野心的な挑戦でした。

しかし500日をかけ精魂込めて書き下ろした『鏡子の家』は批評家に酷評され、失敗作の烙印を押されてしまいます。三島はこのことで深い傷を負うことになりました。

このことについて同じく『三島由紀夫の世界』では次のように述べられていました。

これだけの時間をかけて彼が書いた小説は、最初の長篇『盗賊』と二部作『禁色』とを除いて、当時ほかになかった。それだけに三島としても、この作にかけた期待は大きかったのである。

しかし批評家からの反応は、酷評ばかりだった。「文學界」十二月号に掲載された座談会、「一九五九年の文壇總決算」から、『鏡子の家』に関する一部分を拾っておくと、

「平野謙 いろいろ三島さんの手持ちの材料をフルに使つていると思つたけれども、盛り上りがなくてね。

山本健吉 三島さんという人は、『潮騒』にしても『美徳のよろめき』にしても、失敗作じゃないんですよ。こんど初めて大きな失敗をしたんですよ。

臼井吉見 これまでの三島氏の作品の世界にくらべて、廣い、狭いという點からいえば、廣いように見えるけれども、結局は狭いんで、人物の設定が三島式紋切型の逆説づくめでしょう。あまりくりかえされるとあさはかな感じを伴う逆説で全部設定されている。逆説的に勝手に人物を設定しておいて、それに對する勝手な逆説的解説の見本をならべたてただけだからまことに單調でね、およそバルザックなどとはちがつたものだ。」

最後の「逆説づくめ」という臼井吉見の批評は、作品に照らしてはたしてどんなものだろうか。拳闘家やナルシシストの行動はこれまで見て来たところからもわかるように、逆説的どころかむしろ直情径行型に書かれている。逆説的なのは社会の壁に化けてしまうことを宣言する杉本淸一郎の場合であり、淸一郎の影が作品全体に濃いために臼井氏のこういうことばが出て来たと推定される。

右の座談会にはほかに佐伯彰一、江藤淳の二人が出席していて、失敗作とする点ではこの両氏の意見も同じだった。おわりの方で山本氏が、

「あの失敗が(三島に)なにかをもたらすだろうということは考えるね」、

といっておられるのが印象的である。

新潮社、村松剛『三島由紀夫の世界』P279-280

批評家にこのように酷評された『鏡子の家』ではありますが、はたしてそんなにひどい作品だったのでしょうか。このことについてはこの後改めて私の私見を述べたいのでありますが、上の引用でやはり気になるのは最後の「あの失敗が(三島に)なにかをもたらすだろうということは考えるね」、という意味深な言葉です。

1970年の三島の決起時、その顛末を見届けるよう託された『サンデー毎日』の記者徳岡孝夫著『五衰の人 三島由紀夫私記』ではこのことについて次のように述べています。

村松氏によると、コテンパンにやっつけられた『鏡子の家』の惨敗は、三島さんを打ちのめしたという。

『鏡子の家』の不評は、三島には痛手だった。それは彼にとって、「第二の人生」への出発の蹉跌を意味したのである。

ーだれも気がついてくれなかったのだよ、ぼくのしようとしたことを。

珍しく彼が愚痴をいうのを、きいたことがある。(中略)

これ以後も彼は行動人や、肉体の受苦の悦びについて書く。しかし社会のなかにとびこみ、平和な社会の「何もかも」を平然と「嚥み込んで」しまおうとするこころみは、それをこころみようとする人物をえがくことは、三島は二度としなかった。(『三島由紀夫の世界』)

私も(村松氏とは異なる意味でだが)『鏡子の家』の失敗のあと三島さんの中で何かが変わったと感じる。ボディービル、剣道、ボクシングなどは前からやっていたが、以後の彼は頻繁に映画に出る、レコードに歌を吹き込む、細江英公氏の被写体になる……さらに『憂国』(昭和36年)を書く、というふうに、それまでとはどこか全く違うのである。とくに『憂国』は、文学作品ではあるのだが、三島さんにとって実はあの作品はどうでもよかったのであり、むしろ彼の主眼は自分が製作・脚色・監督・主演した映画『憂国』のほうではないかと私には思われる。もしそうなら『鏡子の家』以前にはなかった態度である。

文藝春秋、徳岡孝夫『五衰の人 三島由紀夫私記』P172-173

なるほど、この作品の酷評によって三島の中で何か変化が起きたのは明白なようです。そしてここから『憂国』をはじめ、「行動」を伴う過激な方向へと進んでいきます。こうした転換点となったという意味でも『鏡子の家』は重要な作品と言えそうです。

そしていよいよこの作品自体について見ていきたいのですが、私の感想を述べる前に同じく徳岡氏の声を聞いてみたいと思います。

十五ヵ月もかけ、渾身の力をふりしぼって書いた千枚を超す長編『鏡子の家』は、批評家から一斉に酷評された。いま改めて調べると平野謙、山本健吉、臼井吉見といった当時の文壇の検察官が、それぞれ複雑な言いまわしで極刑を求刑している。そのころ一読者として『鏡子の家』を読んだ私は、もっと簡明に「あ、これは漱石の『明暗』に似た駄作だ」と感じた。

素人の身でおこがましいが、『明暗』も『鏡子の家』も多彩な登場人物が出て、錯綜した人間関係をつくる。そして日常会話だというのに、演説のようなartificialな修辞のセリフを長々と喋る。もちろん漱石のあの作を崇高な則天去私の哲学を文学化したものだと言い張る漱石信者もいるから、『鏡子の家』もあるいは将来褒貶相半ばするかもしれない。しかし私のような一般読者でさえ、おもわずぺンを持つ作者の手を抑えて「それくらいにしておきなさいよ」と言いたくなる(これは『明暗』も同じ)ような小説が、一流の文学作品であるはずがないと思った。外野のスタンドから見ていても、ピッチャーが肩にカを入れすぎているのが分った。

文藝春秋、徳岡孝夫『五衰の人 三島由紀夫私記』P171-172

徳岡氏も忖度なしにこう『鏡子の家』をばっさりでありますが、批評家の批評を「複雑な言いまわし」とチクッとしていたり、読んで抱いた率直な感想である徳岡氏のコメントには私にも共感できるものがありました。

そして私もここで白状しなければならないのですが、実は私もこの作品を通読するのに一度挫折した人間なのです。

初めて本書を手に取ったのはこの記事を書く一か月ほど前のことでした。その時はまだ『三島由紀夫の世界』も『五衰の人 三島由紀夫私記』も読んでいなく、この作品の重要性をほとんど知りませんでした。

しかし上の解説を読んだ後、やはりこの小説は何としても読まねばならぬと気を取り直してこの作品を通読することにしたのでありました。

私がこの本で挫折したのはやはりこの本に面白さを感じられなかったからです。徳岡氏も述べるように、多くの人物が出てきてそれぞれが半ば中途半端に動き回るばかりで先が見えず、何とも停滞した雰囲気しか感じられなかったのです。こうした停滞した錯綜状況に耐えられず、私は100ページももたずに挫折したのでありました。

そして今回気を取り直して再読したのですがやはりその思いは変わらず、苦しい読書となりました。やはりこの作品は失敗作なのか・・・。であるならば失敗は失敗として何が悪かったのか、三島はそれでも何を言おうとしていたのかを考えながら読むしかないと割り切って読むことにしました。

ですが350ページほどまで来ると、その停滞した雰囲気もがらっと変わってきます。ついに物語が動き出し始めたのです。

ここから鏡子の家に集まっていた若者4人の破滅が描かれていきます。こうなってくると三島の独壇場。やはり一人の人生、内面に焦点を当てて、しかもその理想の破滅を描かせるとなれば天下一品。特に美貌の無名俳優舟木収と拳闘家深井峻吉の破滅はさすが三島由紀夫というドラマチックな展開です。ただ、残念なのはやはり登場人物が多いことでひとつひとつのエピソードがどこか淡白でぼやけてしまうところでしょうか・・・。特に峻吉の悲劇はあまりにあっさりと「ひとつの事件」としてしか扱われないというのはもったいないと感じてしまいました。これはひとつの小説で取り上げるべきものだったのではないかと思ってしまいます。

三島としては4人の若者を並列させることでそうした錯綜した「時代」を象徴させたかったのかもしれません。そうした三島の意図も彼の言葉や解説書などでもわかります。ですがそうした裏のメッセージを何も知らない読者にとってはこの小説はあまりに複雑でぼんやりとしてしまっています。ひとりひとりにまつわる事件や出来事はたしかに具体的なのですが、三島が真に描きたかった「時代」が彼らとなかなか繋がって来ない。三島の頭の中ではそれらの若者たちが時代を象徴しているのかもしれませんがそれを受け取る私たちにはそれがなかなか伝わらない。

そういう意味ではたしかに三島の言いたいことは今となってはわかるけれども、この作品だけを読んでもなかなか伝わらないというのが正直なところではないかと私は思います。

ただ、当時の文壇の検察官たちの死刑判決はあまりに厳しすぎるのではないかというのもどうしても思ってしまいます。これは私が三島びいきだからでしょうか。

三島は晩年、ドナルド・キーン氏に対しても「日本文壇に絶望している」ことを吐露しています。三島が文壇に対して「わかってくれない」という思いを強く意識させたのがこの作品なのでしょう。

正直、私もこの作品を傑作、名著だとは思いません。ですが死刑判決を受けるような作品だとも思いません。

先程も申しましたように、350ページからは面白くて一気に読み込んでしまいました。

もしかすると問題はこの作品が長すぎるというところにもあるかもしれません。私も初めて読んだ時は100ページで挫折しましたが、これがあと530ページも続くのかと絶望したからこそ読むのをあきらめたのです。これがもし全体で300ページほどの作品だったらあと少し頑張ってみようと思えたかもしれません。

そしてもう一つ、この小説の最終盤で語られる天才画家夏雄が目覚めるきっかけとなった水仙の花に私は強い印象を受けました。夏雄はこの水仙のおかげで世界認識を新たにするのですが、これはまさに三島のライフワークとなった『豊饒の海』の萌芽となったのではないかと私は感じてしまいました。三島は『豊饒の海』に仏教の唯識思想を織り込むのですが、これぞまさに仏教における世界の認識論です。この記事ではこれ以上はお話しできませんが、夏雄が水仙を通して得た世界認識、目覚めはそこへと繋がり得るものではないかと感じました。

『鏡子の家』はたしかに成功作とは言えないでしょう。実際に三島由紀夫は精魂込めて書き下ろしたこの作品が世間に受け入れられず、さらには識者からも理解されないという孤独を味わうことになります。

私自身もこの作品を「面白いです!ものすごくおすすめです!」とは残念ながら言えません。ですが読んで失敗したとは全く思いません。たしかに350ページほどまでは苦行でした。ですがその後はもう夢中です。それは事実です。そして『豊饒の海』へと繋がり得る水仙の花や、夏雄や収の破滅は非常に読み応えのあるものでした。

そうした意味でもこの作品を読めたことは私にとって大いに意味深いものでした。

以上、「三島由紀夫『鏡子の家』あらすじと感想~三島の失敗作?彼の転換点となった長編を考える」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

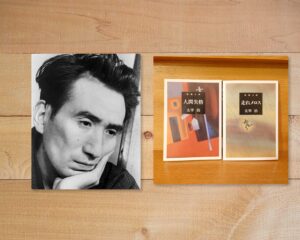

関連記事

コメント