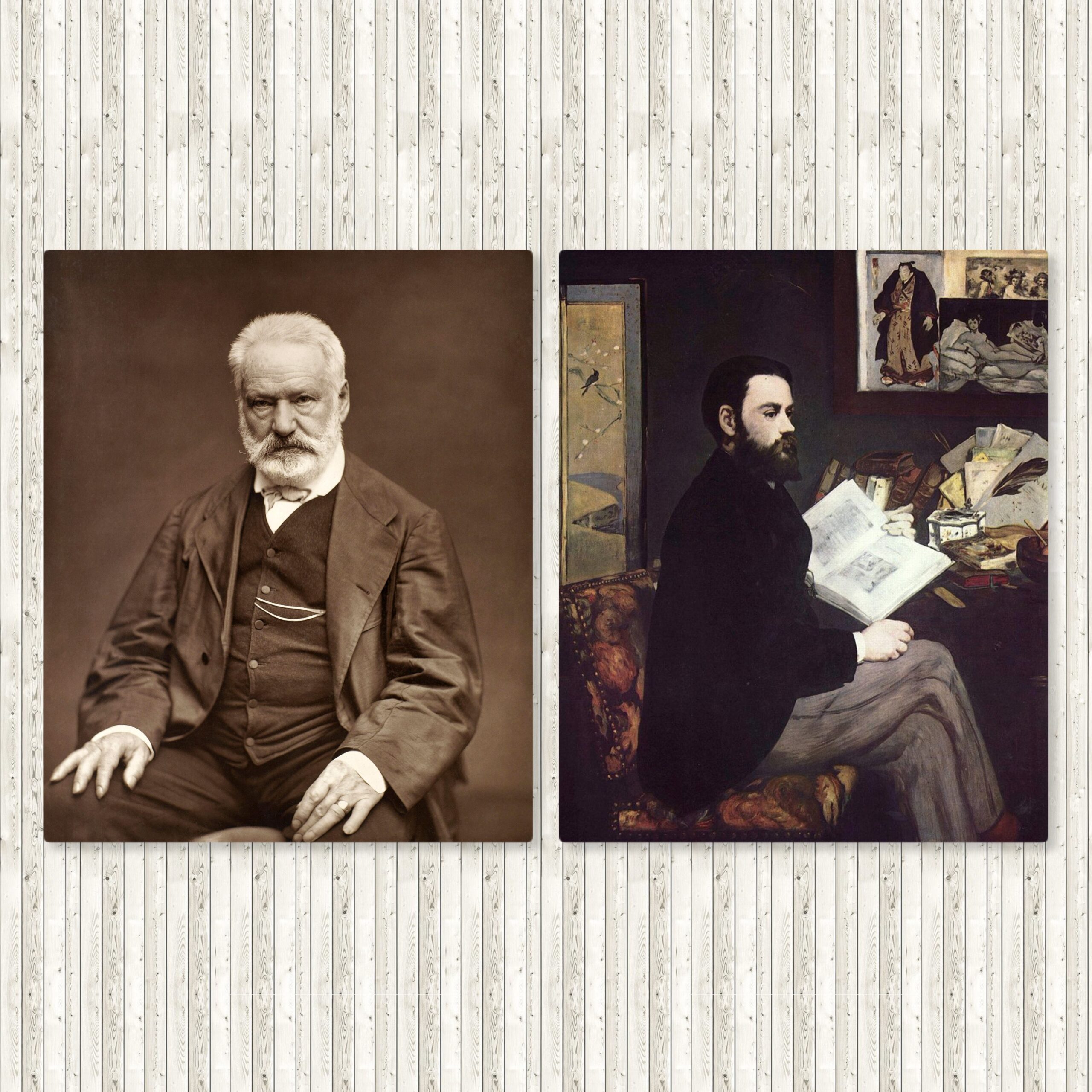

ゾラのユゴー批判~ユゴーの理想主義を断固否定するゾラの文学論とは

エミール・ゾラ(1840-1902) Wikipediaより

前回の記事では『〈ゾラ・セレクション〉第8巻 文学論集1865-1896』をご紹介しました。

今回の記事ではこの本に収録されているユゴー批判の評論を紹介していきたいと思います。

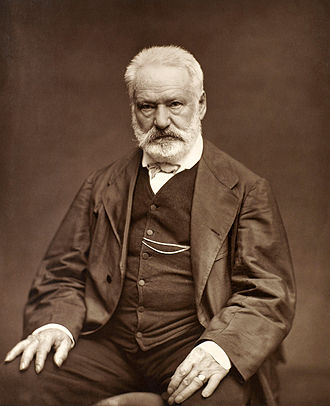

ヴィクトル・ユゴー(1802-1885)Wikipediaより

まずはじめに言わせて頂きますが、私はユゴーが大好きです。そして同時に、ゾラも大好きです。

しかし、前回の記事でもお話ししましたように、この二人は真逆の文学観を持っています。

ユゴーの『レ・ミゼラブル』を読んでいると、「あぁ、ここはゾラだったら何と言うのかな」とふと思ってしまう時もあります。ユゴーの作品はとにかくドラマチックで面白いです。しかしその面白さ故に、ゾラがツッコミを入れてきそうな気がするのです。これはどういうことなのか。それはこれから読んでいくゾラの言葉を聴けばきっと納得して頂けると思います。

ユゴーとゾラはどちらもフランスを代表する作家です。この二人の特徴を知る上でもとてもわかりやすい評論がありますので、少し長くなりますがじっくりゾラの言葉を聴いていきましょう。

ヴィクトル・ユゴーの二面性、言語か思想か

国民は自国の偉人を讃えるものである。とりわけ言語に不朽の記念碑を残す著名な作家に感謝する。ホメーロスとウェリギリウスは依然としてギリシアとローマの廃墟の上に屹立している。

同じようにヴィクトル・ユゴーの詩の記念碑は不滅であろうし、フランス語を定着せしめそれを最も遠い時代にまで伝えるこの壮麗な構築物を、わが世紀は誇りとしなければならない。その意味でいくら詩人を喝采したとしても喝采しすぎることはない。これは最大の詩人中の大詩人である。感嘆すべき修辞家であり、万人の認める叙情詩人の王であり続けるだろう。

次にはしかし、区別をしなければならない。形式やリズムや単語、すなわち純粋に言語の記念碑の他に、作品の哲学というものがある。それは真実かもしくは誤謬を提供する。それは方法の産物であって、必然的に時代を前進させるか、後に引きもどす力となる。

私が詩人としてのヴィクトル・ユゴーに喝采を送るとしても、思想家ないし教育者としての彼には異議を唱える。真実ではなく感情から成る彼の哲学は、曖昧で矛盾していると思われるばかりか、危険で世代に忌まわしい影響を及ぼし、若者たちをあらゆる叙情の虚妄に導き、ロマン主義の熱狂がもたらす脳の変調へと駆り立てる。

藤原書店、佐藤正年編訳『〈ゾラ・セレクション〉第8巻 文学論集1865-1896』P79

※一部改行しました

いきなり刺激的な言葉が続きますね。

ゾラは詩人ユゴーに関してはその偉大なる力を認め、大喝采すらしています。

しかし、思想家ないし教育家としてはユゴーは不適格だと述べます。彼の作品は若者たちに悪影響を与えるとまでゾラは述べます。

そしてここからユゴーの『リュイ・ブラース』に絡めてゾラは批判を述べていきます。

『リュイ・ブラース』は1838年に初演されましたが、その後公演禁止になり、1879年に再演されました。その再演に合わせてゾラは評論を書いたのです。

そして最近我われは、あれほど大きな熱狂を巻き起こした『リュイ・ブラス』の上演の際に、まさにこのことが分かった。人々が称讃したのは、詩人、際立つ修辞家であった。彼は言語を刷新し、黄金の輝きと青銅の響きをもつ詩句を書いた。いかなる文学においても、これ以上に豊かで巧みな、これ以上に叙情的な息吹と強烈な生命力を備えた詩を、私は知らない。

けれども間違いなく、作品の哲学つまり真実性には誰一人として喝采を送らなかった。徒党を成す熱烈な称讃者、ヴィクトル・ユゴーを大詩人にして同様に大思想家でもある万能の人間に仕立てようとする人々を除けば、今日ではすべての人々が『リュイ・ブラス』の本当らしさの欠如を前にして肩をすくめる。

この正劇は作者によって見事な詩句が刺繍されたおとぎ話と見なさざるをえない。物語と人間的論理の観点から検討し、そこから実践的な真理、事実、資料を引き出そうとするや否や、我われは誤謬と虚偽の驚くべき混沌の中に迷いこみ、叙情的錯乱の虚無に陥る。

最も奇妙なのは、ヴィクトル・ユゴーが『リュイ・ブラス』の叙情の下に象徴を秘めたと自負していたことである。序文を読んで、作者の心づもりではこの王妃に恋する従僕がどのように自由を希求する平民を人格化し、他方でドン・サリュストとドン・セザール・ド・バザンとは死に瀕した王政下の貴族階級を体現しているかを知らなければならない。

象徴がどれほど融通が利くものであるかはよく知られている。好きな所にそれを置き、好きなことをそれに意味させることができる。とはいえ、この象徴ばかりはあまりにも人を馬鹿にしている。実際、この空想による従僕リュイ・ブラスに、平民を見ることができますか。彼はお仕着せを着る以前に学院に入り、頌歌をつくり、一個の道具にすら触れたことはなく、手仕事を覚える代わりに日向ぼっこをし、公爵夫人や王妃たちに恋をするのですよ。リュイ・ブラスは、放浪生活者、階級からの脱落者ないし無用者であって、決して平民などではなかった。

とはいえ、しばらく彼が平民であると仮定し、彼がどのように振舞うかを検討し、彼がどこに行きつつあるかを知ることに努めよう。ここですべてが狂ってしまう。貴族に唆されて王妃に恋する平民、位の高い大臣となって演説に時を費やす平民、貴族を殺し次いで毒をあおる平民、このわけの分からない話は一体何だ。例の象徴はどうなるのか。

貴族階級を廃止した後で、いかなる動機もなく平民が愚かにも自殺するならば、社会はお終いだ。ここに感じられるのは、詩人がそれに何か真面目なものを意味させようと思いつくや否や、まったく狂ってしまう突飛な筋のつまらなさである。

良識と単純な論理の観点から見た『リュイ・ブラス』の途方もないへまさ加減をこれ以上言い立てることはすまい。繰り返して言うが、作品は叙情詩としては見事な出来栄えである。けれども一瞬たりともそこに、他のもの、人間記録、はっきりした考え方、分析的な方法、明確な哲学大系などを探してはならない。それは音楽であって、断じてそれ以外のものではない。

藤原書店、佐藤正年編訳『〈ゾラ・セレクション〉第8巻 文学論集1865-1896』P79ー82

さあいよいよゾラの本領発揮です。ものすごく冷静なツッコミをしています。

言われてみればこちらも「なるほど」と思わざるをえない明晰な批評ですよね。

ここでやはりゾラはさすがだなと思うのは、ゾラは単にユゴーをけなしているわけではないということです。

いや、むしろ詩人としてのユゴーはやはり世界最高峰であることを認めています。彼の詩人としての才はゾラも認めているのです。引用の最後の部分でもそれは明らかですよね。ですがゾラはユゴーのやり方に我慢ならぬ点が多々あるのです。引き続きゾラの言葉を聴いていきましょう。

第二点に移る。世間が言うには、『リュイ・ブラス』は理想への飛翔である。そこから、あらゆる種類の貴重な効果が出てくる。すなわち魂は高められ、人は麗しい行為へと駆り立てられ、爽快になり、元気づけられる。嘘にすぎないとしても、構わないではないか。それは我われを俗っぽい生活から救い出し、頂に導いてくれるのだから。自然主義の下劣きわまる作品から離れれば、息をつくことができる、というわけである。

ここで我われは、論争の最も微妙な点に触れている。とはいえ、ここではまだそれを徹底的に論じることはせず、『リュイ・ブラス』に含まれる美徳と名誉の問題を考察しよう。まずドン・サリュストとドン・セザールを排除しなければならない。ヴィクトル・ユゴーが言うように前者はサタンである。後者について言えば、女性に対して騎士道的な敬意を払ってはいるが、彼が見せる道徳性はうさん臭い。

次に王妃であるが、この人物が愛人をつくる振舞いはすこぶる悪い。彼女が退屈していることも、狩りに熱中する夫に非があることも分かるが、実際のところ、倦怠に苦しむすべての女性が男をつくるならば、どの家族にも姦通が芽生えることになるだろう。

最後にリュイ・ブラスであるが、彼はペテン師にすぎず、実人生でなら重罪裁判所のご厄介になることだろう。もちろんそうだ。この従僕はドン・サリュストの手から王妃を受け取り、あの欺瞞への荷担に同意する。この欺瞞は、泥棒仲間のならず者ドン・セザールがニつの見事な長台詞によって非難しているだけに、観客の目にはいっそう卑劣と映るに違いない。あまつさえ彼は自身のものではない名をかたり、一年間その名を名乗り、王妃と全宮廷と全国民をだます。これらの卑劣な行為を、彼は姦通を遂行するために犯す。そして彼は裏切りと自分の行為の汚らしさがよく分かっているからこそ、最後に毒をあおるのである。けれどもこの男は放蕩者でいかさま師にすぎない。彼と付き合っても私の魂は一向に高められない。私の魂は嫌悪感に満たされるとさえ言おう。

というのも、諸々の事実を復元し彼が見せていない事を理解しようとするや否や、思わず詩人の詩句の彼方にまで行ってしまうからである。その時私には、王妃の腕に抱かれるこの従僕の姿が見えてくる。その光景は清潔ではない。結局のところ『リュイ・ブラス』は、閏房と台所の臭いのする醜怪な不倫の物語にすぎない。

ヴィクトル・ユゴーが自分の正劇をいくら叙情による空想の中に持ちこもうとしても、その下にある現実はおぞましい。詩句は羽ばたくが、事実はのしかかる。この物語は常軌を逸しているばかりか、卑猥である。それは立派な行為に駆り立てない。登場人物たちが、汚らしい悪事しか行なわないからである。そこからは爽快感も活力も得られない。泥の中で始まり、血の中で終わるからである。以上が作品の語る事実である。

次に詩句に話を移せば、確かにそれはしばしば最も麗しい感情を表現している。ドン・セザールは女性に払うべき敬意について、王妃は恋愛の崇高さについて、またリュイ・ブラスは国家を食い物にする大臣たちについて美しい文句を吐く。

いつもいつも美しい文句が現れ、好きなだけ美文が並べられる。もしかして、詩句のみが魂を高める役割を担っているのだろうか。いやはや、そのとおりなのである。これが私の言いたかったことである。

この作品で重要なのは、単に修辞術の効力と名誉である。ロマン主義は、叙情詩は、すべてを言葉の中に入れる。言葉は膨張し、肥大して、思想の奔放な誇張のもとではち切れる。この例は驚くべきではないだろうか。一方で事実には錯乱と汚辱が、他方で言葉には高貴な情熱、誇り高い美徳、卓越した品位があるのだ。後者すべてにもはやいかなる支えもない。空中に建てられた言語の楼閣である。これがロマン主義なのである。

藤原書店、佐藤正年編訳『〈ゾラ・セレクション〉第8巻 文学論集1865-1896』P82-83

※一部改行しました

ゾラが「いつもいつも美しい文句が現れ、好きなだけ美文が並べられる。もしかして、詩句のみが魂を高める役割を担っているのだろうか。いやはや、そのとおりなのである。これが私の言いたかったことである。」と述べる点は重要です。

ユゴーの文章はとにかく美しく、人をうっとりさせ、感情を揺さぶります。しかし、その言葉の美しさは何を示しているのか。その言葉が表しているものの実態は何なのかとゾラは問うのです。

彼の中の劇作家、小説家、批評家、哲学者には異論の余地があるとしても、叙情つまり崇高な錯乱の発作によって彼の判断や物の見方は必ずいつかは狂うとしても、先ほど検討したように、それでも彼は至る所で天才的修辞家であった。彼がかつて及ぼした、また今なお及ぼしている至上の権威の理由は修辞術にある。彼は言語を創出し、思想ではなく語によって世紀を掌握している。(中略)

若い頃からヴィクトル・ユゴーは王者のごとく、自分の体型にぴったり合わせて裁断したべルべットのマントに身を包んでいる。彼の傍らで、バルザックは今世紀の思想つまり観察と分析とをもたらしたが、衣服をまとわず、ほとんど敬意も払われていないように見える。幸いにも、後になると思想は修辞術から解放され、自己を確立し、最高の力をもって君臨することになった。これが我われの状況である。

ヴィクトル・ユゴーはあくまで大詩人、叙情詩人の中で最大の詩人であり続ける。けれども世紀は彼から解き放たれ、科学思想が重きをなしている。我われは『リュイ・ブラス』の中の修辞家に喝采を送るが、哲学者と人間研究家には苦笑させられる。

藤原書店、佐藤正年編訳『〈ゾラ・セレクション〉第8巻 文学論集1865-1896』P86-87

そして彼は「若者たちへの序言」という題で次のような言葉を述べています。

若者たちは『リュイ・ブラス』のよく響く韻文に拍手を送るよう促され、ルナン氏による讃歌が哲学と現代科学の正しい解決策として与えられている。いずれにおいても彼らは、叙情に酔い、頭を言葉でいっぱいにし、この音楽によって神経組織を狂わされ、挙句の果てに道徳と祖国愛はもっぱら修辞家たちの文章の中にあると思いこんでいる。(中略)

もちろん人々は、ヴィクトル・ユゴーの中の大詩人もルナン氏の中の魅力的な散文家も讃えるがよい。大いに結構。けれども若者たちに向かって、「たくましくなるために、あなた方が食べなければならないパンはこれだ。偉くなるためには、理想と修辞を糧としたまえ」とは言って欲しくない。この助言は禍を招く。人は理想と修辞によって死に、科学によってのみ生きるのであるから。

科学こそはその前に立ちはだかる理想を後退させ、科学こそは二十世紀を準備しつつある。科学が、理想、絶対、未知―何と呼んでもよいが―、これを縮小すればするほど、それだけいっそう我われは誠実で幸せになるだろう。

藤原書店、佐藤正年編訳『〈ゾラ・セレクション〉第8巻 文学論集1865-1896』P115-116

※一部改行しました

ゾラはユゴーをはじめロマン派の理想主義的な考え方を批判していきます。

もし私が道徳の問題を取りあげたらどうだろう。すでに明らかにしたように、まっとうな人々なら『リュイ・ブラス』の登場人物を誰一人として自宅の客間に迎え入れないだろう。そこには無頼の徒、いかさま帥、不倫の女しかいない。

このようにロマン派のあらゆるレパートリーは泥と血の中で転げ回るが、これらの陳列される死体からただ一つの偽りのない資料を抽出しようという口実さえない。

理想主義者たちの言うモラルは、事実を超えた空中にある。それは格言から成っていて、それを抽象概念に充てることが必要なのである。理想こそが共通の尺度、もしくは美徳の教義となっているのである。(中略)

ここではいっさい個人攻撃をするつもりはないが、私の気づいたところによれば、放蕩者たちは最も厳格な道徳的原則を掲げていた。それらの大仰な言葉の背後には何と多くの不潔な内面生活があることだろう。

愛人たちを息子と分け合う父親や、家族ぐるみの友人である男たちの腕の中でわれを忘れる母親。あるいは、理想に魅了されるふりをし繊細さの極みを装っているが、一足ごとに醜悪で散文的な姦通の中に落ちてゆく貴婦人たち。あるいは、自分の主宰する新聞では家族を擁護し、際どい言葉は一語とて容赦しないのに、あらゆる金銭上の策略をめぐらせて金を稼ぎ、一方ではだまし取り、他方では打ちのめし、自分の金銭欲と野心には手綱をゆるめる政治家たち。これらの輩にとって理想とは、その陰でやりたい放題のできるヴェールなのである。理想のカーテンを閉め、真実を照らす蝋燭を吹き消せば、もはや他人から見られず、最も汚い醜行でつくった夜を陽気にすることができると確信しているのである。

彼らは、理想の名において、自分たちにとって都合の悪いあまりにも厳しいあらゆる真実を黙らせられると思っている。理想は警察となり、ある種の話題に触れることを禁じる。それは、下層の人々をおとなしくさせておくために、彼らを縛る縄ともなる。その間、策士たちは疑わしげにほくそ笑み、他人には禁じているものを自らには気前よく許すのである。

この独断的なモラルの貧しさは余すところなく感じられる。それは、詩人たちの修辞において鳴り物入りで喧伝され、踊り子さながらに熱狂的な喝采を送られるが、いったん背を向ければすぐに忘れられる。このモラルは肌の表面への軽い接触にすぎず、公明正大さの音楽のようなご馳走にすぎない。

劇場では共有されるが、一人になれば誰もそれに拘束されない。外に出る時、より善人になってもいないし、より悪人になってもいない。人々は再び自分の悪徳に戻り、この世は相変わらずそれ自身の歩みを続ける。事実に基づいていないものはすべて、また実験によって証明されないものはすべて、いかなる実践的価値ももっていない。

藤原書店、佐藤正年編訳『〈ゾラ・セレクション〉第8巻 文学論集1865-1896』P118ー119

※一部改行しました

美しい言葉によってかき立てられる理想への憧憬。

ユゴーの作品は人を理想に酔わすものであり、現実の生活から人間を引き離すものだとゾラは主張します。その証拠に、いくら理想を説いてもそのすぐ後で自分で悪徳を働いているではないかとゾラは述べます。いくら理想を説いても、それは現実の生活から目を背けているだけではないかとゾラは批判するのです。

理想はあらゆる危険な夢想を引き起こす。

理想のせいで、少女は通りがかりの男の腕に身を投げるし、人妻は姦婦となる。

真実の確固たる土台を離れれば、人はあらゆる醜悪な行為へと駆り立てられるのである。ロマン派の小説や演劇を取りあげて、この観点から研究すれば、そこには破廉恥きわまる凝りに凝った放蕩や肉と精神の最も驚くべき錯乱が見出されるだろう。

たぶんこれらの汚辱は美々しい衣に包まれている。絹のカーテンの引かれた醜悪な閏房である。けれども私は断言するが、これらのヴェール、これらの故意の言い落とし、これらの隠された醜行は、読者によって存分に夢想され増幅されるし、また読者はまるで許された甘美な気晴らしであるかのようにそれに身を委ねるだけに、いっそう深刻な危険をもたらす。

藤原書店、佐藤正年編訳『〈ゾラ・セレクション〉第8巻 文学論集1865-1896』P120

※一部改行しました

これまで見てきましたように、ゾラはユゴーの詩人としての才を認めています。ユゴーの言葉の選び方、そして感情を揺さぶるストーリーは圧倒的な力があります。しかしその言葉の才能があるがゆえに人々をより深刻な誤りへと向かわせてしまうのではないかと述べているのです。

ここまでゾラは散々ユゴーの文学スタイルを批判してきました。

ではゾラ自身はどんな文学が世のためになると考えていたのでしょうか。

それが自然主義文学という文学スタイルだったのです。

今回の記事ではこれ以上はお話しできませんが上の記事でゾラの文学スタイルについてざっくりと解説しています。この記事も『〈ゾラ・セレクション〉第8巻 文学論集1865-1896』をベースに書いたものです。この本はゾラの文学論を知るだけでなく文学そのものについて深く考えさせられる素晴らしい1冊です。これまで読んできた皆さんもお気づきのように、ゾラの文章は非常に明快で読みやすいです。ジャーナリスト・ゾラの筆が冴えわたっています。

今回の記事ではユゴーの『リュイ・ブラース』に対するゾラの批判を見ていきましたが、次の記事では『レ・ミゼラブル』に対してゾラはどう言うだろうかということを考えてみたいと思います。

続く

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事