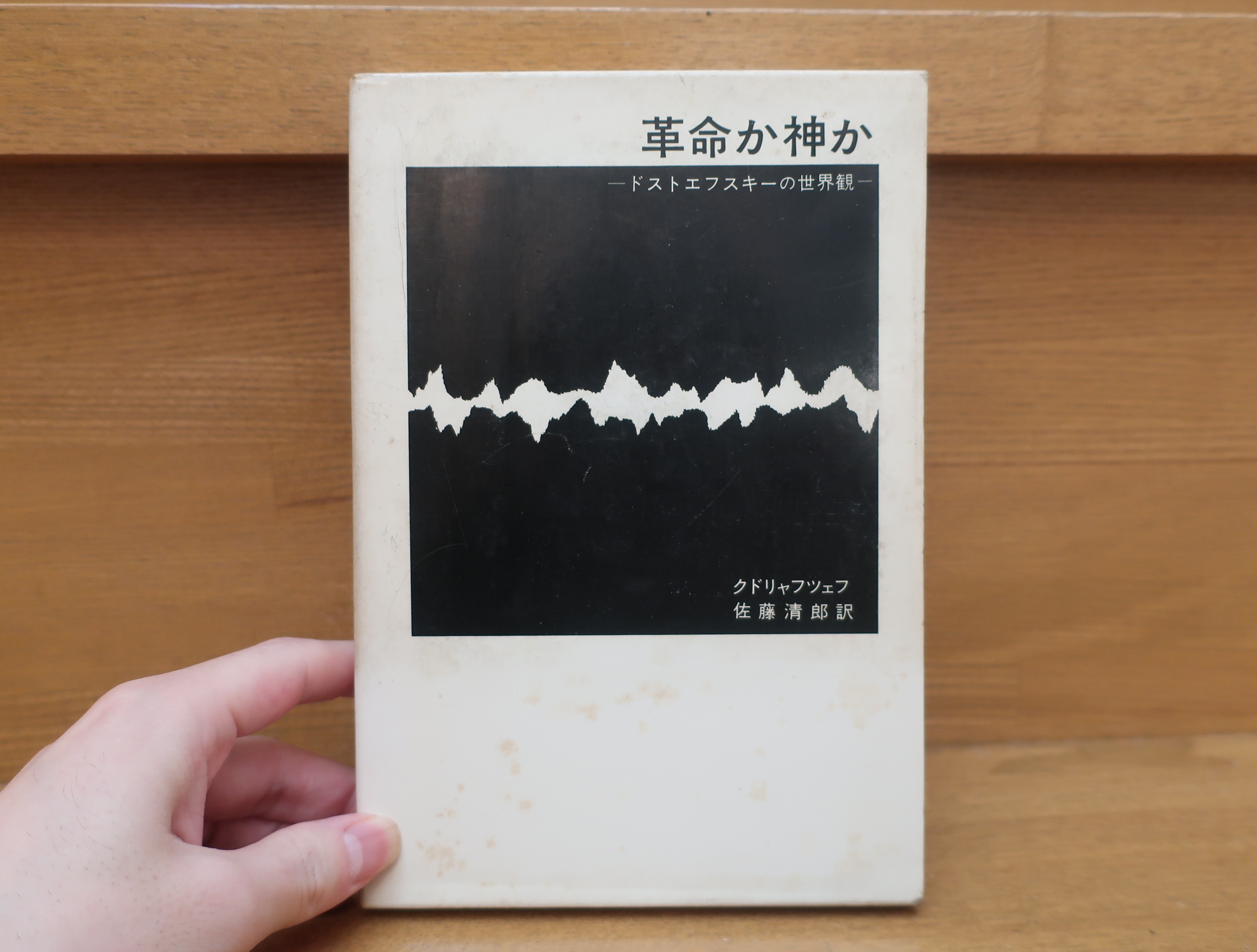

佐藤清郎訳クドリャフツェフ『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』概要と感想~ソ連的ドストエフスキー像を知るならこの1冊!

今回ご紹介する新潮社、クドリャフツェフ『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』は当ブログでもお馴染みになりましたロシア文学研究者の佐藤清郎氏の翻訳となっています。

この本について佐藤清郎氏は巻末解説で次のように述べています。

本書は、ユーリー・グリゴーリエヴィチ・クドリャフツェフの『革命か神か』(ドストエフスキーの世界観)(〈бунт или религия〉〈О мировоззренин ф.М.достоевского.〉1969г.) の全訳である。伝聞するところによれば、本書はすでにソビエトの研究者の間で注目を浴びているそうであるが、察するに、その理由は、これまでのさまざまなドストエフスキー論を整理したうえで、それらを的確に批判し、焦点を「個性の解放」にしぼって、ドストエフスキーのもつ現代的意義を強調しているところにあるのであろう。

新潮社、クドリャフツェフ、佐藤清郎訳『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』P226

この本の最大の特徴はソ連の学者によって他のドストエフスキー論を整理し批判していくところにあります。

自説を前面に押し出して述べていくのではなく、他のドストエフスキー論を次々と批判していくという形でこの本は進んでいきます。この批判によってソ連のイデオロギーに沿うドストエフスキー像が明らかになっていきます。この本を読めばドストエフスキーがいかにしてソ連化されていくのかがわかります。

そして興味深いのはソ連以外のドストエフスキー論だけはなく、ソ連内のドストエフスキー論にも多く批判を加えているところです。まずは国内におけるドストエフスキー論をしっかり整理し思想的偏りや誤っているところを指摘してから、亡命した有名なドストエフスキー学者ベルジャーエフの『ドストエフスキーの世界観』を徹底的に批判していきます。

ざっくりとその批判をまとめると、「ベルジャーエフは現実の社会を見ていない。彼には貧困をもたらす社会体制、資本主義思想が悪いのだという視点が欠けている。人間の悪は社会環境が引き起こす。だから物質世界を見ない彼の論は誤りである。」と彼は述べるのです。そして彼は『現代における二つの体制の間において、ドストエフスキーは人間の人間による搾取に反対する闘士として、われわれと共にある※P224』」と結論付けるのです。

この辺りから露骨にソ連的な雰囲気が漂ってきます。

そして彼はこうも言います。

「ドストエフスキーは『悪霊』によって革命家を否定してはいるが、それは「悪霊的な」革命家を否定しているのに過ぎない。彼らはエゴイスティックで真の社会主義者ではない。だからこそドストエフスキーは『悪霊』で彼らを否定したのだ。ドストエフスキーは真の革命を否定しないのであり、彼は『革命運動における「悪霊主義」の敵として、われわれと共にある※P225』」

という理論を説くのです。いよいよドストエフスキーがソ連のイデオロギーと同化していきます。

そして終盤ではドストエフスキーは不信仰者であるという論に入っていきます。

やはりソ連からすると宗教はタブーです。そして宗教とはまったく取るに足らぬものとして述べられていきます。

彼はドストエフスキーの作品、特に『罪と罰』や『白痴』、『カラマーゾフの兄弟』を例に挙げ、宗教が実際に生活面で苦しむ者を救ったことがないという点を指摘します。

彼によれば宗教の救いは現実世界で物質的に救いをもたらすものではないのだからすべては欺瞞であるとします。そしてそれは時代が証明している。いまやソ連において宗教は何の力もないではないかと彼は言うのです。(※実際ソ連は宗教を厳しく弾圧し、教会は完全に力を失っていました。もし神がいるならこの状況をどう説明するのかと彼は述べるのです)

神に祈っても何も現実は変わりはしない。貧困に嘆き苦しんだ者に神はパンを、金を降らせはしなかったではないか。だから宗教など取るに足らないのだ。

ドストエフスキーはそれを小説で描いた。ドストエフスキーは不信仰者だからこそそう書いたのだと述べるのです。

さて、ドストエフスキーが信仰したキリストの教えははたしてそういうものだったのでしょうか。祈ればたちまち物質的に豊かになることが宗教だと、はたしてそう思っていたのでしょうか。

色々と思うことはありますがソ連ではそのように宗教を見ていた、あるいはそのように見ようとしていたというのが彼の論を読んでいるとよくわかりました。

また、ドストエフスキーの手紙などについても、「ドストエフスキーは官憲の検閲を恐れていたから生活のあらゆる場面で嘘をついている。だから書簡に書かれたことや日々の行動を信用してはいけない」と言います。そしてそれをふまえて「実はドストエフスキーはこう考えていたのである」と述べるわけです。これではもはや何でもありです。

ソ連という大きなくくりで言ってしまうのは問題があるかもしれませんが、こうして主流な理論が形成されていくんだなというのがなんとなく感じられて非常に興味深かったです。

最後に、この著作を翻訳した佐藤清郎氏は巻末の解説で非常に興味深い指摘をしていますのでご紹介します。少し長くなりますが大事なところだと思いますので引用していきます。

ドストエフスキーの心の歴史は、神との出会いに始まり、それを見失うまいとする努力の中に終始する。

「(将来のロマンの)あらゆる部分で提起される主要な問題は―意識的に、無意識的に、一生、私が苦しんできた問題―つまり、神の存在の問題です。(登場するものは)生涯にわたっての主人公―つまり、無神論者であり、信じる人間であり、狂信者であり、分派教徒であり、またも無神論者です」

これは『カラマーゾフの兄弟』執筆の前にマイコフに語った言葉であるが、ドストエフスキーの思想も作品もすべて「神の存在」の問題をめぐっての変奏曲だといえる。すべてのドストエフスキー論は神を信じていたとみるかどうかで画然とわかれる。

もし本当に神を信じていたのなら、あのように何度も執拗に無神論者を―しかもきわめて説得力をもつ人物を―登場させるはずがない、と本書の著者クドリャフツェフは言う。

察するに、ドストエフスキーは、「神あり」と、「神なし」の間を、「不死」と「死」、「信」と「不信」の間を揺れ動いていたとみるのが至当であろう。言いかえれば、つねに「信」にいることを願いながら、「不信」に走るおのれに悩みつづけたのではないか。

六十年にわたる彼の精神史は、病弱で、極度に神経質な彼の母が語る聖書物語から始まる。聖書はそれから臨終の枕頭まで彼から離れない。

「ヨブ記を読んだものだよ。あれは私を病的なほどの歓喜にみちびいたものだ。読むのをやめてほとんど泣かんばかりに一時間も部屋の中を歩いたものだ……あの本は人生で私を感動させた最初の本の一つだ。あの時分、私はまだほんの幼な児だったんだよ!」と一八七五年に彼は妻のアンナに言っている。苦悩者ヨブの形象は幼い彼の頭に刻まれて、そのまま一生離れなかった。〈苦悩を愛せ!〉とは彼の有名な言葉であるが、これはヨブの生涯と無縁ではない。倫理的かつ合理的で、贖罪の思想とまったく無縁だったトルストイとは対照的に、ドストエフスキーには、ヨブ的な「苦悩による浄化」の思想が、その作品の基底をつらぬいている。そのことはラスコーリニコフのあとを追うソーニャ、犯さぬ罪を身に負うミーチャ・カラマーゾフ、そのあとを追うグルーシェンカの形蒙を思い出すだけで十分であろう。

グロスマンの『ドストエフスキー』伝にあるように、八人の子を生み、夫からは貞操を疑われながら肺を病んで死んでいく悲劇的な母、女のことが原因で農民に締め殺される運命的な父、たえまのない貧窮―生涯の痛ましく、悲しいすべての体験と暗い時代が彼を苦悩の中に追いこみ、苦悩を日常的現象にし、苦悩を愛さずには生きていけなくさせたのである。

新潮社、クドリャフツェフ、佐藤清郎訳『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』P226ー227

佐藤氏が述べるドストエフスキーの信仰は「祈れば物質的に豊かになる」という発想とはまるで違います。そして信仰とは一切の疑いを挟んではならぬものというわけではありません、むしろ深く深く求めずにはいられなかったドストエフスキーだからこそ、誠実に信仰を求め自身の内へ潜っていったからこそその不信の根が見えてきたのではないでしょうか。

「宗教=信じること」というイメージがあるかもしれませんが、一生の間24時間純粋100%の信ということはそもそも人間に可能なのでしょうか。

信じたいが信じ切ることができない、しかし求めずにはいられない。そこに信仰の姿があると私は思います。親鸞もルターもここに信仰の原点がありました。

厳密に考えて考えて考え抜くからこそ不信の根が見えてくるのです。信じる者は疑わないというのは実は違うのです。

そして佐藤氏は上の引用のあと、さらに14ページをかけてドストエフスキーの生涯と思想の遍歴を解説していきます。

佐藤氏がなぜそうしなければならなかったのかということは非常に興味深いです。そこから翻ってなぜ佐藤氏がこの本を翻訳したのかというところも気になってきます。

これはご本人にしかわからないことではありますが、きっと意味深いものがあるのではないかと私は思います。

この本は前回ご紹介した佐藤清郎著『観る者と求める者 ツルゲーネフとドストエフスキー』と共にものすごい本でした。ぜひ2冊セットで読むことをおすすめします。そうするとこの本の持つ意味がより深まると思います。

ソ連時代にドストエフスキーがいかにしてソ連化していったのかがとてもわかりやすいです。そしてドストエフスキーが非信仰者であるという論説がどのようにして生まれてきたのかも知ることができます。これはドストエフスキーとキリスト教を学びたいと思っていた私にとっては非常に興味深かったです。あまりに面白かったので夜寝る時間が大幅に遅れてしまったほどです。読んでいて途中で切り上げるなんて到底できなくなりました。それほどこの本はすごいです。

貪るように読んだ本でした。ものすごくおすすめです。

以上、「佐藤清郎訳クドリャフツェフ『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』ソ連的ドストエフスキー像を知るならこの1冊」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事