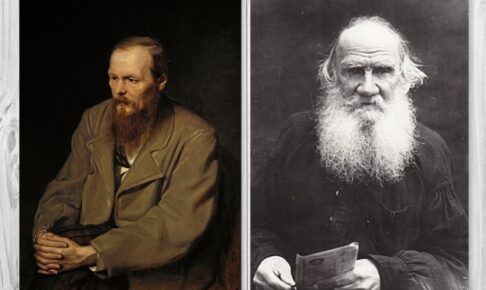

【パリ旅行記】(1)ドストエフスキーとトルストイの眼で眺めるパリ~彼らはパリに対してどんな思いを持っていたのだろうか

ドストエフスキーは1862年、トルストイは1857年にそれぞれパリを訪れています。

彼らはそこで目にした出来事やそれらに対する思いを書き残し、後の作家活動の糧としていました。

この記事ではそんな二人を通して今回の私の旅についての思いをお話ししていきます。

秋に記す夏の印象~パリ・ジョージアの旅

秋に記す夏の印象~パリ・ジョージアの旅ドストエフスキーは1862年、トルストイは1857年にそれぞれパリを訪れています。

彼らはそこで目にした出来事やそれらに対する思いを書き残し、後の作家活動の糧としていました。

この記事ではそんな二人を通して今回の私の旅についての思いをお話ししていきます。

秋に記す夏の印象~パリ・ジョージアの旅

秋に記す夏の印象~パリ・ジョージアの旅2022年8月中旬から九月の中旬までおよそ1か月、私はジョージアを中心にヨーロッパを旅してきました。

フランス、ベルギー、オランダ、ジョージア・アルメニアを訪れた今回の旅。

その最大の目的はジョージア北部のコーカサス山脈を見に行くことでした。

私は「親鸞とドストエフスキー」をテーマにここ三年間研究を続けてきました。そして今年に入ってドストエフスキーをもっと知るために正反対の存在と言われるトルストイのことも学ぶことになりました。

そしてその過程で知ったのがこのコーカサスの山々だったのです。

フランス文学と歴史・文化

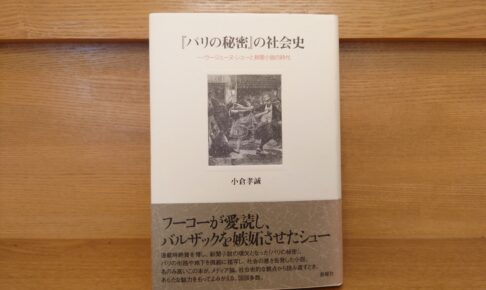

フランス文学と歴史・文化本書ではウージェーヌ・シューの作品を見ていくことでこの人物がいかに優れた業績を残していたかを目の当たりにすることになります。

十九世紀フランスの出版事情やメディア業界の裏側も知れるものすごく刺激的な作品となっています。これは面白いです。ぜひぜひおすすめしたい作品となっています。

フランス文学だけでなく、ロシア文学やイギリス文学、マルクスを考える上でも非常に興味深い指摘が次々と出てきます。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

フランス文学と歴史・文化

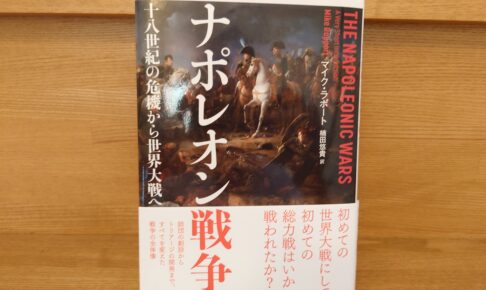

フランス文学と歴史・文化この本は「ナポレオンの天才的な軍事作戦」を解説するタイプの本ではありません。それよりもこの戦争が起きた背景や、戦争遂行に必要な様々なものをじっくりと見ていく作品になります。

ナポレオン一人の存在で戦争が起こったのではなく、すでに十八世紀の国際状況がそれを誘発するものをはらんでいたということ。そしてナポレオンの天才ぶりばかりが強調されがちな中で、実はその戦勝の背景にある個々の兵士たちの存在が大きな意味を持っていたこと。それらをこの本では学ぶことができます。

フランス文学と歴史・文化

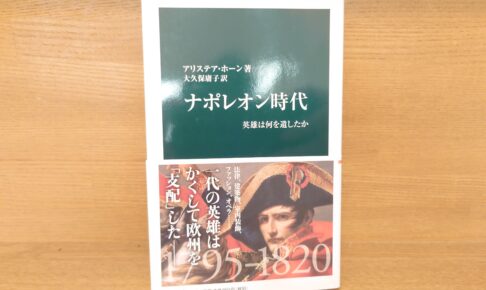

フランス文学と歴史・文化この本の特徴はナポレオンその人だけでなく、この時代の社会の様子も知れる点にあります。ナポレオンの登場によって社会はどのような影響を受けたのか、人々の暮らしはどのように変わったのかということを知ることができます。

軍人ナポレオンの足跡はもちろん、文化面まで幅広く見ていけるのはとてもありがたいです。

特に第5章の建築や、第7章の娯楽については他の参考書ではなかなか見ることがない内容だったのでこれは興味深かったです。

フランス文学と歴史・文化

フランス文学と歴史・文化この作品の特徴は何と言っても図版の充実ぶりにあります。タイトル通り、ビジュアルと共に人物とその特徴を追っていくのが本書になります。

解説の文章も初学者でもわかりやすいように書かれ、当時の時代背景も語ってくれるのもありがたいです。

この作品はナポレオンを知る入門書として非常におすすめです。

分量も150ページ弱と、とてもコンパクトなものとなっています。

これはぜひぜひおすすめしたい作品です。

ロシアの巨人トルストイ

ロシアの巨人トルストイこの作品は富裕な貴族ネフリュードフ侯爵と、かつて彼が恋して捨てた小間使いの女性カチューシャをめぐる物語です。

この作品はロシアだけでなく世界中で大反響を巻き起こし、トルストイの名を不朽のものにしました。

『復活』はとにかく宗教的で道徳的です。そして社会改良のための批判を徹底的に繰り返します。

そうした高潔な宗教的な信念が劇的な物語と絡み合いながら語られるところに『復活』の偉大さがあるように感じました。

ロシアの巨人トルストイ

ロシアの巨人トルストイこの作品は「ある村の百姓が、より大きな土地をもらえるという儲け話に乗っかり、次々と欲望を増大させていき、最後にはその欲望のゆえに命を落とす」という、筋書きとしてはかなりシンプルな物語です。

ですがそこは最強の芸術家トルストイ。彼の手にかかればそうしたシンプルなストーリーがとてつもなく劇的で奥深いものになります。

トルストイ民話の中で一番好きな作品はどれかと言われましたら私はこの作品を選びます。

ぜひぜひおすすめしたい作品です。

ロシアの巨人トルストイ

ロシアの巨人トルストイ『戦争と平和』に引き続き『アンナ・カレーニナ』を読んだ私ですが、圧倒的なスケールの『戦争と平和』に脳天直撃のガツンとした一撃を受け、今度は『アンナ・カレーニナ』の完璧すぎる芸術的描写に、私はもうひれ伏すしかありませんでした。ただただひれ伏すしかない。それだけです。もう完敗です。こんな完璧な作品を見せられて、自分の卑小さをまざまざと感じさせられました。何でこんなに完璧な文章を書けるのかと頭を抱えたくなります!それほど圧倒的な作品です。

ロシアの巨人トルストイ

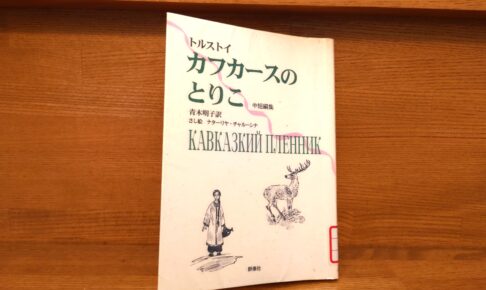

ロシアの巨人トルストイトルストイは子供たちの教育に並々ならぬ熱意を抱いていました。

自分の邸宅を学校として開放し、自ら教え、ついには自分で教科書を作ってしまうほどでした。

今作『カフカースのとりこ』はそんな自作教科書に収録された作品になります。

『カフカースのとりこ』というタイトルから私は最初、カフカースに夢中になる話かと思ってしまっていたのですが「捕虜」の「とりこ」でした。

この作品も芸術家トルストイらしい見事な自然描写と、究極の人間観察家トルストイの特徴が出ています。