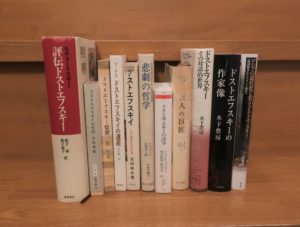

おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

おすすめドストエフスキー論一覧

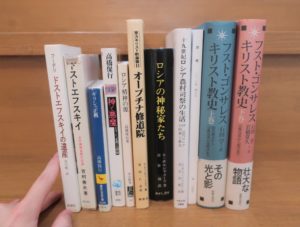

今回の記事ではこれまで紹介してきましたドストエフスキー解説書を一覧できるようにまとめてみました。

それぞれの著作にはそれぞれの個性があります。

また、読み手の興味関心の方向によってもどの本がおすすめかは変わってくることでしょう。

簡単にですがそれぞれのドストエフスキー論の特徴をまとめましたので、少しでも皆様のお役に立てれば嬉しく思います。

本のタイトルをクリックしますとそれぞれの紹介記事に飛びますので興味がある方はぜひご覧になって頂ければと思います。

モチューリスキー『評伝ドストエフスキー』

ドストエフスキー評伝の金字塔。あらゆる言語で書かれたドストエフスキー文献のなかで、最もすぐれた書。作家論、作品論の白眉。面白さの点で、今なおこれをしのぐものはない。

Amazon商品紹介ページより

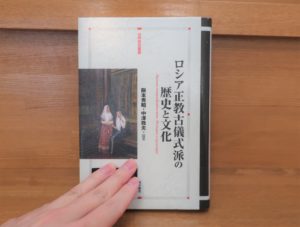

ロシア正教の教義と実践に詳しいモチューリスキーによる詳細な作品解説がこの評伝の最大の特徴です 。

そして754ページの大ボリュームの中でドストエフスキーの生涯に沿って全ての作品を解説しています。

つまりこの1冊で伝記と作品解説の両方がなされているということになります。

ひとつひとつの作品がドストエフスキーの人生とどのようなかかわりがあるか、これ以上ないというほど詳細かつわかりやすく解説されています。

入門書としてはかなりヘビーですが、研究書としては最高のお伴になる名著です。

モチューリスキー『評伝ドストエフスキー』ドストエフスキー評伝の金字塔!

Amazon商品ページはこちら↓

小林秀雄『ドストエフスキイの生活』

小林秀雄は昭和に活躍した批評の神様と呼ばれた文学者です。

小林秀雄は批評の神様と呼ばれたように、日本の文学界に絶大な影響を与えました。その影響は学者や文学者だけではなく、日本の読書人全体にわたります。

その小林秀雄が満を持してドストエフスキーを評論したのがこの『ドストエフスキイの生活』です。その結果、日本におけるドストエフスキー像に多大な影響を与えることになりました。

この評論の特徴は E・H・カー『ドストエフスキー』 の伝記を参考にしながら、小林秀雄独自の感性でドストエフスキーを論じていくというところにあります。

そして文庫本サイズで手に取りやすいのも嬉しいポイントです。

小林秀雄の言葉の魔力により、ドストエフスキーがものすごく格好良く感じられてくる評伝です。

批評の神様による小林秀雄節全開のドストエフスキー論『ドストエフスキイの生活』 ―とてもおすすめです。

小林秀雄『ドストエフスキイの生活』批評の神様によるドストエフスキー論

Amazon商品ページはこちら↓

森有正『ドストエーフスキー覚書』

森有正は1911年生まれの日本を代表するフランス文学者です。

東京大学の助教授を経てフランスに渡り、パリ大学東洋語学校で講師を務めました。

生後間もない1913年に洗礼を受けクリスチャンとなったため、キリスト教への理解も深く、『ドストエーフスキー覚書』にもその影響は見られます。

この作品の特徴は表題にありますように「覚書」であるというところにあります。森有正はドストエフスキーに対する思いを自由に書き綴ります。

フランス文学者であり、西洋哲学にも造詣が深い森有正によるドストエフスキー観が述べられています。

作品のあらすじや解説を知りたいという方のドストエフスキー入門書としては厳しい本ではありますが、より深くドストエフスキーについて考えてみたいという方にはうってつけの名著であります。

森有正『ドストエーフスキー覚書』仏文学者によるドストエフスキー論の名著

Amazon商品ページはこちら↓

セルゲイ・フーデリ『ドストエフスキイの遺産』

この作品の著者であるセルゲイ・フーデリはこれまで紹介してきた書籍の著者とは一際異なる境遇にいた人物です。

巻末の著者紹介から引用します。

「 1900年、モスクワの司祭の家に生まれる。1917年のロシア革命で教会が否定されていくなか、1922年に最初の逮捕・流刑。以後1956年までに計三回の逮捕・流刑を経験する。その後もモスクワでの居住は許されず、貧窮と病気に苦しみながらも多くの著作を書いた。1977年、ポクロフ市の自宅で死去。ソ連時代に「教会の人」であることを貫いた姿勢は現代のドストエフスキイ研究者に高く評価されている 」

フーデリはソ連時代に迫害されたロシア正教のキリスト者です。宗教がタブーであるソ連社会に対して、彼は密かにこの書を書き上げます。

そしてこの『ドストエフスキイの遺産』は彼の死後20年後にはじめて世に出ました。

ソ連の研究者はドストエフスキーの宗教性を排して論じます。しかしフーデリはロシア正教を前面に出してドストエフスキーを論じていきます。

この本は私にとって非常に目を開かせてくれた書物でありました。

内容も読みやすく、伝記のようにドストエフスキーの生涯に沿って作品を論じています。作品理解を深めるという意味でも非常に懇切丁寧でわかりやすいです。

ロシア正教の宗教者としてのドストエフスキー像を知るにはこの上ない一冊ではないでしょうか。

ぜひおすすめしたい一冊です。

セルゲイ・フーデリ『ドストエフスキイの遺産』ソ連時代に迫害されたキリスト者による魂のドストエフスキー論

Amazon商品ページはこちら↓

吉村善夫『ドストエフスキイ 近代精神克服の記録』

著者の吉村善夫は信州大学の教授を務め、主な著作に『椎名麟三論』『愛と自由について』などがあり、プロテスタント神学の大家であるカール・バルトの研究でも知られています。

吉村善夫自身もプロテスタントの信仰者であり、この『ドストエフスキイ 近代精神克服の記録』もキリスト教的な立場から論じられています。

吉村善夫にとってドストエフスキーは自身の信仰を回復されてくれた導師であり、その作品を通して吉村善夫自身のキリスト教信仰が深まっていったとあとがきで述べています。

吉村善夫による『ドストエフスキイ 近代精神の克服』 はキリスト教とドストエフスキーの関係を学ぶにはとてもおすすめの1冊です。

ただ、入門書としては少し難しいのでドストエフスキー作品を読み、だいたいの流れを知ってから読み始めた方が理解しやすいと思います。

ひとつ前にご紹介したフーデリの『ドストエフスキイの遺産』を入門書として読んで頂き、吉村善夫の 『ドストエフスキイ 近代精神の克服』 はそこからさらに深く学ぶ研究書として読めばスムーズに入っていけるかと思います。

「宗教とは何か」ということを学ぶのにうってつけの著作です。ぜひ多くの方にお勧めしたい作品です。

吉村善夫『ドストエフスキイ 近代精神克服の記録』ドストエフスキーとキリスト教を学ぶならこの1冊!

Amazon商品ページはこちら↓

シェストフ『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』

著者のシェストフは1866年にキエフで生まれたロシア系のユダヤ人の哲学者で、1917年のソビエト革命の影響でフランスへ亡命しています。

フランスではソルボンヌ大学で教鞭を取り、フッサールやハイデガーなどの著名な哲学者とも交友がありました。

この本は1903年にロシアで出版され、日本では1934年に刊行されるやいなや日本の知識人に大きな影響を与え、「シェストフ的不安」という造語が作られるほど流行しました。

ドストエフスキーの思想を研究する上で『地下室の手記』が特に重要視されるようになったのもシェストフの思想による影響が大きいとされています。そのためシェストフの『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』はドストエフスキー研究の古典として高く評価されています。

『地下室の手記』と合わせて読むことでドストエフスキー思想の研究に役立つ作品です。

『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』ドストエフスキー思想の古典

Amazon商品ページはこちら↓

悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ (古典文庫 18)

ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの詩学』

著者のミハイル・バフチンは1895年に生まれたロシアの文芸学者で、日本ではあまり知られていませんが、20世紀を代表する思想家の一人として世界中から評価されています。

さて、バフチンの『ドストエフスキーの詩学』の特徴はと言いますと、何といっても「ドストエフスキー作品はポリフォニー小説である」と定義した点にあります。

バフチンによれば、これまでのドストエフスキー研究は思想研究に目を向けすぎであり、ドストエフスキーが言葉を操る芸術家であるという側面を見落としていると言うのです。

ひとつ前にご紹介しましたシェストフの『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』はまさしくバフチンの言う思想研究の代表例であります。

バフチンは思想家ドストエフスキーの研究も大切だが、芸術家ドストエフスキーも忘れちゃいけませんよと釘を刺します。

これがこの著作におけるバフチンの立場です。

そしてこれこそこの著作の最大の特徴であり、他の本ではドストエフスキーの思想をひたすら解説していくところを、バフチンは文学的、芸術的な描写手法に集中して語っていきます。

ドストエフスキーが用いた芸術的手法、それがポリフォニーであります。

私は文学の専門家ではありませんので、「ではポリフォニーとは結局何なのか」ということはここでまとめることは出来ませんが、興味のある方はぜひこの著作を読んで頂けたらと思います。

バフチン『ドストエフスキーの詩学』ポリフォニー論はここから始まった

Amazon商品ページはこちら↓

ツヴァイク『三人の巨匠』

この本の著者シュテファン・ツヴァイクは1881年ウィーンに生まれ、『マリー・アントワネット』や『バルザック』など世界的ベストセラーを著し、世界的な伝記作家として有名です。

さて、この本の特徴は書名の通り、ディケンズ、バルザック、ドストエフスキーという、イギリス、フランス、ロシアの文豪3人を比較してその作品の特徴に迫るというところにあります。

「なぜドストエフスキーは難しくて、どこにドストエフスキー文学の特徴があるのか。」

ツヴァイクはバルザック、ディケンズとの比較を通してそのことを浮き彫りにしていきます。

比べてみると実にわかりやすいです。さすが世界屈指の伝記作家です。まさに目から鱗でした。

ドストエフスキー論の中では異質な存在ではありますがとても面白い参考書です。おすすめです。

ツヴァイク『三人の巨匠』バルザック、ディケンズ、ドストエフスキー、比べてわかるその特徴

Amazon商品ページはこちら↓

ドストエーフスキイの会会長によるドストエフスキー論 木下豊房『ドストエフスキー その対話的世界』

著者の木下豊房氏はタイトルにもありますようにドストエーフスキイの会の会長を務めておられ、1995年からは国際ドストエフスキー協会の副会長も務められています。詳しくはリンクをご参照ください。

この著作ではドストエフスキーの国内外の研究をふまえて、作品を論じていきます。これまでドストエフスキーがどのように研究され現在はどのように論じられているかという流れがわかりやすく説かれています。

また著書の後半にドストエフスキーに関するエッセイが多数収録されていますが、その中でもドストエフスキーゆかりの地を巡るシリーズはとても興味深かったです。

ロシアにあるドストエフスキーゆかりの地を紹介しているものは多かれど、ドイツ、スイスのゆかりの地の旅行記を見ることはほとんどありません。ですので現地の様子を知る上でこの上ない資料になります。

木下豊房『ドストエフスキー その対話的世界』ドストエーフスキイの会会長によるドストエフスキー論

Amazon商品ページはこちら↓

高橋誠一郎『ロシアの近代化と若きドストエフスキー「祖国戦争」からクリミア戦争へ』

著者の高橋誠一郎氏は1949年福島県二本松生まれのロシア文学者です。

この著作の特徴は若き頃のドストエフスキーの作品と生涯にスポットを当てて論じているところにあります。

ドストエフスキーに関する参考書はそれこそ無数に存在しますが、その多くはやはり『罪と罰』や『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』などドストエフスキー後期の長編を題材にしていることがほとんどです。

そんな中、高橋氏のこの著作ではドストエフスキーの若かりし時、特にドストエフスキーが流罪になる1849年までの作品を主に論じています。

しかも単にドストエフスキー作品の解説をするのではなく、当時の混沌としたロシア情勢やドストエフスキーがどのようにして作家としての道を歩んでいったのかが詳しく書かれています。

若き日のドストエフスキーとロシア情勢を学ぶ際にとてもおすすめな1冊です。

ドストエフスキーの青年期に着目 高橋誠一郎『ロシアの近代化と若きドストエフスキー「祖国戦争」からクリミア戦争へ』

Amazon商品ページはこちら↓

佐藤清郎『観る者と求める者 ツルゲーネフとドストエフスキー』

佐藤清郎氏は『ツルゲーネフの生涯』の著者であり、ツルゲーネフ、チェーホフをはじめとしたロシア文学の研究者です。

この本はタイトルにもありますように「観る者」ツルゲーネフと「求める者」ドストエフスキーの気質、個性に着目して2人の文学スタイルを改めて見ていこうという試みがなされています。

表紙にはこの本について「五十数年間、主にロシア文学と取り組んできた著者による人間の本質と生き方についての洞察の集大成」と記されています。

この本の特徴は何より、ツルゲーネフとドストエフスキーの違いを彼らの生涯や作品を通して明らかにしていく点にあります。

冷静で中道的な観察者ツルゲーネフ、激情的で何事も徹底的にやらなければ気が済まない求道者ドストエフスキー。

なぜ二人はこうも違った道を進んだのか、そしてその作風の違いはどこからやってきたのかを著者は語っていきます。

この著作を読むことでドストエフスキーがなぜあんなにも混沌とした極端な物語を書いたのか、ツルゲーネフが整然とした芸術的な物語を書いたのかがストンとわかります。これはすごいです。おすすめです。

佐藤清郎『観る者と求める者 ツルゲーネフとドストエフスキー』これ1冊で両者の個性が浮き上がってきます!

クドリャフツェフ『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』

今回ご紹介する新潮社、クドリャフツェフ『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』は私のブログでもお馴染みになりましたロシア文学研究者の佐藤清郎氏の翻訳となっています。

この本の最大の特徴はソ連の学者によって他のドストエフスキー論を整理し批判していくところにあります。

自説を前面に押し出して述べていくのではなく、他のドストエフスキー論を次々と批判していくという形でこの本は進んでいきます。この批判によってソ連のイデオロギーに沿うドストエフスキー像が明らかになっていきます。この本を読めばドストエフスキーがいかにしてソ連化されていくのかがわかります。

この本はひとつ上でご紹介した佐藤清郎著『観る者と求める者 ツルゲーネフとドストエフスキー』と共にものすごい本でした。ぜひ2冊セットで読むことをおすすめします。そうするとこの本の持つ意味がより深まると思います。

ソ連時代にドストエフスキーがいかにしてソ連化していったのかがとてもわかりやすいです。そしてドストエフスキーが非信仰者であるという論説がどのようにして生まれてきたのかも知ることができます。これはドストエフスキーとキリスト教を学びたいと思っていた私にとっては非常に興味深かったです。あまりに面白かったので夜寝る時間が大幅に遅れてしまったほどです。読んでいて途中で切り上げるなんて到底できなくなりました。それほどこの本はすごいです。

貪るように読んだ本でした。ものすごくおすすめです。

クドリャフツェフ『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』ソ連的ドストエフスキー像を知るならこの1冊

Amazon商品ページはこちら↓

ベルジャーエフ『ドストエフスキーの世界観』

ベルジャーエフの『ドストエフスキーの世界観』はドストエフスキーの思想研究の古典として知られている作品です。

ひとつ上で紹介した『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』では作者のクドリャフツェフがソ連的なイデオロギーからこの作品を厳しく批判していましたが、それはこの作品が世界中でそれだけ大きな影響力を持っていたということの裏返しであるとも言えるかもしれません。

ベルジャーエフはロシア生まれで革命後のソ連でも活躍していた学者でした。しかしドストエフスキーの影響でキリスト教を信仰することになり、その思想故にソ連から国外追放され亡命することになりました。

彼はこの本の中で、

ドストエフスキーを読んで、ただなんの救いもない暗黒のなかに突き落とされる感じをうける人、苦しさだけが感じられて喜びを感じ得ない人は、彼を見ず彼を知らない人である。

白水社、斎藤栄治訳、ベルジャーエフ『ドストエフスキーの世界観』P33

という有名な言葉を残しています。

彼はこの本において、

ドストエフスキーを読むと、大きな喜びが湧いてくる。大きな精神的解放である。それは苦難をとおしてやってくる喜びである。しかしこれがキリスト教の道なのだ。ドストエフスキーは、人間への信仰、人間の深さへの信仰をわれわれのために回復してくれる。

白水社、斎藤栄治訳、ベルジャーエフ『ドストエフスキーの世界観』P32

という立場から自説を語っていきます。

クドリャフツェフの『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』と対比しながら読むとそれぞれの思想の違いが際立ってさらに面白くなります。

ベルジャーエフ『ドストエフスキーの世界観』ドストエフスキー思想研究の古典

Amazon商品ページはこちら↓

ゴロソフケル『ドストエフスキーとカント 『カラマーゾフの兄弟』を読む』

ゴロソフケル『ドストエフスキーとカント 『カラマーゾフの兄弟』を読む』はみすず書房から木下豊房氏の翻訳によって1988年に出版されました。

この本では『カラマーゾフの兄弟』のイワンに的を絞り、そこに西欧思想の代表たるカントの思想とドストエフスキーの決闘が描かれているのだと述べていきます。

イワンがなぜ自らを責め発狂しなければならなかったのか、そこにドストエフスキーがどんな意味を持たせていたのかを著者はカントの思想を手掛かりに考察していくのです。

やはり欧米文学をやる上ではカントは避けては通れぬ道なのかもしれません。

とはいえ、正直申しまして私はカントやヘーゲル、プラトンなど西欧哲学が苦手です。挑戦してはあっさりと跳ね返され、未だにしっかりとは読めていません。

ですがこの本ではその言わんとしていることが何となくわかります。カントを知った上で読むのがベストなのかもしれませんが、そうでなくとも読んでいくことができます。

ドストエフスキーをまた違った視点から見ることができる興味深い作品でした。

ゴロソフケル『ドストエフスキーとカント 『カラマーゾフの兄弟』を読む』

Amazon商品ページはこちら↓

ジイド『ドストエフスキー』

アンドレ・ジイドの『ドストエフスキー』は1923年に出版され、ドストエフスキー論の古典として知られている作品です。

ドストエフスキーに対する興味深い見解がいくつもあり、目から鱗と言いますか、思わず声が出てしまうほどの発見がいくつもありました。今まで疑問に思っていたことや、かゆいけど手が届かなかった微妙なところをとてもわかりやすく解説してくれます。

フランス人作家ということでバルザックなどフランス文学との対比によってドストエフスキーを語ってくれるのも非常にありがたかったです。

とにかく明瞭でわかりやすい!これが読んでみての率直な感想です。

この本は本当にすごいです。出版は1923年ということで、ドストエフスキー論の古典として有名な本ですがその内容は全く古びていません。

ただ、本そのものがかなり古いので文字が旧字体であったり、なかなか手に入りにくい本であることが玉に瑕です。函館図書館にこの本があったからいいものの、そうでなければ私は読んでいなかったかもしれません。この本が復刻版として新たに出版される日が来ること願っております。

この本と出会えて本当によかったなと思います。これはかなりおすすめです。ものすごく興味深い内容が満載です。ぜひ手に取って頂けたらと思います。

ジイド『ドストエフスキー』ノーベル賞フランス人作家による刺激的なおすすめドストエフスキー論

Amazon商品ページはこちら↓

萩原俊治『ドストエフスキーのエレベーター 自尊心の病について』

出版社からのコメント

ドストエフスキー研究の第一人者、萩原俊治先生の新著はキリスト教的視点から書かれた本ではありません。しかし、間違いなくキリスト者が読むべき本です。数多あるドストエフスキー関連の本とは一線を画した本書は新たな発見が満載で、読めば思わず「ああ! 」と声が出そうになります。商品紹介

Amazon商品紹介ページ

「われわれはだれでも、すべての人に対してあらゆる面で罪深い人間だけれど、なかでも僕はいちばん罪深いんですよ。」(本文より) 『カラマーゾフの兄弟』の登場人物にこう言わしめるドストエフスキーにとって、「罪」とは、「回心」とは何なのか。 「自尊心」とは何か。そして、なぜ「エレベーター」なのか……。 長年のドストエフスキー研究に加え、聖書の言葉と登場人物にエピソードを重ね合わせることで著者が導き出した答えを、あなたはどうお感じになるだろうか。 全てのドストエフスキー研究者と愛好家、全ての熱心なクリスチャンたちに捧げる本書は、「あとがき」まで気が抜けない著者渾身の一冊です。

なんとも熱い商品解説ですよね!ですが、この本の特徴をまさに言い表しているように感じます。

私もこの本の熱さに引き込まれ、一気に読み切ってしまいました。ものすごく面白いです。

「自尊心の病」、「エレベーター」という言葉がこの本を貫く核心です。ここでそれらは何を意味するかはお話しできませんが、萩原氏がこれまで生きてこられた歩みが見えてくるようで圧倒されました。

この本は萩原氏の熱いメッセージで溢れています。この本は単にドストエフスキーを解説するだけでなく、ドストエフスキーを通して人生そのものを探究していく1冊です。とてもおすすめな作品です。ぜひ手に取って頂きたい1冊です。

萩原俊治『ドストエフスキーのエレベーター 自尊心の病について』

Amazon商品ページはこちら↓

O・ファイジズ『ナターシャの踊り ロシア文化史』

この本は間違いなく名著です。これだけの本にお目にかかれるのはめったにありません。

ロシアの文化、ロシアの精神性を学ぶのに最高の本です。

私個人としては、この本を読んで特に印象に残ったのはオプチナ修道院についての記述です。

以前当ブログでもオプチナ修道院のことは紹介しましたが、この修道院は晩年のドストエフスキーが訪れた、ロシアのとても名高い修道院で、あの偉大なる文豪トルストイも何度も足を運んでいます。

『ナターシャの踊り』では俯瞰的にオプチナ修道院のことが解説され、この修道院がいかにロシア人のメンタリティーに影響を与えたのかが語られます。

単にオプチナ修道院の歴史だけを見ていくのではなく、ゴーゴリ、ドストエフスキー、トルストイらとの繋がりからロシア人のメンタリティーを探っていくというのが非常に興味深かったです。これはドストエフスキーのキリスト教理解を学ぶ上でも非常に重要な視点を与えてくれると思います。

ロシアの文化、精神性を学ぶのに最高の1冊です!2021年、素晴らしい作品が登場しました!これはぜひぜひおすすめしたい作品です!

O・ファイジズ『ナターシャの踊り ロシア文化史』ロシアの文化・精神性の成り立ちに迫るおすすめ参考書!

Amazon商品ページはこちら↓

G・ステイナー『トルストイかドストエフスキーか』

著者のジョージ・ステイナーは1929年生まれのパリ出身の学者です。今回ご紹介している『トルストイかドストエフスキーか』はなんと著者が30歳の頃に書かれた作品です。30歳にしてこれほどの名著を残しているのは驚異としか言いようがありません。

いやぁ~、とにかく面白い!この本はものすごいです!これはぜひともおすすめしたい作品です!

トルストイとドストエフスキーの特徴が非常に鮮明に見えてきます。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ドストエフスキーが好きな人はドストエフスキーを、トルストイが好きな人はもっとトルストイを好きになることでしょう。

G・ステイナー『トルストイかドストエフスキーか』~ロシアの二大文豪の特徴をわかりやすく解説した名著!

Amazon商品ページはこちら↓

齋須直人×上田洋子「ドストエフスキーは戦争を支持するか?〜2022年のロシアを旅して」#シラス

本ではないのですが素晴らしい番組がありますのでこちらに紹介させて頂きます。

この番組ではドストエフスキー研究者の齋須先生と上田洋子さんが「ドストエフスキーは戦争を支持するか」というテーマでお話をしていきます。

番組冒頭では齋須先生が紹介して下さる様々な資料をもとに、ドストエフスキーがロシアでどのように引用されているかということをまずは見ていきます。特にプーチン大統領がどのような文脈でドストエフスキーを引用し、そこにどんな意図を持たせているのかということは非常に興味深かったです。

プーチン大統領がどのような国家観を持ち、どのような理論で西欧を批判しているのかというのがとてもわかりやすかったです。そしてそれをドストエフスキーと絡めて聴けるというのも私にとってはとても嬉しいものがありました。

思えば、ウクライナ侵攻が始まってからロシア関連のものはすべて口に出すことすらはばかられる状況になってしまいました。ですが改めてロシアとは何かということを考える上で今こうしてドストエフスキーをテーマに文学や文化の方面からたずねていくというのも非常に大きな意味があるのではないでしょうか。

「今だからこそ」と私は強く思いました。このテーマは非常に重要だと私は感じています。

ぜひ多くの方に観て頂けたらと思いここで紹介致しました。非常に刺激的で面白い番組ですのでぜひご視聴ください。

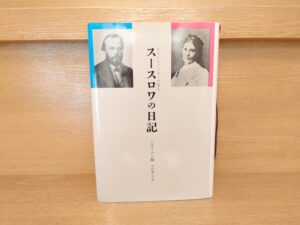

ドリーニン編『スースロワの日記―ドストエフスキーの恋人』

この日記の著者アポリナーリヤ・スースロワはドストエフスキーの恋人として知られる女性です。しかもただの恋人ではありません。上の本紹介にもありますように『賭博者』の主要人物ポリーナのモデルともなった強烈な個性を持った人物でありました。

ドストエフスキーはこの女性に熱烈に恋し、まさに自分の小説の登場人物のように煩悶し苦しみます。

特にスースロワとの1863年の外国旅行中のエピソードは非常に有名です。

ここでは長くなってしまうので全てはお話しできませんが、ドストエフスキーのダメ人間ぶりがとてつもなく出ています。と言いますのも、ドストエフスキーはパリでスースロワと待ち合わせしていたのですが、あろうことかその途中に賭博に熱中し、スースロワを一人待たせてしまうのです。幸いこの時のドストエフスキーは賭博に勝ち、兄に送金していますが、もはやこの時にはギャンブル中毒が始まっていました。この時の体験が『賭博者』につながっていきます。

そして私がこの本で注目したのはドストエフスキーのローマ滞在についてでした。

この旅で二人はパリ→バーデン・バーデン→ジュネーブ→トリノ→ジェノア→リヴォルノ→ローマ→ナポリ→リヴォルノ→トリノ→ベルリンを巡ります。

ドストエフスキーはこの旅の中でローマに立ち寄り、サンピエトロ大聖堂やコロッセオを見物しています。

ドストエフスキーがローマで何をしていたのか、スースロワとどんなやり取りをしていたのかもこの本で知ることができます。もちろん、限られた情報ではありますが貴重な情報であることに変わりはありません。

私にとってローマとドストエフスキーを知る上で非常にありがたい1冊でした。

Amazon商品ページはこちら↓

山城むつみ『ドストエフスキー』

五大長編を幅広い視点から深く鋭く論じていくこの作品は圧倒的です。

そして私はこの本を読んですぐに感銘を受けました。特に冒頭、二葉亭四迷がドストエフスキーやロシア文学について語った箇所があるのですがこれがもう素晴らしいのなんの。

その二葉亭四迷の言葉で始まった本書はまさにこの姿勢が貫かれた素晴らしい作品です。

特にバフチンのポリフォニーについての解説は非常にわかりやすく、上でも紹介したあの難解な『ドストエフスキーの詩学』の言わんとしていることはそういうことだったのかと唸ることになります。

ドストエフスキーの解説などでよく目にする「ドストエフスキー小説はポリフォニーである」という、わかるようでわからない難しい概念が山城さんの解説によって非常にクリアになります。

これは『カラマーゾフの兄弟』を読む上でもとても重要なポイントになってきますので、この本の意義はとてつもなく大きなものがあると思います。

Amazon商品ページはこちら↓

G・ルカーチ『トルストイとドストイェフスキイ』

「文学者の任務は答えを与えることでなく、問いを与えるところにある」とルカーチは述べます。そしてそれに最も成功した人物の一人としてドストエフスキーを挙げるのでした。

たしかにドストエフスキーは答えを与えてくれません。読者を混沌に叩き込むがごとく複雑怪奇な世界に私たちを引きずり込みます。

ですがそれこそドストエフスキーの最大の魅力でもあります。

「こう生きるべきだ」ではなく「あなたはどう生きるか」を突き付けるドストエフスキー。

訳者あとがきにもありますようにたしかに問題がある作品であるかもしれませんが、この作品で説かれていることはドストエフスキーをまた違った視点から見られるいい機会になったのではないかと思います。

G・ルカーチ『トルストイとドストイェフスキイ』~「ドストエフスキーは答えではなく問いを与える作家である」

Amazon商品ページはこちら↓

トルストイとドストイェフスキイ (1954年) (ダヴィッド選書)

藤澤房俊『「イタリア」誕生の物語』

ドストエフスキー夫妻はイタリアに長期滞在しました。ですが私はこれまでずっと気になっていたことがありました。それが「なぜドストエフスキーはローマに行かなかったのだろうか」ということです。

せっかくイタリアまで来てローマに行かないというのはよくよく考えてみれば不思議です。時間もお金も行こうと思えばなんとかなったのです。(もちろん賭博ですってんてんになったドストエフスキーにあるのは時間ばかりでお金はほとんどありませんでしたが・・・)

フィレンツェからローマへはそれほどの距離もありません。それこそ行こうと思えば行けたはずなのです。ですが彼らは行かなかった。それが私にとって不思議で仕方なかったのです。

この本のおかげでドストエフスキーが避けたローマ周辺の政治状況を知ることができました。私にとって非常にありがたい1冊でした。

イタリアという国について知る上でもこの本は非常に興味深い内容が満載でした。ぜひおすすめしたい作品です。

藤澤房俊『「イタリア」誕生の物語』~ドストエフスキーがなぜ妻とローマに行かなかったのかを知るために読んだ1冊!

Amazon商品ページはこちら↓

星野立子『シェイクスピアとロシアの作家・演劇人たち』

この本はタイトル通り、シェイクスピアとロシアの作家・演劇人たちとのつながりについて書かれた作品です。

この本ではプーシキンやドストエフスキー、トルストイ、チェーホフ、スタニスラフスキー、パステルナークと、ロシア文学界の大御所がずらりと並んでいます。

これまで「親鸞とドストエフスキー」をテーマに学んできた私にとって、トルストイやドストエフスキーについて学べるこの本はとてもありがたいものがありました。

特に「シェイクスピアとドストエフスキーのつながり」は最近私が最も注目していたテーマでした。

と言いますのも、上で紹介したジョージ・ステイナー著『トルストイかドストエフスキーか』という作品でまさに「ドストエフスキーがシェイクスピア的である」ということが指摘されていたからです。

ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフと、ロシア文学を考える上で絶対に避けることのできない重鎮たちとシェイクスピアのつながりをじっくり見ていけるこの本はとても貴重です。

星野立子『シェイクスピアとロシアの作家・演劇人たち』~ドストエフスキーやトルストイとのつながりを知れるおすすめ作品!

Amazon商品ページはこちら↓

ジェフリー・ロバーツ『スターリンの図書室』

なぜスターリンは独裁者となれたのか、その背景となったものは何だったのか、それを「読書」という観点から見ていく本書は非常に刺激的です。「読書」というある意味独裁者と結びつきにくいマイナーな切り口から攻めていく著者の勇気には驚くしかありません。非常に斬新です。

私自身、スターリンが猛烈な読書家であったことは以前当ブログでも紹介したモンテフィオーリ著『スターリン 青春と革命の時代』という伝記から知ってはいました。しかし、まさかこの「読書家スターリン」という一本槍で大部の伝記を書き上げてしまうのには恐れ入りました。この本の存在を知った時はそれこそ度肝を抜かれたものです。もちろん、すぐさま購入でした。

その中でも私にとって印象に残ったのはやはりスターリンのドストエフスキーに対する見解です。ここ数年間ドストエフスキーを学んできた私にとってここは見逃せないポイントでした。

スターリンがどのようにドストエフスキーを見ていたかを知る重要な手がかりがこの本にはあります。

ジェフリー・ロバーツ『スターリンの図書室』~読書という視点から見る斬新なスターリン伝。彼はドストエフスキーをどう見たのか。

Amazon商品ページはこちら↓

終わりに

以上、私のおすすめのドストエフスキー論の一覧でした。

他にも紹介したい本はまだまだあったのですが分量の関係上ここまでとさせて頂きました。

さすがは世界の文豪、ドストエフスキーです。これだけ多くの参考書があるということ自体がその影響力の大きさを物語っているのではないでしょうか。

興味のある方はぜひこれらの本を手に取って頂けたらなと思います。

次の記事からはドストエフスキーとキリスト教に関する本を紹介していきます。

次の記事はこちら

関連記事

コメント