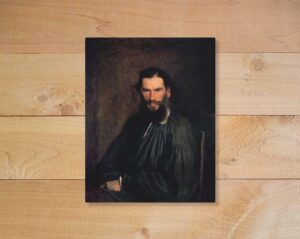

トルストイおすすめ作品10選と解説書、作品一覧~ロシアの巨人の圧倒的なスケールを体感!

トルストイおすすめ作品10選と解説書、作品一覧~ロシアの巨人の圧倒的なスケールを体感!

今回の記事ではこれまで当ブログで紹介してきた作品の中から特におすすめの作品10作をまずは紹介し、その後おすすめの解説書とその他作品の一覧を紹介していきたいと思います。

おすすめ作品選から漏れてしまった作品もトルストイを知る上ではどれも外せない作品です。トルストイは意外と作品が多く、当ブログで紹介していない作品もたくさんあります。ですので基本的には当ブログで紹介した作品は本当はすべておすすめ作品という位置づけなのですが、その中でも特にということで10選を選ばせて頂きました。

では早速始めていきたいと思います。それぞれのリンク先ではより詳しくお話ししていますのでぜひそちらもご覧下さい。

⑴『幼年時代』(1852年)

この作品はトルストイのデビュー作です。1852年、トルストイ24歳の年です。

24歳にしてすでに「自伝的小説」を書き発表したというのはすでに大物感が出ていますよね。この小説はトルストイ自身の実体験とフィクションが巧みに融合された作品となっています。

そしてこの作品が発表されるとロシア文壇は「この新人は何者か」と騒然となったそうです。

この作品はトルストイ文学の原点であり、トルストイの文学的手法は後の作品にも貫かれています。

分量的にも文庫本で200ページ弱と、かなりコンパクトな作品です。文豪トルストイというと難解なイメージがあるかもしれませんが、この作品の語り口はとても読みやすいものになっています。

トルストイの特徴がどこにあるのかを知るにはこの作品は格好の入り口になります。

ぜひぜひおすすめしたい作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

⑵『襲撃(侵入)』(1852年)

この作品は1851年にカフカースに向けて出発し、従軍経験をした若きトルストイによる実体験をもとにした小説になります。

カフカースはロシア語読みで、コーカサスという英語読みの方が私たちには馴染み深いかもしれません。

トルストイは雄大なカフカースを訪れ、従軍することになります。

ロシア軍はカフカースに生きる人々の村を襲い征服していきます。そしてそれはロシアの国土を攻撃してくる「山人」をやっつけるためだと言います。つまり「我々こそ正義だ」と言い、村々を侵攻していくのです。

ですがカフカースに住む人からすれば、いきなり攻めてきて村を焼き払い、多くの人を殺し、略奪をほしいままにするロシア人をどう思うでしょうか。

抵抗しなければ殺される。そうした状況に置かれたカフカースの人々は必死で抵抗します。

それに対しロシアの士官たちはどんな理由があって戦いに来たのかとトルストイはこの作品で痛烈に問いかけます。

トルストイはこの時のカフカース体験に大きな影響を受けています。彼は晩年になると特に強く戦争反対、非暴力を主張します。

それはこの時に感じた戦争への疑問が残り続けていたからかもしれません。

トルストイにおけるカフカースの意味を考える上で、この作品は大きな意味を持っているのではないかと私は感じています。

Amazon商品ページはこちら↓

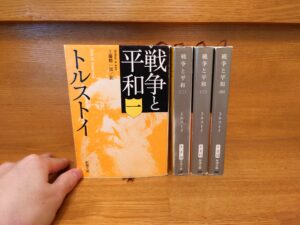

⑶『戦争と平和』(1865-1869年)

『戦争と平和』はとにかくスケールの大きな作品です。

この作品はできるだけ若いうちにまず読んだ方がいいです。特に学生のうちにこそ読むべき作品です。

まず読むのに時間がかかり過ぎます。社会人になってからだととてつもない覚悟が必要になります。

さらに言えば、若くて頭が柔軟なうちにトルストイ大先生の説教をがつんと受けておいた方がいいということです。

この作品では「人生とは何か。人間としてどうあるべきなのか」という教訓が山ほど出てきます。

これは年を取ってある程度自分が固まってしまってから聞くより、できるだけ早い方が絶対にその後につながっていきます。トルストイ大先生の説教に頷くか反発するかは自由です。どちらでもいいのです。ですが、こうした圧倒的なスケールで語られる物語や人生の教えをがつんとぶつけられる体験、これはかけがえのないものだと私は思います。

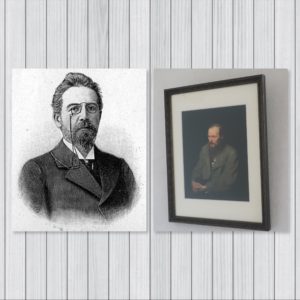

私は31歳にして初めて『戦争と平和』を読みました。やはり学生の時に読めてたらなとも感じましたが、ドストエフスキーを研究して様々な文学や歴史を知った上で読んだ今のタイミングも悪くなかったなと思っています。

ちなみに私はトルストイ大先生の説教に圧倒はされたものの、反発を感じた派であります。これはきっとドストエフスキー的な思考を持っているとこうなりやすいのではないかと感じております。

ドストエフスキーが小さな暗い部屋で何人かが集まりやんややんやと奇怪な言葉のやりとりを繰り返す物語を書くとすれば、トルストイはロシアやカフカースの広大な世界や華やかな貴族の大広間のイメージです。

ドストエフスキーが人間の内面の奥深く奥深くの深淵に潜っていく感じだとすれば、トルストイは空高く、はるか彼方まで広がっていくような空間の広がりを感じます。

深く深く潜っていくドストエフスキーと高く広く世界を掴もうとするトルストイ。

二人の違いがものすごく感じられたのが『戦争と平和』という作品でした。

万人におすすめできる作品ではありませんが、凄まじい作品であることに間違いはありません。一度読んだら忘れられない圧倒的なスケールです。巨人トルストイを感じるならこの作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

⑷『アンナ・カレーニナ』(1875-1878年)

あのドストエフスキーが「文学作品として完璧なものであり、現代ヨーロッパ文学のなかに比肩するものを見ない」と激賞した作品がこの『アンナ・カレーニナ』になります。

『戦争と平和』に引き続き『アンナ・カレーニナ』を読んだ私ですが、圧倒的なスケールの『戦争と平和』に脳天直撃のガツンとした一撃を受け、今度は『アンナ・カレーニナ』の完璧すぎる芸術描写に、私はもうひれ伏すしかありませんでした。ただただひれ伏すしかない。それだけです。もう完敗です。こんな完璧な作品を見せられて、自分の卑小さをまざまざと感じさせられました。何でこんなに完璧な文章を書けるのかと頭を抱えたくなります!それほど圧倒的な作品です。

何がそんなにすごいのか。

うまく言い表すことは難しいのですが、まず情景描写があまりに巧みで、しかもそれが自然なのです。物語の展開や登場人物たちの動きや心情に絶妙な効果を与えながらも主張しすぎないバランス感。流れるように読めてしまいます。これは読めばわかります。トルストイの大作といえば難しいイメージがあるかもしれませんが、驚くほどすらすら読めてしまいます。私もこれには驚きました。

そして微妙な心の動きも見逃さないトルストイの人間分析力。『戦争と平和』も恐るべき人間洞察、真理探究が行われていましたがこの作品でもそんなトルストイの手腕が遺憾なく発揮されています。

Amazon商品ページはこちら↓

⑸『人はなんで生きるか』(1881年)

トルストイはこの作品で「人はなんで生きるか」を探究していきます。

そしてその大きな柱となるのが「愛」です。

この作品は民話を題材にしていることもあり、非常に素朴です。ですがこれがとにかく味わい深い!

上の本紹介でも出てきましたが、この作品は「民衆自身の言葉で、民衆自身の表現で、単純に、簡素に、わかり易くをモットーに努力した」というトルストイの渾身の一作です。まさにその通りの作品となっています。

そして文庫本で50ページほどのコンパクトな作品ですので肩肘張らずに手に取ることができます。

トルストイというと難解で長大なイメージがありますが、この作品は決してそんなことはありません。

読むと温かな気持ちになれます。ぜひおすすめしたい作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

人はなんで生きるか 他四篇(民話集) (岩波文庫 赤 619-1)

⑹『わが信仰はいずれにありや』(1884年)

この作品はトルストイの信仰とはいかなるものかということを知るのに非常に重要なものとなっています。この作品はこれまで当ブログでも紹介してきた『懺悔』、『教義神学の批判』、『要約福音書』のトルストイ宗教論文のまとめとも言うべき作品です。

トルストイはこの作品で教会が語るキリスト教を徹底的に批判します。そしてトルストイが聖書を読み込んで見出した新たなるキリスト教をこの作品で示します。

その内容については想像をはるかに超えてシンプルです。

ですが私はこの作品を読んで、「あること」を感じることになりました。

それが記事タイトルにもありますように、「トルストイにニーチェを感じる」ということでした。

この記事ではトルストイとニーチェ、そしてドストエフスキーとの比較を通してこの作品を見ていきます。

Amazon商品ページはこちら↓

⑺『イワンのばかとそのふたりの兄弟』(1885年)

私がこの作品を読んだのは2022年の4月のこと。

そうです、ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから2か月が過ぎ、悲惨な状況が連日報道されていた中での読書でした。

そんな中でこの本に説かれる非暴力主義に対し、何とも言えない思いが浮かんできたのはやはり事実です・・・

あらすじにもありますように、イワンの国は攻め込まれても何の抵抗もしませんでした。家を焼かれたり、略奪されたり、ひどい目にあってもただ泣くのみでした。

そうしているうちに不気味に思った敵兵たちが逃げていったとこの物語では語られるのですが、はたしてこの世界情勢の中そのような物語を読んでどう思うか・・・これは難しいところですよね。ですが、非常に意味のあることではないかとも私は思います。

ロシアによるウクライナ侵攻で揺れる今だからこそ重要な作品だと思います。

Amazon商品ページはこちら↓

イワンのばか 他八篇(民話集) (岩波文庫 赤 619-2)

⑻『人にはどれほどの土地がいるか』(1886年)

この作品は「ある村の百姓が、より大きな土地をもらえるという儲け話に乗っかり、次々と欲望を増大させていき、最後にはその欲望のゆえに命を落とす」という、筋書きとしてはかなりシンプルな物語です。

ですがそこは最強の芸術家トルストイ。彼の手にかかればそうしたシンプルなストーリーがとてつもなく劇的で奥深いものになります。

この物語のポイントは人間の欲望が徐々に徐々に拡大し、後戻りできない様をこの上なく絶妙に描き出している点にあります。最初はちょっとの儲け話だったのです。何もいきなりとてつもない大儲けができるというわけではないのです。ですがその「徐々に徐々に」が実に厄介で、これが元で人生が破滅するというのは私達にもよくわかりますよね。

トルストイはそんな「徐々に徐々に」後戻りできない欲望の悲劇を民話に託して語ります。

タイトルの『人にはどれだけの土地がいるか』というのはまさに絶妙なネーミングとなっています。

「もっと、もっと!」とより大きな土地を求めて、主人公の百姓は歩き回ります。自分が歩いただけの土地をもらえるという取引のために彼は必死で歩き回るのです。ですがその結末は・・・

いやぁ実に見事。この物語が世界でトルストイの代表作として今も愛されている理由がよくわかりました。

トルストイ民話の中で一番好きな作品はどれかと言われましたら私はこの作品を選びます。

ぜひぜひおすすめしたい作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

イワンのばか 他八篇(民話集) (岩波文庫 赤 619-2)

⑼『イワン・イリッチの死』(1886年)

この作品ではトルストイにとっての根本問題のひとつ、「死の問題」について語られることになります。

この作品は読んでいてとにかく苦しくなる作品です。心理描写の鬼、トルストイによるイワン・イリッチの苦しみの描写は恐るべきものがあります。

そしてトルストイらしい思索の渦。

幸せだと思っていた人生があっという間にがらがらと崩れていく悲惨な現実に「平凡な男」イワン・イリッチは何を思うのか。その葛藤や苦しみをトルストイ流の圧倒的な芸術描写で展開していきます。

そして、私はこの作品を読んでいて、「あること」を連想せずにはいられませんでした。

それがチェーホフの存在です。

チェーホフは1860年生まれのロシアの作家です。トルストイからはなんと32歳も年下です。

そんなチェーホフは若い頃トルストイに傾倒していた時期がありました。

チェーホフとトルストイを比較するという点でも『イワン・イリッチの死』という作品は非常に興味深いように私には思えました。

文庫本で100ページ少々という、トルストイ作品の中でも手に取りやすい分量となっていますのでぜひぜひおすすめしたい作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

⑽『芸術とは何か』(1889-1897年)

この作品ではトルストイが思う「芸術とは何か」と、「芸術とはいかにあるべきか」が熱く語られます。

私たちは「芸術」というと、何か絶対的な「美」とか「善」を想像してしまいますが、トルストイの定義によればそれは「芸術」そのものとはまた別の問題だと言うのです。

「芸術とはまず、感情の伝染である。そしてその上で『どんなものを伝えるのか』という良い芸術、悪い芸術という問題が生じてくる」

トルストイはこの作品でこう述べるのでありました。

晩年のトルストイ思想を知る上でもこの作品は非常に重要なものとなっています。トルストイの過剰なまでのストイックさはこうしたところに根があるのかときっと驚くと思います。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

Amazon商品ページはこちら↓

トルストイのおすすめ解説書

ここから先はトルストイをより知るためにおすすめの参考書を紹介していきます。

⑴藤沼貴『トルストイ』

この本ではトルストイの生涯や作品の解説がかなり詳しく語られます。

しかも著者の語りも非常に読みやすく、まるで小説を読んでいるかのように読み進めることができます。

文字も大きめですので読んでいて目が痛くなるようなストレスもありません。

この本を読めばトルストイの圧倒的なスケールをまざまざと感じることになります。これは非常に面白いです。

私はこの伝記をトルストイ作品を読む時の解説書としても利用しています。

トルストイの生涯だけでなく、作品の背景や解説まで語ってくれるこの伝記は本当にありがたいです。

トルストイを読むならこの伝記は必読です。非常におすすめな作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

⑵『カフカース 二つの文明が交差する境界』

私がこの本を手に取ったのは藤沼貴著『トルストイ』でこの作品が紹介されていたからでした。

この作品はそれぞれの分野の専門家による共著になります。この本では文学だけでなく様々な観点からカフカースを見ていくことができます。

私はトルストイとの関係性からカフカースに関心を持つようになりましたが、入り口は人それぞれだと思います。そんな中多様な視点からカフカースを見ていくこの本の試みは非常に面白いなと思いました。

Amazon商品ページはこちら↓

⑶川端香男里『100分de名著 トルストイ『戦争と平和』』

「この本は奇跡の1冊です!」

私はこの本を読んで感動しました。

『戦争と平和』は誰もが知るトルストイの代表作です。そしてこの作品の長大さたるや世界文学でも屈指のものです。私が読んだ新潮社版で全4巻2500ページ超という恐るべきボリュームです。

その長大かつ深遠なるこの作品をここまでコンパクトにわかりやすく解説するこの本に私は驚愕してしまいました。

この『100分de名著』では、人物の関係性だけではなく、時代背景もしっかりと解説してくれます。『戦争と平和』で語られる物語にはどんな背景があり、何がそこで表現されようとしているのかということまでとてもわかりやすく説かれます。

いわばこの作品の「読みどころ」をピンポイントで示してくれます。

ただ漠然と読んでも見えてこないであろう「トルストイのすごさ」をこの解説書で知ることができます。

もしこの解説書を読んでいなかったら私は『戦争と平和』に挫折していたかもしれません。

この解説書があったからこそ『戦争と平和』の面白さやすごさを体感することができたと思います。

この本は『戦争と平和』を読む際の必読書と言っていいのではないでしょうか!

Amazon商品ページはこちら↓

トルストイ『戦争と平和』 2013年6月 (100分 de 名著)

⑷バーリン『ハリネズミと狐』

トルストイを学んでいてつくづく思うのですが、ドストエフスキーと比べてトルストイの参考書は明らかに数が少ないです。しかもそれぞれ個々の作品に特化したものとなればほとんどなくなってしまいます。

そんな中今回ご紹介する『ハリネズミと狐』は非常に貴重なトルストイ作品の参考書となっています。

この作品ではトルストイの特徴と『戦争と平和』を題材にした彼の歴史哲学を学ぶことができます。刺激的で面白い本ですのでぜひぜひおすすめしたい参考書です。

Amazon商品ページはこちら↓

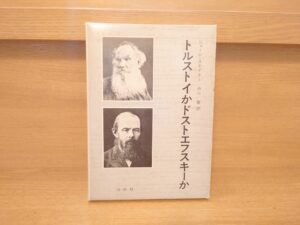

⑸G・ステイナー『トルストイかドストエフスキーか』

「トルストイかドストエフスキーか」。両方はありえない。 このことはこれまでトルストイ作品を読んできて強く感じたことでしたがこの作品はそのメカニズムを見事に解明してくれる名著です。

いやぁ~、とにかく面白い!この本はものすごいです!これはぜひともおすすめしたい作品です!

トルストイとドストエフスキーの特徴が非常に鮮明に見えてきます。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ドストエフスキーが好きな人はドストエフスキーを、トルストイが好きな人はもっとトルストイを好きになることでしょう。

Amazon商品ページはこちら↓

その他トルストイ作品一覧

おすすめ作品から漏れてしまったものの、トルストイを知る上で重要な作品を以下紹介していきます。

『少年時代』(1854年)

前作『幼年時代』ではタイトル通り、幼い男の子の幸福な生活が描かれ、愛に包まれた美しき思い出が語られました。

そして今作ではその男の子が新たな段階へ成長していく過程が描かれます。

こうしてお話ししていくと、前作に続いてほのぼのしたストーリーが展開されるかと思いきやそこはトルストイ。ここからなかなかに強烈な展開になっていきます。

何かとんでもない事件に巻き込まれてしまうのでしょうか、それとも波乱万丈な人生が始まっていくのでしょうか。

いえいえ、そんなことはありません。

主人公の少年を取り巻く環境は裕福な貴族としては平凡そのもの。ありきたりな貴族の定番の生活です。

ですが、これがトルストイにかかるとまったく平凡どころではないストーリーと変身してしまうのです。

なぜ彼にはそんな離れ業が可能なのでしょうか。

それこそトルストイの圧倒的な自我の強さにその秘密がありました。トルストイの信じられないほどの感受性、繊細さ、敏感さは「当たり前の生活」を吹き飛ばすほど強烈です。

幼年時代から少年時代を経て、主人公にもそんなトルストイ流の強烈な自我が芽生えていきます。

この強烈な自我、驚異的な感受性がこの作品には充満しています。

幼年時代から少年時代へ。

その微妙ながら絶大な変化を巧みに捉えたのがこの作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

『青年時代』(1857年)

今作は『幼年時代』『少年時代』『青年時代』と続いたトルストイ自伝三部作の最終作になります。

主人公ニコーレニカの幼年期から青年期までの成長を描いたこの三部作ですが、ニコーレニカにはトルストイ自身の性格がかなり反映されています。

トルストイは学生時代、今作の主人公ニコーレニカと同じように、日記を書いていました。そこにはずらっと理想が書かれていて、「こうなろう」と意気込むも、全く実現できずに自己嫌悪に陥るというループの繰り返しだったそうです。

晩年になっても変わらないトルストイの性格がすでにこの作品で見えてきます。トルストイの人柄、特徴を知る上でも非常に重要な作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

『地主の朝』(1856年)

トルストイは1847年にカザン大学を中退し、故郷のヤースナヤ・ポリャーナに帰ってきます。

そして『青年時代』に書かれていたように、己の自己実現のために細かいリストを作成し、その実行に取り掛かったのでした。

そのひとつが今作『地主の朝』で語られるような農地経営だったのです。

ですが、若きトルストイはあっという間にこれに挫折します。

今作ではそんなトルストイの苦い経験を知ることになります。

Amazon商品ページはこちら↓

『森林伐採』(1855年)

今作『森林伐採』ではロシア軍に従軍したトルストイが、兵士たちの姿を通して「ロシア民衆とは何か」という問いを探究していく作品になります。

トルストイのカフカース体験が彼の思想形成に多大な影響を与えていたことがこの小説からうかがえます。

ページ数にして30ページほどというコンパクトな作品の中に情景描写の妙、深い人間洞察というトルストイらしさが詰まった逸品です。

Amazon商品ページはこちら↓

『吹雪』(1856年)

『吹雪』はあのツルゲーネフにも大絶賛された作品でした。ツルゲーネフはトルストイより10歳年上で、この時にはすでにツルゲーネフはロシア文壇のトップに君臨していました。

そのツルゲーネフからここまで絶賛されるというのはやはりトルストイは只者ではありません。作家デビューから数年でここまでの表現力を発揮する彼の天才ぶりには驚くしかありません。

トルストイにとってカフカース体験が彼の生涯を貫く大きな経験となったことはこれまでの記事でもお話ししてきました。

そのカフカース体験を「吹雪による遭難」として描くことで「思想」に昇華させたこの作品は強いメッセージ性を感じさせます。

カフカースの圧倒的な雄大さ、そこに住む人々の生活、従軍生活を通して学んだ人間観。

そして、この雄大な世界は「吹雪」という自然現象を通してトルストイの命を奪いにきました。

心を持っていかれそうになる圧倒的な自然は、同時にいとも簡単に人間の生命を奪いうる。

圧倒的なものに対する憧れと恐怖。

巨大な自然を前にして人間が抱く感情。

カフカースでの日々はトルストイの生涯にどれだけ多くの影響を与えたことでしょうか。

ヨーロッパの作家の多くが「アルプス体験」を経ているというのは有名なお話です。ドイツの詩人ゲーテもそのひとりです。

ヨーロッパ人にとってアルプスがいかに大きなインスピレーションを与えたのかというのは私にとっても非常に興味深いものがあります。

それと同じように、トルストイにとってもこのカフカース体験が大きな影響があった。

これはトルストイを知る上で見逃せないポイントなのではないかと私は感じたのでありました。

Amazon商品ページはこちら↓

『セヴァストーポリ物語』(1855-1856年)

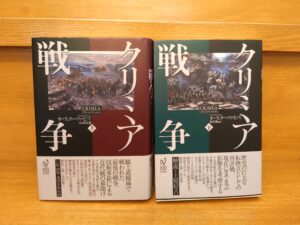

トルストイはあのクリミア戦争に従軍しています。そしてそこでの体験をルポ的に書いたもの、そしてそこからフィクションと結びつけて小説化したものが今作『セヴァストーポリ物語』になります。

クリミア戦争についてはこの本に詳しく書かれていましたが、この戦争の激しさ、悲惨さはそれまでの歴史上稀に見るほどのものでした。

その中でも最も激戦地だったと言われる第四堡塁にもトルストイはいたというのですから驚きです。

よくそんな所にいて生存できたなと心から思います。頑健な心身、そして何より強運があったからこそでしょうが、それにしても強烈です。

世界史上稀に見る悲惨な戦争となったクリミア戦争。

その実態を知る上でもこの作品はおすすめです。

Amazon商品ページはこちら↓

『コサック』(1863年)

『コサック』はトルストイのカフカース体験の集大成とも言える作品です。

トルストイは元々、自伝的な小説を書くことに非常に優れていました。その代表作が『幼年時代』『少年時代』『青年時代』の自伝三部作でありました。

今作『コサック』でもそうした自伝的な部分はありつつも、トルストイは大きな進化を遂げることになります。

それが「自伝的な主人公とフィクションの融合」でした。

そしてさらにトルストイは「一段高い次元で全体を見わたす叙事詩的視点、いわゆる全知全能な視点」を志向するようにもなっていきます。『戦争と平和』はまさしくこうした視点で書かれることになり、ギリシャの偉大な詩人ホメロスの作『イリアス』や『オデュッセイア』と比されることにもなっていきます。

そういう意味でも今作『コサック』の持つ意味は非常に大きなものがあると思われます。

Amazon商品ページはこちら↓

『ルツェルン』(1857年)

トルストイは1855年にクリミアの戦地から離れ、故郷ヤースナヤ・ポリャーナに帰還します。

そしてその後1857年にヨーロッパ旅行に出発します。

最初に訪れたパリで長期の滞在の後、ギロチンによる公開処刑を目の当たりにし、トルストイは現代文明への激しい懐疑を決定的なものとしたのでありました。

そしてこの『ルツェルン』はそんなトルストイがパリの後に訪れたスイスの保養地、ルツェルンを舞台にした作品となっています。

この作品はここを訪れたトルストイが遭遇した「ある事件」がもとになって書かれました。

トルストイが大激怒したルツェルン事件。

短編ながらも非常に大きな意味を持った作品となっています。

Amazon商品ページはこちら↓

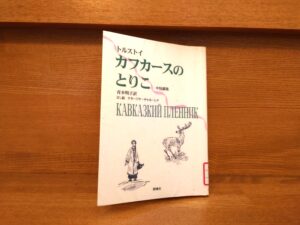

『カフカースのとりこ』(1872年)

トルストイは子供たちの教育に並々ならぬ熱意を抱いていました。

自分の邸宅を学校として開放し、自ら教え、ついには自分で教科書を作ってしまうほどでした。

今作『カフカースのとりこ』はそんな自作教科書に収録された作品になります。

『カフカースのとりこ』というタイトルから私は最初、カフカースに夢中になる話かと思ってしまっていたのですが「捕虜」の「とりこ」でした。

この作品も芸術家トルストイらしい見事な自然描写と、究極の人間観察家トルストイの特徴が出ています。

Amazon商品ページはこちら↓

カフカースのとりこ: トルストイ中短編集 (ロシア名作ライブラリー 8)

『懺悔』(1884年※執筆開始は1879年)

『懺悔』は宗教的著作をこれから発表しようとしていたトルストイが、自らの立場や思いを表明するために書いた作品になります。

「それを抜きにしていきなり、『教義神学研究』や『要約福音書』など、常識はずれの著作を発表しても、読者はトルストイが本当に発狂したと思って、読まなかっただろう。」

こう書かれてしまうほど根本的な思想転換がトルストイには起こっていました。一般の人にはまず受け入れられないであろう存在がここからのトルストイになります。

たしかに上の引用で出てきた『教義神学批判』や『要約福音書』など、教会批判の書はかなり過激です。当時のロシア正教側からすると到底認めることができない内容がびっしりと詰め込まれています。

当時としては想像を絶する「批判の書」と言っても過言ではありません。

しかもそれを書いたのがロシアの偉大なる作家トルストイだというのですから世間のショックはそれこそすさまじいものがあったと思います。

その衝撃を幾分か和らげるために書かれたこの『懺悔』ですが、これはこれでやはり世に衝撃をもたらしたのでありました。

Amazon商品ページはこちら↓

『教義神学の批判』(1880年)

上で紹介した『懺悔』ではトルストイが自身の信仰がどのような経緯でもたらされるようになったのかが語られましたが、この作品では実際にロシア正教の教義を徹底的に批判していくことになります。トルストイの信仰とロシア正教の教義はもはや到底相容れないものとなっていました。

この記事ではそんなトルストイの激烈な教会批判の例をいくつか紹介します。きっと読めば皆さんも驚くと思います。それほど強烈な批判でした。

Amazon商品ページはこちら↓

『要約福音書』(1880年)

この作品は聖書に書かれているイエスの生涯をトルストイ流に再構成したものになります。

この作品の特徴は何と言っても「キリストの言説と伝えられるものであっても、近代人にとって不合理と認められ、抵抗を感じさせるような奇蹟や神秘の部分は除去されて」いる点にあります。

この作品ではイエスが病人を治したり、水の上に浮かんだり、死者を蘇らせたりというエピソードがカットされています。キリスト教にとって最も重要な教義のひとつである「イエスの復活」ですらカットする徹底ぶりです。

イエスによる奇跡は「信じないものを信じさせるためのものに過ぎない」とトルストイはばっさりと切り捨てます。

Amazon商品ページはこちら↓

『人生論(生命論)』(1886-1887年)

この作品を読んでいて私が感じたのは仏教的なエッセンスがかなり感じられる点です。

トルストイはショーペンハウアーに傾倒していた時期があり、その関係で仏教や老子の思想も研究しています。

「死とは何か」「命とは何か」「生きるとは何か」を考える際に、やはり仏教は大きな問いを私たちに投げかけます。トルストイも仏教から感じたものが大きかったのであろうことがこの作品を読んでいてとても感じられました。

この作品は文庫本で250ページほどという分量ですがものすごく骨太な作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

『クロイツェル・ソナタ』(1887-1889年)

この作品は嫉妬に狂った夫が不倫疑惑の妻を殺してしまうという筋書きなのですが、これがとにかくやりきれない小説なんです・・・

この悲劇的な作品は、いかにして生まれてきたのか

それには、実はトルストイ自身の家庭崩壊や理想と現実との乖離が大いに関係していたのでありました。

この記事では作品だけでなくトルストイの悲劇的な家庭生活についてもお話ししていきます。

Amazon商品ページはこちら↓

『神の王国は汝らのうちにあり』(1890-1893年)

この作品は非暴力主義を掲げるトルストイがロシア帝国や教会のあり方について徹底的に批判を述べたものになります。 ですので、当然検閲を通るはずもなく当局から発禁処分とされ、国内で出版されることもありませんでした。 ここまで当ブログでもトルストイの宗教的著作をご紹介してきましたが、彼の宗教信仰の中心は非暴力主義にあります。そんなトルストイにとって当時の暴力的な国家体制のあり方は到底容認できるようなものではありませんでした。

この記事ではそんなトルストイの非暴力主義と体制批判について見ていきます。

Amazon商品ページはこちら↓

『シェイクスピア論および演劇論』(1903-1904年)

この論文はシェイクスピア嫌いとして有名なトルストイがその理由を上下二段組で50ページほどかけて延々と述べていくという、ある意味驚異の作品となっています。

私はトルストイと反対にシェイクスピアが大好きですので、これは逆に気になる問題でもありました。「シェイクスピアの何が気に入らないんだろう。こんなに面白いのに」と思わずにはおれません。

というわけで興味津々で私はこの作品を読み始めたのでありました。

この記事ではトルストイがなぜシェイクスピアを嫌うのかということをじっくりと見ていきます。

Amazon商品ページはこちら↓

『復活』(1899年)

この作品は富裕な貴族ネフリュードフ侯爵と、かつて彼が恋して捨てた小間使いの女性カチューシャをめぐる物語です。

この作品はロシアだけでなく世界中で大反響を巻き起こし、トルストイの名を不朽のものにしました。

『復活』はとにかく宗教的で道徳的です。そして社会改良のための批判を徹底的に繰り返します。

そうした高潔な宗教的な信念が劇的な物語と絡み合いながら語られるところに『復活』の偉大さがあるように感じました。

有名な長編にも関わらずおすすめ10選に入らなかったのは個人的に私がこの作品が苦手だからです。相性の問題だと思います。そのことについてもこの記事でお話ししていきます。

Amazon商品ページはこちら↓

終わりに

さて、これにてトルストイ作品と解説書の紹介を終了します。

かなりの数の作品を読んできましたが、正直かなり苦しい読書となりました。

というのも、文学界隈でよく言われることに「ドストエフスキーかトルストイか」という問題があります。

どちらかを好きになってしまったら、両方を好きになることはありえないということがこの問題に込められているのですが、まさにその通りであることを強く実感しました。

ドストエフスキーとトルストイではその思想も人生への考え方もまるで正反対です。

私はドストエフスキーのものの考え方や人生観にとても惹かれました。しかしそうなるとトルストイの人生観にはどうしても生理的についていけなくなってしまうのです。これは読んでびっくりでした。本当に無理なんです。

「両者のいいところをバランスよく取り込めばいいではないか」という折衷案すら許さない厳然たる溝があるのです。

私はトルストイを読み込んでいた時、特に宗教的著作に取り組んでいた時期にあまりに辛くて胸の辺りが痛くなってしまいました。おそらくストレスです。体調もかなり悪くなってしまいました。

トルストイは恐ろしいほど厳密にものごとを考えていくので、その圧にやられてしまったのだと思います。それにやはり、怒涛のように説教を繰り返すトルストイに耐えられず、身体がSOSを出していたのではないかと想像しています。トルストイの言うことを受け入れられない自分にはやはりきついものがありました。

まさに「ドストエフスキーかトルストイか」という問題を身体で体感したトルストイ体験になりました。

他にもトルストイに関して思うことは山ほどあるのですが、そのことについてはいつか機会があればお話しするかもしれません。

巨人トルストイはやはり巨人でした。いや、大巨人です。いや、怪物です。いや、・・・・

とにかくすさまじいスケールの人物としか言いようがありません。何もかも規格外。私生活も思想も作品も並のものさしで測れるような人物ではありません。こうした大人物と本を通して対話できたのは本当にありがたい経験となりました。身体に少なからぬダメージはありましたが悔いはありません。

トルストイはやはり苦手なことがわかりましたが、その分ドストエフスキーへの思いが深まったように感じます。やはり比べてみることは大事ですね。改めてそれぞれの特徴が見えてくるような日々でした。

以上、「トルストイおすすめ作品10選と解説書、作品一覧~ロシアの巨人の圧倒的なスケールを体感!」でした。

関連記事

コメント