三島由紀夫『葉隠入門』あらすじと感想~「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」の真意とは。三島思想の支柱を知れる作品

三島由紀夫『葉隠入門』あらすじと感想~死という劇薬こそ生きる力となる。「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」の真意とは。三島思想の支柱を知れる作品

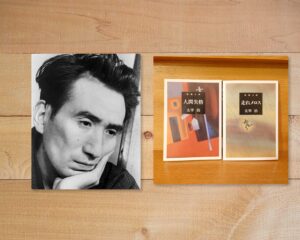

今回ご紹介するのは1967年に発表された三島由紀夫著『葉隠入門』です。私が読んだのは新潮社版令和5年第63刷版です。

早速この本について見ていきましょう。

「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」の一句で名高い「葉隠」は、死を中核に据えた、自由と情熱の書である。三島は“わたしのただ一冊の本”と呼んで心酔した。「葉隠」の濶達な武士道精神を今日に甦らせ、乱世に生きる〈現代の武士〉たちの常住坐臥の心構えを説いたこの『葉隠入門』は、人生論であり、道徳書であり、三島自身の文学的思想的自伝でもある。「葉隠」の現代語訳を付す。

Amazon商品紹介ページより

「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」

誰もが知るこの言葉の元となった『葉隠』を三島由紀夫は生涯愛しました。そして彼自身この作品を発表した3年後にまさに武士のように自刃しています。この本が三島に与えた影響が並々ならぬことは間違いありません。

三島自身、プロローグで『葉隠』について次のように述べています。

戦争中から読みだして、いつも自分の机の周辺に置き、以後二十数年間、折りにふれて、あるページを読んで感銘を新たにした本といえば、おそらく「葉隠」一冊であろう。わけても「葉隠」は、それが非常に流行し、かつ世間から必読の書のように強制されていた戦争時代が終わったあとで、かえってわたしの中で光を放ちだした。「葉隠」は本来そのような逆説的な本であるかもしれない。戦争中の「葉隠」は、いわば光の中に置かれた発光体であったが、それがほんとうに光を放つのは闇の中だったのである。

戦後、わたしはまもなく小説家として出発した。当時のわたしの周辺には、新しい時代の、新しい文学の潮流がうず巻いていた。しかし、このいわゆる戦後文学の時代は、わたしに何らの思想的共感も、文学的共感も与えなかった。ただ、わたしと違った思想的経歴を持ち、わたしと違った文学的感受性を持つ人たちの、エネルギーとバイタリティーだけが、嵐のようにわたしのそばを擦過していった。わたしはもちろん自分の孤独を感じた。そして戦争中から戦後にかけて一貫する自分の最後のよりどころは、何であろうかと考えた。それはマルクスの「資本論」でもなく、また教育勅語でもなかった。その一貫するわたしを支える本こそ、わたしのモラルのもととなり、同時にわたしの独自の青春をまるごと是認するものでなければならなかった。わたしのその孤独と反時代的な立場を、両手でしっかりと支えてくれるものでなければならなかった。のみならず、それは時代にとって禁断の書であるべきであった。「葉隠」はこのあらゆる要請にこたえていた。なぜなら、当時この一冊の本は、戦時中にもてはやされたあらゆる本と同様に、大ざっぱに荒縄でひっくくられて、ごみための中へ捨てられた、いとうべき醜悪な、忘れ去らるべき汚らわしい本の一つと考えられていたからである。かくて「葉隠」は時代の闇の中で、初めてそのほんとうの光を放ち出した。

わたしが戦争中から「葉隠」に感じていたものは、かえってその時代になってありありとほんとうの意味を示しはじめた。これは自由を説いた書物なのである。これは情熱を説いた書物なのである。「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」という有名な一句以外に「葉隠」をよく読んだことのない人は、いまだに、この本に忌わしいファナティックなイメージを持っている。しかし、「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」というその一句自体が、この本全体を象徴する逆説なのである。わたしはそこに、この本から生きる力を与えられる最大の理由を見いだした。

新潮社、三島由紀夫『葉隠入門』令和5年第63刷版P8-10

三島由紀夫がどれだけこの本に思い入れを持っていたかが伝わって来ます。

特にこの箇所の終盤に説かれる『「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」というその一句自体が、この本全体を象徴する逆説なのである。わたしはそこに、この本から生きる力を与えられる最大の理由を見いだした。』という言葉は三島がこの書から受け取った真髄が現れていると思われます。

このことについて本文中で三島は次のような興味深い言葉を述べています。

現代社会では、死はどういう意味を持っているかは、いつも忘れられている。いや、忘れられているのではなくて、直面することを避けられている。ライナ・マリア・リルケは、人間の死が小さくなったということを言った。人間の死は、たかだか病室の堅いべッドの上の個々の、すぐ処分されるべき小さな死にすぎなくなってしまった。そしてわれわれの周辺には、日清戦争の死者をうわまわるといわれる交通戦争がたえず起こっており、人間の生命のはかないことは、いまも昔も少しも変わりはない。ただ、われわれは死を考えることがいやなのである。死から何か有効な成分を引き出して、それを自分に役立てようとすることがいやなのである。われわれは、明るい目標、前向きの目標、生の目標に対して、いつも目を向けていようとする。そして、死がわれわれの生活をじょじょにむしばんでいく力に対しては、なるたけふれないでいたいと思っている。このことは、合理主義的人文主義的思想が、ひたすら明るい自由と進歩へ人間の目を向けさせるという機能を営みながら、かえって人間の死の問題を意識の表面から拭い去り、ますます深く潜在意識の闇へ押し込めて、それによる抑圧から、死の衝動をいよいよ危険な、いよいよ爆発力を内攻させたものに化してゆく過程を示している。死を意識の表へ連れ出すということこそ、精神衛生の大切な要素だということが閑却されているのである。

しかし、死だけは、「葉隠」の時代も現代も少しも変わりなく存在し、われわれを規制しているのである。その観点に立ってみれば、「葉隠」の言っている死は、何も特別なものではない。毎日死を心に当てることは、毎日生を心に当てることと、いわば同じことだということを「葉隠」は主張している。われわれはきょう死ぬと思って仕事をするときに、その仕事が急にいきいきとした光を放ち出すのを認めざるをえない。

われわれの生死の観点を、戦後二十年の太平のあとで、もう一度考えなおしてみる反省の機会を、「葉隠」は与えてくれるように思われるのである。

新潮社、三島由紀夫『葉隠入門』令和5年第63刷版P27-29

1967年に発表された本書ですが、これは2020年代を生きる私たちにもそのまま直結しているお話だと思います。

「われわれは、明るい目標、前向きの目標、生の目標に対して、いつも目を向けていようとする。」

たしかに私たちはよりよい生活、人生のために必死に努力し、仕事に追われなんとか生き続ける毎日です。

ですが悲しいかな、もはや日本はかつてのような経済成長もなく、格差も広がり、閉塞感に包まれています。三島時代に存在していた「明るくて進歩的な生の哲学」すら私たちはもはや信じることが難しい・・・。死の思想どころか生の思想すら失われつつあるというのが今の私達なのかもしれません。

そんな私たちにとってこれほど真っすぐに「死を見つめろ」と喝破する三島由紀夫の存在は私達、特に若者層には強く響いてくるものがあるのではないかと私は素朴に感じてしまいました。

興味深いことに、この箇所の少し前で三島は安保闘争を闘った学生についても言葉を残しています。そちらも見ていきましょう。

戦時中には、死への衝動は一〇〇パーセント解放されるが、反抗の衝動と自由の衝動と生の衝動は、完全に抑圧されている。それとちょうど反対の現象が起きているのが戦後で、反抗の衝動と自由の衝動と生の衝動は、一〇〇パーセント満足されながら、服従の衝動と死の衝動は、何ら満たされることがない。十年ほど前に、わたしはある一保守系の政治家と話したときに、日本の戦後政治は経済的繁栄によって、すくなくとも青年の生の衝動を満足させたかもしれないが、死の衝動についてはついにふれることなく終わった。しかし、青年の中に抑圧された死の衝動は、何かの形で暴発する危険にいつもさらされていると語ったことがある。

わたしは安保闘争もその極端な電位差の一つのあらわれだと思うのである。安保闘争はじつに政治的に複雑な事件で、あれに参加した青年たちは、何か自分の身を挺するものを捜して参加したにすぎず、かならずしもイデオロギーに支配されたり、あるいは自分で安保条約の条文を精密に研究して行動したわけではなかった。彼らは相反する自分の中の衝動、反抗と死の衝動を同時に満たそうとしたのである。

しかし、安保騒動の挫折のあとにきたものはさらに悪かった。自分が身を挺した政治的行動は、一種のフィクションであり、死は現実にはこず、そして政治的な結果は何ら満足すべきものではなく、あらゆる行動のエネルギーは、無効であったということが確認されたのである。ふたたび、現代日本において青年たちは、「お前たちがそのために死ぬという目標はないのだぞ。」という宣告を受けたのだった。

新潮社、三島由紀夫『葉隠入門』令和5年第63刷版P25-26

これは実に興味深い指摘です。

と言いますのも三島由紀夫はこの二年後、東大駒場講堂にて全共闘の学生達との討論に臨みます。私が三島由紀夫に興味を持ったのもこの討論がきっかけでした。そしてこの討論は映画化され、その様子を私たちも目の当たりにすることができます。

この全共闘そのものに対しては以前の記事「小阪修平『思想としての全共闘世代』~60年代からの時代精神を著者個人の語りから感じることができるおすすめ作品」でお話ししていますのでぜひこの記事を参照して頂きたいのですが、三島由紀夫は『葉隠』の思想を胸にこの時も生きていたのだなと遅まきながら感ずることとなりました。

そして全共闘とセクトの問題の暴力の問題についても、

「あれに参加した青年たちは、何か自分の身を挺するものを捜して参加したにすぎず、かならずしもイデオロギーに支配されたり、あるいは自分で安保条約の条文を精密に研究して行動したわけではなかった。彼らは相反する自分の中の衝動、反抗と死の衝動を同時に満たそうとしたのである。」

という三島の指摘はかなり的を得ているのではないかと私には思えました。全共闘とセクトの暴力についてのノンフィクション、立花隆『中核VS革マル』、樋田毅『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』などの作品を読んでいた私にとっては「なるほど」と思わず唸ってしまう三島の指摘でした。そしてだからこそ東大全共闘との討論でのあの姿勢だったのだなと納得できました。

また、この『葉隠入門』は前回の記事で紹介した『憂国』とも強い繋がりがあると思われます。

この作品は2.26事件に際し親友を討たねばならなくなった中尉が「今夜腹を切る」と妻に告げ、そのまま命を絶つという衝撃的な物語です。ページ数にしてわずか30ページほどの短編ですが恐るべき濃密さがある作品です。

この作品もまさに武士のごとく死を覚悟し、目前に迫る決定的な死と燃えるような最後の生が三島流の驚異の美文で語られていきます。死があるから生が輝くという、『葉隠』の精神が真っすぐに描かれたのが『憂国』です。

そしてこの記事の最初にも申しましたが、『憂国』から9年、『葉隠入門』から3年後に三島は決起し、そのまま自刃して命を絶っています。

三島由紀夫のあまりに壮絶な人生の秘密がこの本には記されています。『憂国』と合わせてぜひこの『葉隠入門』はおすすめしたいです。三島が『戦争中の「葉隠」は、いわば光の中に置かれた発光体であったが、それがほんとうに光を放つのは闇の中だったのである』と述べたのはまさに至言だと思います。

「生と死の問題」から目を反らし続けてきた私たち現代人にこそこの書は響くのではないでしょうか。

私もこの本に大きな衝撃を受けました。ぜひ多くの方にこの本が届くことを願っています。

以上、「三島由紀夫『葉隠入門』あらすじと感想~「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」の真意とは」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント