森有正『ドストエーフスキー覚書』概要と感想~日本を代表する仏文学者によるドストエフスキー論の名著

本日は筑摩叢書出版の森有正『ドストエーフスキー覚書』をご紹介します。(※私の手元にあるこの本は1967年出版の筑摩叢書版ですが、2012年にちくま学芸文庫から新版も出ています)

早速この本について見ていきましょう。

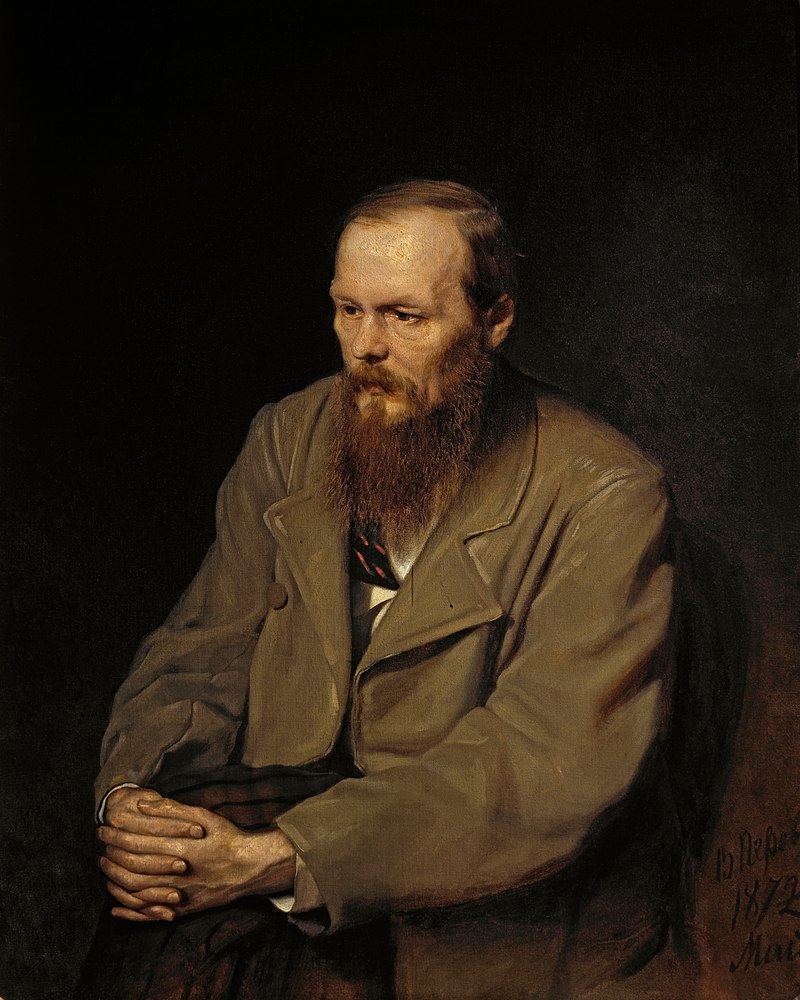

ドストエフスキーの文学は、いまなお私たちの魂を揺さぶってやまない。長大な作品の最初のページを開いた瞬間から我知らず引き込まれてゆくのはなぜか。「この本を出したのは、思想的な牽引力が私をドストエーフスキーに引き付けたからであった。思想的とは、人間の現実に直入して、その中核を把握する力強さについてのことである」。著者は『罪と罰』に罪悪感を、『悪霊』に絶望と死を、『カラマーゾフの兄弟』に自由と愛を、『白痴』に善を考察し、『死の家の記録』に「人間」を発見する。深い洞察に導かれた「読み」は、その作品世界を味わうための最良のガイドとなっている。

Amazon商品紹介ページより

森有正は1911年生まれの日本を代表するフランス文学者です。

東京大学の助教授を経てフランスに渡り、パリ大学東洋語学校で講師を務めました。

生後間もない1913年に洗礼を受けクリスチャンとなったため、キリスト教への理解も深く、『ドストエーフスキー覚書』にもその影響は見られます。

この作品の特徴は表題にありますように「覚書」であるというところにあります。森有正はドストエフスキーに対する思いを自由に書き綴ります。あとがきにはこの本の執筆動機を次のように述べています。

本書は、文字どおり、ドストエーフスキーの作品についての貧しい『覚書』である。専門も異なり、また原文をも解さない私が、このような『覚書』を公けにすることは、はなはだしい僭越ではないかということをおそれている。

もちろん、体系的なドストエーフスキー研究ではない。そこには多くの誤謬や思い違いもあるであろう。しかし、私の心はまったくかれに把えられた。

神について、人間について、社会について、さらに自然についてさえも、ドストエーフスキーは、私に、まったく新しい精神的次元を開いてくれた。それは驚嘆すべき眺めであった。私にとって、かれを批判することなぞ、まったく思いも及ばない。ただ、かれの、驚くべく巨大なる、また限りなく繊細なる、魂の深さ、に引かれて、一歩一歩貧しい歩みを辿るのみである。

筑摩叢書出版 森有正『ドストエーフスキー覚書』P257

森有正のドストエフスキーに対する真摯な思いが伝わってきます。

この『ドストエーフスキー覚書』には『罪と罰』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』『白痴』『死の家の記録』についての論が展開されていきます。本人があとがきで述べますように、作品解説でもなく内容の紹介でもありません。

フランス文学者であり、西洋哲学にも造詣が深い森有正によるドストエフスキー観が述べられています。

本を開いてすぐにニヒリズムやルネサンス、デカルト、カント、ヘーゲル、パスカル、キェルケゴール……などなど、西洋哲学お馴染みの人物や思想がどんどん出てきます。

西洋思想が苦手な私にはなかなか手強い展開でした。

改版あとがきには次のようにも書いています。

私はドストエーフスキーの専門的研究者でもなく、またロシア文学に通じている者でもない。その私が戦争直後この本を出したに就いては、学問的、あるいは文学的関心によるものではなく、それよりも思想的な牽引力が私をドストエーフスキーに引きつけたからであった。

思想的と言っても、もちろん知識の体系というようなものではなく、人間の現実に直入して、表面的なことにいっさい煩されず、その中核を把握する力強さについてのことである。(中略)

この貧しい書は、イデオロギーのうずまく敗戦後の一種異様な精神情況のなかで摸索している私を打ったドストエーフスキーの文学に対する、一読者としての、極めて「主観的」な表白である。

筑摩叢書出版 森有正『ドストエーフスキー覚書』P259

森有正は自身から生まれてくるドストエフスキーへの思いをこの書で述べています。

それは単に知識や学問のためというのではなく、人生を生きる上で森有正自身の現実の問題として立ち現れてくるドストエフスキーとの対峙です。

作品のあらすじや解説を知りたいという方のドストエフスキー入門書としては厳しい本ではありますが、より深くドストエフスキーについて考えてみたいという方にはうってつけの名著であります。

以上、「森有正『ドストエーフスキー覚書』~日本を代表するフランス文学者によるドストエフスキー論の名著」でした。

ドストエフスキーデータベースはこちら

・ドストエフスキー年表と作品一覧~ドストエフスキーの生涯をざっくりと

・おすすめドストエフスキー伝記一覧~伝記を読めばドストエフスキーのことが好きになります。

・おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

・ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~ドストエフスキーに興味のある方にぜひ知って頂きたいことが満載です

次の記事はこちら

関連記事