目次

(32)スリランカの植民地時代の歴史についてざっくりと解説~ダルマパーラ登場の時代背景とは

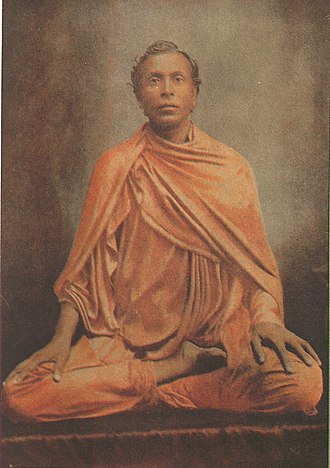

前回の記事「(31)平和を説く仏教が内戦の原因に?スリランカ北部の街ジャフナで暴力と宗教について考える」でスリランカ内戦について少しだけお話しした。私のスリランカ訪問においてこの内戦の歴史は非常に大きな存在である。そしてその内戦の大きな要因となったダルマパーラという人物・・・。

日本人でこの人物のことを知っている人はほとんどいないだろう。しかし、実はその彼こそ私たち日本仏教にも大きな影響を与えた人物でもあったのである。そのことについてもこの後でお話ししていくが、まずはこの人物について知るためにスリランカの歴史を振り返る必要がある。ダルマパーラも無から突然現れたわけではない。当時のスリランカの時代背景があったからこそ生まれてきた存在なのだ。

というわけで今回の記事ではダルマパーラやスリランカ仏教の歴史を知る上でも重要なスリランカの植民地時代についてざっくりとお話ししていきたい。

1.アヌラーダプラ時代の終焉

スリランカの聖地アヌラーダプラは紀元前5世紀頃から11世紀初頭まで王都として存在していた。

だが、もちろんながら単一の王権が常にずっと統治していたわけではなく、シンハラ系の王朝やタミル(インド)系の王朝が何度も対決し複雑な歴史を紡いできたのも事実なのである。この旅行記ではその細かい歴史までは立ち入らないが、アヌラーダプラの王権も複雑な歴史を経てきたということはお伝えしたい。

そして先にも述べたようにこのアヌラーダプラが滅亡したのは11世紀初頭。南インドのチョーラ王朝がスリランカに進軍しアヌラーダプラが占領されてしまったのである。

これによりアヌラーダプラは放棄され、スリランカのシンハラ王権はチョーラ朝に屈することとなる。

チョーラ朝軍はアヌラーダプラからさらに進んだポロンナルワにスリランカ統治の拠点を置き、しばらくの間この地を支配するも1055年以降、ヴィジャヤバーフ一世がこの地を奪還。シンハラ王朝が再びスリランカを統治することになった。この期間をポロンナルワ時代と呼ぶ。

しかしこの時代も長くは続かず、1255年にはポロンナルワも放棄せざるを得なくなる。それ以来ここもアヌラーダプラと同じくジャングル化し、19世紀にイギリスに発見されるまで忘れ去られることとなった。

なぜポロンナルワが放棄されたのかは正確にはわかっていない。王権内の権力闘争や弱体化はもちろん、マラリアの跋扈や気候変動、そして貯水池や灌漑施設が使用不可能になったことなど様々な要因があったのではないかと言われている。

「(25)スリランカの気候は如何?気候と宗教の関係について考えてみた。日本仏教についても一言」の記事でもお話ししたが、ドライゾーンたるアヌラーダプラやポロンナルワは雨が少ない。そのため貯水池や灌漑設備が不可欠であった。それらの高度な技術があったからこそ多くの人が住むことができたのである。王権の弱体化やチョーラ軍の侵攻でそれらの技術を維持することが不可能になったというのも大きな理由ではないだろうか。これらの都が放棄された後、ほとんど誰もここに住もうとしなかったのもそういう理由があったのである。ここは本来人が住めるような場所ではないのだ。

2.ポルトガル植民地時代

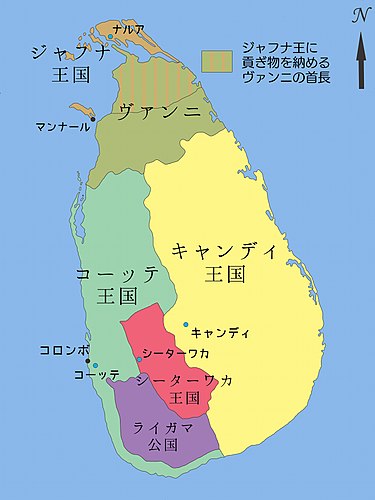

ポロンナルワ時代以後、シンハラ王権はスリランカ南西部に都を移し、コーッテ王国、キャンディ王国などがその後出来てくることになる。そして同時に北部ではタミル系のジャフナ王国も登場する。これらについては煩瑣になるのでここではこれ以上言及しない。色々な国がスリランカ内に出来てきたのだなという理解をして頂ければ幸いだ。

そしてそんな中スリランカの歴史において重大な事件が発生する。それがヨーロッパ勢力の襲来である。

ヴァスコ・ダ・ガマがインドに到着した1498年から7年後の1505年、ついにポルトガルがスリランカにやって来たのである。

当時スペインが1492年にアメリカ大陸を発見して植民地化へと舵を切ろうとしていたのに対し、ポルトガルはその反対のアジアへと目を向けていた。「西のアメリカがダメなら東のアジアへ」。こうしてポルトガルがアジアの海にやって来たのである。

そして間もなくスリランカ沿岸部はポルトガルに屈し植民地化されることになり、スリランカの植民地支配下時代が始まった。

スリランカをはじめとしたインド洋地域はスパイスの宝庫。このスパイス貿易で彼らは莫大な利益を得ることになった。

同時にこのポルトガル支配によってローマカトリックの信仰が沿岸部に広がり、スリランカにキリスト教信仰が盛んになる。このことも後のスリランカを考える上で重要なポイントになる。

また、沿岸部はいち早く植民地化されてしまったものの、スリランカ中南部の高地に位置するキャンディ王国の首都キャンディは深いジャングルに守られているため独立を守り続けた。

こうして高地シンハラたるキャンディ王国人と、植民地支配下にあった低地シンハラという区分がいつしか生まれていくことになる。高地シンハラと低地シンハラの対立もスリランカ内戦やダルマパーラに大きく関わってくるのでぜひこちらも頭の片隅に置いて頂きたい。

3.オランダ統治時代

1505年にスリランカにやって来たポルトガル。

しかし彼らの覇権も永続したわけではない。1588年のアルマダ開戦でイギリスに敗北して国力の衰退が決定的となったスペインと同じように、海洋国家ポルトガルもやがて没落し始める。

ちなみに『ドン・キホーテ』の作者として有名なセルバンテス(1547-1616)は当時このアルマダ海戦の戦費を調達する徴税吏として食いつないでいたそうだ。スペインの没落を間近で見ていたからこそ騎士道や没落するスペインを風刺したあの名作が生まれたのである。

さて、話はそれてしまったがこのスペイン、ポルトガルの二大海洋国に成り代わって台頭してきたのが前述のイギリスとオランダだ。

特にオランダは1658年にポルトガルをスリランカから駆逐し、新たな統治主となった。

この時代はまさにオランダの全盛期で、世界中に貿易ルートを確保し莫大な財を築いていた。当時のオランダは世界で最も国際的な国だったということもできるだろう。その国際ネットワークはあのフェルメールの絵にも大きな影響を与えている。

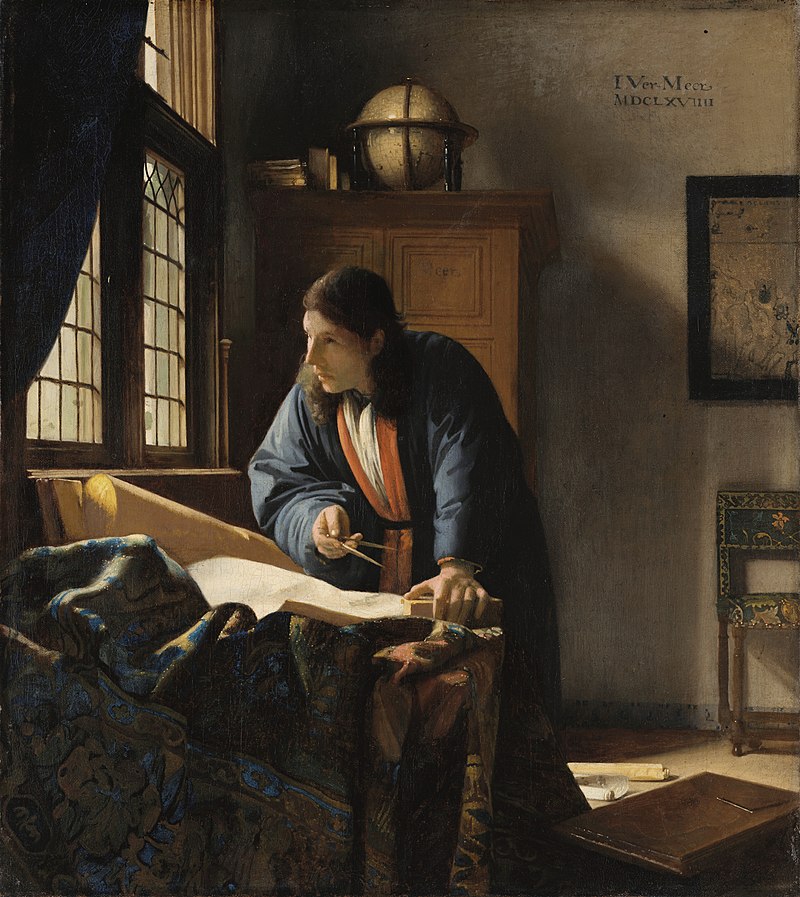

フェルメールは(1632-1675)は17世紀オランダで活躍した画家だ。まさにスリランカ統治時代が始まった頃である。フェルメールといえば上の絵で有名だが、特に右の『地理学者』の絵に注目してほしい。棚の上には地球儀があり、当時のオランダのグローバルな繁栄ぶりを示している。そしてこの学者の着ている青い衣がなんと日本の衣だと言われている。

オランダは当時日本とも交易をしていた。鎖国をしていた日本が西欧で唯一門戸を開いたのがこのオランダだ。日本はオランダを通して最新技術や世界情勢を知り、オランダは東洋の珍しい品を本国へ送っていたのである。そしてそれをフェルメールも手にしていたのである。なんともロマンのある話ではないか。

このオランダとフェルメール、日本の関係に興味のある方は入門書として『もっと知りたいフェルメール 生涯と作品』という本がおすすめだ。さらに詳しく知りたい方はティモシー・ブルック『フェルメールの帽子』や平川新『戦国日本と大航海時代』もぜひおすすめしたい。

またまた話がそれてしまったが、こうしてポルトガルからオランダへと統治者が移ることになったが、現地のスリランカ人からすると大きな変化はなかった。統治者が変わっても植民地としての社会システムが変わることはほとんどなかったのである。

ただ、こうしたポルトガル、オランダ統治を経て沿岸部ではキリスト教信仰が強い勢力となり、英語を話せる現地人がオランダの代理人として地位を築くようになっていく。伝統的な仏教や職業階級が力を失っていったのもこの時代なのである。

また、これは沿岸部だけでなく中央高地のキャンディにおいても同じであった。仏教の力が弱まり、1729年にはついに授戒可能な出家者が途絶えて教団が事実上消滅するという事態にも発展してしまう。時の国王はこの窮地にタイから出家者を招き1753年にようやく教団が成立。この教団がシャム派と呼ばれ現在でも続いている。

このように仏教にとっても苦難の時期がこのポルトガル・オランダ統治時代とも言えるのである。

4.イギリス統治時代

1796年。ついに歴史が動き出す。

イギリスがインドに続いてスリランカをもその手中に収めることになったのだ。

沿岸部を占領したイギリスはこれまでポルトガルもオランダも侵略できなかった中央高地のキャンディ王国も攻略。1815年にはキャンディ王国も滅亡しスリランカ全土がイギリス全土に統治下に入ったのである。

ここからはスリランカの歴史や内戦についてのおすすめの入門書澁谷利雄『スリランカ現代史』から引用する。

イギリス人は、開発と投資の対象として新しい支配地に注目する。一八三〇年代になると、中部山地にコーヒー・プランテーションが次々と開かれていった。その労働力として導入されたのは、南インドのタミル人である。この時、低地のシンハラ人、タミル人、ムスリムの商業資本家たちもすばやくコーヒーや肉桂、ココヤシのプランテーション経営に乗り出した。ロンドンを基点とした世界市場に直結したコーヒー産業はめざましく発展し、植民地経済体制の基幹となった。成功した商業資本家たちはコロンボに居を構え、新興のエリート層を形成するようになる。

彩流社、澁谷利雄『スリランカ現代誌―揺れる紛争、融和する暮らしと文化』P31

この箇所を読んで皆さんも驚かれたのではないだろうか。スリランカといえば紅茶が有名だが、実はそれより前にコーヒー栽培がこの国では主要産業だったのである。しかし1860年代後半にさび病が発生しコーヒー農園が壊滅。そこで代替作物として栽培されたのが紅茶だったのだ。

いずれにせよ、イギリス統治が始まり新興商人が急増し、新しいエリート層が大都市コロンボに生まれてきたというのは非常に重要である。彼ら大都市の新興エリートがスリランカの歴史を大きく変えていくのだ。この後内戦へと繋がっていく「シンハラ仏教ナショナリズム」の担い手も彼らである。

こうした時代にダルマパーラは生まれてくる。彼のことを知るためにはイギリス統治によって潮目が変わったスリランカを知ることがまず必要なのである。伝統的な秩序に対して新たなうねりが生まれ始めていたのだ。

今回の記事では極ざっくりとスリランカの歴史を振り返ってみた。

正直、たったこれだけの分量でスリランカの歴史をお話しするのは非常に厳しいものがある。

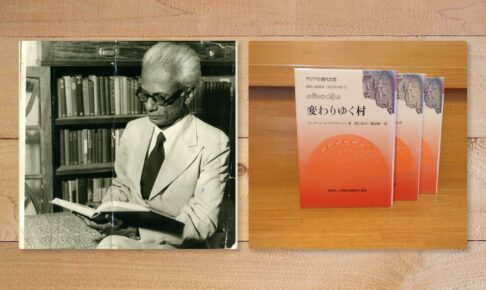

より詳しく知りたい方は澁谷利雄『スリランカ現代史』や馬場紀寿『仏教の正統と異端』、杉本良男『仏教モダニズムの遺産』などの参考書をぜひおすすめしたい。

では、いよいよ次の記事でダルマパーラその人について見ていくことにしよう。

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事