【インド・スリランカ仏跡紀行】(31)

平和を説く仏教が内戦の原因に?スリランカ北部の街ジャフナで暴力と宗教について考える

アヌラーダプラを訪れた私が次に向かったのはスリランカ北部のジャフナという街。

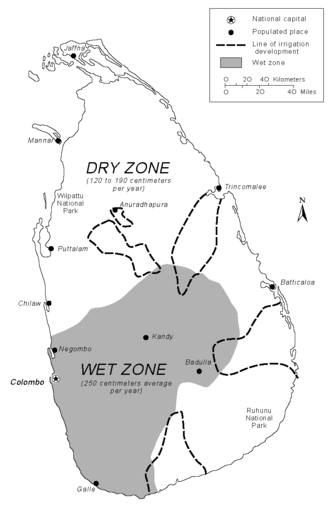

地図でもわかるように、ジャフナはまさにインドの目と鼻の先にある街だ。そのためジャフナを含めた北部は伝統的にタミル人と呼ばれるヒンドゥー教徒が多く住んでいる地域であり、スリランカ中部から南部にかけてのシンハラ仏教徒的な雰囲気とは大きく異なるのがその特徴である。

アヌラーダプラからジャフナまでは車でおよそ4時間。ジャフナに近づくにつれジャングルが減り、北部のドライゾーンらしさが感じられる風景となった。

「(25)スリランカの気候は如何?気候と宗教の関係について考えてみた。日本仏教についても一言」の記事内でもお話ししたが、スリランカにはウエットゾーンとドライゾーンという大きく分けて二つの気候帯がある。この地図を見てわかる通り、ジャフナは年間でも短い雨季以外はほとんど雨が降らないドライゾーンに位置している。

いよいよジャフナに到着した。

たしかにジャフナの街を走っていると、インドっぽさを感じるお店が多く感じられた。もちろん、ここはスリランカということでインド的なカオスはないものの、商品の陳列や街の雰囲気などが明らかにこれまで見てきたスリランカとは違う。

また、色鮮やかなヒンドゥー教寺院も多く見られた。やはりここはヒンドゥー教徒の多い地域であることを実感する。

その中でも特に有名な寺院がこちらのナッルール・カンダスワミ寺院だ。残念ながら内部は写真撮影禁止なので画像はないが、私もこの寺院を参拝した。内部に入るには男性は上半身裸でなければならないので私もその決まりに従って入堂した。

内部はこの写真で見るよりもはるかに巨大で、ここがスリランカ北部地域のヒンドゥー教寺院の中心であることがよくわかった。祭りの時にはここがいっぱいになりものすごい熱気となるそうだ。

このお寺の近くの道路にはハヌマーンというヒンドゥー教の猿の神様の巨大な像も立っていた。ジャフナはこれまで見てきたシンハラ仏教徒の文脈ではない、タミル人の世界であることを強く感じさせる。

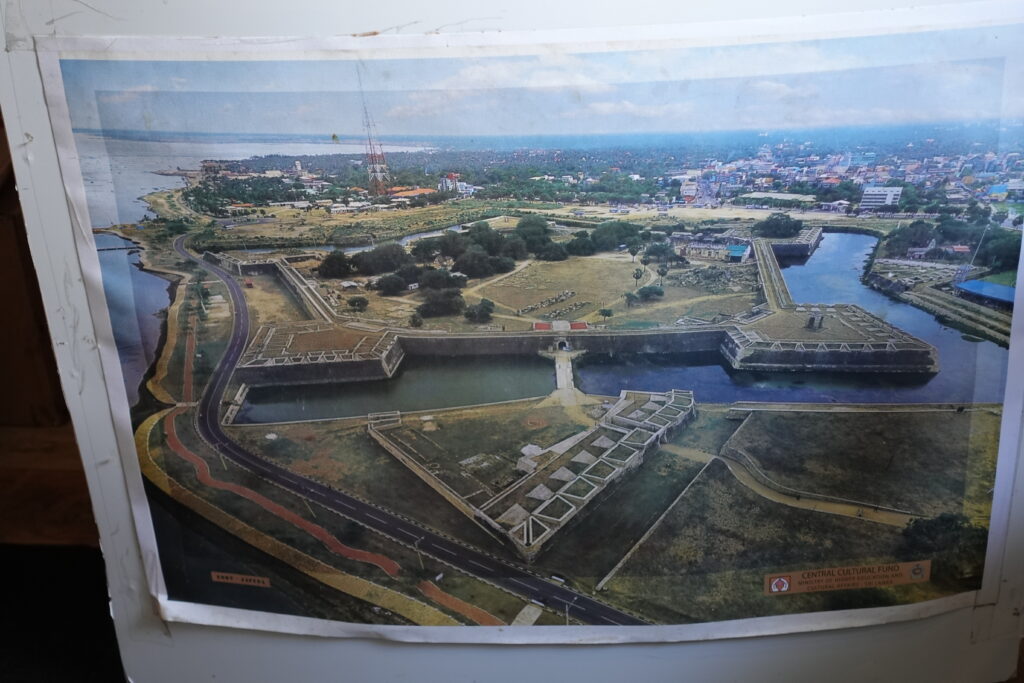

そしてここにはジャフナ・フォートというオランダ統治時代に作られた要塞跡が残っていて、その形が函館出身の私にとって「おっ!」となるものだった。それがこちらである。

おぉ!これは函館の五稜郭とそっくりではないか!

この五稜郭も幕末に西欧の要塞建築に学んで作られたとされている。世界中にこうした星状の要塞があるようだがまさかここスリランカでそれと出会えるとは思っていなかった。函館はいいところです。ぜひ皆さんいらしてください。

さて、私がここジャフナまではるばるやって来たのには理由がある。

私はこの国の内戦について学ぶためにここにやって来たのだ。

1983年から2009年という26年にわたって続いたスリランカの内戦・・・

スリランカの内戦は人口の多数を占めるシンハラ仏教徒と少数派タミルヒンドゥー教徒の内戦だった。つまり、宗教が内戦の大きな原因のひとつだったのである。

もちろん宗教だけが主要因というわけではなくそれまでの歴史や政治経済問題が大きく絡んでいるのだが、仏教が内戦に絡むことになってしまったことに私は大きなショックを受けたのだった。

この内戦の大きなきっかけとなったのは先ほども述べたようにスリランカ人口の大半を占めるシンハラ仏教徒と少数派のヒンドゥー・タミル人の対立だ。だがこの対立もはじめからあったわけではない。この対立が激化したのはスリランカ仏教とナショナリズムが結びつくというこの国独特の宗教・民族観があったからこそだったのだ。

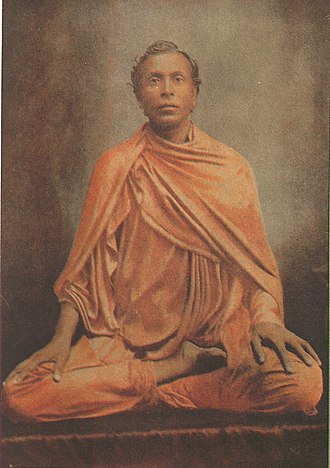

このシンハラ仏教徒のナショナリズムに巨大な影響を与えたのがダルマパーラという人物の存在だ。

スリランカの研究者オベーセーカラはダルマパーラの生み出したスリランカ仏教を「プロテスタント仏教(改革仏教)」と呼んだ。スリランカの仏教といえば最も古い仏教を今でもそのまま継承しているというイメージがあるかもしれないが、実はそうではなく19世紀から活発化した運動のひとつだった。その流れで仏教とシンハラ人のナショナリズムが結びつき、内戦へと向かっていったという歴史がこのスリランカにはあるのである。

この内戦と宗教の問題について考えると、やはり私はボスニア紛争を思い出してしまう。

私は2019年に民族紛争と宗教について学ぶためにボスニア・ヘルツェゴビナを訪れた。

現地での体験や紛争経験者のお話は私にとってあまりに大きなものを残すことになった。

また、帰国後も「親鸞とドストエフスキー」をテーマに学ぶ中で戦争や全体主義、マルクス主義と絡めながら宗教の持つ暴力性や危険性を考えてきた。

特に『ドン・キホーテ』の流れで読んだトビー・グリーン著『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖支配』はまさに宗教とナショナリズムについて大きな示唆を与えてくれた作品だ。この時代にはまだ明確なナショナリズムはないものの、自分たちの宗教集団と他者を区別し、それを政治利用するあり方はまさに共通するものがあると思う。(詳しくは「(2)スペイン異端審問の政治的思惑と真の目的とは」の記事参照)

私はこれまで主に西洋の宗教や暴力の歴史を学んできた。そこで感じたのは、やはり戦争遂行のためのイデオロギーとして一神教は利用されやすいのではないかということだった。

そしてそれに対して仏教はそもそもの教義として絶対的な神、つまり正義を立てず、さらには非暴力を訴えるので戦争のイデオロギーにはなかなかなりにくいのではないかと私は考えてきた。もちろん、日本の歴史においても武将が仏教を深く信仰していたとか、寺の焼き討ちがあったとか、第二次大戦で戦争に加担したなどの事実はある。だが争いの第一義のイデオロギーとして仏教が出てくるかというとそうではないのではないかというのが私の感じるところだった。

しかしここスリランカではそうではなかったのだ。仏教がシンハラ人のアイデンティティーと結びつき聖戦の概念まで生まれていく。「まさか」と思うことがここスリランカでは起こっていたのだ。

仏教国スリランカにおける仏教とは一体何なのか。

私達が想像する仏教の世界とは全く異なる世界がここにあるのである。

次の記事からスリランカ仏教が内戦に突き進むきっかけともなったダルマパーラという人物についてざっくりとお話ししていく。これを読めば皆さんも驚くことになるだろう。この謎の人物はスリランカだけでなくインド本土、いや世界中に巨大な影響を与えた人物だったのだ。

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事