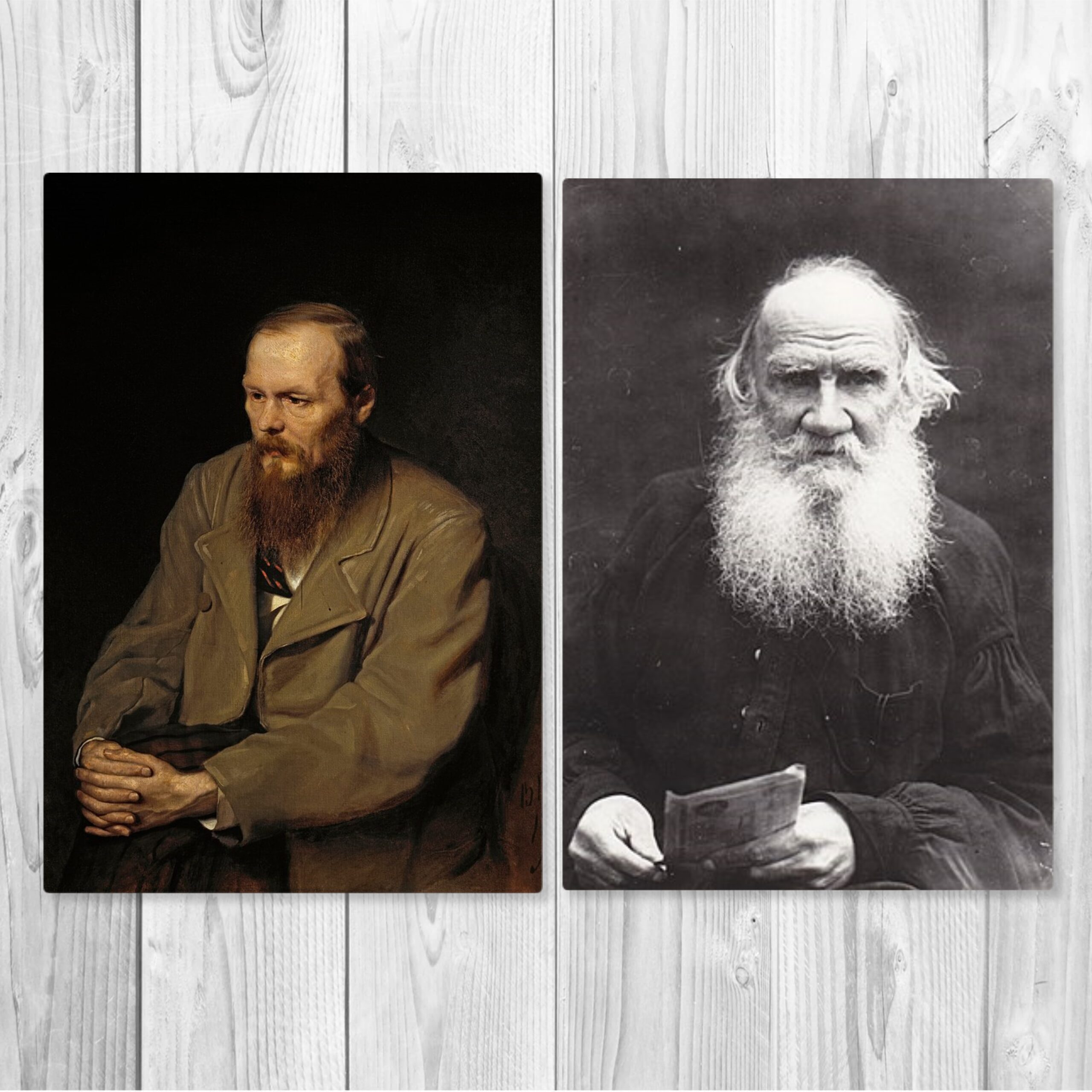

【パリ旅行記】(1)ドストエフスキーとトルストイの眼で眺めるパリ~彼らはパリに対してどんな思いを持っていたのだろうか

ドストエフスキーは1862年、トルストイは1857年にそれぞれパリを訪れている。

彼らはそこで目にした出来事やそれらに対する思いを書き残し、後の作家活動の糧としていた。

特にドストエフスキーはその時の体験を基にした『冬に記す夏の印象』という旅行記を発表していて、私達は彼のパリでの日々を垣間見ることができる。

そしてパリへと向かう機内で私は改めてこの旅行記を読み返してみた。北極圏経由のフライトは15時間半以上の長丁場。私はこの長期戦を乗り切るためにいくつか本を用意していたのである。

ドストエフスキーはこの作品の中でパリやロンドンを徹底的に批判するのであるが、私は「ドストエフスキーはパリに行く前にすでに確実にヨーロッパの印象を持っていて、それを確かめに行ったのではないか」という思いを一層強く持つに至った。

そしてそれはトルストイも同じである。

先ほども述べたがトルストイもパリに滞在し、ギロチン処刑を目撃してその目的を果たしたかのごとくパリを去っている。(このことについては「パリでギロチン処刑を見てショックを受けるトルストイ~非暴力主義の源泉とユゴー、ドストエフスキーとの共通点」の記事参照)

ドストエフスキーは旅行記の中で数人のフランス人やロンドン市民を取り上げているが、彼らはまさにドストエフスキーが待ち望んでいた人物だったのだろう。『冬に記す夏の印象』の後半に出てくるブルジョワ論においてもバルザックの影響を強く感じる。フランス人作家バルザックに傾倒していたドストエフスキーは彼が描くフランス社会の暗部をそこからはっきりと認識していたはず。つまり、ドストエフスキーはフランスに行く前からすでにパリに対する印象を自分の中で固めていた。そしてさらにロシアに対するヨーロッパという構図を頭に描き、実際に旅をしたのだろう。

では翻って私はどうなのか。

そう、まさしく私も同じなのだ。

私もドストエフスキーやトルストイを通してパリを見ようとしている。

彼らが批判したパリはどんな街なのか。彼らはパリに何を見たのか。

私もこれまで3年間「親鸞とドストエフスキー」をテーマに学んできた。そしてロシア文学だけでなくフランスに関するものも読んだおかげで、今回初めて訪れるパリにしても真っ新ではない。私も彼らを通してその印象をすでに行かずして固めつつある。

さらに言うと、私はかつてヨーロッパが嫌いだった。特にフランスが大の苦手だった。

「我こそパリジャンパリジェンヌでござい」というあの気取った雰囲気、豪華絢爛なヴェルサイユ。

これは今思えば私の勝手な偏見であり、フランスについて色々と知った今となっては申し訳ない気持ちでいっぱいだが、なぜ日本では「ヨーロッパはすごい、それに比べて日本は」のような言われ方がこんなにもされているのだろうか、なぜなんでもかんでも西欧は最先端で憧れるべき存在としてもてはやされているのかという思いはやはり今も消えてはいない。

こうした思いがあるからこそ私はドストエフスキーやトルストイの西欧観に惹かれるのかもしれない。彼らもまさに「後進国ロシア」から見た「先進国フランス」をじっと見ている。彼らはその欠点を見つけたならば真っ先に批判を繰り出すだろう。だが、そう批判しながらもどうしても気になってしまう何かがあるのも事実なのだ。たとえそれが破滅をもたらすものだろうと、人を惹き付ける何かがあるのがパリでありロンドンなのだろう。

これから私も実際にパリを歩くことになる。

ドストエフスキーも『冬に記す夏の印象』で述べているが、ほんの数日滞在しただけでその国をわかるということは到底ありえない。ある一人のフランス人を見ただけで「これがフランスだ」と言い切ることができないのも百も承知だ。だが、それでもなおドストエフスキーは語るのだ。なぜなら、そこで感じた印象はその人自身のものだから。

「私はこう思うのだ」という印象は、時に事実そのものよりも大きな意味を持つ。現地の人々や建築や芸術を観て、「これこれの起源は〇〇で~~のような歴史を経ており・・・」という客観的な事実はたしかに重要なことかもしれない。だが、それはガイドブックや専門書に任せておけばいいのである。ドストエフスキーは「自分が何を思うのか」を大切にし、実践した。それが彼の西欧旅行だったのだ。

私もそんな彼に倣い、自身の印象をこれから述べていきたいと思う。それが私の『秋に記す夏の印象』なのだ。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事