【パリ旅行記】(9)モンマルトルの丘に立つサクレクール寺院からパリを一望~ゾラ後期の傑作『パリ』ゆかりのモンマルトルの丘に立つ巨大な教会

前回の記事ではエミール・ゾラの『ルーゴン・マッカール叢書』ゆかりの地をご紹介した。

そして今回の記事では『ルーゴン・マッカール叢書』を書き上げたゾラが満を持して執筆した「三都市双書」の最終巻『パリ』の主要舞台となったサクレクール寺院をご紹介したい。

サクレクール寺院はモンマルトルの丘の上に立つ教会だ。

こちらは凱旋門から見たサクレ・クール寺院。小高い丘の上に立っていることがわかると思う。

モンマルトルの丘周辺は観光地としていつも賑わっていて、お土産屋やカフェも多い。

ここはたくさんの画家や芸術家が集まっていた地域としても有名で、今でもその雰囲気が残っている。

モンマルトルの丘を少し上るといきなりサクレクール寺院の巨大な伽藍が目の前に飛び込んでくる。

一段一段階段を上っていく。日差しを遮るものも何もないので夏場は体力的にもかなり厳しい。

だが、少しずつ上って行くたびに目の前の巨大なサクレクール寺院がいよいよ眼前に立ちはだかってくる。その迫力たるやなかなか味わえるものではない。この感覚は苦労して歩いたものだけに与えられるご褒美だ。

途中の段階ですでにこの絶景。この教会がいかにパリの中でも高い位置にあるかがよくわかる。

教会の目の前に到着。この教会は1877年に着工されたということで、比較的新しい建築物だ。たしかに見た目も綺麗で新しい印象を受ける。

教会内部も外観の通り広大な空間が広がっている。天井を高く作っているのが特徴的でドーム頂上部から差し込む光が美しい。正面の巨大な壁画にも注目したい。この教会がいかに力を込めて作られたかが感じられる。これほど巨大かつ精緻に作るとなると膨大な労力と費用がかかったことだろう。19世紀も終盤にかかろうという時期にこれほどの規模の教会を建てたというのは非常に大きな意味がある。この辺りのことをゾラはまさしく『パリ』で描いている。

そしてこの教会は有料で展望台に上ることができる。エレベーターはなく徒歩のみ。せっかくなので私も気合いを入れて上ってみることにした。

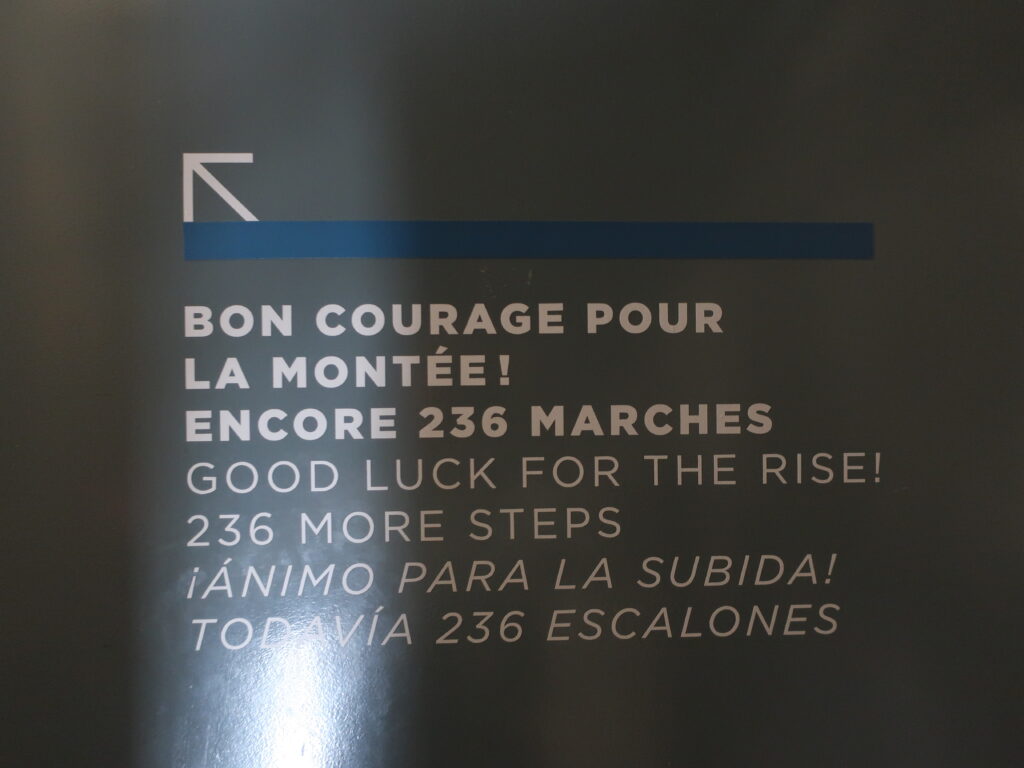

ご丁寧にも上り始めに「あと236段だ!GOOD LUCK!」と案内があった。この階段に心折れる人が多いのだろうか。こんな励まし方をする教会は初めて見た。

かなり上までやって来た。もう少しだ。

いよいよ上部まで到達。ここからの景色はどのようなものなのだろうか。

おぉ!これは・・・!

想像よりもかなり高い位置からパリを一望できた。凱旋門から見た景色ともまた違う素晴らしさだ。

少し位置を変えてみよう。尖塔越しに見るパリだ。

エッフェル塔もばっちり見えた。

苦労してここまで上ってきた価値はある。ここに上らなくてもたしかにパリの絶景は見渡すことができる。だが尖塔や円柱越しに見るパリのパノラマはそこにさらなる味わいを与えてくれる。これはぜひあきらめずにここまで上ってくることをおすすめしたい。

さて、ここまでサクレクール寺院についてご紹介したが、冒頭でも述べた通り、私がここに来たのは何と言ってもゾラの『パリ』があったからこそだ。

『パリ』は「ルーゴン・マッカール叢書」を書き上げたゾラの集大成とも言える作品だ。とにかくゾラらしさ満載で、「THE ゾライズム」と言いたくなるような作品である。

そして前回の記事でも紹介した「ルーゴン・マッカール叢書」ではフランス第二帝政期のパリのあらゆる階層の人たちをじっくり見ていくことになったが、今作『パリ』ではそれらの階層の人々がこの物語ひとつに一堂に会することになる。これは壮観だ。読んでいて、「お、これは『ナナ』的だ、ここは『ジェルミナール』だな、ほぉ!『獲物の分け前』に『金』も顔を出してきたぞ」というゾラファンにはたまらないストーリーになっている。

そしてこの物語で重要な意味を持ってくるのがこの「サクレ・クール寺院」なのだ。

先ほども述べたがこの聖堂は1877年に着工が始まったという比較的新しい教会だ。戦争の犠牲者への祈りのために作られたというのがその名目だが、ゾラはこの建物に容赦がない。作中の人物たちの口を借りて「この聖堂はパリと教会の腐敗の象徴である」と徹底的に批判する。

ではなぜゾラはそこまでこの教会に批判的なのだろうか。

それこそそこに彼における宗教の問題があったのである。

ゾラは元々科学的な思考を重んじていたため、「ルーゴン・マッカール叢書」の中でも度々カトリックを批判していた。

しかしそんなゾラだが1891年にルルドを訪れ、「ルルドの泉の奇跡」について衝撃を受けたことをきっかけに真の宗教とは何か、人々を導きうるものは何なのかということを考えるようになる。その流れについては以下の記事「ゾラ未邦訳の作品『ルルド』あらすじと感想~科学的分析を重んじるゾラは「ルルドの泉の奇跡」をどう見たのか」を参照して頂きたいのだが、このサクレ・クール寺院はそうした宗教探究の結果、到底認めることのできない堕落の象徴としてゾラに映ることになった。

この美しく、巨大な教会はかつても今もパリの観光名所だ。だがゾラのような視点でこの教会を見ている観光客はどれだけいることだろうか。私はこの教会を実際に目にし、そして階段を歩きながらずっとゾラのことを考えていた。「あぁ・・・ゾラはこの教会を爆破しようとしていたんだ・・・」と。

もちろん、それは小説の中の話だ。作中のある登場人物がこの教会の基礎部分に大量の爆薬をしかけ、この教会を完全に破壊しようとしていたのだ。しかもそれは作中でも実行されるぎりぎりの所まで行っていた。教会はほんの紙一重の差で爆破されなかったに過ぎない。

ゾラは作中の人物達の口を借りてこの堕落の街を「ソドムのパリ。ゴモラのパリ」と非難する。そんな堕落の街、欺瞞の街は鉄槌を受けなければならない・・・

そして作中でその暴挙を止めるのがこの物語の主人公たる神父のピエールだ。実はこの爆弾犯は彼の兄なのである。この兄弟の結びつき、関係性もこの作品の肝になる。この辺りの描写もゾラはずば抜けている。

『パリ』は名作中の名作だ。「ルーゴン・マッカール叢書』を一冊でも読んだ方、また興味がある方にぜひともおすすめしたい作品だ。

この美しく、巨大なサクレクール寺院は観光客で毎日ごった返している。だが、ゾラはこの教会をどんな眼で見ていたのだろうか。こんな刺激的なものは滅多にあるものではない。

『パリ』を読めば全てが変わる。サクレクール寺院が単なる「綺麗で巨大な、絶景が見れる教会」ではなくなってしまうのだ。

残念ながらドストエフスキーがパリを訪れた1862年にはこの教会は存在していない。だが、すでにしてパリの拝金主義に強い批判を向けていたドストエフスキーのこと、さらにはカトリックに強い批判を浴びせていたドストエフスキーならばきっとゾラと似たような見解に至るのではないかと私は思う。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事