(31)観念論から唯物論へと展開していくマルクスのユートピアとは~『ドイツ・イデオロギー』より

『ドイツ・イデオロギー』~観念論から唯物論へーマルクスの理想世界とは「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(31)

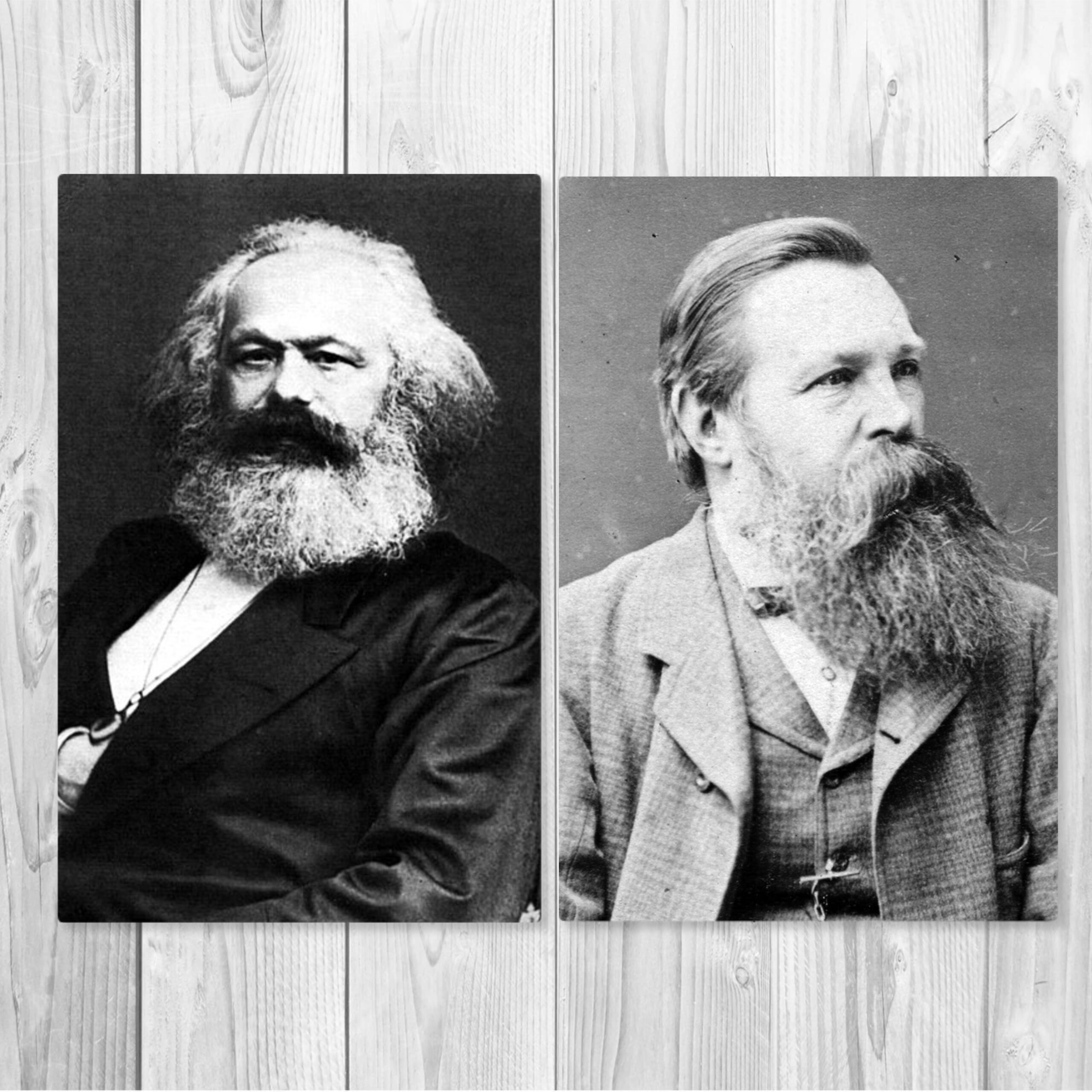

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

『ドイツ・イデオロギー』とは

前回の記事ではイギリス研究旅行から帰国したマルクス・エンゲルスのブリュッセルでの生活をお話ししました。

そのブリュッセルでの生活の中である作品が生み出されます。それが『ドイツ・イデオロギー』でした。

ときに緊張を帯びることもあったこの親密で混乱した社交関係のなかから、非常に偉大なものが生みだされた。『ドイツ・イテオロギー』である。マルクスとエンゲルスが共同執筆したこの本も、彼らの生前に出版されることはなかった。この作品は、「ガリガリと齧るネズミどもの批判に」さらされて断念されたことで有名で、一九三二年になってようやく読者を得た。

それでもこの本は、著者らも自分たちの思考を明確化する機会を与えるという目的は達成し、観念論から唯物論へさらに一歩前進したことを示していた。

青年へーゲル派の遺産から自分たちを区別するさらなる意識的な行動だ。マルクスとエンゲルスではよくあることだが、彼らは自分たちの立場を、イデオロギー上の競争相手をしつこく攻撃することで確保した。

このとき彼らが狙いを定めていた思想家は、哲学者のマックス・シュティルナーだった。そして、同じくらい毎度のことに、シュテイルナーが浴びせられた毒舌のレベルは、マルクスとエンゲルスが彼から受けた知的恩恵とまさしく同レべルのものだった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P171

※一部改行しました

『ドイツ・イデオロギー』は彼らの存命中には出版されず、1932年になって初めて日の目を見た作品でした。

この作品ではその批判対象としてシュティルナーという人物が選ばれていますが、どのような思想の持ち主だったのでしょうか。

マックス・シュティルナーへの批判書としての『ドイツ・イデオロギー』

べルリンの青年へーゲル派友愛会の重鎮だったシュティルナーは、へーゲル主義にたいするフォイエルバッハの批判に納得していなかった。フォイエルバッハは観念論的哲学、すなわちへーゲル主義も、キリスト教の神学とほとんど変わりないと主張していた。

どちらも人が自分以外のものを、それがへーゲルの言う〈精神〉であれ、キリスト教の神であれ、崇拝するよう要求し、したがってどちらも人間の精神状態を悪化させた。フォイエルバッハによれば、解決策はいわば、人が「人間性を崇拝」することであった。

だがシュテイルナーは、フォイエルバッハによるへーゲル批判は、フォイエルバッハ自身にも当てはまると考えた。フォイエルバッハはへーゲルと同様に、キリストの神の代わりに人を隷属させる別の神を心に顕現させていた。へーゲルの場合はそれが〈精神〉であり、フォイエルバッハの場合は大文字のMで始まる〈人間〉なのだ。

だが、シュテイルナーに言わせれば、この「HUMAN宗教は、キリスト教が最後に変身を遂げたかたちに過ぎない」のであった。

一方、シュテイルナーの『唯一者とその所有』(一八四五年)は、〈神〉、〈人間〉、〈精神〉あるいは〈国家〉への献身による疎外の影響をなんら受けることのない、絶対的なエゴイズムを主張した。

それは最高に無神論で、唯我論的で、究極的に虚無的な気風で、そのなかでエゴイストは「みずからを観念の道具、あるいは神の器だなどとは考えず、神の思し召しを感じることもなく、人類のさらなる発展のために自分が存在し、そのために自分の微力を捧げなければならないという妄想もいだかない。それでも、エゴイストは目一杯に自分の人生を生き、それによって人類がどれだけ繁栄しようがしまいが関心をもたない」。

マルクスとエンゲルスには、個人の反逆というシュテイルナーの主張や、彼個人の貴族的な資質を議論することに関心はなかったものの、フォイエルバッハの人間中心の哲学など改良された宗教とさして変わらないと彼が批判してくれたおかげで、彼らの唯物論的な傾向は一気に高まった。

だが、シュテイルナーが自己の倫理性にこだわりつづけたのにたいし、二人は彼の個人主義の哲学から、大衆行動の政治へ移行することを決心していた。

エンゲルスはマルクスに宛てたやや張りつめた調子の手紙でこう説明した。「われわれはエゴから、その経験主義的な生身の個人から決別する必要がある。シュティルナーのように、この点に留まりつづけるのではなく、われわれ自身を〈人〉に昇格させるつもりであれば……。要するに、われわれの概念が、とくにわれわれの〈人〉が、本物となるつもりならば、経験主義と唯物論から出発しなければならない。われわれは特定の事例から一般的なものを演繹せねばならないのだ。それ自体とか、へーゲル流の、薄い大気からではなく」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P172-173

※一部改行しました

シュティルナーによるフォイエルバッハ批判はたしかに「なるほど」と思えますよね。

フォイエルバッハは「宗教は人間が作り出したにすぎない」と述べますが、フォイエルバッハの説く教義も同じように「人間が作り出したものにすぎない」ではないかと彼は述べます。

ただ、シュティルナーの説くエゴイスト論もなかなかに極端な印象も受けますよね。

マルクスとエンゲルスはこうした「シュティルナーのフォイエルバッハ批判」をさらに批判する形で自分たちの議論を展開していきます。

『ドイツ・イデオロギー』の野心

この唯物論的な野心が『ドイツ・イテオロギー』の根拠となっていた。同書は社会構造―宗教、階級、政治制度―を、経済および科学技術のさまざまな勢力の産物と見なすマルクスとエンゲルスの見解を初めて明確にしたものだった。「アイデア、概念、意識の生産は、当初、人間の物質的活動および物質的交換とじかに織り合わさっている。……意識が生活を規定するのではなく、生活が意識を規定するのである」。

生産の各段階は、太古の人びとの原始共産主義から、中世の封建制度や十九世紀の産業資本主義にいたるまで、社会のなかで異なった「交流形態」をとった。その最も顕著なものが財産制度で、社会階級、政治形態、宗教、文化運動がそれにつづいた。

マルクスが後年述べたように、「社会的関係は生産力と密接に結びついている。新たな生産力を手に入れることで、人はその生産様式を変える。そして生産様式を変え、生活費を稼ぐ方法を変えるなかで、彼らはあらゆる社会的関係を変える。手で挽く石臼ならば、封建的領主のいる社会になる。蒸気式の工場であれば、産業資本家のいる社会となる」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P172-173

※一部改行しました

「意識が生活を規定するのではなく、生活が意識を規定するのである」

これがこの作品において非常に重要な点であると思われます。

歴史の唯物論的解釈と革命必要論

歴史の唯物論的な解釈では、それぞれの文明は究極的にそれをかたちづくった生産様式の表現なのだと示唆された。

すなわち、政治的・イデオロギー的上部構造は、いわゆる「生産関係」という財産形態を通して媒介された経済基盤によって決定されるというものである。

このことは、国家の政治的上部構造に関することでは、とくによく当てはまる。それは単に「支配階級の人びとが彼らに共通の利益を主張し、そのなかに一つの時代の市民社会全体が凝縮されている形態」なのである。

しかし、発展のある段階(たとえば、イングランド内戦〔清教徒革命〕のさなかにいかにも中世の君主であったチャールズ一世と、台頭するブルジョワ階級が衝突した時期など)では、生産から生みだされた物質的勢力が既存の財産制度にもとづく関係と、それに伴う政治、社会、イデオロギーの上部構造とぶつかるようになる。

そうして、時が満ちて革命が起こるのである。政治制度が経済的基盤と相容れなくなると、その制度は、往々にして苦痛を伴う一連の変革のなかで、新しい基盤に合わせて再調整しなければならなくなる。

そのようなことはいずれも、その政治的変化が自発的または無意識に起きたことを意味するものではなかった。支配層が必然的に反対することを考えれば、進歩は政治組織、大衆運動、それに現実の煽動を通して勝ち取るしかなかった。イングランド共和国も、フランス共和国も、快く政権を譲り渡されたわけではなかった。

「したがって、革命は必要なのである。それ以外の方法で支配者層を転覆させられないからだけでなく、彼らを転覆させる階級が、革命によってのみ、従来のあらゆるしがらみを取り除くことに成功し、社会を新たに創設できるためでもある」と、マルクスとエンゲルスは説明した。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P173-174

※一部改行しました

上部構造、下部構造という言葉はよく聞きますが、ここから出てきたのですね。

そしてここでマルクス・エンゲルスは革命は歴史を変えるためには必要であると結論したのでした。

共産主義の理想世界とは

『ドイツ・イデオロギー』はこのとき初めて、そのような新時代を切り開く変化の歴史的推進力が階級闘争であることを明らかにした。産業化した一八四〇年代という時代背景においては、革命を引き起こし、共産主義の未来を迎え入れるのは新しいプロレタリア階級の役目なのであった。

彼らの解放を約束しただけでなく、全人類の状況を変える未来である。競争と私的所有が共産主義に取って代わられるにつれて、人間は「交換、生産、および人間相互の関係様式にたいする支配」を再び手に入れ、「人がみずからの生産物から疎外される状況」は解消することになる。

労働が分業されることで、人間が「特定の、排他的な活動領域」に押し込まれる資本主義社会とは異なり、共産主義社会では生産を調整するので、「排他的な活動領域をもつ者は誰もなく、各人が希望するいかなる分野においても熟達することができ……今日は自分が一つの仕事をし、明日は別の作業をすることが、たとえば午前中は狩りをして、午後には魚を捕り、夕方には牛の世話をし、夕食後は批評するといったことが可能になる。ちょうど私が一度もハンターや漁師、カウボーイ、評論家にはならずとも、そうしてみたいと願うとおりになるのである」。だが、この望ましい未来はなぜか迎え入れてやる必要があるのだった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P174

※一部改行しました

ここでマルクス・エンゲルスの思想を考える上で非常に重要なポイントが出てきました。

1845年段階でマルクスとエンゲルスが構想した共産主義世界のユートピアがここで語られています。

「共産主義社会では生産を調整するので、「排他的な活動領域をもつ者は誰もなく、各人が希望するいかなる分野においても熟達することができ……今日は自分が一つの仕事をし、明日は別の作業をすることが、たとえば午前中は狩りをして、午後には魚を捕り、夕方には牛の世話をし、夕食後は批評するといったことが可能になる。ちょうど私が一度もハンターや漁師、カウボーイ、評論家にはならずとも、そうしてみたいと願うとおりになるのである」

このユートピアを後年の『資本論』の時、あるいは生涯を終えるまでずっと持ち続けていたのかはこれから見ていくことになりますが、『共産党宣言』が書かれる前の若きマルクス・エンゲルスの共産主義思想とはどういうものだったかというのがここからうかがえます。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント