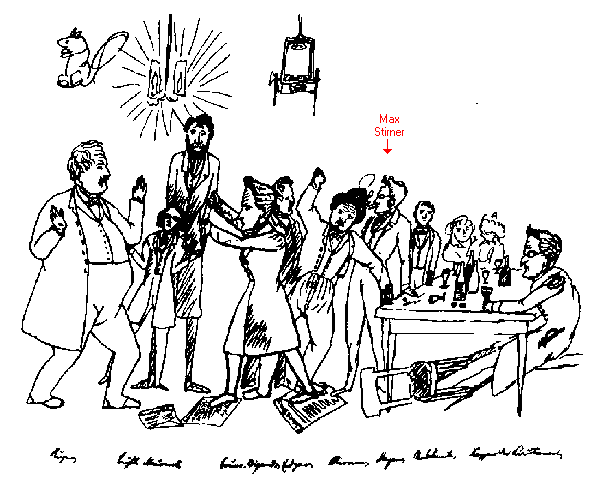

(12)自由奔放で過激な青年ビール知識人とマルクス・エンゲルスのつながりとは

自由奔放で過激な青年ビール知識人たちとマルクス・エンゲルス「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(12)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスに学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

エンゲルスの自由なベルリン生活

前回の記事まででシュトラウス→ブルーノ・バウアー→フォイエルバッハという、「青年ヘーゲル派」・反体制派思想の流れを見ていきました。

これから読んでいく箇所はそんな反体制派の思想が強まっていくベルリンにおけるエンゲルスの生活ぶりが語られます。

こうしたこと(反体制派思想の勃興 ※ブログ筆者注)はいずれも、六ポンド滑腔砲や七ポンド榴弾砲の操作を学ぶはずだった若い砲兵にとっては頭の痛いものだった。しかし、エンゲルスにとっては、練兵場の訓練も弾道計算の魅力もたちまち薄れた。個人所得が充分にある志願兵で、兵舎ではなく自分の下宿に住むことが許されていたので、彼は日々を講堂や読書室、それに快楽主義的なべルリンのビール酒場で過ごしていた。

軍隊生活で彼が本当に楽しんだのは、一つだけだった。「ちなみに、僕の軍服はとても上等だ」と、彼はべルリンに着いてすぐに妹のマリーに書いた。「青い服で二本の太い黄色の線入りの黒い襟があり、袖には黄色い線入りの黒い見返し、上着の裾に赤い縁飾りがついている。さらに、赤い肩章には白い縁がついている。断じて言うが、その効果ときたらじつにすばらしく、僕はショーを演じられるほどだ」。

エンゲルスは派手な衣装に目を見張ってくれる礼儀正しい社会を何よりも喜んだ。「これのおかげで僕は先日、現在ここに滞在している詩人のリュッケルトに、厚かましくも恥をかかせてやることになった。詩を朗読中の彼の目の前に座ったところ、気の毒に僕の光るボタンに目がくらみ、何を言おうとしていたのか忘れてしまったんだ……僕はまもなく砲手に昇格する。これは一種の下士官で、そうなれば縁飾りに金モールがつけられる」

彼は犬も手に入れた。「ナーメンローザー」つまり名無しと、遊び心たっぷりに名づけられた、顔立ちのよいスパニエル犬で、彼はこの犬をお気に入りのラインラント料理の店に連れてゆき、豚肉とザワークラウトを食べさせていた。

「彼には酒飲みの素質が大いにあって、僕が夜レストランに行くといつもそばに座って分け前をもらうか、ほかのあらゆる客のテーブルに気兼ねなく顔をだす」。正式な訓練をするには元気すぎたが、この犬は一つだけ芸を覚えていた。「僕が『ナーメンローザー……あそこに貴族がいるぞ!」と言うと、彼はひどく怒りまくり、僕が指し示した人に向かって猛烈に唸るんだ」。一八四〇年代のべルリンでは、こうした出会いはかなり頻繁に起きたはずだ。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P78-79

※一部改行しました

裕福な商人の息子であるエンゲルスは兵舎ではなく、自分で選んだ下宿に寝泊まりすることができました。

ですので厳しい監視を離れて自由に生活することができました。その自由を用いて彼はベルリン大学へ潜り込み、ヘーゲル哲学を熱心に学んでいたのです。

上の記事でも紹介しましたが、そこで同じ教室で一緒に学んでいたのがあのバクーニンやキルケゴールです。とてつもない大物たちと机を並べて勉強していたエンゲルスには私も驚きでした。

また、上の文章の後半でスパニエル犬を飼っていたエピソードが語られていますが、ここでもすでにエンゲルスの矛盾した性格が出ています。「ナーメンローザー……あそこに貴族がいるぞ!」と犬をけしかけていますが、自分自身も親が大金持ちだからそういう生活ができているのです。

たしかにエンゲルスは貴族ではありませんが、彼は生涯にわたってこうした「自分だけは別」という態度を取り続けます。そうした姿もこの伝記では後々語られます。実はこれはマルクスも同じです。マルクスもエンゲルスもそうした矛盾を抱えた存在であるというのは、彼らの人となりを知る上で重要な点かもしれません。

自由奔放で過激な青年達~ビール知識人とエンゲルス

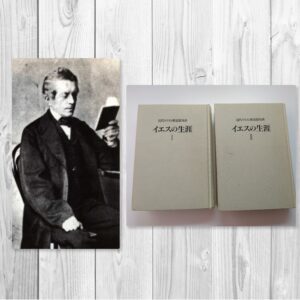

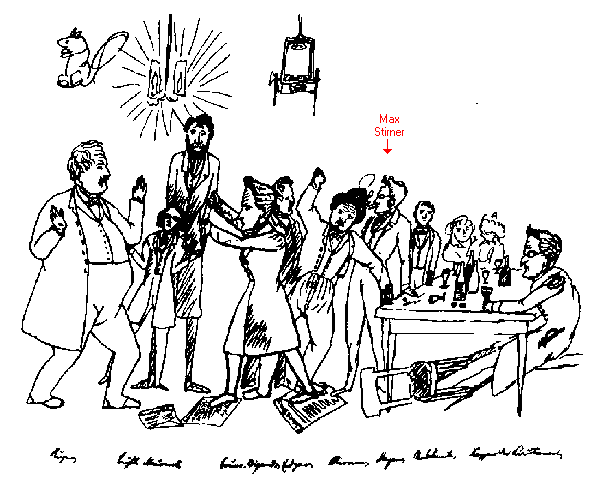

唸るスパニエル犬と過ごす夕べ以外には、エンゲルスはこの首都の主力産業である白ビールのグラスを傾けながら、若いヘーゲル派の思想家たちとを徹底的に議論して時を過ごしていた。

「僕らはシュテーレに集まり、夜になるとフリードリヒシュタットのどこかのバイエルン居酒屋か、懐具合がよければポストシュトラッセのワイン酒場へ行く」。

内輪の集まりには、ブルーノ・バウアーと弟のエドガー、「自我」の哲学者マックス・シュティルナー、歴史家で仏教学者のカール・ケッペン、政治科学の講師カール・ナウヴェルク、ジャーナリストのエドゥアルト・マイエン、ハレ大学の講師の反逆者アーノルド・ルーゲなどが随時、顔をだしていた。

彼らの因習打破的な気風は、哲学的な領域から公的人格にいたるまで、際限なく広がっていた。「ディ・フライエン」〔自由人〕―もしくはバウアーが名づけた「ビール知識人」―として知られた、この攻撃的で傲慢な知識人の集団は、近代の道徳、宗教、ブルジョワ的礼儀作法をこれみよがしに無視した。初期の共産主義者で植字工見習いだったシュテファン・ボルンは「ブルーノ・バウアー、マックス・シュティルナー、それに彼らを取り巻く騒々しい連中の集まり」からなる世界をこう回想している。「彼らは解放された女性たちとの大っぴらな交際を通して、自分たちに注目を集めた」。

エドガー・バウアーのポルノグラフイ好きはとりわけ、厳格な家庭で育った若いボルンには気がかりだった。「彼の部屋に足を踏み入れた途端、壁に掛けられた卑猥なリトグラフに唖然とした。さらに、〔彼の短編小説の〕校正刷りを読みながら私と始めた会話も、同じくらい嫌悪を催すものだった」

セックスや道徳の問題についてはつねにリべラルな考えをもっていたエンゲルスは、〈自由人〉のライフスタイルを即座に取り入れた。彼の父親が、べルリンの厳格な宮廷社会で、息子が若者にありがちな急進主義と縁を切ることを期待していたとすれば、これほど失望させられることはなかったろう。

それどころか、エンゲルスはこのごろには青年ドイツの口先だけの理想主義を捨て去り(かつてグレーバー兄弟の信仰心に愛想をつかしたように)、バウアー、シュテイルナー、ケッペンらに心底惚れこんでいた。

そのような反体制文化の仲間の存在を知れば、品行方正な両親は恐ろしいショックを受けるだろうと考えるだけで、この一派の魅力は間違いなく増していた。エンゲルスは一連の新しい友人たちにすっかり魅了されていたため、〈自由人〉たちの羽目をはずした飲み会の様子をスケッチに残した。

椅子は倒れ、飲みかけのワインのボトルが並び、怒ったエドガー・バウアーがテーブルを叩いており、冷静なマックス・シュテイルナーは煙草をふかし、不機嫌な(あるいは酔っ払った)ケッペンはテーブルに着いたままで、喧嘩っ早いブルーノ・バウアーは拳を振りあげて、アーノルド・ルーゲに向かって突き進んでいる。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P79-80

※一部改行しました

エンゲルスはビール知識人たちに憧れ、自身もその仲間となって日々激論を交わしていました。

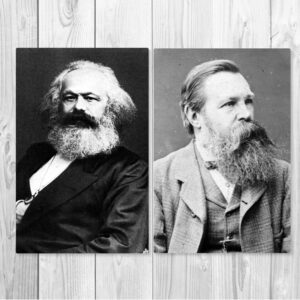

アーノルド・ルーゲ(左端)に両手を挙げて反駁している人物がブルーノ(左から4人目)Wikipediaより

そしてちょうどエンゲルスが来た頃には入れ違いでベルリンを去っていますが、あのマルクスもビール知識人の一人としてこうした集まりに顔を出していました。

ビール知識人の中でもずば抜けた存在感を放つ若きマルクス

「彼は最も深い印象を残した一つの現象である」というのが、モーゼス・へスによる彼の描写だった。「最も偉大な人物に会う心構えをせよ。おそらくいま生きているなかで唯一本物の哲学者である。公衆の面前に姿を現わせば、ドイツ中の人びとの目が彼に注がれる……彼は最も深い哲学的な真面目さと鋭い機知をかけ合わせる。ルソー、ヴォルテール、ドルバック〔唯物論哲学者〕、レッシング〔ドイツ啓蒙思想家〕、ハイネ、へーゲルが一人の人物のなかに―ごちゃ混ぜになることなく合わさっているところなど、想像できるだろうか?想像できれば、それがマルクス博士だ」。

ケルンの実業家、グスタフ・メヴィセンは、同じくらい魅惑的な人物を描いている。「二十四歳の精力的な男で、黒い濃い毛が頬からも腕からも鼻からも耳からも飛びだしていた。彼は傲慢でせっかちで情熱的で、あふれんばかりの自信に満ちていたが、同時にきわめて誠実で学識豊かで、忙しない弁証家で、そのユダヤ人的な忙しない洞察力をもって、青年へーゲル派の学説のあらゆる命題を、最終的な結論へと推し進めた」

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P83

「ルソー、ヴォルテール、ドルバック〔唯物論哲学者〕、レッシング〔ドイツ啓蒙思想家〕、ハイネ、へーゲルが一人の人物のなかに―ごちゃ混ぜになることなく合わさっているところなど、想像できるだろうか?想像できれば、それがマルクス博士だ」

恐るべき言葉ですよね。

24歳のマルクスがいかにとてつもない才能を発揮していたかがこの言葉からうかがえます。やはり世界を変える人間は若い時から何か違うものを持っているのでしょうか。

マルクスとエンゲルスはベルリンで会うことはありませんでしたが、仲間たちを通して互いにその存在は知っていたものと思われます。

『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』ではこの後マルクスの出生から青年期までの生涯を辿っていきます。

というわけで次の記事からは若きマルクスが登場するまでの過程を見ていきたいと思います。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント