芥川龍之介『地獄変』あらすじと感想~地獄絵の完成には地獄を見ねばならぬ…天才画家の狂気を描いた傑作!

今回ご紹介するのは1917年に芥川龍之介によって発表された『地獄変』です。私が読んだのは新潮社の『地獄変・偸盗』2022年第115刷版です。

早速この本について見ていきましょう。

美は滅びの中にある。

Amazon商品紹介ページより

芥川文学の頂点をなす「地獄変」等、〈王朝もの〉の傑作短篇6編を収録。

“王朝もの”の第二集。

芸術と道徳の相剋・矛盾という芥川のもっとも切実な問題を、「宇治拾遺物語」中の絵師良秀をモデルに追及し、古今襴にも似た典雅な色彩と線、迫力ある筆で描いた「地獄変」は、芥川の一代表作である。

ほかに、羅生門に群がる盗賊の凄惨な世界に愛のさまざまな姿を浮彫りにした「偸盗」、斬新な構想で作者の懐疑的な人生観を語る「薮の中」など6編を収録する。

今回ご紹介する『地獄変』は芸術とは何かを考えさせられる芥川龍之介の傑作短編です。

この物語の舞台は平安時代。芥川は『宇治拾遺物語』と『古今著聞集』を参考にこの作品を書き上げました。

主人公の良秀は当代一の天才画家で、その鬼気迫るリアルな作品は世間でも高く評価されていました。

ですがそんな彼には問題がありました。性格がとにかく悪かったのです。ケチで恥知らずで怠けもので、強欲で、横柄で高慢で、いつもこの国第一の絵師であることを鼻の先にぶら下げているとのこと。当然、彼は嫌われ者です。

ただ、この男にも唯一美点と言われる面もありました。娘を溺愛していたのです。

その娘は父と違い実に美しく、優しい誠実な性格をしていました。その働きぶりや人柄によって彼女は大殿様の寵愛を得るほどでした。この娘が『地獄変』の物語の鍵となっていきますが、それは後のこと・・・

さて、そんな素晴らしい娘を持つ良秀でしたが、ある日その大殿様から「地獄変屏風」を描くことを命じられます。

「地獄変屏風」とはその名の通り地獄の様子を描いた絵です。

芥川龍之介の見事な点は、ここで時系列に沿って絵の制作過程を物語るのではなく、時をワープさせて先に良秀によって描き上げられた「地獄変屏風」を物語に登場させる点にあります。

彼が描いた地獄絵は他の絵師たちを圧倒する驚異の出来でした。この絵について芥川は次のように語っています。

地獄変の屏風と申しますと、私はもうあの恐ろしい画面の景色が、ありありと眼の前へ浮んで来るような気が致します。

同じ地獄変と申しましても、良秀の描きましたのは、外の絵師のに比べますと、第一図取りから似ておりません。それは一帖の屏風の片隅へ、小さく十王を始め眷属たちの姿を描いて、あとは一面に紅蓮大紅蓮の猛火が剣山刀樹も爛れるかと思う程渦を巻いておりました。でございますから、唐めいた冥官たちの衣裳が、点々と黄や藍を綴っております外は、どこを見ても烈々とした火焔の色で、その中をまるで卍のように、墨を飛ばした黒煙と金粉を煽った火の粉とが、舞い狂っているのでございます。

こればかりでも、随分人の目を驚かす筆勢でございますが、その上に又、業火に焼かれて、転々と苦しんでおります罪人も、殆ど一人として通例の地獄絵にあるものはございません。何故かと申しますと良秀は、この多くの罪人の中に、上は月卿雲客から下は乞食非人まで、あらゆる身分の人間を写して来たからでございます。束帯のいかめしい殿上人、五つ衣のなまめかしい青女房、数珠をかけた念仏僧、高足駄を穿いた侍学生、細長を着た女の童、幣をかざした陰陽師-一一数え立てておりましたら、とても際限はございますまい。兎に角そう云ういろいろの人間が、火と煙とが逆捲く中を、牛頭馬頭の獄卒に虐まれて、大風に吹き散らされる落葉のように、紛々と四方八方へ逃げ迷っているのでございます。鋼叉に髪をからまれて、蜘蛛よりも手足を縮めている女は、神巫の類ででもございましょうか。手矛に胸を刺し通されて、蝙蝠のように逆になった男は、生受領か何かに相違ございますまい。その外或は鉄の笞に打たれるもの、或は千曳の磐石に押されるもの、或は怪鳥の嘴にかけられるもの、或は又毒竜の顎に噛まれるもの—、呵責も亦罪人の数に応じて、幾通りあるかわかりません。

が、その中でも殊に一つ目立って凄じく見えるのは、まるで獣の牙のような刀樹の頂きを半ばかすめて(その刀樹の梢にも、多くの亡者が纍々と、五体を貫かれておりましたが)中空から落ちて来る一輛の牛車でございましょう。地獄の風に吹き上げられた、その車の簾の中には、女御、更衣にもまがうばかり、綺羅びやかに装った女房が、丈の黒髪を炎の中になびかせて、白い頸を反らせながら、悶え苦しんでおりますが、その女房の姿と申し、又燃えしきっている牛車と申し、何一つとして炎熱地獄の責苦を偲ばせないものはございません。云わば広い画面の恐ろしさが、この一人の人物に輳っているとでも申しましょうか。これを見るものの耳の底には、自然と物凄い叫喚の声が伝わって来るかと疑う程、入神の出来映えでございました。

ああ、これでございます、これを描く為めに、あの恐ろしい出来事が起ったのでございます。又さもなければ如何に良秀でも、どうしてかように生々と奈落の苦艱が画かれましょう。あの男はこの屏風の絵を仕上げた代りに、命さえも捨てるような、無惨な目に出遇いました。云わばこの絵の地獄は、本朝第一の絵師良秀が、自分で何時か堕ちて行く地獄だったのでございます。……

私はあの珍しい地獄変の屏風の事を申上げますのを急いだあまりに、或は御話の順序を顚倒致したかも知れません。が、これからは又引き続いて、大殿様から地獄絵を描けと申す仰せを受けた良秀の事に移りましょう。

新潮社、芥川龍之介『地獄変・偸盗』P118-120

こうして先に地獄変屏風の凄まじい出来栄えを話すことで、この後これがいかにして描かれたのか、そして良秀の身に何が起こったのかというミステリー調の雰囲気となっていきます。元々不気味な男として描写されていた良秀がここからさらに奇妙な行動へと駆り立てられていきます。

弟子を鎖で縛りつけたり、ミミズクをけしかけて襲わせたり、蛇を飼いだしたり・・・。

良秀はそうした奇行をしながらも、その被害者をじっと観察しスケッチしていました。そうです、良秀は地獄絵を描くためにその材料を実際に目で見て描きためていたのです。後に明かされるのですが、良秀には「自分の目で見たものでないと真に素晴らしいものは描けない」というモットーがありました。そのモットーに基づいて彼は一見奇行にも見える行動を繰り返していたのでありました。

そして皆さんも薄々感ずかれたことでしょう。あの燃え盛る牛車とその中にいる美しい娘は何だったのかということに・・・。

この作品を読んでいると、まるでサスペンス映画を観ているかのような緊張感に自分が包まれていることを感じます。鎖で縛ったりミミズクをけしかけるくらいまではまだいいのです。「また始まったよ良秀の奇行が」くらいのものです。ですがそこから段々妙な予感が私達の中に生まれ、次第に不気味に思えてくるのです。「まさか、良秀がやろうとしていることって・・・」とついハラハラしてしまいます。この徐々に徐々に恐怖や不安を煽っていくスタイルは、ミステリーのお手本とも言うべき実に鮮やかなストーリーテリングです。さすが芥川龍之介です。

牛車が焼かれるシーンもまさに文豪の筆が冴えわたり、視覚効果も抜群です。

この作品には「完璧な絵を描き上げんとする狂気の画家を、言葉の芸術家が完全に描き切るのだ」という芥川の野心すら感じさせられます。

天才画家の狂気を描いた小説といえばフランスの文豪エミール・ゾラによる『制作』が有名ですが、芥川もまさに天才であるが故の狂気を完璧に描き切っています。

そしてもう一点私が思わず感嘆してしまったのはこの作品の目の付け所でした。

芥川はこの作品で良秀の「地獄変屏風」がいかにして描かれたかにフォーカスを当てています。

こう言えば別に何の変哲もないことかもしれませんが、よくよく考えてみるとこれはものすごく重大な視点です。

良秀の「地獄変屏風」は他の画家の描いた地獄絵とは一線を画す作品でした。単に出来栄えが良いだけでなく、そこには誰も見たことのないような斬新な構図や人々、獄卒が描かれていました。芥川はここに注目したのです。私達は普通、芸術家が制作した完成品を目にするのみで、それを当たり前のように受け取っています。いかに私たちの想像を超えた奇妙なものだったとしても、いざ完成品を目の前にすれば「なんてすごい絵だ!こんなの見たことがない!」と驚くことができます。ですがそれを作った画家はそれを真っ新なキャンパスに一から描かなければなりません。つまり、無から創造しなければならないのです。この無からの創造はいかにして成し遂げられたのだろうか、そこで何が起きていたのだろうかという、作品そのものよりもその背後に芥川は着目したのでありました。「なぜこんなすごいものが描けるのだろう」、そんな素朴ながら深い疑問は言葉の芸術家である芥川だからこそのセンスではないかと私は感じてしまいました。

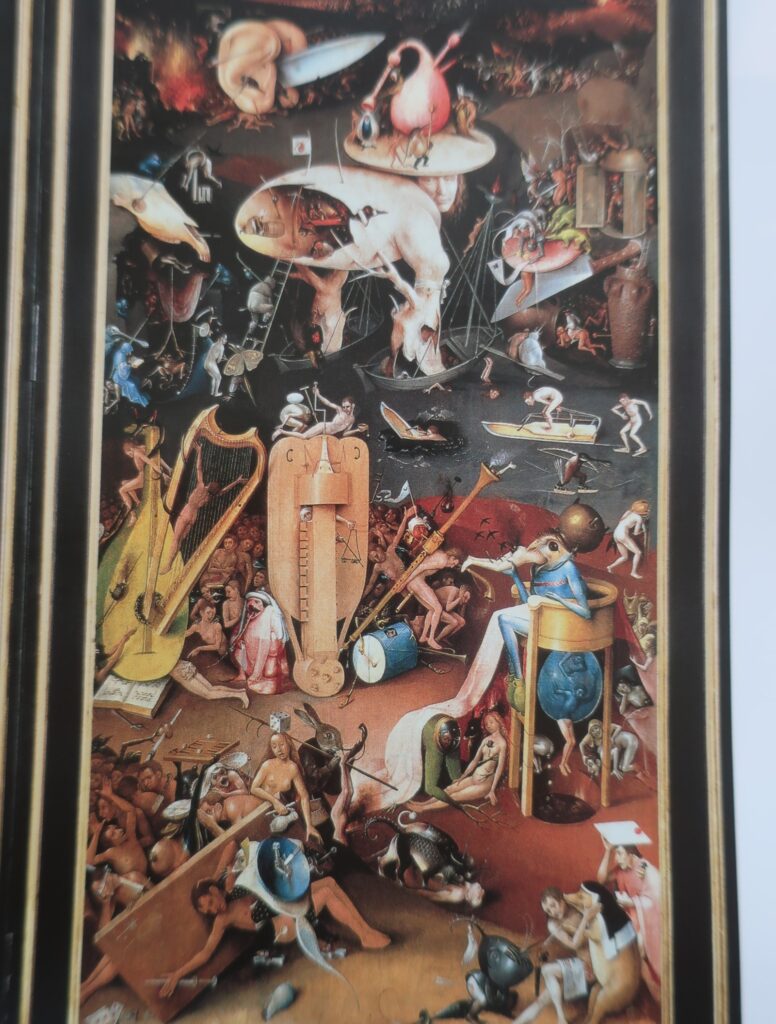

少しこの話とはずれてしまうかもしれませんが、このことはヨーロッパ版の奇妙な地獄絵の代表たるヒエロニムス・ボスの絵を見て頂ければよりイメージしやすいかもしれません。

ヒエロニムス・ボスはオランダの画家で、あのレオナルド・ダ・ヴィンチと同時代人です。彼の作風は上の絵にありますように奇妙としか言いようのない独特な世界観にあります。

この絵の右側がいわゆるボスの地獄絵なのですが、一見しても全く地獄には見えない不思議な光景が描かれています。

詳しくは上の記事でお話ししていますが、ボスはそれまで世間の人が目にしたことのない斬新な世界をこの絵で表現しました。

ですが、誰も目にしたことのない絵と言っても、ボス自身にはその材料となるものが存在していました。彼の出身地は刃物工芸で有名で、さらにボス自身も音楽と深い関係がありました。

つまり、ボスにとって刃物や音楽は身近なものとして存在し、彼の中にそのイメージはしっかり焼き付いていたのでありました。そしてそれらを他のものと結合し、誰も見たことのない世界を描き出したのでした。

この強烈な世界観を初めて観た時にはとまどうしかありませんが、なぜこんな絵を描けたのだろうという好奇心も湧いてきますよね。その日本版が今作『地獄変』でもあるのではないでしょうか。

もちろんミステリー仕立ての不気味な物語は芥川節全開の超一級品です。良秀の恐るべき傑作がいかにして描かれたかという謎と、天才芸術家の狂気を見事に探り当てていく筆致には脱帽です。この作品が芥川文学の中でも傑作として評価されている理由がよくわかります。

ぜひぜひおすすめしたい作品です。

以上、「芥川龍之介『地獄変』あらすじと感想~地獄絵の完成には地獄を見ねばならぬ…天才画家の狂気を描いた傑作!」でした。

本作『地獄変』のAmazon商品紹介ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事