トルストイ『人生論(生命論)』あらすじと感想~人はいかにして幸福な人生を送るのか。仏教とのつながりも

トルストイ『人生論(生命論)』あらすじと感想~人はいかにして幸福な人生を送るのか。命とは。愛とは。トルストイの探究

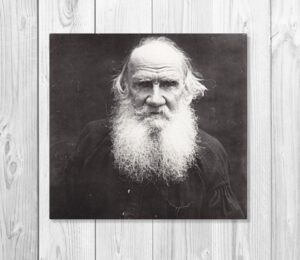

今回ご紹介するのは1886年から87年にかけてトルストイによって書かれた『人生論(生命論)』です。私が読んだのは新潮社版、原卓也訳の『人生論』です。

早速この本について見ていきましょう。

生命とは何か。幸福とは何か。

ロシアの大文豪にして大思索家が到達した、究極の哲学的考察。いっさいの自己愛を捨て、理性的意識に生きることによってのみ、人間は真の幸福を獲得することができる――。

人間いかに生きるべきか? 現世において人間をみちびく真理とは何か? 永年にわたる苦悩と煩悶のすえ、トルストイ自身のこの永遠の問いは、本書にみごとに結実した。誤ることのない鋭い観察力と、愛の直感と心の目で綴った、人生についての内面的、哲学的な考察。本文より

Amazon商品紹介ページより

人はだれしも、自分が快適になれるために、自分の幸福のためにのみ生きている。自分の幸福を望む気持を感じないなら、その人は自分を生きていると感じていない。自分の幸福を望む気持なしに、人は人生を想像できないものだ。一人ひとりの人間にとって、生きるということは、幸福を望み、獲得することと同じだし、幸福を望み獲得することは、生きることと同じである。

人はおのれのうちにのみ、おのれの個我のうちにのみ、生命を感じる。だから、はじめは自分の望んでいる幸福が自分個人だけの幸福であるように思われる。……(第一章)

この作品はタイトル通り、「人生とは何か、幸福とは何か、生命とは何か」という思索が展開されていきます。

ただ、この本に関して注意しなければならないことがあります。

というのも、『人生論』というタイトルに惹かれて、何かトルストイ大先生が「よりよい生き方」をわかりやすく伝えてくれるような、いわば啓発書やハウツー本のようなものだと思って読み始めるとかなり面食らうことになります。

この本はまったくそのような人生のハウツー的なものではありません。かなり硬派な哲学書です。

私もこの本を読んで少なからず驚きました。気軽に読めるような本ではありません。

この本を読む時は心してかかった方がよいと私はあらかじめお伝えしたいです。

さて、そのような『人生論』ではありますが、本来は『生命論』というタイトルの方が適切だったと巻末解説で訳者の原卓也も述べています。その顛末について藤沼貴著『トルストイ』では次のように述べられていました。

トルストイ主義構築の基礎となったこの論文には、たくさんの日本語訳があるが、その題名の訳は『人生論』が普通だった。しかし、この訳は最善とは言えない。トルストイの論文は生命の根源を説いたものなのに、「人生」という語は、現実の生活という意味が濃厚だからである。

この作品を従来どおり一『人生論』(新潮文庫)という題名で翻訳出版した原卓也が「『生命論』とするほうが内容を正しく伝えられるのだが、従来の伝統があるのでね」と語っていたのを、私自身聞いたことがある。

一九九三年に出版された八島雅彦の翻訳(集英社文庫)では、それまでの習慣を破って『生命について』という訳がつけられた。私も『生命について』あるいは『生について』という題名がよいと思う。

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P445

※一部改行しました

ロシア語の「жизнь(ジーズニ)」という単語には、生命、生活、人生、一生など様々な意味があり、そのどれを用いるのかという問題があります。日本では訳者たちによる従来の伝統に則って「人生」を使用する流れとなっていますが、その内容としては「生命」の方がより正しいということがここで指摘されています。

たしかに『人生論』というと、どこか啓発書的な雰囲気が出てしまいますが、『生命論』となると哲学的なニュアンスが出てきますよね。内容を読んでいてもたしかに『生命論』のほうがより正しいように私も感じました。

そしてこの作品について藤沼貴著『トルストイ』では次のように解説されています。

この論文は自分の思想の根本であり、しかも、常識とは違う考えなので、読者にわかってもらおうとして、トルストイは最大限の努力をし、何度も念を押したり、一つの問題を四方八方から見たり、さまざまな比喩を使ったり、予想される読者の疑問にあらかじめ答えておこうとしたりして、舐めるようにじわじわと論をすすめていく。その執拗さに辟易する読者もいるだろうが、それをしちくどさと考えずに、親切さと解釈しながら読んでくださればと思う。(中略)

トルストイは自分の思想体系を構築する基礎として、生、生命についての自分の考えを、微に入り細をうがって説明し、主張した。あえてこれを数行に要約すれば「欲望充足の動物的生は格闘であり、しかも、やがて死で断ち切られる不幸である。人のために生きる真の生は喜びであり、無限の幸福である」となる。

この著作を読んだある読者がこれは『人生論』というより、『生命と愛』という題名がふさわしいという意見をウェブ上に出しているのを見たことがある。まさにそのとおりで、トルストイの『生命論』(『人生論』)はかれ独特の「生命と愛」の書であり、それがかれの後期の思想の根底になっている。

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P445-451

※一部改行しました

トルストイは1870年代末から宗教的転機を迎え、その生活や人生観に大きな変化が見られました。その変化についてはこれまで当ブログでも紹介してきました。

そして今回ご紹介している『人生論』はその中でも特に重大な出来事の中書かれることになった作品です。

というのも、トルストイはこの時期病に倒れ、生死の境をさ迷っていたのです。その時の顛末をご紹介します。

一八八六年夏、五十八歳の時にトルストイは、貧しい後家さんのために乾草をみずから運んでやっているうちに、荷馬車に片足をひどくぶつけ、その傷から丹毒を起して重病にかかった。四十度の高熱が何日もつづき、吐き気がとまらず、すっかり衰弱しきったため、トルストイは病床で自分の死を意識するにいたった。

「……いみじくもあなたがおっしゃっておられるように、神の御手の内に自分を感じているこの状態は、とても素晴らしいので、わたしはずっといつもこの状態にありたいと思いますし、今この状態を脱したくない気持です……」と、トルストイは父の従妹にあたるアレクサンドラ・トルスターヤにあてて書いている。(中略)

重病の床にあって死について考えることから、逆に生の意味を問い直そうとしたトルストイにとって、永年にわたる思想的遍歴のあとで到達したこの結論はきわめて当然のものであったし、またこの考えがいわゆるトルストイズムの根底をなすものであることは、今さら言うまでもないだろう。極端にすぎるとさえ思われるトルストイの思想は、いつの時代になっても、われわれに、生きることの意味をあらためて考え直させる重い問いかけを含んでいるのである。

新潮社、トルストイ、原卓也訳『人生論』2014年第70刷版P257-262

トルストイは58歳の時に死の危機に瀕し、その時の思索がこの作品に結実しています。幸い、トルストイは回復し、その後25年近くも長生きすることになるのですが、死の淵で考えたその思索には非常に重いものがあります。気軽なハウツー本ではないのもこういうところから来ています。トルストイは命を懸けてこの作品を書いていたのでありました。

また、この作品を読んでいて私が感じたのは仏教的なエッセンスがかなり感じられる点です。

トルストイはショーペンハウアーに傾倒していた時期があり、その関係で仏教や老子の思想も研究しています。

「死とは何か」「命とは何か」「生きるとは何か」を考える際に、やはり仏教は大きな問いを私たちに投げかけます。トルストイも仏教から感じたものが大きかったであろうことがこの作品を読んでいてとても感じられました。

この作品は文庫本で250ページほどという分量ですがものすごく骨太な作品です。トルストイ渾身の思索が詰まった1冊です。気軽に読むには少し厳しい作品ですが、トルストイの思いをより深く知りたいという方にはぜひおすすめしたい作品です。

以上、「トルストイ『人生論(生命論)』あらすじと感想~人はいかにして幸福な人生を送るのか。仏教とのつながりも」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント