目次

パリでギロチン処刑を見てショックを受けるトルストイ~非暴力主義の源泉とユゴー、ドストエフスキーとの共通点

これまで当ブログではトルストイのカフカース体験についてお話ししてきました。

トルストイは晩年、徹底的な非暴力主義を説くようになります。そのきっかけとなったのがカフカースやクリミアでの従軍体験であり、そして今回ご紹介するパリでの「ある体験」だったのです。

トルストイはクリミア戦争後モスクワに帰り、「新たなる大作家」として文壇から大歓迎を受けます。しかしモスクワでの日々を過ごす中でトルストイは彼らロシア文壇の知識人や貴族ら上流階級に嫌悪を催すようになります。この時点ですでにトルストイは晩年、いや『戦争と平和』から続く文明嫌悪の念が強く出てくるようになっていたのでありました。

そして1857年、そんな思いを抱きながら彼はロシアを離れパリへと旅立ったのでした。

このトルストイ第一回西欧旅行について藤沼貴著『トルストイ』では次のように説かれています。

西欧旅行の目的

農民解放も結婚も期待はずれの結果に終わってからまもなく、五七年一月に、トルストイは第一回の西欧旅行に出かけた。六〇年から六一年にかけて、かれは二度目の西欧旅行をしているが、その時にはいくつも具体的な目的があったのに、第一回の旅行にははっきりとした目的が見当たらない。農奴解放の挫折やワレーリアとの愛の失敗の傷をいやすために、外国に行ったと説明する人もいるが、そうではない。トルストイはセヴァストーポリからロシアにもどる時に、すでに七か月ほどかけてヨーロッパに行く希望を持っていて、それを軍にも届け出ていた。

第一に考えられる理由は、ロシアを打ち負かしたイギリスやフランスの実情を自分の目で見て確かめることだ。敗戦後ロシアにもどって、トルストイはプログレス信奉の波におぼれかけた。イギリスやフランスはロシアより発達した武器でロシアを負かしただけでなく、ロシアの未来像となるお手本だという風潮のなかに立たされたのである。それなら、西欧へ行って、十年後、二十年後のロシアの姿をぜひ見なければなるまい。トルストイにそのような気持ちはあっただろうが、ただ四年半もの戦場生活の垢を洗い流すための、保養旅行という意味もあったようだ。

少なくとも旅行中のかれの行動を見ると、視察旅行、見学旅行、西欧諸国駆けめぐりといった緊張や忙しさはなく、惜しげもなく時間を浪費していた。それに、トルストイは腹の底では、西欧をお手本と思っておらず、西欧の生活をロシアの未来像とも思っていなかった。

クリミア戦争で見たイギリス人やフランス人は、ロシア人に劣らず残忍な人殺しをして、しかも、それを誇っていた。そんな人間たちを手本にする気にはなれない。トルストイは西欧に出かける時、冷静、客観的に西欧を見ようというより、むしろ西欧がロシアの手本になれない証拠を見つけてやろうという気持ちのほうが強かったのではないかとさえ思える。

第三文明社、藤沼貴『トルストイ』P212-213

※一部改行しました

「トルストイは西欧に出かける時、冷静、客観的に西欧を見ようというより、むしろ西欧がロシアの手本になれない証拠を見つけてやろうという気持ちのほうが強かったのではないかとさえ思える。」

これは非常に重要な指摘だと思います。

この後パリでのトルストイの様子を見ていくことになりますが、このことはぜひ頭の隅に置いておいて頂ければと思います。

パリでトルストイは何をしていたのか

トルストイは五七年一月二十九日、新型の快速郵便馬車で国境を越え、二月九日(ヨーロッパのカレンダー、つまり、現在日本でも使われているグレゴリウス暦では二十一日)パリに着いた。パリこそが第一の目的地だったらしく、途中のワルシャワやべルリンなどはあっさり通過してしまった。到着するとすぐ、多分かなり高価なマンション(アパルトマン)を借り、三月二十七日まで約一か月半パリに滞在した。旅行者としてはかなりの長居である。

この間にトルストイは「かれ特有のあくなき好奇心で、目新しい生活環境をじっくり見つめることに、大半の時間をついやした」と言い、かれがルーブル美術館、ヴェルサイユ宮殿、ノートルダム大聖堂、アカデミー、パリ大学の講義などに行ったことを列挙している人もいる。

しかし、この程度の見学は、現代の観光客なら一日でしてしまう。しかも、いちばん関心をもって三度訪れたルーブル美術館について、トルストイは晩年「古い彫刻以外、何の印象も残っていない」と冷ややかな感想を漏らしていた。また、トルストイがいろいろな名士、文人などと会ったことも知られているが、それはサロンで挨拶を交わした程度にすぎず、内容のある話をしたことは伝えられていない。

パリでのトルストイの日課はその時の日記によると、朝は起きたい時までゆっくり寝て(午前中ずっと寝ていることもめずらしくなかった)、午後には外出し、当時パリで生活していたツルゲーネフにほとんど毎日会い、食事をいっしょにしたりする。たまにツルゲーネフ以外の人に会っても、ほとんどがロシア人だった。夕方になると、たいていは芝居を見たり、音楽を聴いたりするために劇場やホールに行った。時には社交的な場に出ることもあって、そういう場所ではフランス人とも交際した。

しかし、パリ市内のあちこちを歩いたこともなく、フランス語を自由に操れたのに、フランスの作家や芸術家とまとまった会話をした痕跡もなく、まして、一般市民と会って雑談したこともない。体調もよくなくて、あまり元気がなかった。

やや誇張して、意地悪な言い方をすれば、「朝寝、ロシア人との雑談、漫然とした劇場通い」がトルストイのパリ滞在中の日課の基本パターンだった。日記も「〇時起床。〇時外出、ツルゲーネフと〇〇で食事。〇〇劇場で〇〇を見た」といったメモ的なものにすぎず、スイスでは二日だけ紀行文を書いたりしたが、それ以外は旅行中も帰国後も旅行記を書いていない。

この数年後、六二年にドストエフスキーも西欧旅行をした。かれはニか月半でべルリン、ドレスデン、ケルン、パリ、ロンドン、ルツェルン、ジュネーヴ、フィレンツェ、ミラノ、ウィーン、その他を駆けめぐった。帰国後「私には読者のみなさんにとくにお話しすることもなく、まして秩序立てて書き記すこともない」とことわりながら、『冬に記す夏の印象』(日本では『夏象冬記』という題名で知られている)という旅行記を書き、自分の西欧観をはっきり示した。これに比べると、トルストイの旅行はずいぶん見劣りする。

まして、旅行記の名作『ロシア人旅行者の手紙』の基礎になったニコライ・カラムジンの周到に準備された、内容豊富な西欧旅行などとは比べようもない。そればかりではない。トルストイ自身がこの直後、六〇年六月から翌六一年四月まで、第二回西欧旅行をした時には、教育研究という具体的なテーマがあり、精力的に西欧諸国の実情を調査研究し、その成果をいくつもの論文で発表した。第一回の旅行の時にかぎって、トルストイは反応が鈍く、行動力に欠けていた。

第三文明社、藤沼貴『トルストイ』P213-215

※一部改行しました

私たちのイメージからするとあの鬼のような洞察力を持ったトルストイがぼんやりとパリでの日々を過ごしていたというのは意外ですよね。

また、このパリ生活でツルゲーネフと毎日会っていたというのも驚きの事実でした。

そしてここで印象に残ったのは何と言ってもドストエフスキーの存在です。

ドストエフスキーはこの作品で西欧文明を徹底的に批判します。この作品はドストエフスキーの西欧観を知る上で非常に重要な作品となっていて、晩年の思想にも大きな影響を与えています。

トルストイほどの作家であれば、この時のドストエフスキーと同じように何かしらの作品を残せたはずです。ですが彼はそうしなかった。これは一体どういうことなのでしょうか。それが次に語られる「ある出来事」に関係していると著者は述べています。

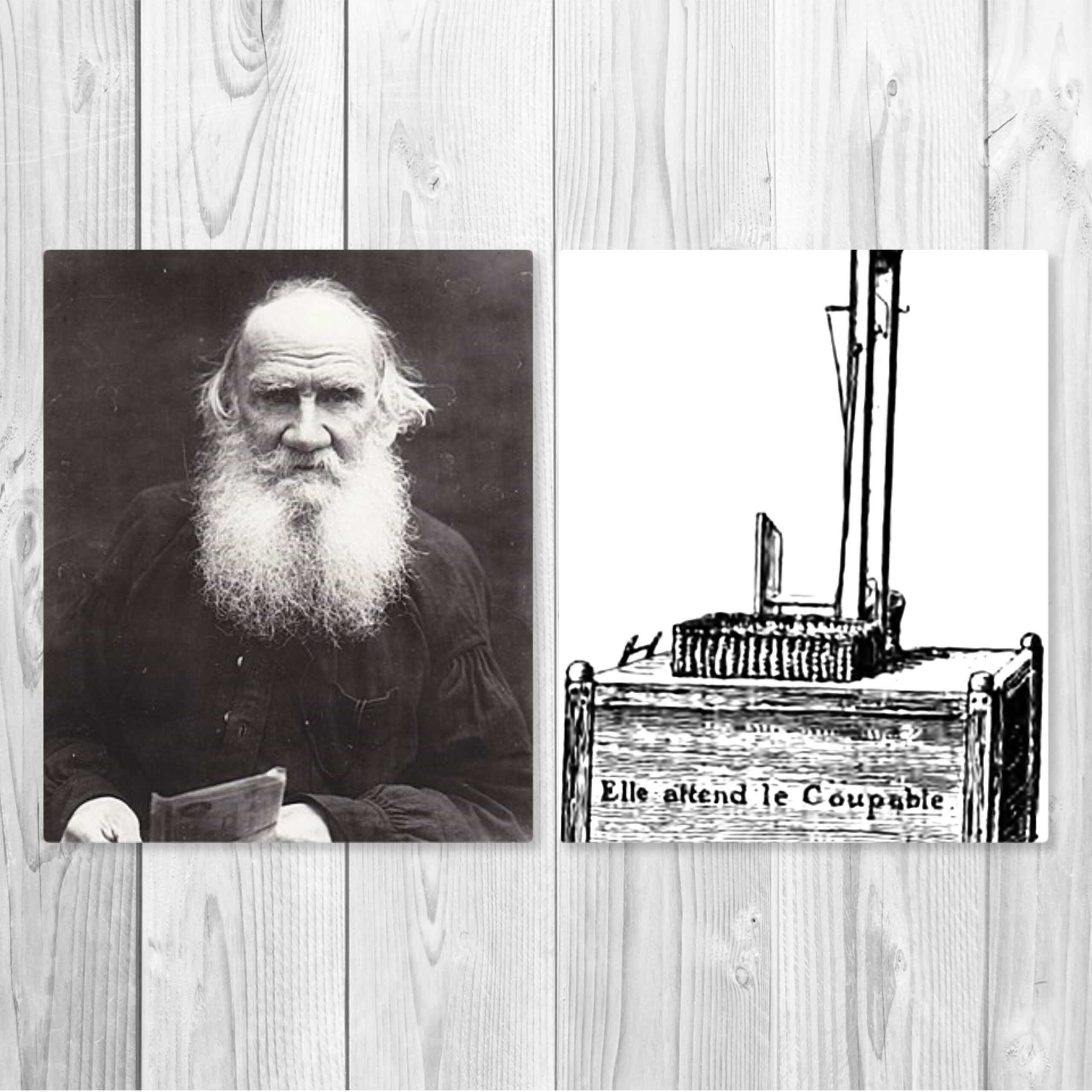

パリで見たギロチン処刑の衝撃

そのトルストイがパリ滞在の四十六日間に、活動的になり、興奮した日が一日だけあった。それは三月二十五日のことである。

その朝トルストイは七時に起きた。パリにいた間、かれは八時より早く起きたことがなく、十時から十ニ時の間が普通だった。この日は例外で、おまけに、前夜は怪しげな「マジック劇場」に行って、その後どこかで(どうやら、やはり怪しげな所で)食事をし、帰宅は深夜のニ時、床に入ったのは三時だった。しかも、いつもなら起きても、昼すぎまで家でぐずぐずしているのだが、この日は二日酔いか何かで病気のような感じだったのに、すぐに外出した。

行く先はなんと刑務所前の広場。トルストイはこの日の朝、そこで死刑執行が公開されることを人から聞いたか、新聞で読んだらしく、それを見に出かけたのだ。なぜわざわざ苦手な早起きまでして、体調も悪いのにそんな所に出かけたのか、その理由をトルストイ自身一度も語ったことがない。

当時の新聞記事によると、一万二千人から一万五千人もの群衆が集まり、そのなかには女性や子供も相当いた。松明がそこかしこにあかあかと燃え、食べ物や酒を売る大道商人たちの声が聞こえて、祭礼か定期市のような活気だ。人々は二件の強盗殺人を犯した凶悪犯人の首切り器による公開死刑を見るために集まったのだった。死刑がよく見えるいい場所は早く取られてしまうので、熱心な者は前の晩から来て徹夜だ。トルストイはギロチンのまん前のいちばんいい場所に陣取った。もしかすると、前の晩からだれかを場所取りに行かせていたのかもしれない。

やがて死刑囚が引き出され、死刑が執行された。生きた人間の首がギロチンの穴に突っ込まれ、上から頑丈で鋭い鋼鉄の刃が落下して、一瞬のうちに首が切り落とされ、箱のなかにゴロンと落ちるのを、トルストイは目の前で見た。かれは戦場でたくさんの凄惨な死を見、その地獄のような光景を『十二月のセヴァストーポリ』などの作品でリアルに描き出し、世間に発表もしていた。しかし、このほとんど血も流れない、たった一人の人間の死が、戦場の集団的な惨死以上の衝撃をトルストイに与えた。それを見た瞬間、かれは文字どおり身の毛がよだった。その夜はよく眠れず、眠ったと思うと夢にギロチンが出てきた。

かれはその日すぐに友人のボートキンへ手紙でこの死刑目撃を伝え、自分の思いをこう書いた。「だれも強制せずに前へ進ませてくれる道徳的な掟なら、ぼくは理解できるし、いつも幸福を与えてくれる芸術の掟なら、感じとってもいる。しかし、政治的な掟はぼくにとっては、あまりにもおそろしい虚偽なので、そのほうがいいとか、悪いとか判断することもできない」。

しかも、この日の恐怖は深く記憶にきざまれ、二十五年後に書かれた『懺悔』のなかで、この体験をきのうのことのように生々しく描き出し、首が切り落とされたのを見た瞬間、自分は「何がよいことで、何が必要なことかを判断するのは、人間が言っていることや、していることではなく、プログレスでもなく、自分の心をもった私なのだ……ということを、頭ではなく、全身全霊でさとった」と書いている。

戦争は暴力だし、狂気だ。そのなかで血が流れ、人が死ぬのは当然と思うほかはないかもしれない。しかし、ここはヨーロッパ文化の粋を集めた花の都パリだ。しかも、幸福で秩序正しい生活のなかで、まさにその幸福と秩序を守るために、法と理性によって殺人が行われている。そして、その殺人を正義の行為として、誇らしげに公衆に見せつけ、公衆もそれを見て、少なくともその何分の一かの人間は、悪者が「当然の報いを受けたのさ」と溜飲をさげているに違いない。

平和で幸福な文明国家も結局は、戦争と同じ殺人と暴力で「公序良俗」と呼ばれる自分たちの利益を守っているではないか。それがトルストイには非人間性をむき出しにした戦争よりおそろしかった。西欧こそ自分たちのゴールだと多くのロシア人が言う。しかし、むしろ、「進歩」の結果、社会や秩序が肥大して、一人の人間の生や、心情、美意識、愛などが踏みにじられるおそれは強まっている。そのことをこの死刑が示している、とトルストイは信じたのである。

死刑の二日後、トルストイは突然パリを去って、ジュネーヴに行ってしまった。まるで、残忍な死刑を見て、進歩のお手本と言われてはいるが、実は悪魔であるフランスのしっぽをつかまえた以上、もうパリに用はない、と言わんばかりだった。そして、ジュネーヴからツルゲーネフに、これまで自由な空気をのんきに享受させてくれたパリについて、「あんなソドム〔罪深い町〕を出てよかった」と捨てぜりふを書いてよこした。

このときのトルストイの行動は、まるで、猛獣が偶然出てきた獲物に襲いかかると、それをくわえてすばやく、しかも意気揚々とその場を去っていったようだった。とすれば、その猛獣が一か月半もパリにいたのは、獲物が出てくるのを待ち伏せするためだったのだろうか。そして、トルストイのパリ滞在の最大の成果は、死刑を見て、それを文明の裏の素顔だと断定したことだったのだろうか。

第三文明社、藤沼貴『トルストイ』P215-218

※一部改行しました

トルストイは普段の行動パターンを離れてわざわざ死刑執行の現場に立ち会いに行ったのでした。

そしてそこで見た光景が彼に凄まじい影響を与えることになったのです。

この引用の最後の箇所、

「このときのトルストイの行動は、まるで、猛獣が偶然出てきた獲物に襲いかかると、それをくわえてすばやく、しかも意気揚々とその場を去っていったようだった。とすれば、その猛獣が一か月半もパリにいたのは、獲物が出てくるのを待ち伏せするためだったのだろうか。そして、トルストイのパリ滞在の最大の成果は、死刑を見て、それを文明の裏の素顔だと断定したことだったのだろうか。」

という指摘は非常に意味深いものがあると思います。トルストイがその時本当に何を思っていたのかはわかりません。ですが長年トルストイを研究された専門家によるこの見解は非常に興味深いものがあるなと感じました。

実際にトルストイの生涯や作品を読んで見ると、たしかにこの指摘はまさに核心を突いているのではないかと私も感じています。

そしてこの記事のタイトルにもありますように、フランスの文豪ヴィクトル・ユゴーも同じように死刑執行に強烈な影響を受けています。

ユゴーも公権力による死刑執行や拷問を目の前にし強いショックを受け、後に死刑反対を述べた作品を描いています。それが上のリンクにある『死刑囚最後の日』になります。

また、ドストエフスキーはさらに強烈なことに彼自身が死刑判決を受け、執行直前に恩赦を受けるという極限の体験をしています。この恩赦はあらかじめ決められていたものだったとはいえ、ドストエフスキーはそんなことを知るはずもなく、まさに死の淵に立たされていたのでありました。

その時の体験は彼の代表作『白痴』の主人公ムイシュキンの口を借りて語られています。

19世紀ヨーロッパを代表する3人の文豪、トルストイ、ユゴー、ドストエフスキー。

この3人に「死刑」という共通点があるというのは非常に興味深いものがあると私は感じています。

トルストイはギロチン処刑を見てすぐにパリを離れスイスへ向かいます。

そしてスイスのルツェルンでさらなる出来事に遭遇することになります。その事件によってトルストイは完全に西欧文明に対し怒りをぶちまけることになったのでした。

その顛末が書かれた作品こそ次の記事で紹介する『ルツェルン』になります。

トルストイの第一回西欧旅行は「西欧憎し」の感覚が醸成される旅となったのでした。

以上、「パリでギロチン処刑を見てショックを受けるトルストイ~非暴力主義の源泉とユゴー、ドストエフスキーとの共通点」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事