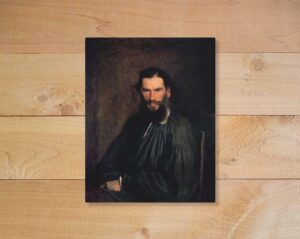

トルストイ『シェイクスピア論および演劇論』あらすじと感想~シェイクスピアを心底嫌ったトルストイ。その理由とは

トルストイ『シェイクスピア論および演劇論』概要と感想~シェイクスピアを心底嫌ったトルストイ。その理由とは

今回ご紹介するのは1903~4年にトルストイによって書かれた『シェイクスピア論および演劇論』です。私が読んだのは河出書房新社より発行された中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版の『シェイクスピア論および演劇論』です。

この論文はシェイクスピア嫌いとして有名なトルストイがその理由を上下二段組で50ページほどかけて延々と述べていくという、ある意味驚異の作品となっています。

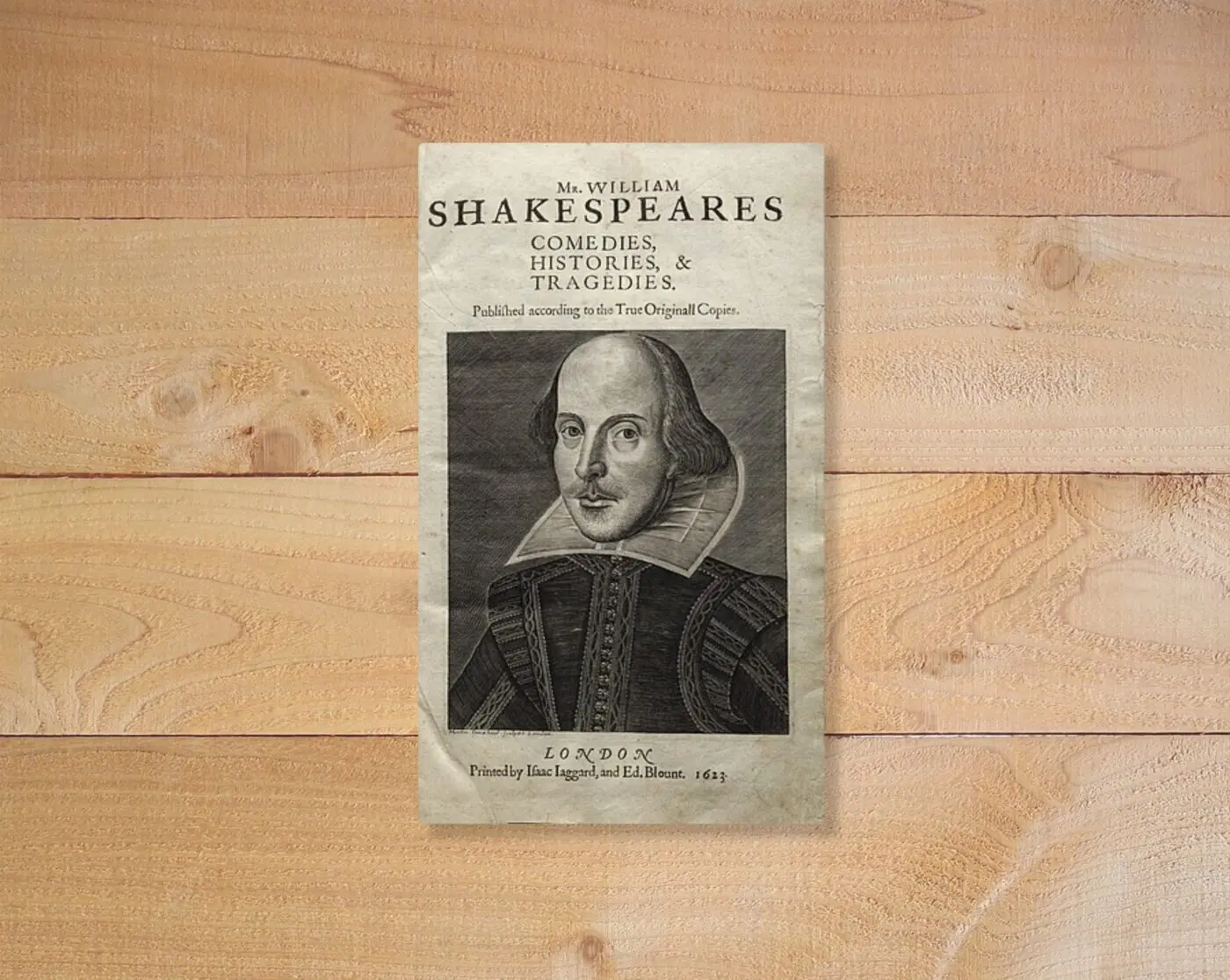

私はトルストイと反対にシェイクスピアが大好きですので、これは逆に気になる問題でもありました。「シェイクスピアの何が気に入らないんだろう。こんなに面白いのに」と思わずにはおれません。

というわけで興味津々で私はこの作品を読み始めたのでありました。

すると驚くことに、トルストイはこの作品の冒頭からいきなりシェイクスピアをばっさり切り始めます。

はじめてシェイクスピアを読んだ時に覚えたおどろきはいまだに忘れてはいない。私は大きな美的なよろこびを得られるものとあてにしていたのである。ところが、彼の傑作とされている『リヤ王』『ロメオとジュリエット』『ハムレット』さては『マクベス』などをつぎつぎと通読していっても、私はよろこびを味わえなかったどころか、払いのけられぬ嫌悪の情と、退屈さを感じ、教養の世界をあげて完璧の極と評されている作品を取るにたらぬ、ただの悪作と見なしたり、あるいはこの教養ある世界によってシェイクスピアの作品に与えられている意義を無茶なものと考えたりするのは自分のほうが気が変なのではないか、と疑惑にかられたりしたほどだった。

この疑惑は自分がこれまでいつも詩歌の美しきをその形のままでなまなましく感じてきただけにいっそう強められた。いったいなぜ天才的な芸術作品と全世界からみとめられているシェイクスピアの著作が私の気にいらなかったばかりか、いやらしいものになったのか。永いこと私は自分が信じられなかった。

そして五十年間には自分をしらべるつもりで、あらゆる可能な形で―ロシヤ語で、英語で、ドイツ語で、また人からすすめられるままにシュレーゲルの翻訳などで―幾度かシェイクスピアを読みにかかった。そして悲劇、喜劇、史劇をなんべんも読んだが、―あやまりなく味わったところはやはり同じこと―嫌悪と、退屈と、不可解―だった。

いま、この論文を書く前に、七十五歳の老人である私は、もう一度自分をしらべてみる気になって、新たにシェイクスピアの全作品をへンリーの史劇『トロイラスとクレシダ』、『テムぺスト』、『シンベリン』をも含めて残らず通読してみた、そして同じ感じをいっそう強く経験した、が、それはもはや不可解などというものではなく、シェイクスピアが得ている、しかも現代の作家たちをして彼に模倣せしめ、読者や観客にはその美的、倫理的な観念をゆがめさせてまで彼のなかにありもせぬ価値を探しださせているところの偉大な、天才作家という争う余地のない名声がいっさいの虚偽と同じく大きな悪である、という確固たる、疑いない信念だった。

多くの人々はシェイクスピアの偉大さを信じきっているので、私のこの断定を読んでもそれが正しいかも知れぬとさえも思ってはくれまいし、一顧の注意をも払いはしまい、とは承知しているが、それでも私はなぜ自分がシェイクスピアは偉大な天才どころか、ごく月なみな作家としてさえもみとめられるべきではないと考えるか、という理由をできるだけつとめて明らかにしてみたいと思う。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P146-147

※一部改行しました

トルストイはシェイクスピアを「偉大な天才どころか、ごく月なみな作家としてさえもみとめられるべきではない」とばっさりです。

しかも「シェイクスピアが得ている、しかも現代の作家たちをして彼に模倣せしめ、読者や観客にはその美的、倫理的な観念をゆがめさせてまで彼のなかにありもせぬ価値を探しださせているところの偉大な、天才作家という争う余地のない名声がいっさいの虚偽と同じく大きな悪である、という確固たる、疑いない信念だった」と、シェイクスピアを好む人たちをも「虚偽だ」「大きな悪だ」とも断罪するのです。これは強烈です。

そしてトルストイはこの後、ここから15ページ以上をかけて『リア王』のあらすじを追っていき、逐一ツッコミを入れていきます。

シェイクスピア悲劇の最高峰と称賛されるこの作品もトルストイからすれば我慢ならない愚作となってしまうのです。あらすじを述べ終えたトルストイはこの作品について次のように述べています。

以上がこの有名なドラマである。わたしの紹介でこれがいかに愚にもつかぬものであろうと(わたしはなるべく公平に紹介したつもりだが)、原文ではもっと愚にもつかぬものであることをわたしはあえて断言してはばからない。

現代の誰でも、このドラマが完璧の極であるという暗示にかかっていない人なら、忍耐心さえじゅうぶんにあって、これを終わりまで通読すれば、これが完璧の極であるどころか、じつにひどい粗悪な作品であり、当時のある人や一部の観客たちにはおもしろかったかもしれないが、われわれのあいだには嫌悪と退屈以外になにものをもよび起こせないものであることを確信するのにじゅうぶんであろう。

現代では暗示にかかっていない読者なら誰でも同じような印象を『ぺリクレス』、『十二夜』、『テムペスト』、『シムべリン』、『トロイラスとクレシダ』などの劇作化した愚劣な物語は言うに及ばず、その他すべてのシェイクスピアの評判のドラマからも受けるであろう。

しかし、シェイククスピア崇拝を吹きこまれていないそのような生新な人々は現代のキリスト教世界にはもはやいないのである。われわれの社会や時代の人々は誰もが物心ついた当初から、シェイクスピアは天才的な詩人、劇作家であり、彼の作はことごとく―完璧の極である、と吹きこまれている。したがって、いかに蛇足に見えようとも、わたしは自分が選んだドラマ『リヤ王』のなかで、シェイクスピアのすべての他の悲劇や喜劇にも特有の欠点をぜんぶ指摘して、その結果、それらの作品がけっして劇芸術の典型でないどころか、万人にみとめられている芸術のもっとも初歩的な要求さえみたしていないことを示してみようと思うのである。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P163

※一部改行しました

ものすごい言い様です。何事も極端なトルストイですがこれぞまさしくトルストイというような極端さで論が進んでいきます。

では、トルストイは『リア王』の何がよくないと感じているのでしょうか。そのすべてを紹介することはできませんが、ここではそのいくつかを紹介していきたいと思います。

⑴人物・立場の不自然さ

悲劇『リヤ王』においても、登場人物たちは、外見上は、たしかに周囲の世界との矛盾のなかに置かれていて、それと闘っている。しかし、その闘いは、事件の自然的な進展や人物の性格から生じているのではなく、まったく勝手に作者によって定められたものであり、したがって、芸術の主要な条件をなす幻想というものを読者によび起こすことはできない。リヤには王権を拒むなんらの必要も、原因もない。また生涯を娘たちとともに暮らしたあげく、姉娘たちの言葉を信じ、末の娘の正しい言葉を信じないといういわれもまったくない。が、ここにじつは彼の立場の悲劇性のすべてがつくられているのである。(中略)

人物をまったく勝手に据えているこういう立場はあまりにも不自然なので、読者あるいは観客は彼らの受難に同情しえないどころか、読んだり、観たりしていることに興味さえ覚えることができないのである。これが第一。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P163-164

トルストイ曰く、シェイクスピアの作品はその人物や筋書きが不自然、つまりリアルではないということになります。

たしかに『リア王』の筋書きはかなり極端なもので、強引さも感じないわけではありませんが、その極端さ、劇的なシナリオに私たちは唸らされるわけです。「『リア王』は不自然だ」とトルストイは言いますが、私はそこまで不自然だとは感じません。いや、シェイクスピア好きからすれば、むしろこの過剰なまでにドラマチックな展開こそシェイクスピアの魅力であるとすら言えるのではないでしょうか。

ですが、トルストイにはこの不自然さがどうしても我慢ならないようです。

⑵歴史を無視した時代錯誤な人物描写

第二は他のシェイクスピアのドラマにおけると同じく、このドラマの人物たちもすべて時と場所にまったくふさわしくなく生き、考え、話し、かつ行動している点である。

『リヤ王』の事件は紀元前八〇〇年のことであるにもかかわらず、登場人物たちは中世紀にしかありえぬような条件のなかにおかれている。すなわち、ドラマのなかで活躍するのは王であり、公爵であり、軍隊であり、私生児であり、紳士であり、家来であり、農場経営者であり、将校、兵卒であり、さては兜をかぶった騎士であったりする。

シェイクスピアのどのドラマにも横溢しているかのような時代錯誤は、十六世紀、十七世紀の初頭では、幻想の可能をそこなわなかったのかもしれない。だが現代ではすでに事件の推移を興味をもって追うことは不可能である。それは作者が詳細に描いているような情況のなかではそのような事件は生じるはずがないことを承知しているからである。

事件の自然的な推移や性格の特質から生じて来ないような立場をでっちあげたり、それが時や場所にそぐわないことなどは、シェイクスピアが特に感動的に思われるはずの個所へいつも用いるいいかげんな粉飾によって一段と強められているのである。リヤが曠野を走りまわっている時の異常なあらしとか、彼が、『ハムレット』のオフェリヤやエドガーの服装の場合もそうだが、なんのためか頭にのせている雑草とか、道化師のせりふとか、覆面の騎士エドガーの登場とか、―すべてこれらの効果は印象を強めるどころか、逆の作用を生じているのである。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P164

これは第1の点と似ていますが、シェイクスピアの劇は時代背景を無視した作品であるからよくないというのがトルストイの指摘なようです。

ただ、これはどうなのでしょう。シェイクスピアは観客にウケるような作品を作り、実際に公演していたわけでありますから、厳密に歴史を再現することをそもそも目的にはしていません。そのことは以下の伝記S・グリーンブラット著『シェイクスピアの驚異の成功物語』にも書かれていました。あくまでシェイクスピアは興行として収益を得るために劇作を書いています。トルストイの指摘はそもそも噛み合っていないような気がします。

さらに言えば、シェイクスピアは極端な状況設定などを通して時代や国を問わない人間ドラマを描き出しています。時代設定や役柄はあくまでその人間ドラマに役立てるものであって、それが正確かどうかは眼目ではありません。様々な状況に立たされた人間がどのような心理をさらけ出すのか。特に『リア王』ではその圧倒的な悲劇の中で何を叫び、どう行動するかが最大の見どころです。

トルストイはそれが不自然だと批判しますが、どうも私にはしっくりきません。たしかにトルストイが言うように、時代錯誤やご都合主義はあるかもしれません。ですが、「だからどうしたと言うのです?」という思いしか湧いてこないのが正直なところです。

⑶登場人物の不自然な言葉遣い

どんなものでもシェイクスピアの劇を読みはじめると、私にすぐさまじゅうぶん明白に確信できるのは、シェイクスピアには性格描写上の唯一とは言わぬまでも大事な手段である―「言葉」というものが欠けていること、つまり、一人一人の人物が自分の性格にそなわった言葉で話すような、そういう言葉が欠けている、ということであった。シェイクスピアにはそれがないのである。シェイクスピアの人物たちはいずれも自分の言葉ではなくして、つねに同一のシェイクスピア流の、虚飾たっぷりな、不自然な言葉で話すが、それは描かれている登場人物がそれで話せないのみか、いつ、いかなる所においても、いかなる生きた人間も話すはずのない言葉なのである。

もしもリーガンが自分を引きとってくれなければ、自分は妻を墓のなかで離縁するとリヤが言ったり、紳士が嵐の模様を述べている時のように、天が叫びで引き裂けたり、風が割れたり、風が大地を海へ吹き飛ばそうとしていたり、渦巻く水が岸に溢れようと思っていたり、エドガーの言うように、悲しみにも連れがあり、苦しみにもなかまが出来たので、苦痛もこらえやすくなり、心の苦しさが気にならなくなったり、リヤは子無しとなり自分は父無しになったり、等々シェイクスピアのあらゆる登場人物のせりふにふんだんに見られるこのような不自然な表現は、生きた人間なら誰も言うはずもなく、言えもしなかったものである。

これらの人物たちは、生ま身の人間ならけっして言ったはずもなければ言うはずもないような言いかたをするばかりか、―彼らはすべて言葉の総体的な無節制におちいっている。

恋におぼれている者、死に立ち向かっている者、戦闘中の者、危篤の者たちが、内容よりは語呂やしゃれに導かれるままにまったく事件にはそぐわないことについてやたらと多く、しかも思いがけないロをきく。

しかも、誰もがみな同じような言いかたをする。リヤが、うわごとを言うさまは、狂人を装うエドガーとまったく同じだ。ケントや道化師のロのききかたも同じである。だから一人のせりふを他の一人のロに移すこともできる半面、せりふの特長で誰がしゃべっているのかを聞きわけることはできない。かりにシェイクスピアの人物たちの使う言葉にちがいがあるとしても、それは、シェイクスピアが人物たちのかわりに喋っているいろいろなせりふにすぎないもので、人物たちのそれではない。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P165-166

「これらの人物たちは、生ま身の人間ならけっして言ったはずもなければ言うはずもないような言いかたをする」

「恋におぼれている者、死に立ち向かっている者、戦闘中の者、危篤の者たちが、内容よりは語呂やしゃれに導かれるままにまったく事件にはそぐわないことについてやたらと多く、しかも思いがけないロをきく。」

トルストイはこう批判しますが、私はぜひこう言いたいです。

「いやいや、我々シェイクスピアファンはこういうシェイクスピアらしい言葉がたまらなく好きなんだ」と。

正直申しまして、トルストイがその言葉遣いは不自然だと批判したとしても、我々からすればその不自然さがたまらなく魅力的に感じるのです。普通なら出てこないようなとてつもないセリフだからこそ私たちは痺れるのです!それをリアルじゃないから愚作であると言われてもこちらとしては「はぁ・・・」としか言いようがありません。つまり、これも永遠に噛み合うことのない問題です。

ツルゲーネフに哀れまれるトルストイ

さてここまでトルストイのシェイクスピア批判に対しシェイクスピアファンの私が批判し返している形になっていますが、トルストイと同時代の人たちはそんな彼に対して何と思っていたのでしょうか。

それについてもトルストイは公平にもこの作品で言及しています。

わたしはこれまでの生涯にシェイクスピアについてその讃美者たちと論じ合うことが幾たびもあり、しかも相手は詩についてあまり敏感でない人たちばかりでなく、ツルゲーネフやフェトなどのような、詩の美しきをなまなましく感じうる人々もいた。そしてそのたびにいつもわたしは、自分がシェイクスピア礼讃に同意できないということに対する同一の態度に出会うのだった。

わたしには、シェイクスピアの欠陥を指摘しても反駁はなされなかった。が、ただわたしの無理解をあわれみ、シェイクスピアのなみなみならぬ、超自然的な偉大さをぜひみとめなければいけない、と悟らされた。そして、シェイクスピアの美がどこにあるか、という説明はしてくれずに、ただシェイクスピア全体に漠然とおおげさに狂喜するばかりで、ある気にいりの個所―リヤ王がボタンをはずすところとか、フォルスタフが嘘をつくところとか、マクベス夫人の洗い落とせぬ血痕とか、父の幽霊に対するハムレットの態度とか、「四万の兄弟」とか、「世に罪人なし」とかをほめそやすだけだった。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P182-183

ツルゲーネフはシェイクスピアの愛好家で『ハムレットとドン キホーテ』という作品も残しているほどでした。

そのツルゲーネフがこうしたトルストイに対して哀れみを催していたというのはなかなかのエピソードですよね。

しかも面白いことに、彼らの対応はまさしく私がこれまで述べてきたのとほとんど同じです。つまり、「だからどうしたと言うのです?」「シェイクスピアはそれがいいのではないですか」「はぁ・・・」。

これには笑ってしまいました。考えることは皆一緒なのですね。

ですがそこはトルストイ。全く動じません。この後も激烈なシェイクスピア批判は続いていきます。

なぜトルストイはシェイクスピアをこんなにも嫌うのか。その結論

トルストイは最後までシェイクスピア批判の手を緩めることはありませんが、いよいよこの作品の最後に結論を持ってきます。

重要な点は、いったん、シェイクスピアの全作品に浸透している無道徳な世界観が身についてしまうと、彼は善悪を判別する能力を失ってしまうという点である。そして、取るにたらぬ、非芸術的な、そして非道徳的であるのみか、頭から無道徳的な作家をかつぎあげるという虚偽が害を及ぼすのである。

だからわたしは、人々がシェイクスピアのいつわりの礼讃から早く解放されればされるほどいい、と思っている。

その理由としては、まず第一に、人々はこのまやかしから自由になれば、宗教的な原理をその根本にもたない劇は、現在考えられているごとく重要な、りっぱな仕事でないどころか、もっとも卑俗な、軽蔑すべきものにすぎないことをかならず理解するにちがいないからである。そして、これを理解すれば、現代劇―つまり、最高の宗教的自覚を解明し、これを人々に確信させることに奉仕すべき劇―の新たな様式をとうぜん、探究し、作り出すに相違ないからである。

また、第二には、人々はこの催眠状態から醒めれば、いたずらに観客の娯楽と気晴らしを目あてにしている、くだらない、無道徳なシェイクスピアおよびその模倣者たちの作品が人生の教師たりうるはずのないことも、また、人生の教えは、真の宗教劇がないうちは、これを他の源泉に求めなければならぬ、ということも理解するにちがいないからである。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P193

※一部改行しました

私はこの箇所で説かれることこそ、トルストイがシェイクスピアを許せぬ決定的な理由であるように感じます。これまでこの記事で紹介した批判は、これありきの問題であるように思えてしまうのです。

「シェイクスピア劇は非道徳的であり、宗教的ではない。だからダメなのだ。」

トルストイの芸術観において非道徳的で宗教的でないものは徹底的に批判されます。こうした思いがあるからこそシェイクスピア作品が憎くて憎くてたまらなくなる。僧侶の私がこう言っていいのかわからないのですが、「僧侶憎けりゃ袈裟まで憎い」というあの現象です。

こうした面も少なからずあるのではないかと私は想像してしまいます。

トルストイの芸術観については前回の記事「トルストイ『芸術とは何か』概要と感想~晩年のトルストイの考える「よい芸術」とは何だったのかを知るのにおすすめ」でもお話ししました。

たしかに『芸術とはなにか』を読んでからこの『シェイクスピア論および演劇論』を読めば、言っていることは首尾一貫しています。

さらに言えば、トルストイが『アンナ・カレーニナ』を書き終えた後の1880年頃からの宗教的著作とも、これは完全に繋がっています。

そう考えると、トルストイがこんなにもシェイクスピアを嫌ったのは、自身の宗教観と合わなかったというのが大きな理由だったのではないかと思われます。

トルストイは信じられないほど理想に潔癖です。しかもその理想がとにかく高い・・・!

そして彼の理想にそぐわないものはすべて「虚偽」「愚劣」という称号を頂戴することになります。

シェイクスピアの作品は先ほども申しましたように、観客にウケるために作られた演劇です。晩年のトルストイのように、人々を人間完成の理想のために立ち上がらせるような道徳的作品を書こうとしたわけではありません。ですがシェイクスピアの作品は人間心理の奥底を見せてくれたり、独特な人間ドラマを見せてくれたりと私たちの心を揺さぶります。

トルストイのシェイクスピア批判と、それを聞かされる私たちシェイクスピアファンではそもそも話が全くかみ合わないのです。何を魅力と考えるか、何が良くて何が悪いのかという前提がそもそも違い過ぎているのです。

そしてさらに興味深いことにシェイクスピアの『リア王』は悲劇作品です。この『リア王』の悲劇はドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』とその構造が似ているとステイナーの『ドストエフスキーかトルストイか』で指摘されています。

そしてそれに対しトルストイはギリシャ神話『イリアス』の叙事詩と比肩されます。

『リア王』の悲劇と、『イリアス』の叙事詩では全く真逆の作風、思想です。

ドストエフスキーとトルストイはよく真逆な存在だと言われますが、まさにその通り。

トルストイがしきりにシェイクスピアの『リア王』を批判するのも彼と真逆なものがあまりにもありすぎるからなのです。

この記事ではこのことについてはこれ以上お話しできませんが、ドストエフスキーとトルストイの違いを知る上でこれはものすごく興味深いものがありました。興味がある方はぜひ『ドストエフスキーかトルストイか』も読んで頂ければと思います。これはとてつもない名著ですのでぜひともおすすめしたいです。

以上、「トルストイ『シェイクスピア論および演劇論』概要と感想~シェイクスピアを嫌ったトルストイ。その理由とは」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント