ドストエフスキーおすすめ作品4選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

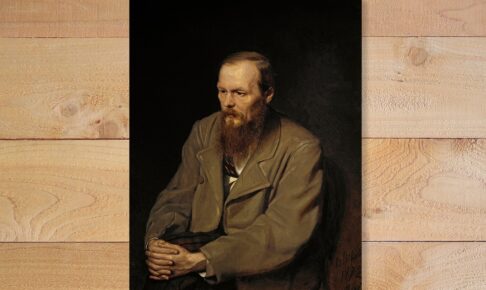

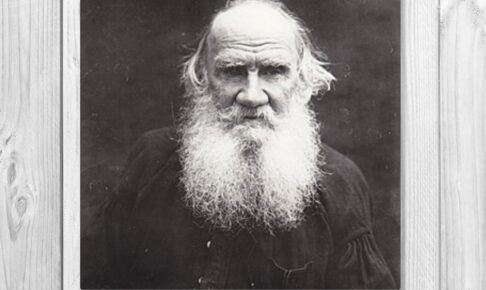

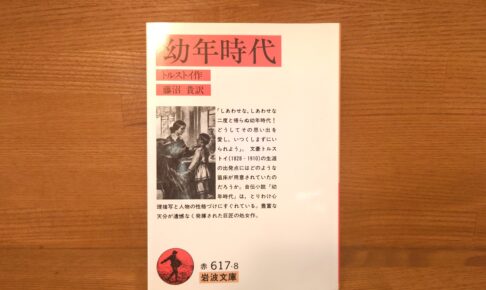

あのトルストイと並ぶロシアの文豪、ドストエフスキー。

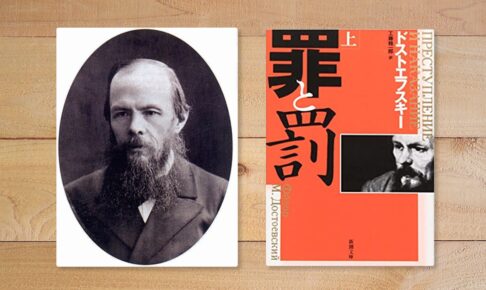

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。