目次

エンゲルス『ヴッパータールだより』~工場の劣悪な環境を18歳のジャーナリスト、エンゲルスが告発「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(6)

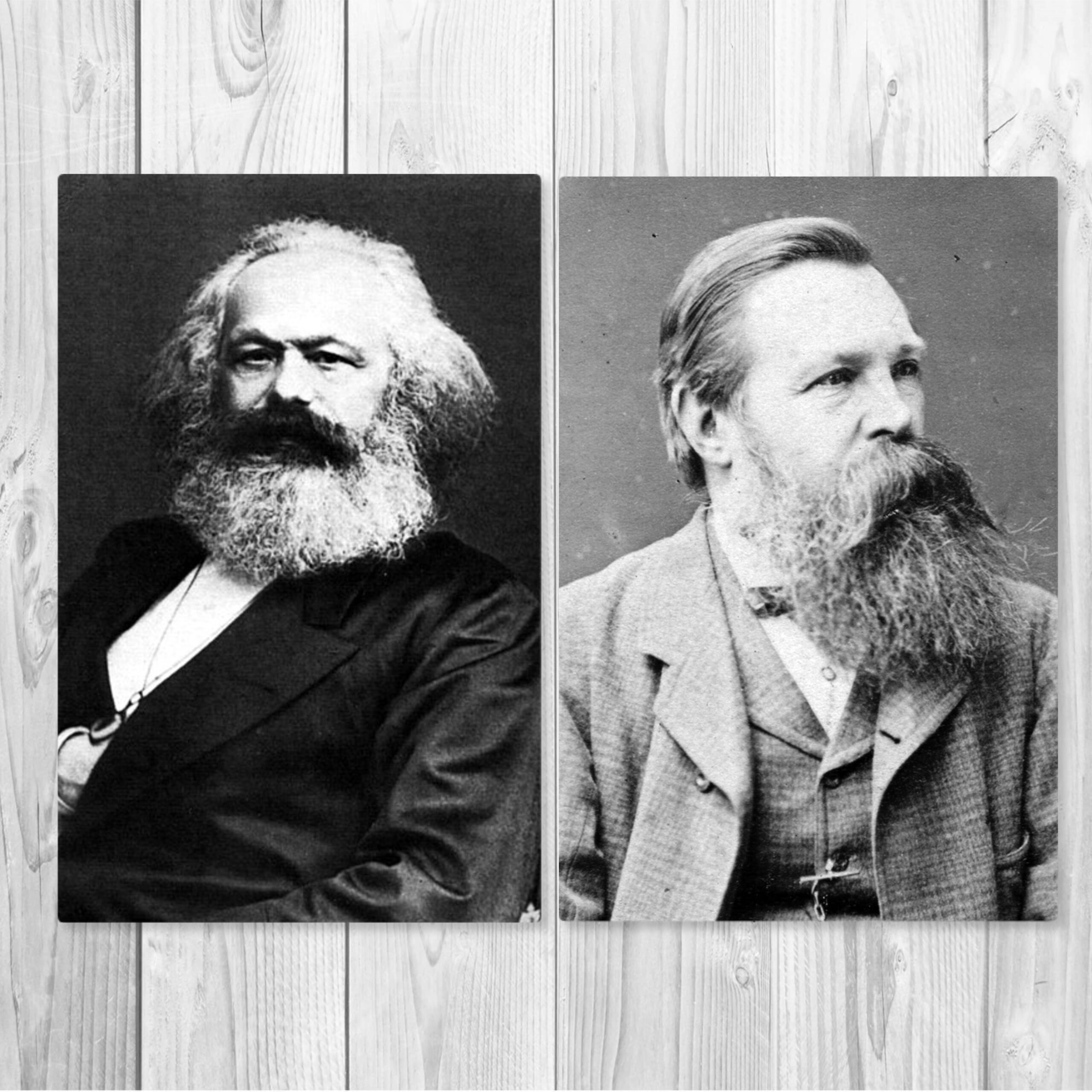

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯をざっくりと年表で見ていきましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しく2人の生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

エンゲルスの執筆活動の始まり~詩人エンゲルス

社交に勤しみ、トレヴィナルス家の遊びやゲームに参加し、会計事務の仕事をする合間の空いた時間に、エンゲルスは執筆活動で自由を追求し始めた。

歴史的にはエンゲルスの文体はマルクスのものに劣ると見なされてきた。批評家はエンゲルスの重苦しく客観的な散文を、マルクスの交差対句法を駆使したウィットに富む華やかなスタイルと対比しがちだった。これは不公平だ。なにしろ、エンゲルスは実際には、一八八〇年代に徹底して科学的な文章へと方向転換する以前は、私的な書簡でも広く世間に向けた文書においても優雅な書き手であったからだ。そうは言うものの、彼の弁護が順調に始まるわけではない。(中略)

「ベドウィン」―エンゲルスの最初の刊行された作品―は東洋風の詩で、べドウィンの民の気高い野蛮さが、西洋文明と接することによって失われてゆくことを嘆いたものだ。かつては「誇り高く自由」に歩いていた彼らが、いまやパリの劇場ではした金のために奴隷のように演技をするようになっている、と。十八歳の作品にしても、これはぎこちない。それでも、日々、退屈な商用通信を交わすなかで、エンゲルスがシェリーのようなロマンチックな野心をいだきつづけたことはわかる。(中略)

それでも、エンゲルスはドイツの神話上の過去への若者らしい文学的情熱を捨て去ることはできず、一八三九年四月に民族の英雄ジークフリートの生涯にまつわる未完の叙事詩的戯曲を執筆している。くよくよ考えるのをやめ、行動を起こせという要求を繰り返すもので、戦いが始まり、竜が殺される話だ。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P49-50

※一部改行しました

エンゲルスは元々、詩やロマンチックな物語が大好きでした。それらを学ぶために大学に行き、公職に就くか詩人になりたいとまで考えていたほどです。

ですが、家業を継がせることを優先したエンゲルスの父は彼をギムナジウムから強制的に退学させ、大学進学もあきらめさせました。

こうして自分の道を失ったエンゲルスは商人修行の傍ら詩人として作品を発表していたのでした。

エンゲルスのジャーナリストとしての思わぬ才能~ジャーナリスト・オスヴァルトの誕生

韻文詩よりも才能が見られたのは、ジャーナリズムにおけるエンゲルスの散文であった。「べドウィン」はブレーメンの新聞『ブレーミッシェス・コンヴェルサツィオンスブラット』に発表され、エンゲルスは―まともな物書きなら誰もがやるように―すぐさま彼の原稿が書き換えられて台無しにされたことについて文句をつけた(「最後の行が勝手に変更されたため、どうにも収拾のつかない混乱が生じた」)。

そのため、彼はカール・グツコーの新聞『テレグラフ・フュア・ドイチュラント』に投稿先を変え、〈青年ドイツ〉集団出身の早熟な文化批評家として名を成し始めた。というよりむしろ、自分で選んだ、中世風のふさわしいぺンネーム、「フリードリヒ・オスヴァルト」を名乗るようになった。

エンゲルスの経歴を特徴づける緊張の兆しが、このときすでに表われていた。彼は自分の意見や批評を広く聞いてもらいたがっていたが、同時にストレスや苦痛はなんとか避けようともしていた。一族に公然と背を向ければ、必然的にそれを受けることになる。彼自身が経済的な安定を確保するためにも、両親に世間で恥をさらさせないためにも、エンゲルスは「オスヴァルト」として二重生活を始めることになった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P51

※一部改行しました

エンゲルスはこうしてジャーナリスト「オスヴァルト」として、辛辣な記事を書く第二の自分を生み出したのでありました。

1830年代のヴッパータール周辺の経済事情~近代化の波が押し寄せ、悪化していく労働環境

一八三〇年代には、ラインラントの繊維産業は、工業化の進んだイギリスとの競争に挑むことが、ますます困難になりつつあった。バルメンの職人たちの旧式な下請けの習慣―繊維製品が家内制手工業で生産されるもの―は、ランカシャーの機械化された効率のよい工場とはくらべものにならなかった。

ツォルフェアアイン(プロイセン主導の関税同盟)による自由貿易が行なわれていたドイツ国内ですら、ライン川流域の繊維製品における強みが、ザクセン、シレジアとの競合で失われるにつれ、情勢は厳しくなっていった。

絹織物やリボンにたいするフランスの需要がその不振の一部を解消してくれたが、これは流行に左右される変動しやすい市場であり、需要が急減しやすいものだった。

こうした経済的な変化は、バルメンの労働者の置かれた状況を着実に悪化させており、エンゲルス家がかつて誇っていたような家父長的温情に満ちた企業構造は、徐々に崩れていった。ギルドが解散し、収入が絞りとられ、労働条件が悪化するにつれ、昔ながらの徒弟制度による社会経済も、技術レべルに合わせた賃金格差も、まともな給料をもらっていた男性労働者もその土台が揺るがされるようになった。そうしたものに代わって、労働者と工場主のあいだには歴然とした溝が新たに生まれた。それは繊維経済の末端にいる人びと―手紡ぎ職人や、靴下職人、織工など―にとっては、収入と立場が急速に失われることを意味していた。

この新しい経済の現実は、根無し草で生産手段をもたない臨時雇いの都市労働者で定期的な雇用や保障が得られない人びとにたいし、ジャーナリストや社会評論家が「貧困層」あるいは「プロレタリアート」という言葉を使用する頻度が増えたことに反映されていた。

失業中または不完全雇用された何千人もの刃物研ぎ職人、靴屋、仕立屋、年季明けで修業の旅にでている熟練職人や繊維産業労働者で、ラインラントの町や都市に押し寄せてきた人びとだ。

ケルンのような都市では、人口のニ〇%から三〇%が貧民救済を受けていた。ドイツの社会理論家ローべルト・フォン・モールは、近代の工場労働者―今後も見習い訓練を受けて、親方になったり、財産を相続したり、技能を獲得したりする可能性が低い人びと―を、「車に鎖で縛られたイクシオン〔ギリシャ神話に登場する王〕のようにつながれた農奴」に似ている、と描写した。政治改革者のテオドール・フォン・シェーンは、プロレタリアートを「家や財産をもたない人びと』の同義語として使用した。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P52-53

※一部改行しました

かつて労働者に対して良心的な雇用をしていたエンゲルス家でも、時代の波が押し寄せ、それを維持することができなくなっていきました。かつてその善良な経営ぶりから町の名士として知られていたエンゲルス家ですらそうなのですから、他の工場では推してしかるべきです。

こうした状況の中、エンゲルスはジャーナリストとして記事を書いていくのですが、それが『ヴッパータールだより』として知られることになります。

『ヴッパータールだより』とエンゲルスの斬新な告発記事

しかし、「フリードリヒ・オスヴァルト」はそれとはやや異なった試みをした。のちに自分独自のスタイルだと考えるようになる方法で、エンゲルスは人びとのあいだに入ってゆき、驚くほど熟考された社会・文化の報道記事を書きあげた。

貧困の本質やプロレタリアートの意味に関する上から目線の社会理論は、この工場主の息子には見られなかった。代わりに、彼の「ヴッパータールだより」―一八三九年に『テレグラフ』で発表されたもの―は比類のない信頼性のある内容で、気落ちし、酒浸りになり、意欲を失った地域を自分の目で見た経験を語るものだった。

エンゲルスが祖国のあるべき姿としてロマンチックに理想化したもの―愛国心に満ちた強壮な民族の住む、へルダーやフィヒテ、グリム兄弟が想像した国―と、バルメンの暮らしの現実を比較したとき、その失望感は目に見えるほどだった。

「ここにはドイツのほぼどこにでも存在する、活気ある健全な人びとの暮らしは跡形もない。確かに、一見そのようにも見える。毎晩、歌をうたいながら通りを歩いてゆく人びとの陽気な声が聞こえるからだ。しかし、それはこれまで酔っ払いのロから発せられたなかでも、最も下品で卑猥な歌なのだ。ドイツ各地で親しまれてきた、われわれが誇ってしかるべき民謡などは一つも聞こえてこない」

工場主の十九歳の跡継ぎによって書かれた「ヴッパータールだより」は資本主義が人間に課した人的損失を、見事なまでに容赦なく批判したものとなった。エンゲルスは赤く染まったヴッパー川や、「煙を吐く建物と、糸が散乱した漂白場」に注意を向ける。織機の上に前かがみになっている織工たちや、「人びとが酸素よりも石炭の煙と埃を吸い込む天井の低い部屋で」働く工場労働者たちの窮状を追う。

児童の就労や、彼がのちにルンぺンプロレタリアート(「完全に意欲を失った人びとで、住所不定であるか定職に就かず、前の晩を堆肥の山か階段で過ごしていなければ、夜明けとともに避難場所や干草の山、あるいは馬小屋などから這いでてくる」)と名づける人びとの壮絶な貧困を嘆く。

さらに、革職人のあいだでアルコール依存症が蔓延しており、五人に三人はシュナップス〔強い酒〕の飲みすぎで死亡していることも彼は記す。

何十年を経たのちも、産業化するバルメンのこの記憶は彼の脳裏から離れなかった。「一八二〇年代の終わりに、安価なシュナップスが突如としてライン川下流とマルク〔伯領〕の産業地帯を征服したのを私はまだよく覚えている」と、エンゲルスは一八七六年に安いアルコール飲料が社会にもたらした影響に関する小論に書いた。

「とくにべルク〔公〕国、なかでもエルバーフェルト-バルメンでは、労働人口の大半が飲酒の犠牲になった。夜の九時から大勢で群がり、腕を組み、通りを端から端まで占領しながら、「塩漬けの男たち」〔酔っ払いの意味〕は千鳥足で進み、口々にわめきつつ宿屋から宿屋へ飲み歩き、ようやく家路に着いた」

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P53-55

18歳にしてこれほど的確で影響力のある記事を書いたエンゲルスには驚くしかありません。ギムナジウムを退学し、大学にも行けなかったエンゲルスですが、やはり歴史を変える天才は何かが違います。マルクスの影に隠れてしまいがちですがその片鱗はすでにここに現われています。

後にお話しすることになりますが、この『ヴッパータールだより』のスタイルは後の『イギリスにおける労働者階級の状態』にも引き継がれ、そしてそれはそのままマルクスの『資本論』にも直結していきます。

エンゲルスは18歳にして後の大事業につながる仕事をここでしていたのでした。

そもそもなぜエンゲルスは『ヴッパータールだより』を書いたのか

「ヴッパータールだより」の文章は辛辣なものだったが、口髭を生やした剣の使い手で、文芸欄の執筆者でもあり、不自由のない生活をしていた勤勉な知識人のエンゲルスは、ヴッパータールのこれらの不運な人びとに、個人的に同情を覚えていたのだろうか?

共産主義作家による公式な伝記は、エンゲルスの政策が「労働者たちを前にした純粋かつ深い責任感にもとづくものだった。彼らの苦難は、没趣味でも事務的でも、冷淡でもないエンゲルスを悲しませた」と明言する。

確かに、エンゲルスの作品を読んだ人なら誰でも、不正とその原因にたいする明確なイメージを感じとるが、著者が感情的に動かされていたのか、そのような惨状を見て思想的に奮起していたのかは定かではない。この段階で言えることは、バルメンの最下層の人びとにたいする彼の感情の強さは、おそらく労働者の苦境を思いやったものであるのと同じくらい、彼の父の世代にたいする反抗的な敵対心の産物だったということである。

動機がなんであれ、『テレグラフ』のコラムには、さながら子供時代より綿密に記され、着実に蓄積されてきたかのように、批判的評論が矢継ぎ早に送られた。ヴッパータールの雇用者のけちくさい俗悪ぶりは、町の設計に反映されていた。「なんの特徴もない、活気のない通り」に、お粗末な造りの教会、未完成のままの公共の記念碑などである。

ブレーメンで暮らして目が肥えてきたエンゲルスにしてみれば、この町のいわゆる教育を受けたエリート層も俗物に過ぎなかった。ヴッパータール沿いでは〈青年ドイツ〉の話題もごくわずかにしかなく、ただ馬や犬、それに召使たちについての無用な噂話が果てしなくつづいていた。

「これらの人びとの暮らしはお粗末だが、彼らはそれにすっかり満足している。日中は信じがたいほどの情熱と関心をもって、帳簿管理に没頭する。夜になると決められた時間に社交の集まりに顔をだし、そこでトランプをし、政治について語って喫煙をし、九時になった途端に家へと帰ってゆく」。

なかでも最悪なのは?

「父親は息子たちをこうした方針に沿って熱心に育てる。父親と同じ道を歩みそうなあらゆる兆候を見せる息子たちである」。それが自分の人生を賭けようと思う運命でないことは、エンゲルスにはすでに明らかだった。

労働条件や産業化による社会的なツケを批判したとはいえ、「ヴッパータールだより」におけるエンゲルスの本来の目的は資本主義そのものではなかった。彼はまだ私的所有の仕組や、分業、余剰労働価値の本質を本当に理解してはいなかった。

彼の憤りの真の対象は、子供時代の敬虔主義だった。これは宗教の教義がおよぼす社会的ツケにうんざりした若者が、自分の一族を導いてきた倫理観を、意識的に研究し拒絶したものなのだ。

学業も理性も進歩も、聖人面をしたクルマッハーやその信者たちの手で握りつぶされ、みな阻止されてきた。そして工場の労働者は、さながらシュナップスを飲むように、八方塞がりの窮状を抜けだす神秘的な道筋として、敬虔主義の情熱を受け入れてきた。

一方、信心深さを大げさに吹聴してきた工場主たちほど、労働者を最も搾取する雇用者としてよく知られており、選ばれた者だと自分が信じるがゆえに、人間としてあるべき振る舞いをする必要などないかのようだった。エンゲルスからすれば、ヴッパータールは偽善的道徳と宗教の流れの下に沈もうとしていた。「この地域全体が敬虔主義と俗物根性の海に沈没しつつあり、そこからは花の咲き乱れる美しい島が浮かびあがってくることはない」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P55-56

※一部改行しました

先ほども申しましたが、この時エンゲルスは18歳です。この歳にしてすでにここまで考えていた・・・

もちろん、当時の18歳と現代日本の18歳は違います。比較はできません。

ですが、エンゲルスが子どもの頃から沸々と感じていた思いというのが上の文章から感じられます。

そしてここから無神論への傾倒はあと一歩です。

次の記事ではエンゲルスの無神論への転向を見ていきます。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事