ショーペンハウアー『幸福について―人生論』あらすじ解説―仏教に強い影響を受けたショーペンハウアー流処世術

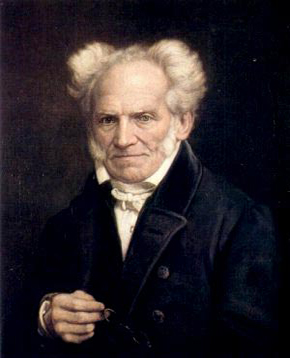

『幸福について―人生論』は1851年にショーペンハウアーによって書かれた『筆のすさびと落穂拾い』という書物の中の『処世術箴言』を全訳して『幸福について』というタイトルで日本で出版されたものです。ショーペンハウアー自身の作品としては『幸福について』という作品はありません。

私が読んだのは新潮社、橋本文夫訳の『幸福について―人生論―』です。

早速この本について見ていきましょう

幸福は人間の一大迷妄である。蜃気楼である。がそうは悟れない。この悟れない人間を悟れないままに、幸福の夢を追わせつつ救済しよう。人生はこの意味では喜劇であり戯曲である。従ってこれを導く人生論も、諷刺的、ユーモア的にならざるをえない。本書は厭世哲学者といわれる著者が、豊富な引用文と平明な表現で人生の意義を説き幸福を教える名随筆「処世術箴言」の全訳である。

Amazon商品紹介ページより

幸福は蜃気楼である。迷妄である。『幸福について』というタイトルから「人生を幸福なものにするための方法」を教えてもらえるのかと思いきや、いきなり幸福など幻に過ぎぬとばっさり切ってしまうあたりショーペンハウアーらしさ全開です。

この本ではショーペンハウアーが「人々の信じる幸福の幻影」を木っ端みじんにし、どう生きればよいのか、真の幸福とは何かを語っていきます。

彼の代表作『意志と表象としての世界』と違って、話も短く具体的でとても読みやすくなっています。ショーペンハウアー入門として最適です。

そしてこの本で述べられることはかなり仏教に近いです。というのも、ショーペンハウアーはインド思想や仏教の影響を強く受けた哲学者です。その影響がこの本ではかなり強く出ています。これから紹介する文章を読んで頂ければそれを感じて頂けると思います。

今回の記事ではそんなショーペンハウアーの人生論をいくつか紹介していきたいと思います。

ショーペンハウアーの語る人生論

普通の人間は、事、人生の享楽となると、自己の外部にある事物を頼みにしている。財産や位階を頼みにし、妻子・友人・社交界などを頼みにしている。こうしたものの上に彼にとっての人生の幸福がささえられている。

したがってこうしたものを失うとか、あるいはこうしたものに幻滅を感じさせられるとかいうことがあれば、生の幸福は崩れ去ってしまう。このような人間の重心は彼の外部に落ちる、というような言い方で、この関係を表わすことができよう。

だからこそその人の願うところ動揺常なく、気まぐれである。資力の許すかぎり、別荘を買ったり馬を買ったり、宴を張ったり旅に出たりして、とにかくすごい贅沢をしようとするのは、何事によらず外部からの満足を求めるからだ。

健康と体力との真の源泉が自己自身の活力にあるにもかかわらず、衰弱した人間が野菜汁や薬剤などで健康と体力をつけようとするのと同じである。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P55

私達人間は幸せというと、地位や名誉、財産、恋、結婚、家庭などが満たされている状態を想像します。しかしショーペンハウアーはそんなものは幻想だと言います。それらはあくまで外的な要因であり、真の幸せはそれぞれの内面にこそあると言うのです。

それに気付かないから人は外的な幸せを求め、ものを買い、豪華な別荘を建て、宴に浮かれて自分の空虚を満たそうとするのだと述べるのです。

いうまでもなく人間の幸福なあり方、いや、人間の生き方全体にとって主要なものが、人間自身のなかに存するもの、人間自身のうちに起きるものだということは明らかである。ここにこそ内心の快不快が直接宿っているわけだ。というのは内心の快不快は、ともかく、人間が感じたり意欲したり考えたりする働きの結果だからである。

これに反して外部にあるいっさいのものは、何といっても間接的に内心の快不快に影響を及ぼすにすぎない。だから人間が同じ外部的な推移ないし事情によって触発される具合も各自各自で全く異なっているし、同じ状況のもとにあっても各自の生きる世界は別々である。

なぜかといえば、各自が直接に交渉をもつのは、自己のいだく観念とか、感情とか、自己のおこなう意志活動とかいうものだけであって、外界の事物は、ただこうした観念や感情や意志活動を引き起すものとして、各自の上に影響を及ぼすにすぎないからである。

各自の生きる世界は、何よりもまず世界に対する各自の見方に左右され、頭脳の差異によって違ってくる。頭脳次第で、世界は貧弱で味気なくつまらぬものにもなれば、豊かでおもしろく味わい深いものになる。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P12

※一部改行しました

私達が感じる幸せは私たちの内部で感じる快不快によって決まります。つまり、私達が外部のものをどう感じるかによって幸せかどうかは決まるのです。ですので外的要因たる財産や地位、恋そのものには幸せは宿らないと彼は述べます。

幸福と享楽にとって、主観的なものが客観的なものよりも比較にならぬほど重要だということは、空腹にまずいもの無しとか、青年を惑わす女菩薩もどこ吹く風かと見過す老人の心境とかいうようなことから、天才や聖者の生き方に至るまで、事々に実証される。

ことに健康はいっさいの外部的な財宝にまさること万々であるから、まこと健康な乞食は病める国王より幸福である。

完全な健康と身体の好調から生れる落ち着いた朗らかな気質とか、闊達自在で明敏な狂いのない透徹した知性とか、中庸を得た温和な意志とか、ひいては一点疚しからぬ良心といったようなものは、位階も富も取って代わることのできない美点である。(中略)

才知に富む人間ならば、全く独りぼっちになっても、自分のもつ思想や想像にけっこう慰められるが、愚鈍な人間であってみれば、社交よ芝居よ遠足よ娯楽よと、いかに引っきりなしに目先が変っても、死ぬほどつらい退屈は、どうにも凌ぎがつかない。

善良で中庸を得た温和な性格は、環境が貧弱でも、満足していられるのだが、貪欲で嫉妬深い邪悪な性格は、巨万の富をいだいても、満足はしない。けれども精神的に優れた非凡な個性を絶えず楽しむ人ともなれば、一般人の求める享楽の大部分は、全く無くもがなの享楽であり、むしろ煩わしくうるさいばかりである。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P16-17

※一部改行しました

そして彼はこう結論します。

したがって、人生の幸福にとっては、われわれのあり方、すなわち人柄こそ、文句なしに第一の要件であり、最も本質的に重要なものである。(中略)

人柄は運命に隷属したものでなく、したがってわれわれの手から奪い取られることがない。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P18

ショーペンハウアーは「われわれのあり方、人柄」こそ幸福の根本要因であると述べます。

そしてそれは外的な環境要因、運命に隷属するものではなく、根本的に自由であり、誰からも奪い取られることもないと言います。だからこそ人柄、人生のあり方を大切にせよとショーペンハウアーは私達に告げるのです。

「ふむふむ、ショーペンハウアーの言いたいことはわかった。でも、具体的に私たちはどうしたらよいのか。私たちは幸せになりたくて悩んでいるのに、『幸せなんて外にない。あなたの人柄が幸せの条件だ』と言われても何の解決にもならないではないか」

そんな疑問が浮かんでくるかもしれません。

ですがご安心ください。ショーペンハウアー先生は私達が何をすべきかをこの後しっかり教えてくれます。

われわれとしては、与えられた人柄を最大限に活用するだけである。したがって柄に合った計画だけに努力を集中し、柄に応じた修行の道に励み、他のいっさいの道を避け、柄にぴったりとくる地位や仕事や生き方を選ぶことである。

異常な体力に恵まれた逞しい人間が、外部の事情のために、座業すなわちこまごまとした手仕事に従事させられたり、自分に恵まれていない全く別種の能力を必要とするような研究や頭脳労働までさせられたりして、そのためかえって自分の秀でた能力を活用しないでいるとすれば、一生不幸な思いがすることであろう。

しかし知的能力の圧倒的に秀でた人が、知的能力を必要としないくだらぬ仕事や、まして思う存分力の発揮できない肉体労働などで、その能力を発達させもせず活用もせずにほうっておかなければならないとしたら、一層不幸な思いがするだろう。とはいえこういった場合、ことに若いときには、ありもしない能力を過信する危険は避けるようにするがよい。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P19-20

※一部改行しました

あの大哲学者ショーペンハウアーがまず言うのは柄に合った生き方を選べという至極真っ当なことでした。少し意外です。

そして彼はこう続けます。

富の獲得に努力するよりも、健康の維持と能力の陶冶とを目標に努力したほうが賢明だということも明らかである。だが、そうかといって必要で適当な生活の資を得ることを怠るべきだなどと誤解してはならない。

けれども富と言いうるほどの富、すなわち有り余る富は、われわれの幸福にはほとんど何の寄与するところもない。金もちに不幸な思いをしている人が多いのはそのためである。なぜ不幸な思いをするかというと、本当の精神的な教養がなく、知識もなく、したがって精神的な仕事をしうる基礎となるような何らかの客観的な興味を懐いていないからだ。

というのは、現実の自然な欲望を満足させる以外に、富によってなしうることといえば、われわれの本当の幸福感にとっては影響の少ないことばかりで、むしろ大きな財産の維持のために不可避的に生ずる数々の心労のために、かえって幸福感が害われるくらいである。しかし何といっても、人としてのあり方のほうが、人の有するものに比して、われわれの幸福に寄与することがはるかに大であるにちがいない。

それにもかかわらず人間は精神的な教養を積むよりも富を積むほうに千万倍の努力を献げている。だからすでに得た富を殖やそうとして、席の暖まる暇もないほどに忙しく、蟻のようにこつこつと、朝から晩まで骨を折っている人が実に多い。

富を殖やすための手段の世界を自己の視界とし、この狭い視界からそとに出れば、何一つ知らない。精神はからっぽで、そのため、ほかのものはいっさい受けつける力がない。最高級の享楽、すなわち精神的享楽は、高嶺の花である。

暇はかからないで金のかかる刹那的・感能的な享楽を合間合間にむさぼって、最高級の享楽の埋め合せをしようとするけれども、一向埋め合せにはならない。

それでさてご臨終の時の総決算はといえば、運がよければ、事実、莫大な黄金の山を積んで、相続人に遺していくが、相続人がこれをもっと殖やすか、それとも湯水のように使ってしまうか、知れたものではない。だからこんな一生は、いかにも真剣な勿体ぶった顔つきで過した一生ではあっても、赤い頭巾に鈴つけて道化者でございと世を渡った星の数ほどある人間と、ばかさ加減は変らない。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P20-22

ここでショーペンハウアーは富ではなく精神的教養を積めと述べます。真の幸福は富を追い求めても達成されるものではないと言うのです。

だから人の本来有するもの(訳注 すなわち人のあり方)こそ、その人の人生の幸福のために最も本質的なものなのだ。

ただ人の本来有するものが通常はごく僅かであるために、生活苦との闘いを切り抜けた人たちも、結局は、まだ生活苦に喘いでいる人たちと同じ不幸な思いをしているのが大多数である。

内面の空虚、意識の稀薄、精神の貧困が、彼らを駆って社交界に走らせるが、さてこの社交界がまた彼らと同様の人間の集まりだ。類は友を呼ぶとしたものなのだ。そうして集団的に娯楽や慰安をあさる。

娯楽や慰安も、はじめは感能的な享楽に、各種の遊興に、これを求めるが、あげくの果てには淫蕩にこれを求めるようになる。

金もちに生れてきた長男殿が莫大な遺産をあっという間に使いきってしまうことがよくあるが、こうした手のつけようもない濫費の原因は、事実、今言ったような精神の貧困と空虚とから起きる退屈以外の何ものでもない。

この種の青年は外面的には金もちに生れても、内面的には貧乏に生れたわけで、何でもかんでも外部から取り入れて、外面的な富に内面的な富の代りをさせようと一生懸命になったのだが、どうにもならなかったわけである。白髪頭の老人が若い娘の発散する香気に触れて若返りを試みるのと似たり寄ったりだ。天罰覿面、とどのつまりは内面の貧困が外面の貧困までも引き起したわけである。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P22-23

※一部改行しました

「内面の空虚、意識の稀薄、精神の貧困が、彼らを駆って社交界に走らせるが、さてこの社交界がまた彼らと同様の人間の集まりだ。」とショーペンハウアーは切って捨てます。この辺りはニーチェにも通じていく思想ですね。

才知に富む人間は何よりもまず苦痛のないように、痛めつけられることのないように努め、安静と時間の余裕とを求める。そのために静かでつつましやかな、しかも誘惑のなるべく少ない生き方を求め、したがって、いわゆる世の常の人間というものに多少近づきになってから、むしろ隠遁閑居を好み、ことに精神の優れた人であってみれば、いっそ孤独をすら選ぶであろう。

それはそのはずだ。人の本来具有するものが大であればあるほど、外部から必要とするものはそれだけ少なくて済み、自分以外の人間というものにはそれだけ重きを置かなくてよいわけである。だから精神が優れていれば、それだけ非社交的になる。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P37

才智に富む人間は外部からの刺激を求めず、安静と時間の余裕を求め、一人静かにその幸福を楽しむ。

静かで誘惑の少ない、つつましやかな生活が苦悩の少ない賢い生活であるとショーペンハウアーは述べるのです。

ですが多くの方はこう思うかもしれません。

「そんな生活なんてつまらない。私はそんな味気ない生活なんてごめんだ」と。

ショーペンハウアーはそんな声を見越してこうも言います。

われわれの実際の現実生活は、煩悩に動かされるのでなければ、退屈で味気ないものである。さりとて煩悩に動かされれば、たちまち苦痛なものになる。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P53-54

この言葉を読んで驚かれた方も多いかもしれません。「煩悩なんて、まさしく仏教じゃないか」と。

ショーペンハウアーは仏教に強い影響を受けています。この箇所はまさにそれが端的に見える言葉となっています。

たしかに煩悩に根差した娯楽や遊興、美食、放蕩など感覚的な快楽、刺激がなければ退屈で味気ないと思ってしまうかもしれません。ですがその煩悩が結局苦しみを生み出し、その苦しみを癒そうとしてまた快楽や刺激に耽り、新たな苦しみを再生産するという苦しみの連鎖が生じることになるのです。

内面の空虚から生ずるのが、ありとあらゆる種類の社交や娯楽や遊興や奢侈を求める心である。これがために多くの人が浪費に走り、やがて貧困に落ちるのである。こうした貧困を最も安全に防ぐ道は、内面の富、精神の富である。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論―』P36

こうした心の貧しさ、苦しみを防ぐにはやはり内面の富、精神の富を高めていくしかない。やはりショーペンハウアーはそう説くのです。

「精神修養に励みなさい」

「自分の心を豊かにしなさい」

彼の説をざっくりとまとめるとそういうことになります。

この本では幸せの源泉とは何か、そしてなぜその幸せが多くの人にやってこないかを述べます。そして幸せになるために必要なのは内面の富であると断言します。

ですが、実はこの本には私たちが具体的に何をすべきかということが事細かには書かれていません。ショーペンハウアー流に言わせれば、「それは自分で考えなさい」ということになるのではないかと思われます。

「幸せとはこうである。これをすればあなたは幸せになれる。だからこうしなさい」と言われて「はい、やってみます。これで幸せになれるのですね」と従ってしまえばそれはもうショーペンハウアーの説く幸せとは全く正反対のことになってしまうのです。

言われたことを鵜呑みにしてそれを幸せだと思い込んでしまったら、「外部の要因」を幸せだと思っているのと何も変わりません。

「人柄、内面の富」が幸福の条件。だがそれを磨くには人それぞれの「有しているもの」や境遇があります。それこそ千差万別です。自分にとって何が幸せで、何が自分の心の富になるのかは自分で考えなければならないのです。

「これをやればあなたは幸せになれる」という単純なものではないのです。ショーペンハウアーはあくまで目指すべき方向を示すだけです。そこから先どう進むかはそれぞれが考えなければならない。それが外部に幸せを求めるのではなく、自らの内部にこそ幸せがあるとする道です。

さすがショーペンハウアー先生。一筋縄ではいきません。

ここではそれらすべてを紹介することはできませんが、興味を持った方はぜひこの本を読んでみてください。面白い発見がたくさんあると思います。

ショーペンハウアーの中でも特に読みやすい本です。とてもおすすめです。

以上、「ショーペンハウアー『幸福について』あらすじと感想~仏教に強い影響を受けたショーペンハウアー流人生論」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事