『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた~フロイト『ドストエフスキーの父親殺し』を読んで

フロイト『ドストエフスキーの父親殺し』を読む~『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた

これまで当ブログではフロイト理論がなぜ多くの人を惹きつけるのかということを考えてきました。

そして前回の記事ではその具体例としてフロイトのダ・ヴィンチ論を見ていきました。

フロイトは自説のエディプス・コンプレックス理論をダ・ヴィンチに適用し、ダ・ヴィンチの人となりやその秘密を考察したのですが、実際に彼の考察を検証してみるとそのほとんどが根拠のない解釈であることが明らかにされました。

フロイトはすべてをエディプス・コンプレックスに還元して語ることでダ・ヴィンチの生涯と性格を鮮やかに描き出しましたが、そうして出来上がったのは「フロイトによる、想像上のダ・ヴィンチ」でした。

上の記事はぜひ読んで頂きたいのですが、フロイトがいかにして想像上のダ・ヴィンチを作り上げたのかというのがわかります。フロイトはダ・ヴィンチの回想に出てくる「禿げ鷹」というたったひとつの言葉からすべての推論を始めていくのですが、実はこの「禿げ鷹」にはフロイト理論を崩壊させる驚きべき事実が隠されていたのです。フロイト理論の実態を知る上で非常に重要な問題ですのでぜひご覧ください。フロイトのドストエフスキー論を読む上で、これは非常に重要な手がかりを与えてくれます。

さて、今回ご紹介する『ドストエフスキーと父親殺し』ですが、これは1928年にフロイトによって発表された作品です。

この作品はドストエフスキーに父殺しの理論、エディプス・コンプレックスの理論を適用し、彼の最後の作品『カラマーゾフの兄弟』も分析していくという作品です。

まずはじめに私の立場をお伝えします。

私はフロイトのドストエフスキー論には賛同できません。なぜなら彼の理論には根拠がなく、彼がこの作品で根拠として持ち出したものはすでに研究者によって否定されています。フロイトは自分が収集した情報を基に自分の想像を語り、それを事実として語ります。そしてドストエフスキーの生涯や性格をすべてエディプス・コンプレックスの観点で分析し、サディスト・マゾヒストと断言し、『カラマーゾフの兄弟』においても父殺しの衝動が彼にそれを書かせたと結論づけます。

彼の語る物語は読む人を惹きつけます。ですが、根拠がなく史実がないがしろにされた内容なのです。

フロイトの説は正しいか正しくないかは問題ではないのです。

「一気に読ませる」ようなストーリーを展開できてしまうその言葉の力、物語生成能力こそフロイトの最大の特徴です。

私はフロイトを全否定しているわけではありません。100年近く前に発表された著作に対して「事実と違う」と批判するのはナンセンスなのも重々承知です。ですが、このフロイトの説が未だにドストエフスキーの事実として紹介されていることに対して私は心を痛めています。こうした記事を書くのは正直心苦しいのですが、私はあえてこの記事を書くことにしたのでした。

では、そんなフロイトがこの論文でどのようなことを語ったのかということを紹介する前に、このドストエフスキー論に対する指摘を2つ引用していきます。フロイトが根拠として持ち出していた材料がそもそも根拠として成立していないことがこれらから明らかにされます。

歴史家E・H・カーの『ドストエフスキー』による指摘

まず最初に紹介するのがイギリスの歴史家E・H・カーが1931年に発表した伝記『ドストエフスキー』からの引用です。

天才に対して精神分析学を適用することは面白い遊びだ。

ドストエフスキーが若い頃、その父を人に殺され、後になって、息子に殺される父親について小説を書いたという事実は、エディプス・コンプレックスの主唱者たちには抑えがたい誘惑となっている。

ドイツの学者たちはその論文で、ドストエフスキーの癲癇の発作と賭博癖とがきわだった役割を演じたという仮説を言葉をつくして述べている。

フロイトのような権威でさえも(一九二九年七月『リアリスト』誌)ドストエフスキーの父の死をこの小説家の生涯を形成する重大な事件とみて、彼の癲癇はこの事件から起っていると主張した。前者の説に対しては、そういう仮定を支持するような証拠はないといえるだけである。後者については、そういう主張を否定するような証拠がある。

これらの科学者が、ドストエフスキーの癲癇に関する文献に充分に通じていないことは当然ながら、また残念でもある。

この文献は大部分は依然として今日でもロシアでなければ見られない。その浩澣な複雑な証拠は、一九三〇年十二月の『スラヴォニック・レヴュ』で検討された。ここではその結論だけを述べれば充分だろう。

ドストエフスキーの癲癇とその父の殺害との間に関係があるという推定の典拠は、彼の娘の伝記である。「わが家の言い伝えによると、ドストエフスキーがはじめて癲癇の発作におそわれたのはその父の死を聞いたときだ」と彼女は書いている。

しかし、いつも信頼できないこの伝記作者の証言は、シべリアの牢獄から釈放された直後に書かれたドストエフスキー自身の手紙と矛盾する。その手紙で彼は自分の発作が新しい現象であることを語り、それを癲癇とみるべきか否かにも迷っている。

一八五四年二月二十二日、兄ミハイル宛の手紙で、「神経の具合が悪いため、癲癇の発作におそわれました。しかし、それが頻発することはありません」と書いている。同年七月三十日、同じくミハイル宛の手紙に、「私の病気については、すでにお知らせしました。癲癇に似た妙な発作ですが、癲癇ではありません。これについては、いつかもっと詳しくおつたえしましょう」と書いている。三年後にも彼はまだはっきりはしない。一八五七年三月九日友人ヴラーンゲリ宛の手紙に、「医者は私は真症の癲癇だといいました」とある。

シべリア追放になる前、ぺテルブルグで彼が悩まされていた神経病は彼自身も友人もその性質上癲癇とはみていない。また、そういう証拠はないのである。とにかく、癲癇の症状を父の殺害にまで辿ることはできない。この事件から八、九年たってからはじめてそれは明白になったのだから。

筑摩書房、E・H・カー、松村達雄訳『ドストエフスキー』p37-38

※一部改行しました

フロイトのドストエフスキー論が出てからかなり早い段階でこうした批判が出ているというのは興味深いですよね。

そしてカーが言うように、フロイトはドストエフスキーの専門家ではありません。彼は乏しい資料の中でエディプス・コンプレックスを適用できそうなものを選び、そこから彼の論を作り上げていたことがわかります。

フロイトにはたったひとつでも材料があれば十分です。しかもそれが本当に正しい根拠なのかどうかも関係ありません。このことは前回のページで紹介したダ・ヴィンチにおいても「禿げ鷹」という言葉ひとつで物語を作り上げたことからも明らかです。

カーによればこの伝記が書かれた1931年の段階ですでに、ドストエフスキー研究者の間で、ドストエフスキーの父の死と癲癇のつながりは否定されています。研究者の間ではフロイトの父殺しの理論はすでに成立しないものと見なされ、父の死がドストエフスキーに与えた影響はたしかに存在したとしても、エディプス・コンプレックスですべて解釈しようという理論は力を失うことになります。通俗的なドストエフスキー論として語られることはあっても、学問的には問題のある見解として扱われるようになったのです。

では、次の指摘に進んでいきます。

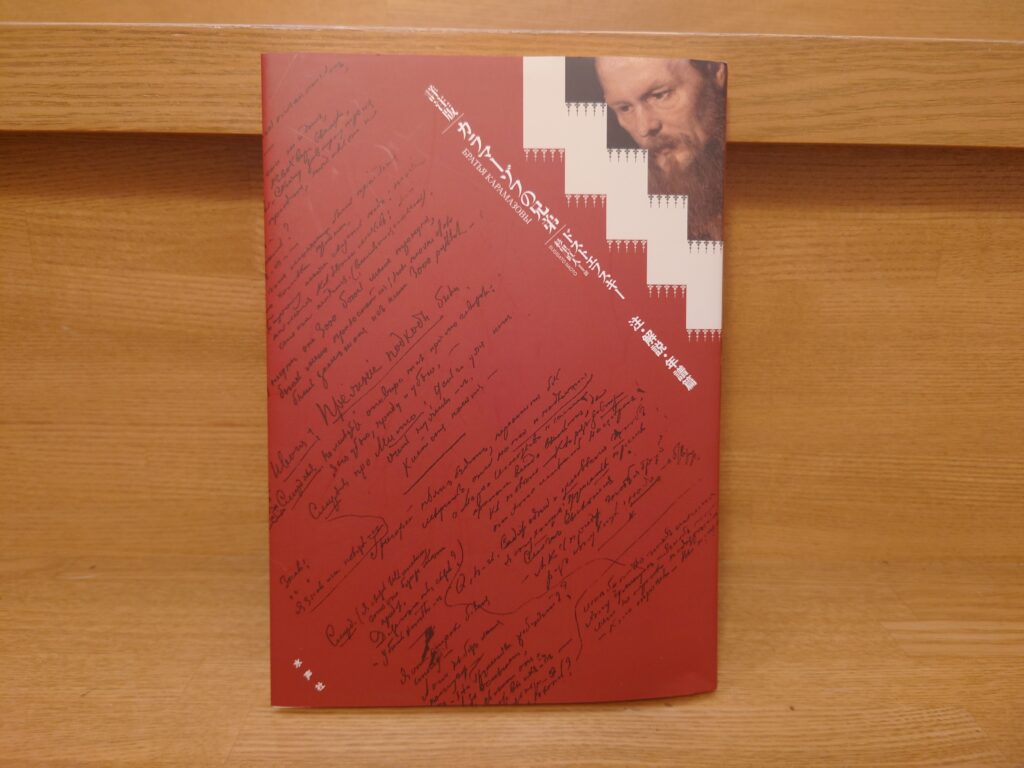

ロシア文学研究者、杉里直人『【詳注版】カラマーゾフの兄弟【注・解説・年譜編】』による解説

こちらは2020年に水声社より発行された杉里直人著『【詳注版】カラマーゾフの兄弟【注・解説・年譜編】』 による批判です。

2020年に出版されたということで最新の研究成果も反映されたこの本では、小説本編とは別に、注や解説だけで独立した本もついています。

その中でフロイトのドストエフスキー論について書かれた箇所がありますので、少し長くなりますが全文引用します。これは非常に興味深い解説です。

父ミハイル・アンドレーヴィチは怒りっぽく陰気な、猜疑心の強い吝嗇家であり、家長の抑圧的な支配のもと、一家は暗く陰鬱な生活を強いられ、息子はそんな父を嫌っていたとこれまでの伝記では強調されてきた(Л・H・グロスマン、K・モチュリスキー、Ю・И・セレズニョフ)。

だが、近年の研究ではこのような見方は大幅に見直されている。ミハイルは子どもたちに対する要求がきびしく、晩年には妻の不貞を疑うような嫉妬深い一面があったとはいえ、社会的には上司からも患者からも信頼される有能な医師であり、私生活では妻を深く愛し、子どもの成長と教育とを第一に考える家族思いの夫・父親であって、決して粗暴で傲慢な暴君ではなかった(たとえば、当時貴族の家庭でも当然のように行なわれていた子どもへの鞭による折檻を自分たちは一度も受けたことはないと、作家の弟アンドレイは証言している)。

フョ―ドル・カラマーゾフの性格や像は作家の父のそれをモデルに造形されていると見なす研究者がかつていた(江川卓)し、今もなおいる(亀山郁夫)。

だが、ミハイルはアルコール依存症でも、淫蕩な背徳漢でもなく、守銭奴ですらなかったし、何より子どもの養育を放棄して恥じることのない、《偶然の家族》の怠惰で無責任な父親などではだんじてなかった。

それどころか、領地経営が思うにまかせず、破産の危機の迫る中、浪費家の息子の要求に応じて、何とか金を工面して送金しているほどである。

ドストエフスキーは後年『作家の日記』や手紙の中で、あるいは妻アンナ・グリゴーリエヴナとの会話のおりに幼年時代の思い出を語って、両親への感謝をたびたびロにしており、その口調から子ども時代は決して「暗く陰鬱」ではなかったことがわかる。

アリョーシャ・カラマーゾフは『カラマーゾフ』のフィナーレで、両親の家での良き思い出ほど、人生において高潔で、力強く、有益なものはない、幼いころの神聖なすばらしい思い出こそが最良の教育であり、人間にとって救済になるとコーリャ・クラソートキンを始めとする十二人の子どもに向けて演説するが、これが作家自身の両親へのオマージュにほかならないと考える研究者(C・B・べローフ、Л・И・サラスキナ)もいる。

水声社、杉里直人『【詳注版】カラマーゾフの兄弟【注・解説・年譜編】』 P194-195

※一部改行しました

そしてさらに杉里氏はドストエフスキーの父の死について次のように述べます。

父の死について簡単に触れておく。妻の死後、父ミハイル・アンドレーヴィチは一八三七年夏に病院を退職し、領地に引きこもってアルコールに溺れ、冷酷な専制君主となり、農民の憤激と恨みを買って、三九年六月六日に謀殺されたというのが従来の定説であり、日本語で読める伝記や年譜にも、表現の違いはあれ、おおむねそのように記されている(唯一の例外は高橋知之編の年譜)。

だが、一九七五年に新しい資料を発掘し、古い資料を読み直したГ・A・フョードロフが、謀殺説はミハイルと土地をめぐって係争関係にあった近隣の地主が流布した根拠のない臆説にすぎず、ミハイルの死因は、公文書にあるように、脳卒中だとの異論を表明した(杉里はフョードロフのこの論文を未見)。

それに対して、従来の説を取るB・C・ネチャーエワが強く反論した。現時点で論争に完全な決着がついたとは言えないが、最近はフョードロフ説が有力になっているようであり、この説を支持するべローフ、サラスキナの論考は説得力がある。

これまでは作家の父親自身の性格的異常性と彼の陰惨な最期とが『カラマーゾフ』の誕生、とりわけフョードル・カラマーゾフ像の性格づけと横死とに少なからざる影響を与えた(最初にこの見方を提示したのは、作家の娘で、ミハイルにとっては孫にあたるリュボーフィで、一九二〇年のことである)と言われてきたが、今やこの見方は再検討を迫られている。

周知のように、父親謀殺説に全面的に依拠して、ジークムント・フロイトは論文「ドストエフスキーと父親殺し」(一九ニ八)を書いた。

これは「エディプス・コンプレックス」によってドストエフスキーの伝記的事実(癲癇、賭博癖など)と作品、とりわけ『カラマーゾフ』を解読しようとする論考であるが、前提条件が崩れてしまえば、立論自体が成立しなくなるのは道理である。

ドストエフスキーは、作品のみならず、手紙や草稿の類でも父の死に関していっさい触れておらず、妻アンナ・グリゴーリエヴナに対しても、どうやら、この点については沈黙を守っていたようである。

したがって、息子が父の死をどう考えていたかは、新資料が発見されないかぎり、おそらく永遠に謎のままだろう。

従来は、このかたくなな沈黙が父に対する作家の根深い憎悪とその死の衝撃の大きさを物語る有力な証拠と見なされてきたが、注1(※上の引用)で指摘したように、父親の人となりが長らく誤解されてきたことを勘案するならば、従来の説は維持できなくなる。

ただ一点、間違いなく言いうるのは、ドストエフスキーがみずから知る父の生前の良きイメージと、死の直後から孫の代まで根強く残り続けることになる不審死の噂とのギャップの大きさが、最後まで作家を苦しめ続けたに違いないということだけであって、それ以上のことを語るのは慎まなければならないだろう。

水声社、杉里直人『【詳注版】カラマーゾフの兄弟【注・解説・年譜編】』 P195

※一部改行しました

E・H・カーによる批判でもすでにフロイトの根拠は誤りであることが示されましたが、杉里氏が述べるように、最近の研究によってもドストエフスキーに関する事実はフロイトの述べることと反することが明らかになっています。

これは明らかに前回紹介したダ・ヴィンチ論と重なってくる現象です。

このように、フロイトが立てる論証はその前提からして間違っているのです。

フロイト理論の問題点を指摘したアイゼンクの著作ではこのことについて次のように述べています。

「簡単にいうと、フロイトの分析理論は、逆さ向きのピラミッドのようで、たったひとつのふたしかな事実とその解釈というかなめ石のうえで全構造が均衡を保っている。一度その事実が間違いと分かれば、すべての理論が崩れ去ってしまう。そしてどんなに無駄な修辞や煙幕を張っても自然の崩壊を隠しおおすことはできない。」

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P 190ー1

フロイトが語るドストエフスキー論の根拠は、父親謀殺説やそれに結びついた癲癇でした。

ですがその根拠がそもそも間違っていた。

これはフロイト理論を読む上で気を付けるべき原則の4、「フロイト理論が正当だと断言する根拠を簡単に信用しないこと。証拠を調べると正反対のことが多い。 」をまさしく裏付ける例になります。(この原則については前々回の記事「フロイトの『ドストエフスキーの父親殺し』を読む前に注意すべきこと~フロイト理論を読む上での五原則」をご参照ください)

フロイトが自説の根拠として持ち出すものは、こうした根拠なき根拠の場合が多々あります。

フロイトはそうした根拠を事実と断言して解釈を進めていくので、その物語は史実を無視してもはや何でもありになります。これがフロイトの物語の生成方法です。ただ、当時フロイトが得ることができた資料が少なかったという面もたしかにありますし、その点は私たちも考慮しなければなりません。フロイトは意図的に捏造したというよりは、その資料が正しいと信じてそこから論を展開していったという方が正しいと思います。ですのでフロイトを責めるのは酷な気もしますが、彼のエディプス・コンプレックス理論そのものの正当性はさておいても、ドストエフスキーへの適用は研究の進んだ現在ではその誤りが指摘されています。

こうしたことを念頭に、フロイトの『ドストエフスキーの父親殺し』を見ていきましょう。

「ドストエフスキーは犯罪を好み、自身も強姦の罪を犯していた」と述べるフロイト

彼は作品の中で、暴力的な人物、人殺し、我欲に満ちた人物などをとくに好んで描いているのであり、心のうちにこうしたものを好む傾向があったのではないかと考えられる。また人生の経歴のうちにも、こうした傾向をうかがわせる事実をいくつか挙げることができる。賭博欲と、未成年の女性を強姦した事実があるのである(これは彼の告白によるものである)

光文社、フロイト、中山元訳『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』P239

フロイトはドストエフスキーが強姦をした事実があると断言していますが、この事実には根拠がありません。フロイトはこの件に関し原注で次のように述べています。

〔ルネ・フュレップ=ミラー〕『知られざるドストエフスキー』(一九二六年)で、この問題をとりあげている部分を参照されたい。シュテファン・ツヴァイクは『三人の巨匠』(一九二〇年)において、「ドストエフスキーは市民的な道徳を越えることに躊躇しなかった。彼が生涯において、どこまで彼のうちで働いていたのか、誰も知らないのである」と述べている。ドストエフスキーの作中人物と彼みずからの経験が密接に関係していることについては、ルネ・フュレップ=ミラーの『ルーレットをするドストエフスキー』(一九二五年)の序章の説明を参照されたい。これはニコライ・ストラホフの説明に依拠したものである。

訳注⑺ ツヴァイク『三人の巨匠』邦訳は前掲書一三九~一四〇ページ。ただし改訳している。(P280)

光文社、フロイト、中山元訳『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』P275

フロイトは『ルーレットをするドストエフスキー』を読んでドストエフスキーは強姦したと断定しているのですが、そもそもこの伝記の信憑性はどうかという話以前に、ニコライ・ストラホフの説明に根拠がありません。

ストラホフは1883年にトルストイに宛てた手紙の中でドストエフスキーを誹謗する内容を書きました。その中のひとつが

「『かつて自分も少女を強姦したことがある』と ドストエフスキーが自慢げに語っていたという話を知人から聞いた」

というものだったのです。

その手紙が1913年に公開されロシアで大騒動になったのです。

ですが上の内容を読めばわかりますように、これはドストエフスキーが自分で告白したものでもなければ、ストラホフが直接聞いた話でもありません。噂の又聞きなのです。当時ドストエフスキーを誹謗中傷する噂はいくつも流されていました。これはそのひとつであり、ドストエフスキーが強姦をしたという証拠にはなりません。この手紙に対してドストエフスキーの妻であるアンナ夫人も強く抗議しています。(ストラーホフの証言については以下の資料265ページを参考にしました)

それでもフロイトは言うでしょう。「私の理論によればドストエフスキーはそれをしていた可能性が高い。強姦をしていないという証拠はあるのか。」

ないものをないと証明することは不可能です。いわゆる悪魔の証明です。

噂話の又聞きを根拠にしてドストエフキーは強姦をしたと断定し、さらには本文で「これは彼が告白したのである」とフロイトは続けます。

たしかに決定的な反証はないかもしれませんが(悪魔の証明なので出ようもない)、ドストエフスキーが強姦をしたという証拠もないため、研究者の間ではこの強姦説はほぼ否定されています。

「ドストエフスキーはサディスト、マゾヒストであり、それが作品に反映されている」

しかしドストエフスキーには非常に激しい破壊欲動がそなわっていて、ほんらいであれば彼は犯罪者になったはずであるが、実際の人生においては、この欲動は主として本人の人格に向けられて(すなわち外部に向けられるのではなく、内部に向けられて)、マゾヒズムと罪責感として表現されたのだと考えると、この矛盾も解消される。彼の人格にはつねに十分な量のサディズム的な傾向が残っていたのであり、それは愛する人にたいして彼が示した怒りっぽさ、意地悪さ、不寛容などとして表現されただけでなく、読者のあしらいにも表現されている。結局のところドストエフスキーは、些細な事柄では破壊欲動が外側に向けられてサディストになり、重要な事柄では破壊欲動が内側に向けられたサディスト、すなわちマゾヒストになった。要するに、きわめて人当たりがよく、温和で親切な人間になったのである。

光文社、フロイト、中山元訳『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』P 239

フロイトの理論によれば、ドストエフスキーは厳格で暴君的な父を憎み、そしてその父が殺害されたことでエディプス・コンプレックスの身体的発症である癲癇を起こしたと仮定しています。そして抑圧されたエディプス・コンプレックスによって彼の創作人生は規定されるとしているのですが、そこから「ドストエフスキーは本来犯罪者になったはず」とか、フロイト理論でおなじみのサディスト・マゾヒストの適用がなされていきます。

もちろん、先の杉里直人氏による解説にもありましたように、ドストエフスキーにおけるエディプス・コンプレックスの正当性は根本から崩壊していることは言うまでもありません。

「同性愛傾向と去勢恐怖、エディプス・コンプレックスこそドストエフスキー理解の鍵である」

両性的な素質(男性、女性性 ※ブログ筆者注)が強いと神経症の発生条件となり、また神経症の症状を重くする要因となる。

ドストエフスキーにこのような素質があったことは確実とみられており、潜在的な同性愛の性向として、実際にありうる形で示されているのである。

たとえばドストエフスキーの生涯において男性の友人との友情関係が大きな意味をもっていたこと、〔異性との〕愛情関係における男性のライヴァルに異例なほどの情け深さを示したこと、短編小説の数多くの実例にみられるように、抑圧された同性愛が存在することで初めて理解しうるような状況に深い洞察を示していたこと、などが挙げられるのである。

精神分析に不慣れな読者には、子供が父親に憎悪と愛情を抱くこと、そして去勢の恐れの影響で、こうした感情がさまざまに変化していく経緯について、このような説明を読まされると、信じがたいとか、面白くないといった気持ちを抱かれるかもしれないが、それはわたしとしてはどうしようもないことである。

わたし自身も、この去勢コンプレックスというものが、人々からもっとも拒否される理論だと考えている。しかし精神分析の経験からすると、このコンプレックスの存在から起こるさまざまな状況は疑問の余地のないものである。このコンプレックスのうちに、すべての神経症を理解するための鍵が存在していると、断言できるのだ。だからわたしたちはドストエフスキーのいわゆる癲癇を理解するための鍵として、このコンプレックスが役立つかどうかを調べねばならない。

※一部改行しました

光文社、フロイト、中山元訳『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』P 253

同性愛的な志向があるとフロイトはここでも断言しますが、それも根拠はありません。

これもまさしくダ・ヴィンチを同性愛者だと断定したのと同じ流れです。

そして後半です。フロイトは普通の人には「エディプス・コンプレックス」は理解されないだろうと述べています。

ですが、これは裏を返せば「私(フロイト)の理論がわかるというのは、あなたが理解ある特別な人間だからだ」というメッセージをはらんでいます。「普通の人間は自分のエディプス・コンプレックスを認めたがらないが、これがわかることは他の人間とは違うことの証明である」ということになるのです。

これは「自分は他の人より知っている」という、人間には抗いがたい満足をもたらすメッセージですよね。

そしてさらにこの論法の巧妙な点は、批判を全く受け付けない点にあります。アイゼンクはこう述べます。

フロイトは患者の反対をきわめて巧妙な策略で処理しました。もし患者がフロイトの解釈に同意すれば、フロイトはその解釈は明らかに正しいと主張しました。しかし、患者が同意しなければ、これは精神分析の「抵抗」のためであって、解釈が正しいがゆえに解釈をきちんと受け入れられないのだ、とフロイトは主張しました。こういうわけで、患者の反対もまた理論の正しさを示すものとされてしまいました。このような策略を反証する方法がないのは明らかであって、科学的理論としてはすこぶるご都合主義だと思います。

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P 143

つまり仮に私が「エディプス・コンプレックスは正しい」と言ったら、「その通り」と言われるでしょう。

ですが「エディプス・コンプレックスの理論はおかしくないか?根拠もないではないか」と言えば、「そう否定するということはあなたが無意識にこの理論に「抵抗」しているからです。「抵抗」があるということはこの理論が正しいことを証明しています」ということになるのです。

こうなったらもう何でもありです。

そしてフロイトは、

「精神分析の経験からすると、このコンプレックスの存在から起こるさまざまな状況は疑問の余地のないものである。このコンプレックスのうちに、すべての神経症を理解するための鍵が存在していると、断言できるのだ。だからわたしたちはドストエフスキーのいわゆる癲癇を理解するための鍵として、このコンプレックスが役立つかどうかを調べねばならない。」

と述べ、エディプス・コンプレックスの存在は疑問の余地もなく、ドストエフスキーを理解するための鍵として、これから調べねばならないと断定します。

そしてフロイトはここからさらにエディプス・コンプレックスを前提としてすべてを想像し、物語を構築していくのでした。

父親像を国家、宗教へと拡大していくフロイト

彼は父親を殺そうと考えたことによって良心に痛みを感じたのであり、この痛みから生涯にわたって解放されることがなかったのである。

この良心の痛みは、父親との関係がきわめて重要な意味をもつ二つの領域、すなわち国家の権威と神の信仰の領域において、ドストエフスキーが示す姿勢も決定することになった。

第一の国家の権威の領域においては、父なるツァーに全面的に服従することになった。ドストエフスキーはその発作のうちで、みずからの死をあらかじめ演じていたのであるが、ツァーは現実において、〔ドストエフスキーに茶番の死刑を宣告しながら、直前にそれを取り消すことによって〕彼の殺害を実現するという〈喜劇〉を演じていたのである。この領域では罪の償いに重点が置かれた。

第二の宗教の領域ではドストエフスキーにはもっと大きな自由が残されていた。信頼できるとみられる報告によると、彼は死を迎える瞬間まで、信仰と無神論のあいだを揺れ動いていたという。優れた知性をそなえていたために、神を信仰することによって思考のうちに発生する困難な問題を、一つたりとも見逃すことはできなかった。世界史の発展のうちで生じたさまざまな出来事をわが身において再現しながら、キリストの思想のうちに逃げ道と罪からの開放を求めたのだった。彼は自分の苦悩の深さによって、みずからキリストのような役割をはたすことを要求できると考えたのである。

光文社、フロイト、中山元訳『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』P 258-259

※一部改行しました

フロイトはドストエフスキーにおける父親像をツァー(ロシア皇帝)とキリストにまで拡大していきます。

先に述べましたようにフロイトは基本的に逆ピラミッド型でその解釈を広げていきます。ダ・ヴィンチにおいても「禿げ鷹」というたった一つの言葉からエジプトの女神やルター派牧師によるマリア伝説までその想像を膨らませています。

つまり、連想できるものはどこまでも飛躍することができるのです。ここでもフロイトは父親はツァーとキリストに拡大されます。そしてエディプス・コンプレックスによると当然ながらツァーもキリストも倒さなければならない(殺したい)存在として扱われることになります。

そうなると王政打破を狙う革命家、イエスに反発する無神論者ドストエフスキーという解釈も可能になります。

もちろん、どちらも根拠はありません。

フロイトは多くの出来事や証言を根拠であると断言して持ち出しますが、その根拠はこれまで見てきた通り否定されています。

ですがフロイトは「これは事実である」と断言します。断言に断言を重ね、一見筋が通った見事な物語を展開し、私たちを圧倒します。

ですが、その実態は、推測に推測、解釈に解釈のフロイトの創作物語なのでした。

結論 『カラマーゾフ』を父殺しの小説として読むのは自由。だが、『カラマーゾフ』が父殺しの小説であるとは限らない。

さあ、結論に入りましょう。

ここまで長々と見てきましたように、ドストエフスキーへの父殺し理論の適用は非常に厳しいことが明らかになりました。

ドストエフスキーがエディプス・コンプレックスに一生縛られ、それによって『カラマーゾフの兄弟』が書かれたというのは事実と異なります。

フロイトがドストエフスキーの伝記や『カラマーゾフの兄弟』をどのように読むかは自由です。作品は作家の手を離れた瞬間に読者の自由となると言われるように、出版された本をどのように読むかは個人の自由です。

フロイトは持論のエディプス・コンプレックスは正しいという立場から『カラマーゾフの兄弟』を論じました。

作品をどう読もうが読者の自由という原則に当てはめれば、これは何の問題もない行為です。

ですが、フロイトはその自由な解釈を作者のドストエフスキーに当てはめました。そして彼の解釈したドストエフスキーこそ真のドストエフスキーだと断言しました。上で見た通り、ドストエフスキーは強姦をしたとまで断言し、彼の人格を決めつけ、ドストエフスキーの作家人生はエディプス・コンプレックスによるものだと単純化して論じました。

私がなぜフロイトのドストエフスキー論にここまでこだわるのかというと、まさにここに理由があります。

フロイトは対象となる人物の生涯や時代背景、文化を無視してエディプス・コンプレックスという持論のみで解釈しようとします。

フロイトはこの作品のはじまりでドストエフスキーについてこう述べています。

ドストエフスキーが道徳的な闘いにおいて最終的に到達した段階もまた、名誉のあるものではない。個人の欲動を充足させたいという願望と、人間社会のさまざまな要求を和解させようとして、激しい苦闘を経験したのだが、結局のところは後戻りして、世俗的な権戚と宗教的な権威に屈服したにすぎないのである。ツァーとキリスト教の神に畏敬の念を捧げ、ロシアの狭量なナショナリズムに屈するのであれば、ドストエフスキーほどの才能は不要だし、彼ほどの苦闘も不要なのである。これはこの偉大な人格の欠点なのである。

ドストエフスキーは人類の教師や解放者になり損ねて、人類の牢獄の看守になり下がったのである。未来の人類の文化が、ドストエフスキーに感謝すべきものは何もないのである。おそらく神経症のためにこのような蹉跌の運命にあったということは、証明できるかもしれない。あれほどの高い知性に恵まれ、あれほどの高い人類愛に燃えている人物には、もっと別の、たとえば使徒のような人生が開けていてしかるべきだったのである。

光文社、フロイト、中山元訳『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』P 237

ルイス・ブレーガーによるフロイト伝『フロイト 視野の暗点』によると、フロイトは無神論者で宗教に対して激しい批判を加えていました。そして彼はオーストリアを拠点としていましたのでロシアのことはほとんど知りません。彼が知るキリスト教はカトリックとプロテスタントです。

ロシアのキリスト教は同じキリスト教といってもロシア正教というカトリックやプロテスタントとはかなり異なる文化を持った宗教です。

ドストエフスキー自身もロシア正教の立場からカトリックやプロテスタントへの批判をしています。

ロシアの専門家ではないフロイトはロシアの歴史や文化、宗教には詳しくありません。ドストエフスキーがどのような時代背景で育ったかも、彼が読んだ資料の範囲でしか知りません。さらに言えばただでさえ強固な無神論者を任ずるフロイトが、ロシア正教の教えや思想を理解していたかは疑問です。

そしてドストエフスキーがどういう思想的な流れを通って『カラマーゾフの兄弟』を執筆したかもフロイトは知りません。フロイトは自分に都合のよい情報しか得ようとしません。次のページで『カラマーゾフの兄弟』成立の流れをざっくりと紹介しますが、フロイトは自らの理論を基にそれらをすべて無視して「『カラマーゾフ』は父殺しの小説である」と断言しました。

そもそも結論ありきで小説を読んでいくのですからそうなるのも当然です。

たしかに小説の中で父殺しは書かれています。

フロイトがそれを『カラマーゾフ』の主題として読むのは自由ですが、だからといって『カラマーゾフ』が父殺しを主題にした小説であるとは限らないのです。

これは一見些細な違いなようにも見えますが、決定的に違います。『カラマーゾフ』は宗教や政治、思想、文化、当時のロシアの時代背景など様々な要素が複雑に絡み合ってできています。そしてドストエフスキー自身がどんな思いでその作品を書いたのか。それすらもフロイトの言う「『カラマーゾフ』は父殺しの小説である」という単純化された理由で無視されてしまうのです。

作品をどう読むのかは自由。ですがその自由な解釈を作家に当てはめてしまうのは問題です。

一般読者がそれを個人的にする分には何の問題はありません。

しかしフロイトのような権威ある大学者がそのように断言してメディアで積極的に宣伝したらどうなるでしょうか。フロイトはメディアを使った宣伝が非常に巧みだったと伝記『フロイト 視野の暗点』にも書かれていました。彼が自分を礼讃する人間を集め、積極的にフロイト理論礼賛のキャンペーンを張っていたことは有名です。

こうして大々的にフロイトのドストエフスキー解釈が世に広まることになります。

それにそもそも、ドストエフスキーの専門家でなければわざわざドストエフスキーが本当に「父親殺し論」に当てはまるかどうかの検証はしません。多くの読者の関心はその小説が面白いかどうかです。そこに学問的な正確さは求められません。

「フロイトがそう言った」と言ってしまえば、「そうなんだ!面白い!」となってしまうのは当然です。なにせフロイトは面白い物語を紡ぎ出す天才ですから、面白くないわけがありません。彼の語る物語はショッキングでセンセーショナルで、キャッチーなものがほとんどです。

フロイトのドストエフスキー論でもまさしくそうした見事な物語が語られます。「なんか、言われてみればそれもありえそうだな」と思ってしまうような物語です。

物語としては筋が通っているのです。ですが事実とは違うのです。ここが何とも難しいところです。

最後に彼の理論がなぜ今でも多くの人に信じられているかについて語られたアイゼンクの言葉を紹介します。

私たちの毎日の生活にフロイト派の考えが広く影響していることは疑う余地がありませんし、その影響にたいていのひとは慣れきっています。

性的習慣、子供のしつけ、主観的な倫理的基準、その他数多くのフロイト派の教義が市民生活に深く浸透しています。

多くの場合、フロイトを読まなくても、フロイトは大変大きな影響を文芸作品やマス・メディアに与えています。

マス・メディアというのは、ジャーナリストやテレビ作家、報道陣、映画製作者などで、そのほかにも学術的教育の分野と大衆文化の間を仲介するものがあります。

文学的評論はフロイト派の考えによって強く浸透されており、そのことは歴史学についても人類学についてもおなじです。

つまり、フロイト派の考えが必然的に社会全体に影響することになります。

こうした世の中ではフロイト派の考えを真理とするのが当然であり、真理の程を疑う者はありません。このようにして動かし難い体系が築き上げられ、どのように説得力のある批判をしても効果がありません。

文芸評論家、歴史家、教師、ソーシャル・ワーカー、その他人間の行為に多少なりとも関係する者は、「力動的」心理学にたいする忠誠心を脅かそうとする複雑な議論や実験的研究などを読んでも何の影響もうけません。

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P222

※一部改行しました

また、別の箇所ではこうも述べられています。

フロイトによってハンス坊やの症例が分析されてから七五年たった今でさえ、エディプス・コンプレックス、去勢恐怖、早期幼児性欲に関するフロイトの仮説を裏づける根拠は得られていません。精神分析の用語は一般市民に浸透し、文学者などの科学的背景を持たないひとびとの著作や会話を気のきいたものにするために広く使われています。

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P125

さらにフロイトの伝記『フロイト 視野の暗点』ではこのことについてさらに詳しく述べられてます。

フロイトは服装や外観にたいへん気を遣ったが、アドラーは気にかけずに気ままだった。このような対比は考えを書いたり述べたりする際にも認められた。

議論を組み立てたり自分自身の目的に添って経緯を説明したりすることに生涯長けていたフロイトは、その技能をアドラーとの決裂に関する自分の観点を構成する際にも用いている。

さらに二人は自分の考えを表現するのに用いる語彙が非常に異なっていた。

アドラーは「劣等感」とか「代償」とか「愛」とか「力」といったような日常語で書いたり話したりしたのに対し、フロイトは「リビドー的工ネルギー」とか「メタ心理学」とか「死の本能」といった術語を用い、それによって心理学的な観察を疑似生物学的な推量と結び付けて自身の理論に深淵で深みのある雰囲気を与えた。

里文出版、ルイス・ブレーガー、後藤素規、弘田洋二監訳、大阪精神分析研究会訳『フロイト 視野の暗点』 P 278

※一部改行しました

「フロイトは「リビドー的工ネルギー」とか「メタ心理学」とか「死の本能」といった術語を用い、それによって心理学的な観察を疑似生物学的な推量と結び付けて自身の理論に深淵で深みのある雰囲気を与えた。」

この箇所は非常に重要な指摘です。

フロイトの用語を使えば何か権威があるように聞こえてくるのです。そして何か「すごいことがわかったような」気がしてくるのです。

そこに明確な根拠があろうとなかろうと関係ありません。

言葉そのものの魔力がそこにはあるのです。

文学に長けていて、人を動かす言葉の使い方に天才的な力を発揮したフロイトの特徴がここに凝縮されていると思います。

さて、ここまでフロイトの『ドストエフスキーと父親殺し』について長々と述べてきましたが、私はフロイトを全否定しているわけではありません。

フロイトが無意識の領域を世に問うたからこそ、西欧における心理学は発展することになりました。その事実は確かだと思います。彼が時代を変えた天才であることに私も異論はありません。

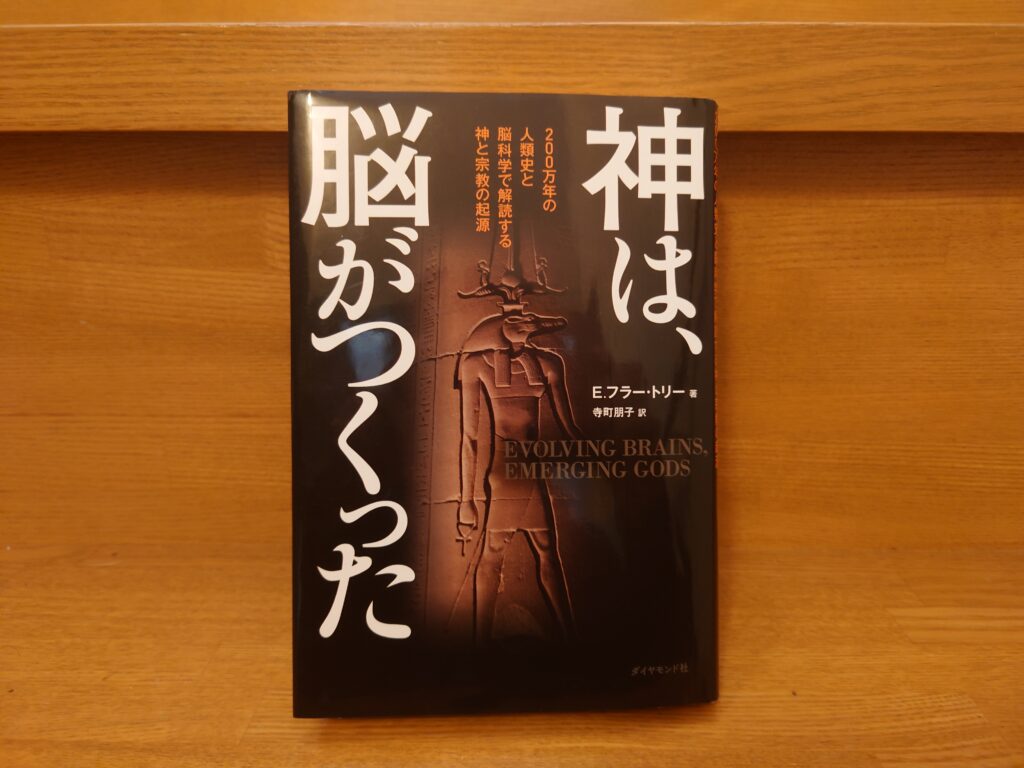

精神医学者E・フラー・トリーによって2017年に書かれた『神は脳がつくった―200万年の人類史と脳科学で解明する神と宗教の起源』でもフロイトについて次のように述べられています。

神々や宗教の起源を心理学的側面から説明する理論(心理学的理論)で最も有名なのは、精神分析学者のジークムント・フロイトによって提示されたものだ。

フロイトによれば、父親像としての神々を創り出したいという欲求は、エディプス・コンプレックスを解決したいという無意識的な欲求から起こる。

エディプス・コンプレックスは、男の子が父親を殺して母親と結婚したいと願う子どものころに生じるもので、ギリシア神話に登場するオイディプス王(エディプス王)が父を殺して母と結婚したことにちなんでいる。

したがって、フロイトにとって「宗教は心の奥底に秘められた葛藤や弱さに反応することでのみ生じ」、無意識的な葛藤が精神分析によって解決されると、宗教に対する欲求はもうなくなる。

宗教が無意識的な欲求を満たすとするフロイトの理論は不信の目で見られているが、多くの現代の理論で、宗教は、慰めを求める無意識的な欲求や意識的な欲求を満たすのに役立つと強調されている。

死を自分の存在の終わりとして受け入れるしかないというより、天国に行くなり、生まれ変わるなり、何らかの形の来世に入るなりすることを待ち望めるほうが、心が安らぐのは明らかだ。ほとんどの宗教で、来世はたいそう魅力的な場所として描写されている。

ダイヤモンド社、E・フラー・トリー、寺町朋子訳『神は脳がつくった―200万年の人類史と脳科学で解明する神と宗教の起源』P305-306

※一部改行しました

無意識の領域が人間の行動に影響を与えること。そして父と子の問題、性の問題が人間に与える影響を私も否定しません。人間にとって親子の問題や性の問題はたしかに大きな影響を与えるでしょう。むしろ、まったく影響がないと言う方が無理があります。ただ、フロイト理論の問題は、

「宗教は心の奥底に秘められた葛藤や弱さに反応することでのみ生じ」

と言ってしまうように、全てがエディプス・コンプレックスによってのみ起こると述べてしまうところではないかとどうしても思ってしまいます。

上の引用は、「神々の起源を説明するほかの理論」という章で語られたものです。この本は脳科学の理論から神の起源を考察した本です。その上で、脳科学の他にも「社会的役割に目を向けた理論」、「向社会的行動に目を向けた理論」、「パターン探索傾向に目を向けた理論」など、様々な理論がある中で「心理学的側面や慰めの効果に目を向けた理論」のひとつとしてフロイトが紹介されていたのでした。

人間のあり方をエディプス・コンプレックス理論で単純化してしまえばすっきりとわかりやすくはなるのですが、人間はそんなに単純な存在ではありません。様々な要因が複雑に絡み合って人間は出来上がり、行動しています。

フロイトが物語生成の天才であったことは私も同感です。フロイトの洞察すべてが誤りだとは私も思っていません。人間の心を考察する手がかりを見出した功績は大きなものがあると思います。

ですが、間違っているものは間違っていますし、それがそのままにされることには私は反対です。

フロイトは1856年生まれで、彼の活躍が本格的に始まるのは20世紀に入ってからです。

当然、当時の科学技術や医学は今とは異なります。そうした中でフロイトが立てた理論にはやはり限界があります。

だからこそ、フロイトを神格化せず、彼が果たした役割を評価しつつも、科学的に正しいもの、誤っているものを再評価する必要があると私は思います。

現代において語られるフロイト理論はあくまで彼の創作、物語であり、それを科学理論のように当てはめて対象を解釈していくのは危険であると私は考えています。それは確かに面白いかもしれませんが、事実からは遠ざかっていくのではないでしょうか。

SFや小説を「事実と違うからけしからん」と否定するのはたしかに問題があるかもしれません。フロイトの物語もそうした面があるのはある意味否定できません。ですが、フロイトにおけるドストエフスキー論は言い過ぎです。父殺し理論の補強のために、「ドストエフスキーは強姦をした」とまで断言するのはさすがに問題があります。そしてこの本ではそれらに対する注もありません。フロイトがそのように想像するのは自由ですし、フィクションとしてそれを作品化するのも自由です。そしてそれをある種の創作物語として読者が楽しむのも自由です。ですが、ドストエフスキーに関しては一線を越えているのではないかというのが私の思いです。

最後にもう一度強調しますが、私はフロイトを全否定しているわけではありません。あくまで、フロイトが言っているドストエフスキー論には根拠がないという点を明らかにしたかったというのが私の思いです。

以上、「フロイト『ドストエフスキーの父親殺し』を読む~『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた』でした。

次のページでは『カラマーゾフの兄弟』が書かれた背景をご紹介します。フロイトは「父殺し」ですべて説明してしまいましたが、実際のところは何を主題に書こうとしていたのでしょうか。杉里直人氏の 『【詳注版】カラマーゾフの兄弟【注・解説・年譜編】』 ではそのことについて非常にわかりやすく解説されていましたのでそちらを参考にお話ししていきます。

ぜひ引き続きお付き合い頂ければ幸いでございます。

次の記事はこちら

※追記 岩波書店、『フロイト全集 19巻』所収版を読んで

この記事を書き終えてから数日後、私は岩波書店版の『フロイト全集 19巻』に収められていた『ドストエフスキーと父親殺し』も読んでみました。

すると、光文社版とはだいぶ違った印象を受けることになりました。

問題のドストエフスキーの少女強姦の箇所でもその違いが感じられました。参考までに比較してみます。

彼は作品の中で、暴力的な人物、人殺し、我欲に満ちた人物などをとくに好んで描いているのであり、心のうちにこうしたものを好む傾向があったのではないかと考えられる。また人生の経歴のうちにも、こうした傾向をうかがわせる事実をいくつか挙げることができる。賭博欲と、未成年の女性を強姦した事実があるのである(これは彼の告白によるものである)

光文社、フロイト、中山元訳『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』P239

作家としての彼は、暴力的で血腥く自分勝手な性格を際立たせるような素材ばかり選択している。これは彼の内面にそのような傾向が存在していることを暗示するものだ。加えて、賭博癖や、ひょっとしたら未成熟な少女を性的に暴行したかもしれない(告白)というような、彼の生涯において実際になされた事実がいくつかある。

岩波書店、『フロイト全集 19巻』所収、石田雄一訳『ドストエフスキーと父親殺し』P291

2つを比べてみるとその印象がだいぶ違うように感じます。私はフロイトの原文を読んでいませんのでどちらをどう評価していいのかはわかりません。

また、この箇所における原注もそれぞれ異なっています。

〔ルネ・フュレップ=ミラー〕『知られざるドストエフスキー』(一九二六年)で、この問題をとりあげている部分を参照されたい。シュテファン・ツヴァイクは『三人の巨匠』(一九二〇年)において、「ドストエフスキーは市民的な道徳を越えることに躊躇しなかった。彼が生涯において、どこまで彼のうちで働いていたのか、誰も知らないのである」と述べているドストエフスキーの作中人物と彼みずからの経験が密接に関係していることについては、ルネ・フュレップ=ミラーの『ルーレットをするドストエフスキー』(一九二五年)の序章の説明を参照されたい。これはニコライ・ストラホフの説明に依拠したものである。

訳注⑺ ツヴァイク『三人の巨匠』邦訳は前掲書一三九~一四〇ページ。ただし改訳している。(P280)

光文社、フロイト、中山元訳『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』P275

〔ルネ・フュレープ=ミラー〕『知られざるドストエフスキー』(一九二六年)の、この件に関する議論を参照。―シュテファン・ツヴァイクによれば、ドストエフスキーは市民的モラルという垣根の前で止まろうとしなかった。またドストエフスキーが実人生の中で法律の限界をどの程度超えたか、あるいは彼の描く主人公の犯罪的な本能がどれくらい彼自身の身で実行に移されたかは誰にも正確には分からない(『三人の巨匠』(一九二〇年))。ドストエフスキーの登場人物と彼自身の体験との密接な関係については、ルネ・フュレープ=ミラーが『賭博場のドストエフスキー』(一九二五年)の緒言でニコライ・ストラーホフを踏まえて書いた詳述を参照。

岩波書店、『フロイト全集 19巻』所収、石田雄一訳『ドストエフスキーと父親殺し』P291

さらに岩波書店版ではこの原注に対してさらに詳しい編注が加えられています。

(2)シュテファン・ツヴァイク「三人の巨匠」『ツヴァイク全集5』柴田翔・小川超・神品芳夫・渡辺健訳、みすず書房、一九六一年(フロイトが引用しているのは、一三九―一四〇頁にあたる)。

⑶【SA 未成熟な少女に対する性的暴行というテーマはドストエフスキーの作品に何度か現れている。例えば、死後に出版された「スタヴローギンの告白」や「大いなる罪人の生涯」などである。】フロイトは本文中で単に「告白」と記しているが、ドストエフスキー自身が未成年の少女を性的に暴行したという告白を残しているわけではない。ドストエフスキーが書き残した「告白」は、あくまでも『悪霊』の主人公スタヴローギンに語らせたものである。ドストエフスキー自らが行ったとされる告白は、ドストエフスキーの知人であるニコラーイ・ニコラーエヴィチ・ストラーホフがレフ・トルストイに送った書簡の中で、ドストエフスキー自身がそうした話を自慢げに語ったということを知人から聞いたと伝えたものや、ユ・ニコーリスキイが『ある敵対の物語―ツルゲーネフとドストエフスキー』の中でドストエフスキーがツルゲーネフに対して少女の暴行を告白したと述べたような伝聞に過ぎない(ボリース・プールソフ『ドストエフスキイの個性(上)一黒田辰男・阿部軍治訳、理想社、一九七一年、二四ー二五頁、および、一三〇-一四一頁を参照)。

岩波書店、『フロイト全集 19巻』所収、石田雄一訳『ドストエフスキーと父親殺し』P350

編注としてここまで解説してもらえるとありがたいですよね。岩波書店版では事実関係をしっかりとフォローしてくれています。

ちなみにこの編注でも述べられているツヴァイクの「三人の巨匠」は以前当ブログでも紹介しました。

せっかくですので実際にこの本の139~140頁を見ていきます。

かつて運命が彼をもてあそんだと同様に、今度は彼が運命をもてあそぶ。

つまり彼は、偶然を刺激して人為的緊張をつくり出し、自分が安定しているようなときにこそ、彼は自分の全存在をふるえる手で緑のテーブルの上に投げ出す。

ドストエフスキーは、金銭欲しさゆえに打つ賭博者ではない。なにごとをも極度に濃縮したエッセンスの形で享受したがるカラマーゾフ的な、途方もない「不作法な」生への渇望を、眩暈への病的な憧憬を、深淵に身をのり出す快感を言ったあの「塔上の感情」を味わうためにする賭博者なのである。

ドストエフスキーは賭博をすることによって運命に挑戦する。すなわち、彼はいつもなけなしの金をはたいているとはいえ、彼が賭けているものは実は金ではなくて、自分の全存在なのである。

彼が賭博から儲けとして得るものは、極度な神経の陶酔、恐怖の戦慄、原初的不安、デーモン的な世界感情、といったようなものなのである。金銭という毒を飲むについても、ドストエフスキーは、神的なものへの新たな渇望のゆえに飲んだにすぎなかったのである。

彼がこの情熱をも、他のすべての情熱とおなじように、いっさいの限度を越えて極端な状態にまで、罪悪にまで駆りたてていったことは、当然のことである。

中止、慎重、熟慮などは、この巨人気質の人間には無縁のものであった。「私は全生涯を通じて、いたるところで、なにごとにおいても、限界をのり越えた」と彼は言っている。

限界をのり越えるということは、芸術的には彼の偉大さを示し、人間的には生の危険性を意味する。

彼は、市民道徳の垣の手前で停止するようなことはしない。

そして、彼自身の生活がどれほどまでに法的限界を越えたのか、彼の主人公たちの犯罪的本能のうちどれほどが、彼自身のうちでも実際に行為となったのか、それはだれにも正確には言い得ない。

ニ、三確証されていることもあるが、しかしそれにはあまりたいしたものはない。

子供のころ彼もカルタで、実際にごまかしをやったことがあったとか、『罪と罰』のなかに悲劇的愚者マルメラードフがブランデー欲しさの一念から妻の靴下を盗み出す個所があるが、ドストエフスキー自身も自分の妻の箪笥から金と一着の服を盗み出したことがあるとか、そんな程度のものである。

しかし『地下生活者の手記』に書かれている彼の官能的な放埓が、実際どれほどまでに性的倒錯に嵩じていたのかとか、スヴイドリガイロフ、スタフローギン、フョードル・カラマーゾフなど「情欲の蜘蛛ども」のもつ毒が、どれほど彼自身にも性的錯乱をおこさせていたものかということになると、伝記作者たちはあえて論究していない。

彼の愛情と性的倒錯、そのどちらもが堕落と純潔という両極のコントラストをきわだたせようという神秘的な欲求に根ざしている。しかし、それはともかくとして、これらの伝説や臆測を論究することは、意昧あることとはいえ、本質的なことではない。

たいせつなことはただ一つ、ドストエフスキー=カラマーゾフにおける救世主であり聖者であるアリョーシャが、その正反対の存在、すなわち放蕩者であり興奮せる性的人間であり汚れた男であるフョードルと肉親関係にあるという設定を、見誤らないようにすることである。

※一部改行しました

みすず書房、シュテファン・ツヴァイク「三人の巨匠」『ツヴァイク全集5』柴田翔・小川超・神品芳夫・渡辺健訳P139-140

ここで、

「彼自身の生活がどれほどまでに法的限界を越えたのか、彼の主人公たちの犯罪的本能のうちどれほどが、彼自身のうちでも実際に行為となったのか、それはだれにも正確には言い得ない。

ニ、三確証されていることもあるが、しかしそれにはあまりたいしたものはない。

子供のころ彼もカルタで、実際にごまかしをやったことがあったとか、『罪と罰』のなかに悲劇的愚者マルメラードフがブランデー欲しさの一念から妻の靴下を盗み出す個所があるが、ドストエフスキー自身も自分の妻の箪笥から金と一着の服を盗み出したことがあるとか、そんな程度のものである。」

と述べられているのは興味深いですよね。フロイトの原注の言葉から受けるイメージとはかなり違うドストエフスキー論がここでは説かれています。

そうしたことも含めて注で解説してくれる岩波書店版はとてもありがたいものになりました。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント