ドストエフスキー『二重人格(分身)』の概要とあらすじ

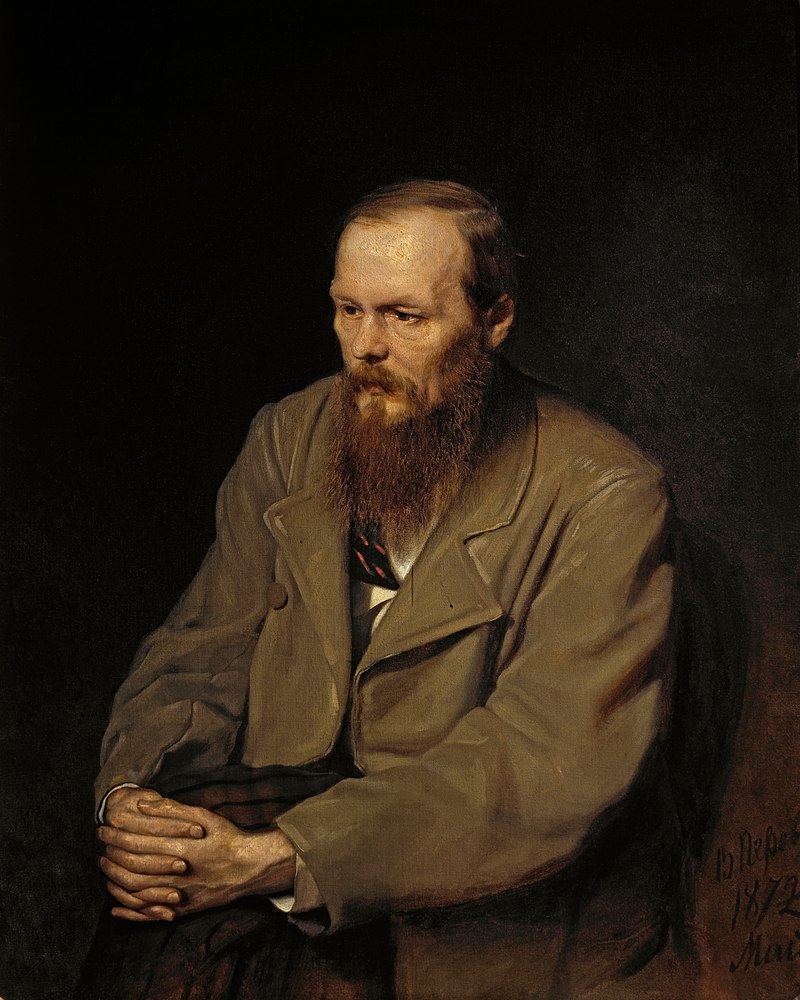

『二重人格』は1846年に出版されたドストエフスキー第2作目となる作品です。

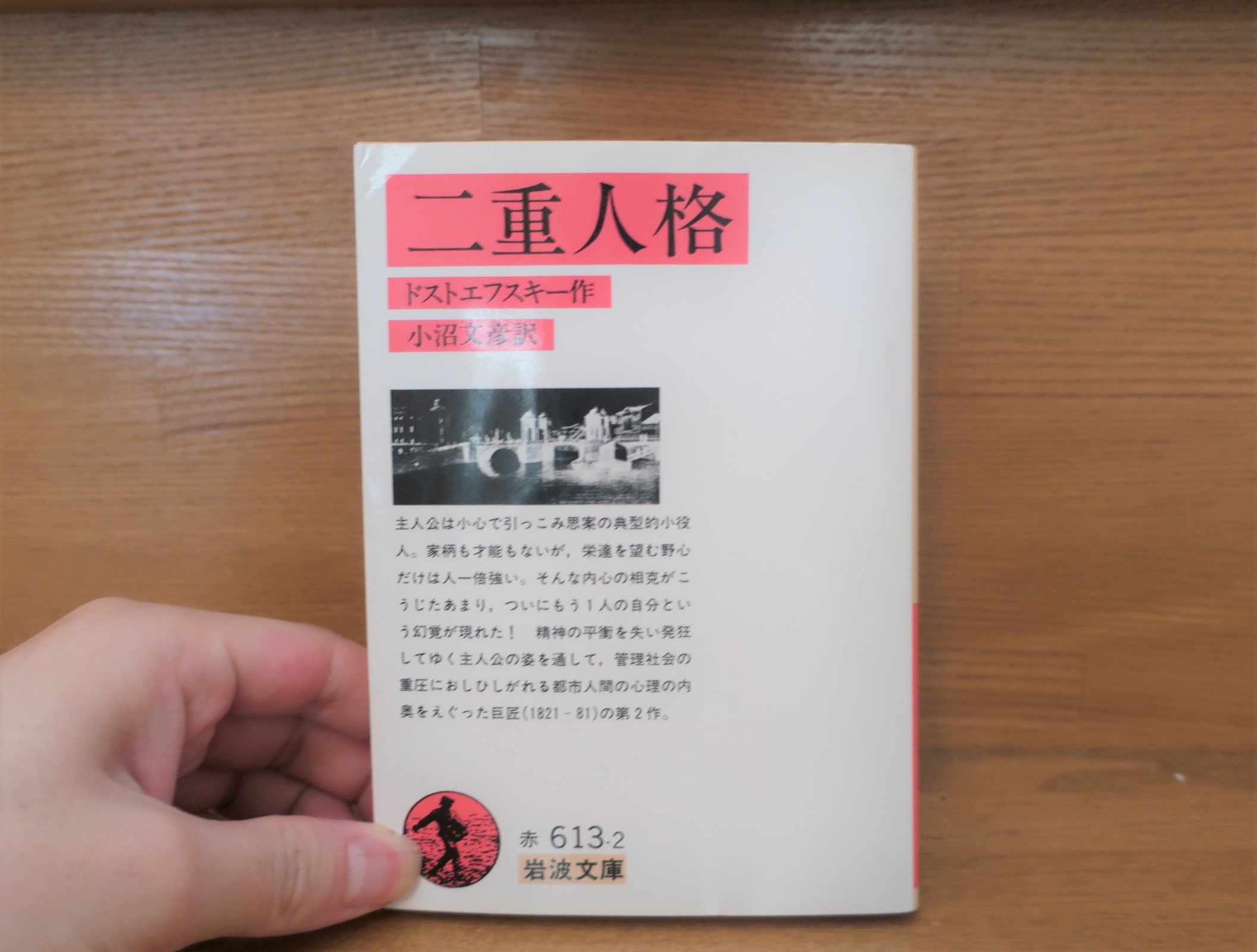

私が読んだのは岩波書店出版の小沼文彦訳の『二重人格』です。他の版では『分身』というタイトルで訳されることもあります。

『二重人格』は、前作『貧しき人びと』と同じように、貧しくうだつの上がらない小役人、ゴリャートキンを主人公とした物語です。

巻末のあとがきにはこの物語のあらすじが以下のように書かれています。

ゴリャートキン氏は小心で、引っ込み思案の孤独を愛する男で、ロシヤ文学に現われる典型的な小役人である。彼には栄達を望む野心がある。だか彼には家柄もなければ才能もない。それは彼も自覚している。ところがその反面、自分にも人並の、いやそれ以上の才能があるのだという自負心の湧き起こる瞬間がある。それは恐るべき内心の相剋である。その結果、自分が栄達の道をつかむことができないのは、自分の出世をねたむ敵の仕業であると思い込むようになり、ここに完全な精神錯乱を起こし、ついに幻覚が現われるようになる。この強迫観念によって起こされた幻覚は―第二のエゴ、つまり第二のゴリャートキン氏という形をとる。

この新ゴリャートキン氏は、旧ゴリャートキン氏に欠けているあらゆる才能を身につけていて、つねに彼な愚弄するために姿を現わす。

岩波書店出版 小沼文彦訳『二重人格』P323-324

この物語は劣等コンプレックスの権化とも言うべきゴリャートキン氏が主人公です。

彼は世の中をうまく渡るのがとにかく苦手な不器用な人間です。軽妙にトークをすることなどもってのほかでどうしてもうまく人と話せない。卑屈になってしまったり、不自然な言動をしてしまう。

こう言って正しいのかわかりませんが、彼はいわゆるイケてない人間なのです。

何か突出した才能や仕事の能力、家柄があればそれでも社会でなんとかやっていけたかもしれませんがそれもありません。

ロシア独特の官僚社会では小役人など単なる社会の歯車。自分の仕事を評価してくれる人もいません。上司に取り入ろうにも人付き合いが苦手な彼にはそれも裏目に出てしまいます。

そんなどうにもならない状況を尻目に、周りの軽薄な人間たちは上司にうまく取り入ったり、グループでわいわいがやがやと軽妙洒脱なトークに花を咲かせます。

そういう人達がいとも簡単に出世し、自分はそんな人たちから馬鹿にされ笑いものにされる。

ゴリャートキンは耐えに耐えます。しかしついに我慢の限界に・・・

精神は錯乱し、もう一人の自分が現実の世界に現れだすのです。しかも、最も忌まわしい存在として。

解説によればこの新ゴリャートキン氏は、「旧ゴリャートキン氏に欠けているあらゆる才能を身につけていて、つねに彼を愚弄するため」に姿を現わします。

旧ゴリャートキン氏に欠けているのは、世の中を上手く渡る能力です。

軽妙洒脱な冗談を飛ばす、人たらし的な能力。

旧ゴリャートキン氏の前に現れた新ゴリャートキンは抜け目なく仕事の手柄を奪い、上司に取り入り、同僚たちと徒党を組みわいわいがやがやし、旧ゴリャートキンを寄ってたかって愚弄し笑いものにします。

旧ゴリャートキン氏は自分と全く同じ見た目の同姓同名のこの男を心の底から憎みます。

しかし、ここが面白いところなのですが、やはりどこかで憎みきれないものが彼自身の中にあるのです。

彼は自分に欠けている能力を持つ新ゴリャートキンを、憎みながらもどこかで羨んでもいるのです。

この心の葛藤が分身である新ゴリャートキンの存在を生み出し、物語の最後では完全なる発狂となっていくのです。

感想

この小説はドストエフスキーのデビュー作『貧しき人びと』が発表された翌月の作品です。

前年、デビュー作が完成した直後、大物批評家ベリンスキーに称賛されたことで彼はいきなり文壇に華々しく参入し彼は天にも昇るような感覚を味わいます。

そんなドストエフスキーが自信満々で送り出した作品がこの『二重人格』だったのですが、なんと、この作品は多方面から「いたずらに冗長で、とても最後まで読み通せるものではない」と酷評されてしまったのです。

『貧しき人びと』の大成功から急転直下の酷評の嵐。

そんなにこの作品は出来が悪かったのでしょうか。

たしかに冗長な表現やくどいまでの反復表現が読みにくいという批判は的を得ているとは思いますが、小説の内容や書こうとしているテーマは面白いものがあると思います。

ではなぜこの作品はこんなにも批判されてしまったのでしょうか。

それは、この作品が持つ意味を当時の人々が理解できなかったからではないかと私は思っています。

発表当時はこの作品があの『貧しき人びと』のドストエフスキーによる作品であると人々は見ます。

ですが現代を生きる私たちは『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』のドストエフスキーの第2作目としてこの作品を見ます。

この違いは大きいです。

私たちはドストエフスキーが生涯にわたって内面の葛藤や苦悩を描いたことを知っています。

しかし『二重人格』発表当時は『貧しき人びと』のような、貧しく虐げられた人への理想主義的な人間愛を描いていた作家として彼は見られていました。

そんな彼がいきなり人間の内面の葛藤や暗く苦い部分をえぐり出したのですから、当時の人はその革新的な部分を理解できず、言葉の使い方の問題などの表面的なものを取り上げて批判したのです。

たしかに急に自分とそっくりの新ゴリャートキンという分身が現れて、現実世界に割り込んでくるという設定は読んでいてわけがわからなくなってきます。

どこまでが現実で、どこまでが旧ゴリャートキンの妄想なのかわからなくなってきます。そもそも新ゴリャートキンとは何なのか、実在しているのかなど、読者を混乱させます。

実はこれは『貧しき人びと』と同じようにゴーゴリの作品を下敷きにし、そこからドストエフスキーが彼独自の思想を盛り込んだからでした。『二重人格』はゴーゴリの『鼻』と『狂人日記』の影響を強く受けています。これらの作品を読んでから『二重人格』を読むとかなり印象は変わってくると思います。

しかし当時の文壇はドストエフスキーの革新的なゴーゴリ理解をまったく受け入れることができませんでした。

その辺をうまく書けていればここまで酷評されなかったのかもしれませんが、自分とは真逆のもう一人の自分が分身となって現実に現れるというアイディアはその後のドストエフスキー作品でも度々出てきます。

『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』はその典型です。

解説によると、

「評判が悪かったにもかかわらず、ドストエフスキーはこの作品に異様な執着を示し、最後まで改作の意志を棄てなかったのは、やはりこの作品には、ドストエフスキーの永遠の問題が含まれていたからにほかなるまい。」

岩波書店出版 小沼文彦訳『二重人格』P324

と述べられているように、この作品はドストエフスキーの作家人生において非常に重要なテーマを扱った作品であると言えるでしょう。

個人的には私はこの作品が大好きです。

初めて読んだ時は新ゴリャートキンの存在に混乱してしまいましたが、もう一度じっくり読んでいくと旧ゴリャートキンにとても感情移入してしまいました。

彼はたしかに不器用で世渡り下手で卑屈な言動を繰り返すのですが、世渡り上手なイケてる人間にはない魅力が彼にはあるのです。

私はそうした旧ゴリャートキンに共感を覚えます。

『二重人格』は『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』といった長編作品とはまた違った魅力がいっぱいの作品です。

ちょっと読みにくいですが慣れればすいすいいけます。

とてもおすすめの作品です。

※2022年4月27日追記 ドストエフスキー『二重人格』とゴーゴリとのつながり

『二重人格』をより楽しむために、この記事で紹介した内容を以下に紹介します。

ドストエフスキーの『二重人格』は1846年に発表された作品で、デビュー作『貧しき人びと』の華々しい成功で一躍文壇の寵児になった彼の第二作目にあたる作品です。

他の版では『分身』というタイトルで翻訳されているように、この作品では下級官吏ゴリャートキンが精神に異常をきたし、目の前に自分の分身が現れるという筋書きとなっています。

これは明らかにゴーゴリの影響が見て取れます。精神異常をきたしていく下級官吏ポプリーシキンの『狂人日記』、自らの鼻が目の前に自分の分身のごとく現れたコワリョーフの『鼻』がこの作品のベースになっています。

モチューリスキーの『評伝ドストエフスキー』ではこのことについて次のように述べています。

ドストエフスキーはゴーゴリの人物像と言葉との魔法の埒外には出ていない。青年作家の『狂人日記』の作者とのたたかいはつづいている。ふたたびゴーゴリを模倣しながら、彼はこの幻影を乗りこえようとしている。同時代人たちはこの模倣は見てとったが、「反逆」には気づかなかった。(中略)

ドストエフスキーは狂気を基本のテーマとして、第一章から発狂のきざしの見える主人公を描いている。ゴーゴリの場合は、狂気のモチーフは単に凝った文体上のゲーム(日記や犬の往復書簡)だった。

ドストエフスキーは、狂人の心理、発病とその進行の過程を深く掘りさげている。師ゴーゴリの幻想的グロテスクふうから、彼は心理小説を作りあげている。

精神分裂症のモチーフは、ゴーゴリのもうひとつの小説『鼻』から暗示されている。六等官コワリョフもやはり「二つに分裂している」。彼の体の一部は独立した存在となって、制服を着て馬車を乗りまわす。自分の持ち主から離れた鼻は、彼の分身のごときものになる。

コワリョフは新聞社の広告係にいろいろ説明する。「わたしが広告しようとしているのはプードル犬のことではありません。わたし自身の鼻のことなんです。ですから、それはほとんどわたし自身のことじゃありませんか」(中略)

ドストエフスキーは、ポプリシチンの発狂とコワリョフの分裂というゴーゴリの二つのテーマを結合させながら自身の「分身」を創りあげた。たぶん、『死せる魂』の作者の幻想的な中篇小説を熟読しながら、そのイデーを彼なりに把握しようとしたのである。

ポプリシチンはどうして発狂したのか。コワリョフはどうして分裂症になったのか。どうしてこんなことが起こりえたのか。ドストエフスキーは、ゴーゴリを「もう一度とらえなおす」課題をみずからに課したのである。

モチューリスキー『評伝ドストエフスキー』松下裕・松下恭子訳P51-52

※一部改行しました

ドストエフスキーの同時代人たちはこうしたドストエフスキーの意図を理解することができず、この作品を単なるゴーゴリの模倣だと非難しました。

しかしドストエフスキーの中ではまったく違うことを意図してこの作品を書いていたのです。

もうひとつ解説を見てみましょう。

九等官ヤーコフ・ペトローヴィチ・ゴリャートキンは、ぺテルブルグのじめじめした霧の産物であり、幻想的な都市に住んでいる幻影である。

彼は役所、官房、往復文書、発信書類、行政上の「譴責」、権謀術数、官等、上申書といった奇怪な世界に出没する。国家という機械の小さな「歯車」であり、役人の大群のなかに埋もれてしまう砂つぶのような存在である。

ニコライ一世の官僚体制は、その巌のような重量で人間の個性を押しつぶしている。国家はその人間の番号と官等は知っているが、人物そのものは知らない。

おしなべて人間の価値は等級表に取ってかわられている。どの役人も互いに見わけがつかず、彼らの重要度は、内的なもの、徳性によってではなく、外的なもの、地位とか役職によって決まってくる。

人びとの関係は機械化され、人そのものは物と化している。役所にゴリャートキンの分身が現われても、役人のうち誰ひとりとしてこの「自然の奇蹟」に気づく者はいない。誰ひとりとしてその人間の顔を見ないが、物に顔などあるものか、というわけだ。物は互いに置きかえられるから、ゴリャートキンが分身に取ってかわられようと驚く者などいないのだ。

モチューリスキー『評伝ドストエフスキー』松下裕・松下恭子訳P52-53

※一部改行しました

まさしくドストエフスキーはゴーゴリの「ペテルブルクもの」で描かれた問題を先に進めました。ドストエフスキーもゴーゴリと同じように華の首都ペテルブルクの現実を見、幻滅を味わったのです。

ゴーゴリはそれをユーモアあふれる風刺作品としてこの世に送り出しましたがドストエフスキーはそれを深刻なほど掘り下げて自らの作品を作り上げたのです。

この作品は単なるゴーゴリの模倣とは到底言えないほどの深みを持った作品として私たちの前に現れます。

『評伝ドストエフスキー』では『二重人格』という作品がもつ意味を次のように述べています。これは現代を生きる私たちにも非常に重要な指摘ですので少し長くなりますが引用します。

官僚機構に押しつぶされ荒廃させられた人間は、いったいどんな人間でありえるか。自分の人格が次第に失われて行くのを感じている人間はどんな目にあわねばならないか。

彼は、この「書類」の王国の外では自分には人びととの真の結びつきがない、自分は空虚と無限の孤独とのなかに置かれていると自覚しないわけにはいかない。

こういう人間は恐怖と全面的な脅威とにさらされて生きて行かなければならない。

どういうふうにして彼は自分を守り、自分は自分なのだ、自分は唯一のもの、二人といない自分なのだ、自分を取りかえることもすりかえることもできないのだと証明できるだろうか。

どういうふうにして彼は自分が本人であると証拠だてることができるのか。

ゴリャートキンは、自分のまわりに柵をめぐらし、没個性的な集団から離れ、孤独にすごすことによって自分の人格を救おうとしている。追いつめられた鼠のように、自分の穴に身をひそめている。彼はドストエフスキーの最初の「地下生活者」である。

彼は、だれからも手を触れられないように「離れて」立っていることを望み、だれの注意もひかないように「みんなと同じであること」な願っている。

「おれはこう言いたいんだ」と彼は途方にくれてつぶやく。「おれは自分の道を、人とは別の道を歩いている。おれは別だ。自分の知っているかぎり、おれは誰の世話にもなっていない……。おれはおとなしい人間だが、おれの道はほかのやつらとは別なのだ」(第二章)。

個性を奪われた人間の卑屈さ、臆病さは、躁鬱病的な語調で描写されている。「おれは平気の平左だ。おれはみんなと同じように独立した人間なんだ。いずれにしても、おれの小屋は離れて立ってるんだ……。おれは誰とも知りあいたくはない。誰もおれにさわってくれるな。おれのほうもさわらないから。おれは『離れて立ってる』んだ……」

この「離れて立っている」には、臆病な無力さがひびいている。ゴリャートキンは知っている―自分にはわが身を守る力がない、自分の穴にすばやくかくれることもままならない、自分には「確固たる性格」がない、自分の人格はとうに木端微塵になっている、と。生きることと生きることの責任とにたいする怖れが「そっと立ち去りたい」、「消えてしまいたい」という弱気な願望を生んでいる。

モチューリスキー『評伝ドストエフスキー』松下裕・松下恭子訳P53-54

※一部改行しました

この作品は19世紀ロシアで書かれた作品です。しかしここで述べられていることは現代日本を生きる私たちと何ら変わらないことです。私達とドストエフスキーは同じことに苦しみ、生きづらさを感じていたのです。

ドストエフスキーはそれをゴリャートキンを通して私たちに投げかけてくるのです。

私自身この作品を読んでとても心打たれるものがありました。個人的にも『二重人格』はドストエフスキー作品の中でも上位にくるくらい大好きな作品です。

周りとうまくなじめない。なじみたいとは思うのだけれどもやはりなじみたくもない。自分って何なんだ。何でこんな自分になってしまったんだ。どうしたらいい。なんで自分はこんな卑屈なんだ。自分がおかしいのか?どうしたら私は生きていけるのか。なんでこんなに苦しまなければならないのだろう。

そんな悩みを抱えている人にはぜひ読んでほしい作品です。ここに同じ悩みを抱えた人間のドラマがあるのです。ドストエフスキーはそうした人間の味方です。

私はこの作品を読んで、そうした人間の苦しむ姿に共感し共に苦しみながらも、同じ苦しみを耐えている人が他にもいるのだという不思議な安心感を感じたのを覚えています。

もちろん、この作品はハッピーエンドではありません。

ですが何か心にずっしり来るものを私達に残してくれる作品です。

ドストエフスキーはゴーゴリの『狂人日記』、『鼻』の影響を強く受けて『二重人格』を作り上げました。

ゴーゴリの作品を読むことでドストエフスキーが何を言いたかったのかがより明らかになってくるように思えます。

以上、「ドストエフスキー『二重人格』あらすじと解説―自意識過剰男が狂気にまっしぐら」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事