目次

『カラマーゾフの兄弟』大審問官の衝撃!宗教とは一体何なのか!私とドストエフスキーの出会い⑵

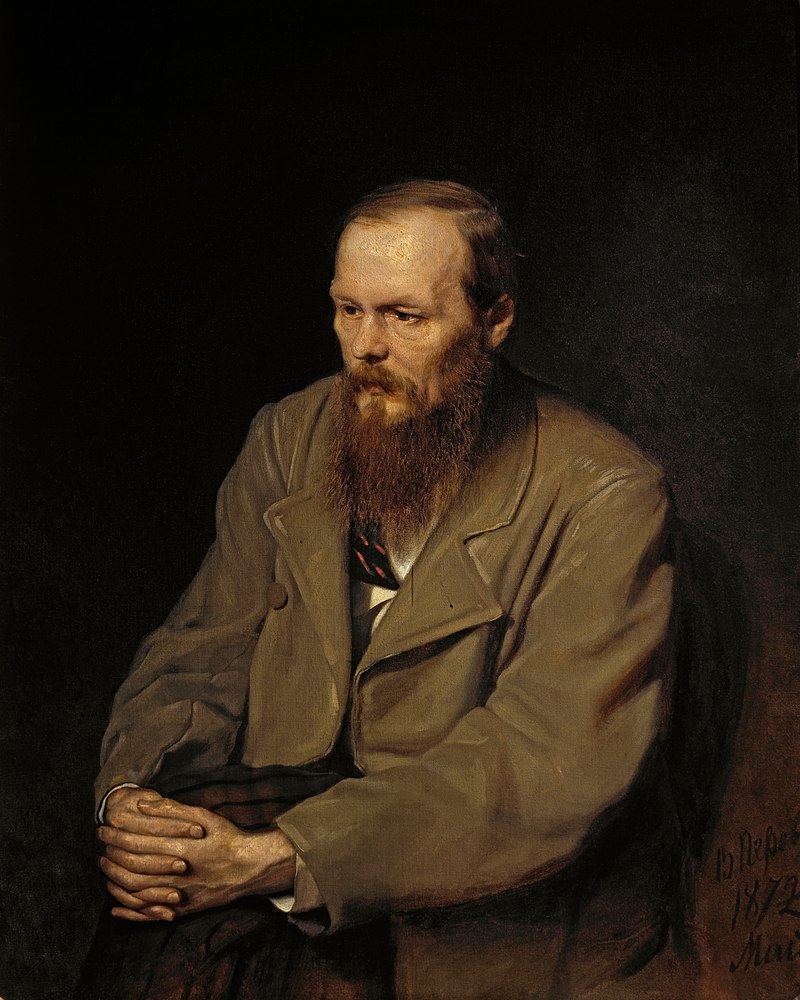

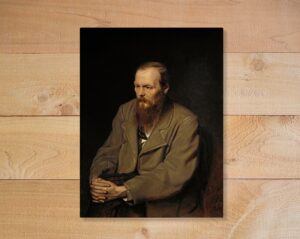

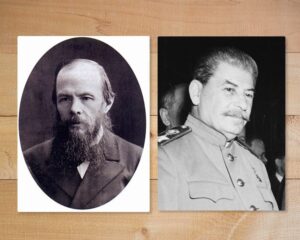

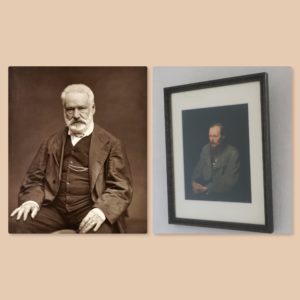

フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

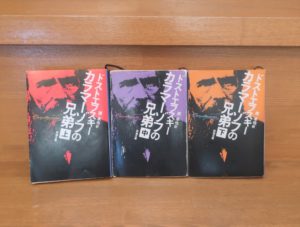

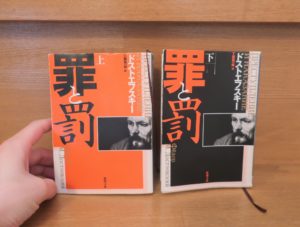

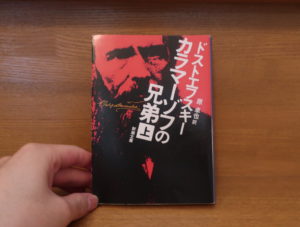

さて、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』といえば、世界史上最高峰の文学作品と言われる傑作であります。

「大審問官の章」のお話に入る前に、新潮文庫、原卓也訳の小説のあらすじを見ていきましょう。

物欲の権化のような父親フョードル・カラマーゾフの血を、それぞれ相異なりながらも色濃く引いた三人の兄弟。放蕩無頼な情熱漢ドミートリイ、冷徹な知性人イワン、敬虔な修道者で物語の主人公であるアリョーシャ。そしてフョードルの私生児と噂されるスメルジャコフ―これらの人物たちが交錯して描き出される愛憎の地獄絵図の中に、神と人間という根本問題を据え置いた世界文学屈指の名作

Amazon商品紹介ページより

『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキーの晩年に書かれた生涯最後の作品です。

上のあらすじにもありますように、ドストエフスキーは生涯変わらず抱き続けてきた「神と人間」という根本問題をこの最後の作品で描いています。

さて、この小説における重大な山場が何度も申し上げている「大審問官の章」であります。

「大審問官の章」は冷徹な知性人である次男のイワンが見習い修道僧である心優しき主人公アリョーシャに語り聞かせたある叙事詩が中心となっています。

その叙事詩の表題こそ、『大審問官』なのであります。

舞台は16世紀のセビリア。異端審問により多くの人が火あぶりにされていた時代です。

セビリア大聖堂 上田隆弘撮影

セビリア大聖堂 上田隆弘撮影

セビリアといえば私も去年の世界一周の旅で訪れた街です。

セビリアはスペインでも随一の勢力を誇った街であり、カトリック信仰の一大中心地でありました。

この大審問官の叙事詩もまさにこの巨大な大聖堂から始まるのです。

異端審問全盛の16世紀のセビリアに突如現れたイエス・キリスト。人々に気付かれぬようにそっと姿を現したのですが、不思議なことに誰もがその正体を見破ってしまいます。

人々はキリストに殺到し、祝福を求め、彼の後についていきます。

そしてキリストは人々に懇願されるままに盲人の視力を回復したり、死んだ少女を生き返らせたりという奇跡を授けます。

群衆はいよいよ歓喜にむせび、キリストを讃嘆します。

しかしまさにその時、カトリックの異端審問を司る高位聖職者、大審問官がその現場を通りかかったのです。

大審問官は少女が生き返る奇跡を目にしました。

大審問官の顔は暗くなります。その男がキリストであることに彼も気付いたのです。

そして大審問官は護衛にキリストを引っ捕らえるよう命じました。民衆は彼の絶大な権力に恐れおののいていたため、キリストを守ることなくおずおずと護衛たちの前に道を開けていきます。

キリストは抵抗することなく捕えられ牢屋に引き立てられていきます。その様子を眺めながら、民衆は引き立てられていくキリストではなく大審問官にひざまずくのでありました。

こうしてセビリアに突如現れたキリストは牢屋に監禁されることになったのです・・・

そして舞台は牢屋と変わり、ここから大審問官とキリストの一騎打ちが始まります。この一騎打ちこそ「神と人間」「信仰と自由」という問題を極限まで突き詰めた文学史上最高峰のドラマであります。

大審問官はキリストに対し、「お前は今さら何をしに来た。我々の邪魔をしないでくれ。お前の役目は終わったのだ。お前に今さらカトリックを修正する権利はないはずだ」と切り出します。

キリストは答えません。

実はこの叙事詩ではキリストは終始一言も発しません。この一騎打ちは大審問官の独白であることに大きな意義があります。

さて、大審問官は聖書に書かれている悪魔の誘惑を持ち出します。

キリストが断食修行をし、悪魔と対決した山上の洞窟。イスラエル、エリコ。上田隆弘撮影

キリストが断食修行をし、悪魔と対決した山上の洞窟。イスラエル、エリコ。上田隆弘撮影

悪魔はキリストにこう問いかけました。

「神の子なら、そこらにある石がパンになるように命じたらどうだ」

「神の子ならここから飛び降りたらどうだ。神の子なら天使がお前を支えるから死ぬことはないだろう」

「もしひれ伏して私を拝むなら、全ての国々をお前に与えよう」

しかしキリストはこの3つの誘惑を全て退けます。 「人はパンだけで生きるものではない。」という有名な言葉はここでキリストが語ったものです。

大審問官はこの3つの問いこそ人間の本性を言い当てる最も叡智に満ちたものであると言います。

ここから先、大審問官はこの3つの問いを基にしてキリスト亡き後ローマカトリック教会がいかに発展していったのか、そして自分たちがどのようにして人々を導いているかを語ります。

彼らの秘密とは悪魔の誘惑を退けたキリストの教えをあえて修正し、悪魔に従うことで民衆を支配しているというものでした。

大審問官は言います。「われわれはお前の偉業を修正し、奇跡と神秘と権力の上にそれを築き直した。人々もまた、ふたたび自分たちが羊の群れのように導かれたことになり、あれほどの苦しみをもたらした恐ろしい贈り物がやっと心から取り除かれたのを喜んだのだ」と。

あの3つの問いは奇跡と神秘と権力を表していたのです。人々はそれに隷属することを望みます。しかしキリストはそれを否定し、「自由」を人々に課してしまったのです。

人々にとって「自由であること」は何よりも恐ろしいものであり、一刻も早く手放したいものだと大審問官は断定します。そしてキリストこそ、人々に自由な信仰を与えた張本人であり、結局のところ人を途方に暮れさせてしまったのだとキリストを責めるのです。人々にとって自分で善悪を決めることは重荷であり、圧倒的な神秘と権威にひれ伏すことこそ人間の願望なのだと言うのです。

ここのところはキリスト教の知識や宗教的な背景がわからないとかなり難しい部分です。予備知識がない人が『カラマーゾフの兄弟』に挫折したりつまらないと感じる理由はこの辺にあると思われます。

私自身、これを初めて読んだのは20歳の冬です。宗教の知識も浅い未熟者だった私がその時どこまで読み込めていたのかはわかりません。

しかしこの大審問官の独白は私にとてつもない衝撃を与えることになりました。

ここまで痛烈に宗教を攻撃する言葉を私は初めて目にしたのでした。しかもその言葉を吐いているのがカトリックの高位聖職者たる大審問官であり、こともあろうにその相手はあのイエス・キリストであります。

大審問官は異端者を火あぶりにする責任者です。その彼がキリストを攻撃するのです。なんという逆説でありましょう!

しかしその大審問官も根っからのキリスト批判者ではありませんでした。いや、むしろかつては熱烈なキリスト讃美者でした。キリストのために生き、キリストの説く自由な信仰を熱烈に求め修行していたのです。

ですが最後にはカトリック側についてしまったのです。彼にも抗いようのない苦しみや葛藤があったのです。

この辺の描写にも私は唸らされるわけであります。

当時の私は知ってはいませんでしたが、ドストエフスキー自身はロシア正教を熱心に信仰していました。ドストエフスキーは熱烈に信仰を求めたからこそ、信仰上の問題を極限まで突き詰めて論じていったのです。表面上は激烈なまでに無神論的なこの「大審問官の章」ですが、実はこの章があるからこそ、後の展開が開けてくるのです。

さて、「大審問官の章」についてここまで述べてきましたが、「宗教とは何か」「オウムと私は何が違うのか」と悩んでいた私の上にドストエフスキーの稲妻が落ちたのです。

私は知ってしまいました。もう後戻りすることはできません。

私はこれからこの「大審問官の章」で語られた問題を無視して生きていくことは出来なくなってしまったのです。

これまで漠然と「宗教とは何か」「オウムと私は何が違うのか」と悩んでいた私に明確に道が作られた瞬間だったのです。

私はこの問題を乗り越えていけるのだろうか。

宗教は本当に大審問官が言うようなものなのだろうか。

これが私の宗教に対する学びの第二の原点となったのでした。

これが私とドストエフスキーの出会いです。

そしてこの出会いから9年後、世界一周を終えた私はドストエフスキーと第二の出会いをすることになるのです。

続く

Amazon商品ページはこちら↓

カラマーゾフの兄弟(上)(新潮文庫)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

世界一周の旅とドン・キホーテの理想、そしてドストエフスキーへ―私とドストエフスキーの出会い⑶

2019年の世界一周の旅から帰国後、私はお寺の行事を通して多くの子供たちと出会いました。

そして彼らがきっかけとなり私はドストエフスキーと再会することになります。これが私とドストエフスキーの第二の出会いでした。

この時から今現在に至るまでドストエフスキーの研究を継続して行っています。

彼を学ぶうちにドストエフスキーと浄土真宗の開祖親鸞聖人との驚くべき共通点が明らかになってきました。ますますドストエフスキーを学ぶ意味が大きくなってきています。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

僧侶の私がなぜドストエフスキーを学ぶのか~私とドストエフスキーの出会い⑴

地元を離れた東京での学生時代。

「お坊さんになるなら『カラマーゾフの兄弟』を読んでみてほしい」

偶然出会ったある人の言葉が私にとって一生を変えるほどの衝撃をもたらすことになりました。

私とドストエフスキーの初めての出会いをこの記事ではお話ししています。

補足解説 ドストエフスキーとキリスト教 ※2021.2月追加

「大審問官の章」は一見すると宗教を攻撃する無神論的なものに見えます。

しかし、実はそうではありません。

先にも述べましたがドストエフスキーがここで話しているのはローマ・カトリック教会に対してなのです。

私もドストエフスキーを学ぶまで知らなかったのですがローマカトリックとロシア正教ではその歴史や教えが全く異なるものだったのです。

ドストエフスキーはロシア正教のキリストを信じていました。

そうであるからこそローマカトリックに対してドストエフスキーは批判を加えたのです。

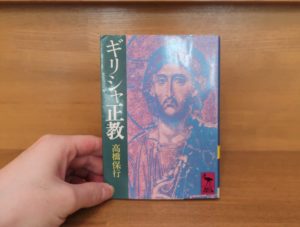

正教会の神父高橋保行氏の『ギリシャ正教』では次のように述べられています。

この場面全体は、『カラマゾフの兄弟』の中心となる箇所といわれ、ドストエフスキイの思想がよくあらわれている。この場面にひきつづいて、アンチ・テーゼの形で「ロシアの修道僧」というサブ・タイトルの下に長老ゾシマの生涯と教えが書かれている。この順序は、西のキリスト教とその産物である西欧の思想に対して抱いた疑問の答えを、東のキリスト教とその産物である伝統的なロシアの文化と思想の中にみいだしたという、ドストエフスキイ自身の体験の縮図であるともいえる。

講談社、高橋保行『ギリシャ正教』P224

「大審問官の章」を経てその後に出てくるゾシマ長老とアリョーシャの物語。

これこそドストエフスキーが考える宗教的救いであると高橋氏は述べます。

その救いのためには「大審問官の章」で語られるようなカトリック、いや宗教そのものに対する厳しい批判や懐疑を通り抜けねばならなかったというのがこの「大審問官の章」の大きな意義なのです。

ではロシア正教とは何なのか、カトリックと何が違うのかということになると長くなってしまうのでここではお話しできません。

以下にリンクがありますので興味のある方はぜひご参照ください。

私自身、キリスト教といえばカトリックやプロテスタントのイメージがありましたが、実際は同じキリスト教といってもそれぞれの地域がらや歴史によって全く異なる宗教のように違いが出てきます。

よくよく考えれば仏教もそうです。タイやミャンマーの仏教と日本の仏教では全然違いますよね。同じ日本の中でも禅宗と浄土真宗ではまったく違ったものです。

しかし私たちとは普段なかなか接点のないキリスト教となるとついそのことを忘れてしまい、キリスト教という大きな枠でくくってしまう。これは非常に気を付けなければならないことだなと『カラマーゾフの兄弟』や多くの参考書を読んで考えさせられました。

あわせて読みたい

ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~小説に込められたドストエフスキーの宗教観とは

ドストエフスキーとキリスト教は切っても切れない関係です。

キリスト教と言えば私たちはカトリックやプロテスタントをイメージしてしまいがちですが、ドストエフスキーが信仰したのはロシア正教というものでした。

そうした背景を知った上でドストエフスキーを読むと、それまで見てきたものとは全く違った小説の世界観が見えてきます。

キリスト教を知ることはドストエフスキーを楽しむ上で非常に役に立ちます。

あわせて読みたい

高橋保行『ギリシャ正教』あらすじと感想~ドストエフスキーとロシア正教を学ぶならこの1冊!おすすめ...

そもそもロシア正教とは何なのか。

カトリックやプロテスタントと何が違うのか。

それらがこの著書に詳しく書かれています。

ドストエフスキーに関してもかなりの分量を割いて解説されています。

あわせて読みたい

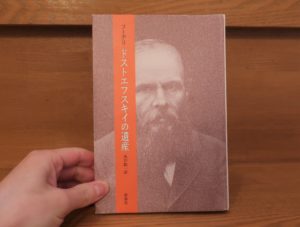

フーデリ『ドストエフスキイの遺産』あらすじと感想~ソ連時代に迫害されたキリスト者による魂のドスト...

本書は内容も読みやすく、伝記のようにドストエフスキーの生涯に沿って作品を論じています。作品理解を深めるという意味でも非常に懇切丁寧でわかりやすいです。

ロシア正教の宗教者としてのドストエフスキー像を知るにはこの上ない一冊です。

あわせて読みたい

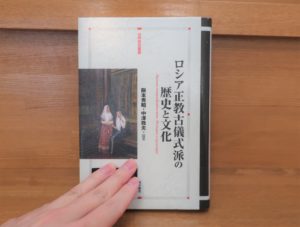

『ロシア正教古儀式派の歴史と文化』~ドストエフスキーは無神論者で革命家?ドストエフスキーへの誤解...

この記事では「ドストエフスキーは無神論者であり、革命思想を持った皇帝暗殺主義者だった」という説について考えていきます。

これは日本でもよく聞かれる話なのですが、これはソ連時代、ソ連のイデオロギー下で発表された論説が基になっていることが多いです。

この記事ではなぜそのようなことになっていったのかもお話ししていきます。

あわせて読みたい

S・チェトヴェーリコフ『オープチナ修道院』あらすじと感想~『カラマーゾフの兄弟』ゾシマ長老はここか...

『オープチナ修道院』ではこの修道院の歴史や高名な長老達の思想や生涯を知ることが出来ます。写真や絵も豊富なので、この修道院がどのような場所なのかをイメージするには非常に便利な本となっています。

『カラマーゾフの兄弟』、特にゾシマ長老と主人公アリョーシャの関係性をより深く知りたいという方にはぜひともお勧めしたい1冊です。

あわせて読みたい

P・フォーキン「ドストエフスキーの「信仰告白」からみた『カラマーゾフの兄弟』」岩波書店『思想』2020...

著者のF・フォーキン氏は1965年、カリーニングラードに生まれ、カリーニングラード大学を卒業し現在はロシア国立文学博物館研究員であると同時にモスクワ・ドストエフスキー博物館の主任を務めています。

この論文の特徴はドストエフスキー最後の作品『カラマーゾフの兄弟』をドストエフスキーの信仰告白であると捉えている点にあります。

補足解説⑵ ロシアはヨーロッパ?アジア?対ヨーロッパにおける日本との共通点 ※2021.2月追加

そして最後にもう1点。

ドストエフスキーはスラブ派の作家の代表とされ、それに対し西欧派の代表としてよく挙げられるのがツルゲーネフになります。

これら二つの派をものすごくざっくり言うならば、スラブ派というのはロシア大好き派、西欧派というのはヨーロッパ大好き派ということになります。

これは日本の幕末から明治維新にかけてもあった議論です。

尊王攘夷派と開国派も似た原理です。

「日本固有のものこそ重要だ。西欧にかぶれてはこの国はだめになる!」

「いやいや、今こそ古い日本を打ち壊して進んだ西欧文明を取り入れて生まれ変わるべきだ!」

云々という議論とそっくりです。

意外かもしれませんがロシアはかつてヨーロッパからすればアジアの辺境の国という扱いだったのです。

1700年代初頭にピョートル大帝によってサンクトペテルブルクが造成され一気に西欧化が図られましたが、それでもなおイギリスやパリ、ドイツなど西欧諸国からすれば遅れた国という扱いだったのです。

このことについても以前記事でまとめましたので興味のある方はこちらもご覧ください。

あわせて読みたい

スラブ派・西欧派とは?ドストエフスキーとツルゲーネフの立場の違い―これがわかればロシア文学もすっき...

ドストエフスキーやツルゲーネフ、トルストイの作品や解説を読んでいてよく出てくるのがタイトルにもあるスラブ派・西欧派という言葉。

当時のロシア文学は純粋な娯楽や芸術としてだけではなく、国や人間のあり方について激論を交わす場として存在していました。

彼らにとっては文学とは自分の生き方、そして世の中のあり方を問う人生を賭けた勝負の場だったのです。

その尋常ではない熱量、覚悟が今なお世界中でロシア文学が愛されている理由の一つなのではないかと私は考えています。

あわせて読みたい

ドストエフスキー『冬に記す夏の印象』あらすじと感想~西欧社会を厳しく批判!異色のヨーロッパ旅行記

この『冬に記す夏の印象』はドストエフスキーのヨーロッパ観を知る上で非常に重要な作品です。

また「奇妙な旅行者」ドストエフスキーの姿を見ることができる点もこの作品のいいところです。小説作品とはまた違ったドストエフスキーを楽しむことができます。

文庫化された作品ではありませんが、『冬に記す夏の印象』はもっと世の中に出てもいい作品なのではないかと強く感じます。

日本人には特に共感できる内容なのではないかと思います。

そういう中でドストエフスキーは西欧的、ローマカトリック的なものを批判し、ロシア正教の精神こそ我々の救いなのだとこの作品で述べているのです。

こう考えてみるとこの作品は単に殺人事件の犯人は誰かという小説だけではなくて、その時の時代背景や歴史、そして宗教や思想の対立など様々な問題が重なり合ったものであると言えるのではないでしょうか。

シンプルに娯楽小説として読むのももちろんありですが、背景を知れば知るほどこの作品に込められたものの巨大さがどんどんわかり、読めば読むほど面白くなっていきます。だからこそ世界最高峰の文学として今なお世界中で愛読され続けているのではないかと私は感じております。

補足解説⑶ 『カラマーゾフの兄弟』はなぜ難しい?何をテーマに書かれ、どのような背景で書かれたのか~ドストエフスキーがこの小説で伝えたかったこととは ※2022年2月追加

以下の記事では『カラマーゾフの兄弟』が実際に何がテーマとして書かれ、どのような背景の下成立していったのか見ていきますので、ぜひご覧ください。きっと『カラマーゾフの兄弟』への見方ががらっと変わると思います。そして何より、『カラマーゾフの兄弟』をもっともっと楽しむことができるでしょう。ぜひおすすめしたい記事です。

あわせて読みたい

『カラマーゾフの兄弟』はなぜ難しい?何をテーマに書かれ、どのような背景で書かれたのか~ドストエフ...

この記事では実際に『カラマーゾフの兄弟』が書かれた背景とはどのようなものだったのかをお話していきます。

「難しい」「読みにくい」と言われることの多いこの作品ですが、なぜそのように感じてしまうのか、その理由にも迫っていきます。

この作品の背景を知ると、『カラマーゾフの兄弟』がまた違って見えてきます。カラマーゾフは面白い!!ぜひおすすめしたい記事です!

※2024年1月19日追記

2022年11月初旬から12月末にかけて、私はヨーロッパを旅しました。

ドイツ、スイス、イタリア、チェコ。

これらの国を私は巡ったのですが、私がこれらの国を訪れたのはロシアの文豪ドストエフスキーゆかりの地であるからです。

この記事で述べてきましたように私は「大審問官」の洗礼を受け、ドストエフスキーとのご縁が始まりました。そして2019年からは「親鸞とドストエフスキー」をテーマに学び続け、その集大成として2022年11月からの旅を計画しました。以下の記事で私の「ドストエフスキーの旅」についてお話ししていますでぜひ読んで頂けましたら幸いです。

あわせて読みたい

『ドストエフスキー、妻と歩んだ運命の旅~狂気と愛の西欧旅行』~文豪の運命を変えた妻との一世一代の...

この旅行記は2022年に私が「親鸞とドストエフスキー」をテーマにヨーロッパを旅した際の記録になります。

ドイツ、スイス、イタリア、チェコとドストエフスキー夫妻は旅をしました。その旅路を私も追体験し、彼の人生を変えることになった運命の旅に思いを馳せることになりました。私の渾身の旅行記です。ぜひご一読ください。

関連記事

あわせて読みたい

「ドストエフスキーの旅」を終えた私の思いと今後のブログ更新について~当ブログを訪れた皆さんへのメ...

私はドストエフスキーが好きです。ですが、何よりも「アンナ夫人といるドストエフスキー」が好きです。 そんな二人の旅路が少しでも多くの人の目に触れるきっかけとなったらこんなに嬉しいことはありません。

あわせて読みたい

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。

あわせて読みたい

(29)最愛の子アリョーシャの急死と『カラマーゾフの兄弟』のつながり~子煩悩の父としてのドストエフ...

前回の記事では愛妻家ドストエフスキーの姿をご紹介しました。

そして今回の記事では父親としてのドストエフスキーを紹介して私の旅行記の締めくくりとしたい。

愛妻家ドストエフスキー、子煩悩の父ドストエフスキー。

妻と歩んだドストエフスキーを知る上で絶対に欠かせないエピソードをこれから皆さんにお話ししていきます。

子を愛したドストエフスキーということを知った上で『カラマーゾフの兄弟』を読めば読者の皆さんの心の中にきっとまた何か違うものが芽生えるのではないかと私は信じています。

あわせて読みたい

(17)共産主義、社会主義革命家を批判したドストエフスキー~ジュネーブでの国際平和会議の実態とは

ドストエフスキーのジュネーブ滞在は共産主義、社会主義に対する彼の反論が生まれる契機となりました。

ここでの体験があったからこそ後の『悪霊』、『カラマーゾフの兄弟』に繋がっていったと考えると、やはりドストエフスキー夫妻の西欧旅行の持つ意味の大きさというのは計り知れないものがあると私は思います。

あわせて読みたい

『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた~フロイト『ドストエフスキ...

フロイトはこの作品でドストエフスキーの生涯や性格をエディプス・コンプレックスの観点から分析し、『カラマーゾフの兄弟』においても父殺しの衝動が彼にそれを書かせたと結論づけます。

ですが、はたして本当にそうだったのでしょうか?

『カラマーゾフ』は本当に父殺しの小説なのかどうかをこの記事では考えていきます。

あわせて読みたい

ドストエフスキーの最高傑作『カラマーゾフの兄弟』あらすじと感想~神とは?人生とは?自由とは?

『カラマーゾフの兄弟』が発表されてから120年。これだけの月日が経っても変わらずに多くの人から愛され続けているのはそれなりの理由があります。

この物語が持つ魅力があるからこそ、読者に訴えかける何かがあるからこそ、こうして読み継がれているのだと思います。

『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキー作品の中でも私が最も好きな、そして思い入れのある作品です。

長編小説ということでなかなか手に取りにくい作品ではありますが、心の底からおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

あわせて読みたい

エリコの誘惑の山~キリストと悪魔の宿命の対決の舞台!『カラマーゾフの兄弟』とも関係 イスラエル編⑦

エリコ観光の大きな目的の一つである城壁跡の散策を終えた私が次に向かうのは誘惑の山と呼ばれる場所。

ここはイエス・キリストが40日間の断食修行をしていた時に悪魔から3つの誘惑を受け、それを見事に跳ね返したという『新約聖書』の記述に基づいた場所です。

そしてこの誘惑の山はドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』とも重大なつながりがある地としても知られています。

あわせて読みたい

ドストエフスキー年表と作品一覧~ドストエフスキーの生涯をざっくりと

この記事ではドストエフスキー作品一覧と彼の生涯を簡潔にまとめた年表を掲載します。

ドストエフスキーの生涯は簡易的な年表では言い尽くせない波乱万丈なものです。特にアンナ夫人とのヨーロッパ外遊の頃は賭博に狂った壮絶な日々を送っています。

ドストエフスキー作品は彼の生涯とも密接な関係を持っています。彼の生涯を知ることは作品を知る上でも非常に大きな助けとなるのではないでしょうか。

あわせて読みたい

ドストエフスキー『白痴』あらすじと感想~あのトルストイも絶賛した名作!ドストエフスキーによるキリ...

「無条件に美しい人間」キリストを描くことを目指したこの作品ですが、キリスト教の知識がなくとも十分すぎるほど楽しむことができます。(もちろん、知っていた方がより深く味わうことができますが)

それほど小説として、芸術として優れた作品となっています。

『罪と罰』の影に隠れてあまり表には出てこない作品ですが、ドストエフスキーの代表作として非常に高い評価を受けている作品です。これは面白いです。私も強くおすすめします。

あわせて読みたい

ドストエフスキーの代表作『罪と罰』あらすじと感想~ドストエフスキーの黒魔術を体感するならこの作品

ドストエフスキーがこの小説を書き上げた時「まるで熱病のようなものに焼かれながら」精神的にも肉体的にも極限状態で朝から晩まで部屋に閉じこもって執筆していたそうです。

もはや狂気の領域。

そんな怪物ドストエフスキーが一気に書き上げたこの作品は黒魔術的な魔力を持っています。

百聞は一見に如かずです。騙されたと思ってまずは読んでみてください。それだけの価値があります。黒魔術の意味もきっとわかると思います。これはなかなかない読書体験になると思います。

あわせて読みたい

『地下室の手記』あらすじと感想~ドストエフスキーらしさ全開の作品~超絶ひねくれ人間の魂の叫び

この作品は「ドストエフスキー全作品を解く鍵」と言われるほどドストエフスキーの根っこに迫る作品です。

ドストエフスキーらしさを実感するにはうってつけの作品です。

有名な大作が多いドストエフスキーではありますが、『地下室の手記』は分量的にも読みやすいのでとてもおすすめです。ぜひ読んで頂きたい作品です。

この作品は時代を経た今でも、現代社会の閉塞感を打ち破る画期的な作品だと私は感じています。

あわせて読みたい

ジョルジュ・サンド『スピリディオン』あらすじと感想~『カラマーゾフの兄弟』に決定的影響!?サンド...

ドストエフスキーに大きな影響を与えたジョルジュ・サンド。そのサンドの作品をもう少し読んでみたいと思い、本を探していると驚くべきフレーズが私の目の前に飛び込んできました。本の帯に大きくこう書かれていたのです。

「ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に決定的に影響を与えた作品」

え!?

私は自分の目を疑いました。これには驚きでした。

というわけで私は早速この本を読んでみることにしたのですが、驚きの内容がどんどん出てきました。この記事ではそれらをまとめています。

あわせて読みたい

シラー『群盗』あらすじと感想~『カラマーゾフの兄弟』に強烈な影響を与えたシラーの代表作!

この作品はなんと、シラーが22歳の年に書かれた作品で、一躍文壇の寵児に躍り出た出世作になります。

そしてこの作品はドストエフスキーが10歳の時、演劇でこの『群盗』を観て生涯忘れえぬ衝撃を受けたとされている作品です。

これは名作です。『カラマーゾフの兄弟』に関心のある人はもちろんですが、そうではない人もシラーのこの作品を読む価値は間違いなくあります。面白い作品です。おすすめです。

あわせて読みたい

おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

この記事ではこれまで紹介してきましたドストエフスキー論を一覧できるようにまとめてみました。

それぞれの著作にはそれぞれの個性があります。

また、読み手の興味関心の方向によってもどの本がおすすめかは変わってくることでしょう。

簡単にですがそれぞれのドストエフスキー論の特徴をまとめましたので、少しでも皆様のお役に立てれば嬉しく思います。

あわせて読みたい

サンクトペテルブルクを作った男ピョートル大帝―ロシア版明治維新を断行した規格外の皇帝に迫る

ロシアの広大な土地を統御するにはそれほどスケールの大きな人物でなければ成り立たない。

並の人物では到底成しえないことを彼らは軽々とやってのけます。

ドストエフスキーやトルストイが活躍するロシアはこうした規格外の皇帝たちが作りあげたものなのです。

ロシアの近代化を成し遂げ、サンクトペテルブルクを作った男ピョートル大帝も非常に興味深い人物でした。

あわせて読みたい

長編小説と読書の3つのメリット~今こそ名作を読もう!『レ・ミゼラブル』を読んで感じたこと

皆さんは長編小説と言えばどのようなイメージが浮かんできますか?

古典。難しい。長い。つまらない。読むのが大変・・・などなど、あまりいいイメージが湧いてこないかもしれません。

特に一昔前の有名な作家の古典となると、それは余計強まるのではないでしょうか。

ですが今回レミゼを読み終わってみて、長編小説ならではのいいところがたくさんあることを改めて感じました。

この記事では普段敬遠されがちな長編小説のメリットと効能を考えていきたいと思います。

あわせて読みたい

ドストエフスキーも愛した『レ・ミゼラブル』 レミゼとドストエフスキーの深い関係

ドストエフスキーは10代の頃からユゴーを愛読していました。

ロシアの上流階級や文化人はフランス語を話すのが当たり前でしたので、ドストエフスキーも原文でユゴーの作品に親しんでいました。

その時に読まれていた日本でもメジャーな作品は『ノートル=ダム・ド・パリ』や『死刑囚最後の日』などの小説です。

そんな大好きな作家ユゴーの話題の新作『レ・ミゼラブル』が1862年にブリュッセルとパリで発売されます。

ちょうどその時にヨーロッパに来ていたドストエフスキーがその作品を見つけた時の喜びはいかほどだったでしょうか!

あわせて読みたい

チャペック『絶対製造工場』あらすじと感想~氾濫する「絶対=神」が世界を崩壊させる?ドストエフスキ...

チャペックはこの作品でドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官の章」を意識しています。「大審問官の章」は神の絶対性や真理と人間の問題をこれ以上ない位に鋭くえぐり出しています。『カラマーゾフの兄弟』を読んだ方ならきっと驚くと思います。前回の記事で紹介した『ロボット』も驚くべき作品でしたがこの作品も衝撃的でした

あわせて読みたい

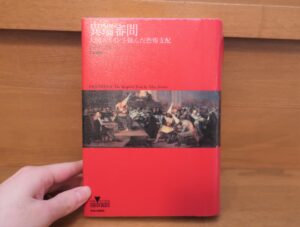

ソ連や全体主義との恐るべき共通点ーカラマーゾフとのつながりも「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖...

中世スペインの異端審問は過去の遺物ではなく、現代につながる人間の本質的な問題であることをこの本で学びました。

これまで学んできたレーニン、スターリンのソ連や独ソ戦と非常に強いつながりを感じました。

そしてこの本の面白い所は所々で著者の思いが吐露されていて、単なるデータの羅列には終わらない点にあります。読み応え抜群です。読んでいて本当に面白い本でした。 この本はとてもおすすめです。ぜひ皆さんも読んでみてはいかがでしょうか。

あわせて読みたい

トルストイおすすめ作品10選と解説書、作品一覧~ロシアの巨人の圧倒的なスケールを体感!

今回の記事ではこれまで当ブログで紹介してきた作品の中から特におすすめの作品を10作まずは紹介し、その後おすすめの解説書とその他作品の一覧を紹介していきたいと思います。

コメント

コメント一覧 (2件)

初めまして。「イワン 大審問官」で検索して記事を読ませてもらいました。めっちゃ面白い!です。

伊坂幸太郎の「ペッパーズ・ゴースト」を読んだのがきっかけです。なんとなく、カラマーゾフを思い出して・・。1日後の未来が見えてしまう男の物語なのですが、このブログのどこかに書かれていた「連想できるものはどこまでも飛躍することができる」という言葉と相まって、物語を深読みし始めている自分がいます。

「宗教とは何か?オウムと自分は何が違うのか」という問いも心に刺さりました。

コロナ 禍が続く中で、次第に、こうなるだろう・・、なるはずだ・・の世界にリアリティを感じて、未来の仮想現実の中から現在を判断する。これが「生きる」ことなのか?

VR,ARからXRになって、あるいはゲームの世界など、人間の身体性、「今ここ」から少しずれたリアリティに現代人が時間を多く使うようになりました。一方、身体性を拡張した機械力は自働化も含め、圧倒的な力を持っている。そんな時代に起きたウクライナ侵略。

宗教、文学など、人文学がもっと活躍すべき時代なのかなと思います。(私は農家なので職業としては農業を一所懸命にやっています)

突然の長文失礼いたしました。ブログを読ませていただいた独り言ですのでご返信には及びません。

今後もブログを折に触れて読ませていただきます。ありがとうございます。

久野裕一さん

「ご返信には及びません」とありましたのでどうしようかしばらく迷っていたのですが、返信させて頂きました!笑

メッセージを頂きとても嬉しかったです!

これからも頑張りますのでよろしくお願いします!