アラン・パジェス『ドレフュス事件 真実と伝説』概要と感想~国家による文書改竄、証拠捏造~ゾラはこの事件にいかに立ち向かったか

今回ご紹介するのは2021年に法政大学出版局より発行されたアラン・パジェス著、吉田典子、高橋愛訳の『ドレフュス事件 真実と伝説』です。

早速この本について見ていきましょう。

Amazon商品紹介ページより

文書改竄、証拠捏造で、国家が真実を隠蔽し、冤罪を作り出す。「世論を真っ向から分断するような論争があるとき、人々が考えるのはドレフュス事件である」。「国家の重大事件とは、ある過ちが犯されて起こるのではない。関係する権力者がその過ちの存在を否定し、あらゆる手段を使って、その存在をもみ消そうとするときに起こる」と著者は言う。ジャーナリズム、知識人、作家、軍人、政治家が果たした役割から、人種差別の問題、文学や映画まで多角的に検証し、現在もなお参照すべき先例として時事問題に応じて絶えず立ち現れる《事件》の全貌を明らかにする。

私がこの作品を手に取ったのは2022年6月より公開されている『オフィサー・アンド・スパイ』という映画がきっかけでした。

私は元々エミール・ゾラが好きで、そのゾラが関わることになったドレフュス事件を描いたこの映画に興味を持ち、映画館へと向かったのでした。

そして映画を観た私はこの事件についてもっと知りたいという思いに駆られ、居ても立っても居られなくなってしまいました。

そこで出会ったのが本書『ドレフュス事件 真実と伝説』になります。

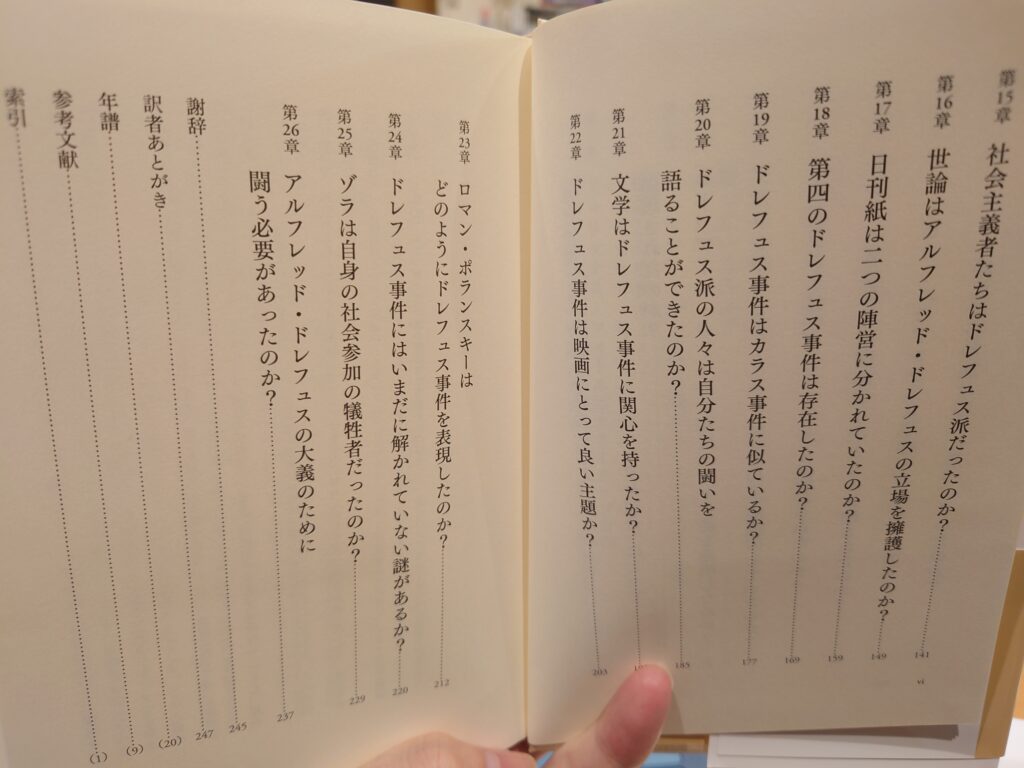

この目次にありますように、この作品では多種多様な観点からドレフュス事件を見ていきます。

エミール・ゾラとドレフュス事件についてのつながりもこの本では知ることができます。

そして嬉しいのは映画『オフィサー・アンド・スパイ』についても言及がある点です。この映画はフランスで2019年に公開されたものなので、その映画の内容も踏まえて加筆されたのが今回邦訳出版された『ドレフュス事件 真実と伝説』になります。

上の目次ですと第23章の「ロマン・ポランスキーはどのようにドレフュス事件を表現したのか」という章ですね。映画を観た時の記憶と重ね合わせながらこの章を読むのは非常に興味深いものがありました。これは必見です。

この本は様々な観点からドレフュス事件を見ていきます。この記事で紹介したい箇所がいくつもあるのですが、その中でも特に印象に残った箇所をひとつだけここで紹介したいと思います。

第19章 ドレフュス事件はカラス事件に似ているか?

ドレフュス派の人々はヴォルテールの子孫である。彼らの人権擁護は啓蒙主義思想からきている。それは、一七六三年にヴォルテールによって出版された『寛容論』から直接想を得ており、すべての人々に宗教的な争いをやめるよう呼びかけている。

「すべての人々が、自分たちは兄弟なのだということを思い出さんことを!魂の上にふるわれる圧政を恐れんことを!」と、ヴォルテールは『寛容論』の末尾で叫ぶ。それは「神への祈り」においてのことである。カトリック教徒の神でもなく、プロテスタント教徒の神でもない。ユダヤ教徒の神でもイスラム教徒の神でもない。「すべての人間の神、すべての世界の神、すべての時代の神」に向かってである。ドレフュス派の陣営によって獲得された政治的勝利の結果である一九〇五年の法律は、教会と国家の分離を命じるものであり、ヴォルテールによって擁護された宗教的寛容の原則に基づいている。

しかし、ヴォルテールの思想とドレフュス派の闘いとの関係は、単にイデオロギー上の問題にはとどまらない。それはまた、ドレフュス大尉の擁護者たちが、犯された不正をどのように感じたかに関して、カラス事件という先例が果たした役割にも基づいている。カラス事件とは、ルイ一五世の治世下に移されたドレフュス事件である。一八世紀後半におけるその展開は、一世紀後に起こることになる事件と多くの類似性を持っている。

法政大学出版局、アラン・パジェス、吉田典子、高橋愛訳『ドレフュス事件 真実と伝説』P177-178

※一部改行しました

ここで語られるヴォルテールと「カラス事件」は以前、私も『寛容論』を通して知ることになりました。

まさかヴォルテールの『寛容論』とゾラの「私は弾劾する!」がつながってくるとは思ってもいませんでした。これにはハッとさせられました。

ではそのカラス事件とはどのようなものだったのでしょうか、ゾラのドレフュス事件との関わりとも絡めて著者は次のようにまとめています。少し長くなりますが非常に重要な箇所ですのでじっくり読んでいきます。

事実をかいつまんで思い起こそう。一七六一年一〇月の夜、トゥールーズでのことである。ジャン・カラスはフィラティエ通りの自宅で家族と夕食をとっていた。彼はプロテスタント教徒の正直者の商人だった。しかし、その夕べは悲劇的な結末を迎える。

カラスの息子の一人、マルク=アントワーヌが、一階の店で死んでいるのが発見された。息子がカトリックに改宗しようとしていたために息子を殺害したとして告発され、投獄されたジャン・カラスは、無実を主張した。しかし一七六二年三月九日、トゥールーズ高等法院の判決は、彼に死刑を宣告した。三月一〇日、町の広場のひとつで、その不幸な男は車刑〔四肢と胸を鉄棒で折られ、宙づりの車に縛られて、息絶えるまで放置される刑罰〕に処せられた後、彼の身体はその後、火刑台で焼かれ、その灰は風に吹き飛ばされた。

これが、三月の終わりにヴォルテールの知るところとなった出来事である。ヴォルテールは刑を執行された人の名誉回復のために闘うことを直ちに決意した。続く数カ月にわたって、彼は多くのものを書いた。裁判の諸要素を、『カラス父子の死とトゥールーズで出された判決に関する原典書類』と題された小冊子に集め、一七六二年七月に出版した。

次に八月には、『エリザべス・カニングとカラス父子の物語』と題した小論を刊行し、ニつの司法事件の物語を提示して、フランスとイギリスにおける司法制度の機能を比較することを目的とした。さらに他にも小冊子が次々と発行された。企図された行動は効果的であった。

一七六三年三月、国王諮問委員会はトゥールーズ高等法院によって下された判決を上告することができるという許可を出した。同時に『寛容論』のテクストが出版され、擁護された主張に一層の広がりを与えた。そしてさまざまな司法上の紆余曲折の後、ついに、一七六五年三月に国王諮問委員会の決定に続いて、ジャン・カラスの名誉回復がおこなわれた。(中略)

ドレフュス事件とカラス事件を関連づけるのには、いくつかの理由がある。ひとりの知識人に、社会参加すること、すなわち、慣れ親しんだ快適さから外に出て、行動に身を投じることを促すこのきわめて特別な参加の瞬間を分析すれば、ゾラにおいてもヴォルテールにおいても、慎重さを求めるあらゆる忠告にもかかわらず、きわめて大きな危険を冒すよう彼らを促す同じ強い感情、同じ情熱的な反応が見出される。

ゾラはアルフレッド・ドレフュスの物語が途方もない人間劇のように見えたために、社会参加したのである。彼は、自らの思考に提示されるシナリオに魅惑されて、小説家として反応した。同じように不正な状況を提示する他の司法事件があったとしても、ヴォルテールは無関心であったかもしれない。しかし、カラスの殉教の子細を知らされたとき、彼は深い感情を覚えた。彼はフェルネーの自宅で、カラスの息子ドナの訪問を受けた。そして語られる話を聞きながら、ドナの前で涙した。カラス事件は彼の心を捕らえ、もはや離れることはなかった。彼は、その書簡が示すように、何年もの間、その事件と共に生きることになる。彼自身の表現によれば、それは「魂のすべての力を掴んで離さなかった」のだ。(中略)

二つの社会参加のもとにある考え方は、ある明確な目的が達成できるという確信に基づいている。すなわち、カラスの名誉を回復させる、ドレフュスを牢獄から出すという目的である。おこなわれる行動は世論を証人とする。それは、被告の権利を尊重せず、宗教的な偏見にとらわれている司法制度(トゥールーズ高等法院あるいは軍法会議)に対して行使される。(中略)

おこなわれた知性の闘いは宗教の違いを超えて広がる。それは党派の思惑を超える。ヴォルテールはプロテスタント教徒ではないし、ゾラはユダヤ人ではない。既存の宗教を超越し、彼らは人権を擁護し、普遍的な思想のために弁護するのである。

法政大学出版局、アラン・パジェス、吉田典子、高橋愛訳『ドレフュス事件 真実と伝説』P178-183

※一部改行しました

歴史は繰り返す・・・

ヴォルテールはカトリック憎悪の被害者となったカラスを、ゾラはユダヤ人憎悪の犠牲になったドレフュスを救うために自分の生活を犠牲にしてまで行動しました。

「カラス事件」についてはこれ以上はお話しできませんがこの2人の共通点は私にとって大きな衝撃でした。

私はこれまでエミール・ゾラを「ルーゴンマッカール叢書」の作者というイメージで見てきました。

この作品群があまりに強烈だったため、「ゾラ=ルーゴンマッカール」というイメージが定着してしまったのです。

今でもそのイメージは変わらずにあり続けているのですが、今回、映画『オフィサー・アンド・スパイ』を観て、そして本書『ドレフュス事件 真実と伝説』を読んで「ゾラ=ドレフュス事件」のイメージも私の中で大きくなってきたように感じます。

エミール・ゾラに興味のある方にはぜひおすすめしたい作品です。小説家ゾラとは違った面が見えてくる作品だと思います。

ドレフュス事件は単なる過去の出来事ではありません。

これは現代を生きる私たちに直接関わる問題です。

本書の帯では次のように述べられています。

文書改竄、証拠捏造で《事件》が起き、冤罪が作り出され、人種差別が蔓延り、人々は分断される。そのときジャーナリズム、知識人、作家、軍人、政治家は何をしていたのか。「国家の重大事件とは、ある過ちが犯されて起こるのではない。関係する権力者がその過ちの存在を否定し、あらゆる手段を使って、その存在をもみ消そうとするときに起こる」。文学や映画まで多角的に検証し、《事件》の全貌を明らかにして、現在のわれわれ自身の問題として省察する。

法政大学出版局、アラン・パジェス、吉田典子、高橋愛訳『ドレフュス事件 真実と伝説』帯っより

「国家の重大事件とは、ある過ちが犯されて起こるのではない。関係する権力者がその過ちの存在を否定し、あらゆる手段を使って、その存在をもみ消そうとするときに起こる」

この言葉は本書の47ページに書かれているものなのですが、くしくも私にとっても本書の中で最も印象に残った言葉でありました。

この言葉はまさしく現代を生きる私たちが考えなければならない言葉です。

私たちが生きる現代日本はどんな社会でしょうか。この言葉に照らし合わせてじっくり考えてみるとどのようなことが浮かび上がってくるでしょうか。私にとってもこの本は非常に大きな衝撃でした。

ぜひぜひおすすめしたい作品です。

以上、「アラン・パジェス『ドレフュス事件 真実と伝説』国家による文書改竄、証拠捏造~ドレフュス事件をもっと学ぶならこの1冊!」でした。

前の記事はこちら

関連記事