目次

「ルーゴン・マッカール叢書」第19巻『壊滅』の概要とあらすじ

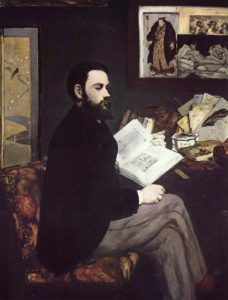

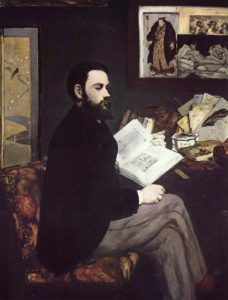

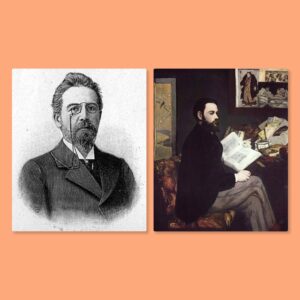

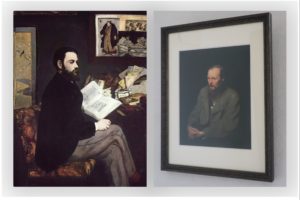

エミール・ゾラ(1840-1902) Wikipediaより

エミール・ゾラ(1840-1902) Wikipediaより

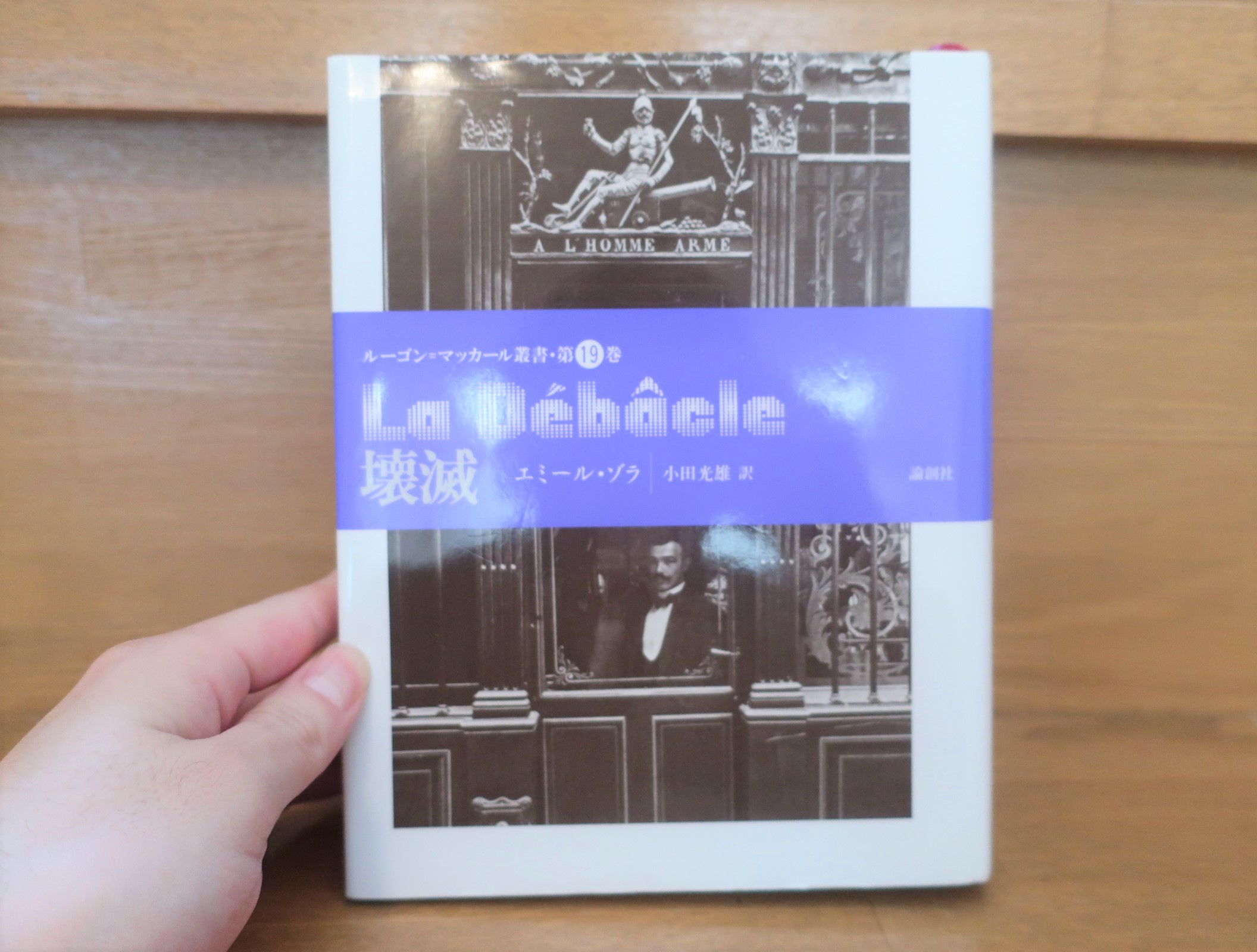

『壊滅』はエミール・ゾラが24年かけて完成させた「ルーゴン・マッカール叢書」の第19巻目にあたり、1892年に出版されました。

私が読んだのは論創社出版の小田光雄訳の『壊滅』です。

今回も帯記載のあらすじを見ていきましょう。

ゾラが見た普仏戦争とパリ・コミューンの惨劇

プロシア軍の捕虜となったナポレオン三世―

戦場を彷徨する労働者・ブルジョワ・農民兵士たちをめぐる愛と別離の物語!

1892年に刊行された『壊滅』は叢書中でも最大の長編で、邦訳換算すると400字詰にして1400枚に及び、叢書のクライマックスの位置を占め、これまでのゾラのイメージを一新させる戦争文学の傑作であると思われます。

普仏戦争とパリ・コミューンの二つの敗北を物語の背景にした「敗北の文学」と称すべき内容であり、そのことによって異彩を放ちながらも現在に至るまで日本ではほとんど読まれていない知られざる19世紀フランス文学の金字塔といっていいでしょう。

特に詳細に描かれた必然的なフランスの敗北は日本の敗戦を彷彿させるようで、戦争の実態があまりにも生々しく露出しています。そして巧みな物語構成、友愛と愛情をべースにする人物造型、圧倒的な臨場感をつ描写力といったゾラの小説手法が最大限に発揮され、物語祖型も含めて、これまでのすべてのファクターが『壊滅』に流れこんでいて、あたかも第1巻から第18巻は『壊滅』に至る伏線であるかのようです。

論創社出版 小田光雄訳『壊滅』

さて、今回の物語はフランスと現在のドイツにあたるプロイセンとの戦争である普仏戦争が主な舞台となります。

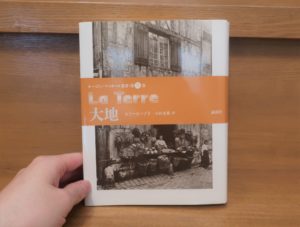

そしてこの物語は第15巻の『大地』と直結していて、ジャンが農民として過ごした日々を捨てて戦場へと赴くところからこの小説は始まります。

あわせて読みたい

ゾラ『大地』あらすじと感想~農村の陰鬱な世界をありのままに書きすぎて物議を呼んだ問題作

『大地』はフランスの地方農民の生活を描いた作品です。そしてこれまで見てきた作品からわかりますように、フランスは急速な経済発展を迎え、『ボヌール・デ・ダム百貨店』で描かれたように人々のライフスタイルが変わっていく時代でした。

ゾラは農村が抱える問題を真摯に、ストレートに表現したかったのでしょう。名作と言われるだけの価値は十分すぎるほどあると思います。

ルーゴン・マッカール家家系図

ジャンは『パリの胃袋』のリザ、『居酒屋』のジェルヴェーズの弟に当たります。 家系図では右側のマッカール家に位置します。

あわせて読みたい

ゾラ『パリの胃袋』あらすじと感想~まるで仏教書!全てを貪り食うパリの飽くなき欲望!食欲は罪か、そ...

私は『ルーゴン・マッカール叢書』でどの作品が1番好きかと言われたらおそらくこの『パリの胃袋』を挙げるでしょう。それほど見事に人間の欲望を描いています。

ゾラ得意の映画的手法や、匂いなどの五感を刺激する描写、欲望をものや動物を描くことで比喩的に表現する手腕など、すばらしい点を列挙していくときりがないほどです。

あわせて読みたい

ゾラの代表作『居酒屋』あらすじと感想~パリの労働者と酒、暴力、貧困、堕落の必然的地獄道。

『居酒屋』は私がゾラにはまるきっかけとなった作品でした。

ゾラの『居酒屋』はフランス文学界にセンセーションを起こし、この作品がきっかけでゾラは作家として確固たる地位を確立するのでありました。

ゾラ入門におすすめの作品です!

帯のあらすじにありますように、今作は日本ではあまり知られてはいませんが戦争文学の金字塔と評価されている作品です。

そして「敗北の文学」と表現されるように、普仏戦争という戦争はナポレオン三世率いるフランスが圧倒的な敗北を喫することになります。

普仏戦争は1870年に勃発した戦争で、この戦争はあの「鉄血宰相」の異名を持つプロイセンのビスマルクの策略によって引き起こされた戦争でした。それについては以下の記事でもお話ししていますのでぜひご覧ください。

あわせて読みたい

神野正史『世界史劇場 天才ビスマルクの策謀』あらすじと感想~普仏戦争とエミール・ゾラ、ドストエフ...

普通に生活していてはなかなか知ることができない戦争の真の姿や、なぜ戦争が起こるのか、なぜ平和は実現しないのかということを神野先生は国際関係の歴史から丁寧に解説してくれます。

この本を読めば世界に対するものの見方が変わってくると思います。

そして同時に、日本人たる私たちが今世界でどのような状況に置かれているのかも考えさせられることになります。

この本では日露戦争のことも言及されていて、遠いヨーロッパの出来事がいかに日本にも強力な影響を与えていたかが一目瞭然でした。

ヨーロッパに激震!鉄血宰相ビスマルクと普仏戦争(1870)―エミール・ゾラとドストエフスキーへの影響

ナポレオン三世自身はまったくこの戦争に乗り気ではなかったと言われています。

しかしビスマルクの策略でフランス国民の世論を巧みに操作し、フランス国民が戦争を望むように仕向けたのでありました。

フランス第二帝政は経済の発展はすさまじかったものの、その引き換えともいうべき腐敗も進んでいました。

ゾラがここまで18巻に及んで書き続けていたのはそうしたフランスの悲惨な現実であり、腐敗そのものでした。

第二帝政はすでに末期症状を示しており、そのとどめとなったのがこの普仏戦争であったのです。

あまりにもずさんな作戦、無能な指揮官、場当たり的な行軍、補給物資すら満足に確保できない有り様。

この物語は崩壊へと突き進んでいくフランス第二帝政を普仏戦争を通して描いています。

感想―ドストエフスキー見地から

先程もお話ししましたように、この作品は「敗北の文学」です。

フランスはとにかく悲惨な敗北を繰り返します。

主人公のジャンのいる部隊においては、直接戦闘することすらなかなか叶わず、ただただ撤退し、行き当たりばったりの行軍を指示され、飢えと疲労に苦しめられます。

戦士にとっては負けるにしても国のため、誰かのために勇敢に戦えたならまだ浮かばれるものがあります。しかしこの戦争ではその戦う機会もなく、ほとんど自滅と言ってもいいようなずさんな作戦ばかりでした。

そしてどうしようもなく弱り切ったところで、高度な秩序と武力を持ったプロイセン軍に徹底的に攻撃されてしまうのです。

物語の後半からこのプロイセン軍との戦い、いや一方的な殲滅戦が描かれるのですが、ゾラの巧みな筆はその情景をまるで映画のように写し取っていきます。

負傷者収容病院のシーンはそれこそ寒気がするほどの迫力でした。

治療不可能な負傷者のため腕を切り落とすシーン、苦しみにうめきながら緩慢な死を迎える負傷者の断末魔・・・

ゾラ得意の五感を刺激する文章はまるで自分が間近でその負傷者たちを見ているかのような感覚にさせます。

腕を切り落としていくシーンでは自分の腕にメスが入れられていくかのような、そして薬剤や死臭がただよう室内に自分が取り残されているような、言葉ではうまく言い尽くせませんが、現実感覚として私たちに訴えかけてくるような、壮絶な何かをゾラはここで描いています。

ゾラはやはり芸術家です。読む者に恐るべきインスピレーション、イメージ、ショックを与えます。彼は単に世の中の相を写し取っただけではなく、それを芸術に昇華させています。この作品がフランス文学の金字塔と言われる所以のひとつはこの辺りにあるのではないでしょうか。

さて、いよいよ「ルーゴン・マッカール叢書」も今作で19巻目です。

次が最終巻の『パスカル博士』でありますが、あらすじにもありましたようにこの『壊滅』が「ルーゴン・マッカール叢書」の物語のクライマックスに当たります。

「ルーゴン・マッカール叢書」はフランス第二帝政期を余すことなく描きつくすことを念頭に書かれた作品群です。

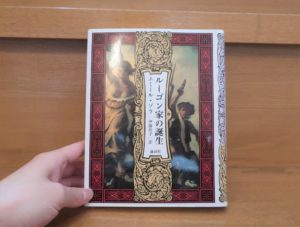

第1巻の『ルーゴン家の誕生』ではナポレオン三世のクーデターとフランス第二帝政のスタートが描かれ、そこからフランスのあらゆる社会をゾラは描いてきたのでありました。

そしてこの『壊滅』によって第二帝政が崩壊し、次なるフランスがこれから始まろうとしているのです。

最終巻の『パスカル博士』はその第二帝政を生きたルーゴン・マッカール一族を今一度見つめ直すというエピローグ的な側面が強い作品となっています。

また、この物語の主題である普仏戦争が勃発した1870年、ドストエフスキーはドイツのドレスデンに滞在していて、ちょうどこの頃『悪霊』の執筆をしていました。

ドストエフスキーは新聞などで普仏戦争について逐一情報を得ていました。

そしてそれは彼のノートにも記録されています。

かつて憧れていた華の都パリが焼け落ちていく様を、ドストエフスキーはどのように感じたのでしょうか。

その影響はその後の長編『未成年』や『カラマーゾフの兄弟』、そして『作家の日記』という雑誌にも見て取ることができます。

次は「ルーゴン・マッカール叢書」のいよいよフィナーレです。

『壊滅』は叢書のクライマックスにふさわしい重厚な作品でした。戦争文学の傑作、金字塔という名声は疑いようもありません。素晴らしい作品でした。

以上、「ゾラ『壊滅』あらすじ感想~フランス第二帝政を崩壊させた1870年普仏戦争を見事に活写!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

壊滅 (ルーゴン・マッカール叢書)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ゾラ『パスカル博士』あらすじと感想~ゾラ思想の総決算!ゾラは宗教や科学、人間に何を思うのか

24年の間、ほぼ1年に1作のペースで長編小説を20巻も書き続けたゾラ。

1冊1冊の重みを考えると、まさしく異常とも言えるエネルギーでゾラは執筆し続けていたのでありました。

その集大成がこの『パスカル博士』であり、「ルーゴン・マッカール叢書」の締めくくりとしてゾラの思想が最もはっきりと見える作品となっています。

この作品は20作ある叢書の中でも私の中でもベスト3に入る作品です。叢書ラストを飾るこの作品も名著中の名著でした!

前の記事はこちら

あわせて読みたい

ゾラ『金』あらすじと感想~19世紀パリで繰り広げられたロスチャイルドVSパリ新興銀行の金融戦争!

『獲物の分け前』で主に土地投機によって巨額の金を稼いだ主人公のサッカールでしたが、今作では巨大銀行を設立することで新たな戦いに身を投じていく様子が描かれています。サッカールのライバルのユダヤ人はあのロスチャイルド家がモデルになっています。フランス第二帝政期では実際に新興銀行とロスチャイルド銀行との金融戦争が勃発していました。ゾラはこうした事実を丹念に取材し、この作品に落とし込んでいます。

関連記事

あわせて読みたい

尾﨑和郎『ゾラ 人と思想73』あらすじと感想~ゾラの生涯や特徴、ドレフュス事件についても知れるおすす...

文学史上、ゾラほど現代社会の仕組みを冷静に描き出した人物はいないのではないかと私は思っています。

この伝記はそんなゾラの生涯と特徴をわかりやすく解説してくれる素晴らしい一冊です。ゾラファンとしてこの本は強く強く推したいです。ゾラファンにとっても大きな意味のある本ですし、ゾラのことを知らない方にもぜひこの本はおすすめしたいです。こんな人がいたんだときっと驚くと思います。そしてゾラの作品を読みたくなることでしょう。

あわせて読みたい

本当にいい本とは何かー時代を経ても生き残る名作が古典になる~愛すべきチェーホフ・ゾラ

チェーホフもゾラも百年以上も前の作家です。現代人からすれば古くさくて小難しい古典の範疇に入ってしまうかもしれません。

ですが私は言いたい!古典と言ってしまうから敷居が高くなってしまうのです!

古典だからすごいのではないのです。名作だから古典になったのです。

チェーホフもゾラも、今も通ずる最高の作家です!

あわせて読みたい

ナポレオン三世のフランス第二帝政とドストエフスキーの意外なつながりとは

ナポレオン三世のフランス第二帝政期はドストエフスキーが初めて自分の目で見たフランスであり、この時代のフランスが後の世界のライフスタイルを決定づけていくという意味でも非常に重要な時代です。

この時代を知ることによって、ドストエフスキーが五大長編で何を言いたかったのかということがより明確になっていくのではないでしょうか。

あわせて読みたい

ナポレオン三世とフランス第二帝政の特徴6つをざっくりと解説!現代社会を形作ったユニークな改革とは

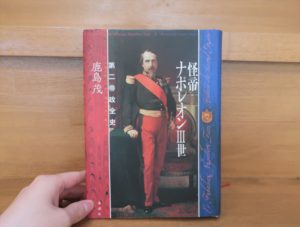

ナポレオン三世はあのナポレオン・ボナパルトの血を引き、フランス二月革命後の政治混乱に乗じて1851年にクーデターを実行、そして1852年からフランス皇帝となった人物です。

この記事では鹿島茂氏の『怪帝ナポレオンⅢ世―第二帝政全史』を参考に、後期ドストエフスキー時代に大きな影響を与えたフランス第二帝政についてざっくりとお話ししていきます。

あわせて読みたい

鹿島茂『絶景、パリ万国博覧会 サン=シモンの鉄の夢』あらすじと感想~渋沢栄一も訪れたパリ万国博覧...

パリ万博はロンドンのようにフランスの工業化を進めるというだけではなく、欲望の追求を国家レベルで推し進めようとした事業でした。

これはフランス第二帝政という時代を考える上で非常に重要な視点であると思います。

ドストエフスキーはこういう時代背景の下、パリへと足を踏み入れたのです。

あわせて読みたい

神野正史『世界史劇場 天才ビスマルクの策謀』あらすじと感想~普仏戦争とエミール・ゾラ、ドストエフ...

普通に生活していてはなかなか知ることができない戦争の真の姿や、なぜ戦争が起こるのか、なぜ平和は実現しないのかということを神野先生は国際関係の歴史から丁寧に解説してくれます。

この本を読めば世界に対するものの見方が変わってくると思います。

そして同時に、日本人たる私たちが今世界でどのような状況に置かれているのかも考えさせられることになります。

この本では日露戦争のことも言及されていて、遠いヨーロッパの出来事がいかに日本にも強力な影響を与えていたかが一目瞭然でした。

あわせて読みたい

フランス人作家エミール・ゾラとドストエフスキー ゾラを知ればドストエフスキーも知れる!

フランス第二帝政期は私たちの生活と直結する非常に重要な時代です。

そしてドストエフスキーはそのようなフランスに対して、色々と物申していたのでありました。

となるとやはりこの時代のフランスの社会情勢、思想、文化を知ることはドストエフスキーのことをより深く知るためにも非常に重要であると思いました。

第二帝政期のフランスをさらに深く知るには何を読めばいいだろうか…

そう考えていた時に私が出会ったのがフランスの偉大なる作家エミール・ゾラだったのです。

あわせて読みたい

『居酒屋』の衝撃!フランス人作家エミール・ゾラが面白すぎた件について

ゾラを知ることはそのままフランス社会を学ぶことになり、結果的にドストエフスキーのヨーロッパ観を知ることになると感じた私は、まずゾラの代表作『居酒屋』を読んでみることにしました。

そしてこの小説を読み始めて私はとてつもない衝撃を受けることになります。

あわせて読みたい

「ルーゴン・マッカール叢書」一覧~代表作『居酒屋』『ナナ』を含むゾラ渾身の作品群

これまで20巻にわたり「ルーゴン・マッカール叢書」をご紹介してきましたが、この記事ではそれらを一覧にし、それぞれの作品がどのような物語かをざっくりとまとめていきます。

あわせて読みたい

僧侶が選ぶ!エミール・ゾラおすすめ作品7選!煩悩満載の刺激的な人間ドラマをあなたに

世の中の仕組みを知るにはゾラの作品は最高の教科書です。

この社会はどうやって成り立っているのか。人間はなぜ争うのか。人間はなぜ欲望に抗えないのか。他人の欲望をうまく利用する人間はどんな手を使うのかなどなど、挙げようと思えばきりがないほど、ゾラはたくさんのことを教えてくれます。

そして何より、とにかく面白い!私はこれまでたくさんの作家の作品を読んできましたが、ゾラはその中でも特におすすめしたい作家です!

あわせて読みたい

19世紀後半のフランス社会と文化を知るならゾラがおすすめ!エミール・ゾラ「ルーゴン・マッカール叢...

前回の記事「エミール・ゾラが想像をはるかに超えて面白かった件について―『居酒屋』の衝撃」ではエミール・ゾラの「ルーゴン・マッカール叢書」なるものがフランス第二帝政のことを学ぶにはもってこいであり、ドストエフスキーを知るためにも大きな意味があるのではないかということをお話ししました。

この記事ではその「ルーゴン・マッカール叢書」とは一体何なのかということをざっくりとお話ししていきます。

あわせて読みたい

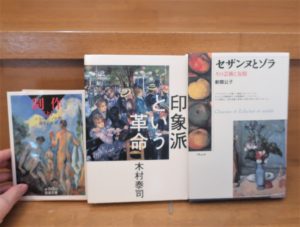

木村泰司『印象派という革命』あらすじと感想~ゾラとフランス印象派―セザンヌ、マネ、モネとの関係

前回までの記事では「日本ではなぜゾラはマイナーで、ドストエフスキーは人気なのか」を様々な面から考えてみましたが、今回はちょっと視点を変えてゾラとフランス印象派絵画についてお話ししていきます。

私はゾラに興味を持ったことで印象派絵画に興味を持つことになりました。

それとは逆に、印象派絵画に興味を持っている方がゾラの小説につながっていくということもあるかもしれません。ぜひともおすすめしたい記事です

あわせて読みたい

エミール・ゾラの小説スタイル・自然主義文学とは~ゾラの何がすごいのかを考える

ある作家がどのようなグループに属しているのか、どのような傾向を持っているのかということを知るには〇〇主義、~~派という言葉がよく用いられます。

ですが、いかんせんこの言葉自体が難しくて余計ややこしくなるということがあったりはしませんでしょうか。

そんな中、ゾラは自分自身の言葉で自らの小説スタイルである「自然主義文学」を解説しています。それが非常にわかりやすかったのでこの記事ではゾラの言葉を参考にゾラの小説スタイルの特徴を考えていきます。

あわせて読みたい

日本ではなぜゾラはマイナーで、ドストエフスキーは人気なのか―ゾラへの誤解

前回の記事ではフランスでの発行部数からゾラの人気ぶりを見ていきました。

その圧倒的な売れ行きからわかるように、ゾラはフランスを代表する作家です。

ですが日本で親しまれている大作家が数多くいる中で、ゾラは日本では異様なほど影が薄い存在となっています。

なぜゾラはこんなにも知名度が低い作家となってしまったのでしょうか。

今回の記事では日本でゾラがマイナーとなってしまった理由と、それと比較するためにドストエフスキーがなぜ日本で絶大な人気を誇るのかを考えていきたいと思います。

あわせて読みたい

ドストエフスキー『悪霊』あらすじと感想~革命家達の陰惨な現実を暴露したドストエフスキーの代表作

この作品の持つ魔術的な力は計り知れません。

あくが強い人物たちが一つの舞台でぶつかり合い、自らの存在を主張し合います。

まさに「悪霊」に憑りつかれたごとく、悪役たちは巧妙にそして残酷に社会を混乱に陥れていきます。その過程があまりにリアルで、読んでいてお腹の辺りがグラグラ煮え立ってくるような感情が私の中に生まれてくるほどでした。

やがてそれは生きるか死ぬかの究極の思想対決へと進んで行き、一体これからどうなるのか、彼らの心の中で何が起こっているのかと一時も目が離せぬ展開となっていきます。

これは恐るべき作品です

あわせて読みたい

ゾラ『ルーゴン家の誕生』あらすじと感想~衝撃の面白さ!ナポレオン第二帝政の始まりを活写する名作!...

この本はゾラの作品中特におすすめしたい名作中の名作です!

読んでいて「あぁ~さすがですゾラ先生!」と 何度心の中で うめいたことか!もう言葉のチョイス、文章のリズム、絶妙な位置で入る五感に働きかける表現、ゾラ節全開の作品です。正直、私は『居酒屋』や『ナナ』よりもこの作品の方が好きです。とても面白かったです。

あわせて読みたい

ゾラ『パリの胃袋』あらすじと感想~まるで仏教書!全てを貪り食うパリの飽くなき欲望!食欲は罪か、そ...

私は『ルーゴン・マッカール叢書』でどの作品が1番好きかと言われたらおそらくこの『パリの胃袋』を挙げるでしょう。それほど見事に人間の欲望を描いています。

ゾラ得意の映画的手法や、匂いなどの五感を刺激する描写、欲望をものや動物を描くことで比喩的に表現する手腕など、すばらしい点を列挙していくときりがないほどです。

あわせて読みたい

ゾラの代表作『居酒屋』あらすじと感想~パリの労働者と酒、暴力、貧困、堕落の必然的地獄道。

『居酒屋』は私がゾラにはまるきっかけとなった作品でした。

ゾラの『居酒屋』はフランス文学界にセンセーションを起こし、この作品がきっかけでゾラは作家として確固たる地位を確立するのでありました。

ゾラ入門におすすめの作品です!

あわせて読みたい

ゾラの代表作『ナナ』あらすじと感想~舞台女優の華やかな世界の裏側と上流階級の実態を暴露!

ゾラの代表作『ナナ』。フランス帝政の腐敗ぶり、当時の演劇界やメディア業界の舞台裏、娼婦たちの生活など華やかで淫蕩に満ちた世界をゾラはこの小説で描いています。

欲望を「食べ物」に絶妙に象徴して描いた作品が『パリの胃袋』であるとするならば、『ナナ』はど直球で性的な欲望を描いた作品と言うことができるでしょう。

あわせて読みたい

ゾラ『ごった煮』あらすじと感想~ブルジョワの偽善を暴く痛快作!貴婦人ぶっても一皮むけば…

この作品は『ボヌール・デ・ダム百貨店』の物語が始まる前の前史を描いています。

主人公のオクターヴ・ムーレは美男子で女性にモテるプレイボーイです。そして彼がやってきたアパートでは多くのブルジョワが住んでいてその奥様方と関係を持ち始めます。

そうした女性関係を通してオクターヴは女性を学び、大型商店を営むというかねてからの野望に突き進もうとしていきます。

あわせて読みたい

ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』あらすじと感想~欲望と大量消費社会の秘密~デパートの起源を知るた...

この作品はフランス文学者鹿島茂氏の『 デパートを発明した夫婦』 で参考にされている物語です。

ゾラは現場での取材を重要視した作家で、この小説の執筆に際しても実際にボン・マルシェやルーブルなどのデパートに出掛け長期取材をしていたそうです。

この本を読むことは私たちが生きる現代社会の成り立ちを知る手助けになります。

もはや街の顔であり、私たちが日常的にお世話になっているデパートや大型ショッピングセンターの起源がここにあります。

非常におすすめな作品です。

あわせて読みたい

ゾラ『ジェルミナール』あらすじと感想~炭鉱を舞台にしたストライキと労働者の悲劇 ゾラの描く蟹工船

『ジェルミナール』では虐げられる労働者と、得体の知れない株式支配の実態、そして暴走していく社会主義思想の成れの果てが描かれています。

社会主義思想と聞くとややこしそうな感じはしますが、この作品は哲学書でも専門書でもありません。ゾラは人々の物語を通してその実際の内容を語るので非常にわかりやすく社会主義思想をストーリーに織り込んでいます。

あわせて読みたい

ゾラ『制作』あらすじと感想~天才画家の生みの苦しみと狂気!印象派を知るならこの1冊!

この物語はゾラの自伝的な小説でもあります。主人公の画家クロードと親友の小説家サンドーズの関係はまさしく印象派画家セザンヌとゾラの関係を彷彿させます。

芸術家の生みの苦しみを知れる名著です!

あわせて読みたい

ゾラ『獣人』あらすじと感想~『罪と罰』にインスパイアされたゾラの鉄道サスペンス!殺人は理性か本能か!

理性で殺したラスコーリニコフ、本能で殺したジャック。

この二人の主人公の対比はドストエフスキーとゾラの人間観の違いを最も明確に示しているのではないでしょうか。

『罪と罰』にはまった人ならぜひともこちらの作品も読んで頂けたらなと思います。

バルザックの『ゴリオ爺さん』(以下の記事参照)と共におすすめしたい一冊です。

コメント