(10)『システィーナの聖母』を愛したドストエフスキー~ドレスデン絵画館で『アキスとガラテイア』などの名画を堪能

【ドイツ旅行記】(10)ドストエフスキー夫妻のドレスデン滞在~『システィーナの聖母』や『アキスとガラテイア』などの名画を堪能

ベルリンを出発したドストエフスキー夫妻の目的地はドイツの古都ドレスデン。

では例のごとくアンナ夫人の言葉を聞いていこう。

ベルリンには二日いて、ドレスデンに移った。夫が書かなければならない厄介な仕事をかかえていたので、この地で少なくとも一カ月はすごすことにした。フョードル・ミハイロヴィチはドレスデンがとても気にいっていた。なかでも名だかい美術館、郊外の庭園が好きで、外国旅行のたびに必ずこの町をたずねていた。ここにはいろいろな博物館や美術館があって、わたしの好奇心の旺盛なのを知っていた彼は、それらに興味をひかれてロシアを恋しがらないですむだろうと考えた。はじめのうち、国に帰りたがらないかと彼はとても心配したのだった。

わたしたちはノイマルクトの一流ホテル「シュタット・べルリン」に泊った。着がえをすましてすぐに、彼が一番見せたがっていた美術館に出かけた。彼はツヴィンゲル宮へ行く近みちをよく知っていると言ったのに、すぐにせまい道にまよいこんでしまった。するとそこで、夫がわたしあての手紙に、ドイツ人の知性の堅実さ、ある種の鈍重さの例として書いているちいさな事件にぶつかった。彼は知的な感じの紳士にドイツ語で問いかけた。

「ちょっとおたずねしますが、美術館はどこでしょうか」

「美術館ですか」

「ええ、美術館です」

「王立美術館ですか」

「そうです、王立美術館です」

「知りません」

これには驚いた。美術館がどこにあるか知らないのなら、どうしてこんなふうに問いかえしたりしたのだろう。

だが、まもなくたどりついて、閉館まで一時間しかなかったが、はいってみることにした。夫はどの部屋も素通りして、人類の最高傑作と認めている「サン・シストの聖母」の前にわたしをつれて行った。のちにわたしは、この驚くほど美しい絵のまえで、夫が感動し興奮して何時間も立ちつくしているのを見た。(中略)

それから二、三日して、ふたりで私の夏服を買いに出かけたが、意外なことに、夫は買物をすこしも面倒がらずに、布地や模様や形などをよくくらべて選んでくれた。見つけてくれたものはどれも、上等で、あっさりしていて、上品だったから、それからというもの、すっかり彼の好みに従ったくらいだった。

ここに落ちつくと、わたしにとっては平穏で幸福なひとときがおとずれた。金の心配は(すくなくとも秋までは)なかったし、あいだに割りこんでくるような人もなく、心ゆくまで夫とつきあうことができたから。あれから何十年も過ぎているが、あのすばらしい時期の思い出は生き生きと心にのこっている。

フョードル・ミハイロヴィチは、万事きちんとしたことがすきで、時間のすごしかたでも同様だったので、まもなくわたしたちには、だれにも邪魔されずに、好きなように時間をすごす生活秩序ができていった。夫は夜仕事をするので、十一時より早くは起きなかった。いっしょに朝食をすましたあと、すぐにわたしは一人でどこかのコレクションを見に出かけるが、そんなときこそ盛んな知識欲は心ゆくまで充たされるのだった。わたしは無数のコレクションのうち、一つとして見おとさなかったことをおぼえている。鉱物学、地質学、植物学その他のコレクションにいたるまで、真剣に見てまわった。だが二時までには必ず美術館(ほかの学術コレクション同様ツヴィンゲル宮にあった)に戻って来た。その時刻までには夫もやって来て、彼の気にいった絵をいっしょに眺めるのだったが、わたしもそれらの絵が好きになったことは言うまでもない。

フョードル・ミハイロヴィチはラファエロの絵をもっともたかく評価していたが、なかでも「サン・シストの聖母」を最高傑作だといっていた。またティツィアーノの才能にとても感心し、なかでも有名な「みつぎの金」(「貨幣をもったキリスト」)が好きで、ながくそのまえに立ちつくして、このすばらしい聖画から目をはなすことができなかった。夫がふかい喜びをもって眺め、入館のたびにイの一番に見にいった絵は次のようなものだった。ムリリョ「子どもをつれたマリヤ」、コレッジョ「聖夜」、アンニバーレ・カラッチ「キリスト」、バットーニ「懺悔するマグダレーナ」、ロイスダール「狩猟」、クロード・ロラン「海辺の風景」(朝と夕)―この人の風景画を夫は「黄金時代」と呼んで、「作家の日記」にも語っている―、レンブラント「レンブラントとその妻」、ヴァン=ダイク「イギリス国王チャールズ一世」。それに水彩画またはパステル画のなかではジャン・リオタールの「チョコレート売りの娘」を高く買っていた。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P161-164

ドレスデンはドストエフスキーのお気に入りの街でもあったし、何より若いアンナ夫人が退屈しないよう彼が配慮した場所であった。実際ここで述べられたようにアンナ夫人はその好奇心の強さを自認していて、毎日このドレスデンで博物館や美術館に通っていたようだ。

そしてドストエフスキーがアンナ夫人の買い物に付き合っていたというのもなんとも微笑ましい。あの大文豪が若い妻の服をうんうん悩んで一緒に選んでいる姿を想像してみよう。なんとも微笑ましい光景ではないか。

2人のドレスデン生活は平和で知的好奇心もみたされた穏やかな日々だったようだ。上に出てきたドレスデン絵画館の名画たちはこれからじっくり観ていくのでまた後でお話ししていく。

三時には美術館はしまるので、近くのレストランに食事に行く。「イタリア村」という店で、屋根のある回廊が川の上に突き出ていた。大きな窓から両側にエルべ川の景色が見わたせ、天気のいい日にここで食事をしたり、川の上でのようすを眺めたりするのは何ともいえず楽しかった。ここの食事は値段のわりにたいへんおいしく、夫は、毎日、「青うなぎ」を注文した。それが大好物で、この店で取りたての生きのいいのが食べられるのを知っていた。そして、そのころ半びん十グロッシェンしたラインの白ぶどう酒を飲むのがすきだった。また店には外国のいろいろの新聞が置いてあったので、夫はいつもそこでフランス語の新聞を読んでいた。

家でひと休みして、六時に「大公園」に散歩に出かける。この大きな公園は、主としてイギリスふうのすばらしい芝生があって、緑も多いので、夫はたいへん気にいっていた。家から公園まで往復すると六、七キロあるいはそれ以上あったか、歩くことの好きな夫は、この散歩をとても大事にしていた。そして体にいいからといって、雨の日でも欠かさなかった。

その時分、公園のなかには「大食堂」というレストランがあったが、毎晩、軍楽や吹奏楽や器楽などを演奏していた。ときどき、クラシックを演奏することもあった。夫は音楽にくわしいというほどではなかったが、モーツァルトの作品べートーヴェンの「フィデリオ」、メンデルスゾーンの「結婚行進曲」、口ーシーニの「悲しみの聖母の歌」などがとても好きで、気にいった音楽を聞くときにはいかにも楽しそうだった。ただワーグナーの作品だけはまったく受けつけなかった。

日ごろ、こういう散歩のときには、夫は、仕事そのほかいっさいのわずらわしいことを忘れ、いつも上々の気分で、冗談を言ったり笑ったりしていた。(中略)

こうした毎日の散歩は、婚約のころの楽しく、気のおけない、飾り気のないすばらしい夕べを思いおこさせ、それを再現してくれた。

九時半には家にかえって、お茶を飲んだ。そのあと、夫は買ってきたゲルツェンの本を読み、わたしは自分の日記帳をひろげるのだった。結婚当初の一年半か二年間、病気でちょっととぎれることはあったが、わたしはずっと速記の記号で日記を書きつづけた。

その動機はいろいろあったが、まず、いろいろ新しいことがおこるたびに、こまかな点を忘れないようにしたいと思ったからだ。それに速記を忘れないようにするため、むしろ上達するためには、毎日使うのがたしかな方法だからだ。だが主な理由は別にあった。わたしにとって夫は非常に興味のある、なぞにつつまれた人間だったので、その考えや言葉を書きとめることで、よりよく知り、理解もできるだろうと思ったからだ。そのうえ外国ではわたしはまったく孤独で、自分の感じたことをだれとも分かちあうことができなかった。ときには心の平静を失うようなこともあって、そんなときには、日記こそ、自分の考え、望み、恐れを打ちあけるべき友人だった。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P164-166

ドストエフスキーの散歩好きがここで語られたが、この後も夫妻はとにかく歩いて歩いて歩き倒す。こちらが驚くほどの健脚ぶりをこれから何度も見ていくことになるだろう。

そしてドストエフスキーの音楽の好みにも注目したい。私もメンデルスゾーンが好きなのだが、その中でも一番メルヘンチックと言える「結婚行進曲」をドストエフスキーが好んでいたというのは面白い。

ドストエフスキーはロマンチストでもある。だが、それにしてもこの曲はどうだろう。なんだかドストエフスキーがかわいく思えてきた。どんな顔をしてこの曲を聴いていたのだろうか。きっと奥様と幸せな時間を過ごしていたのだろう。

そして上の引用の最後に出てきた日記についてはぜひ一言申し上げなければならない。

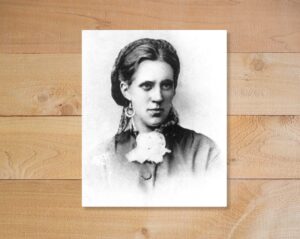

私がこれまで参考にしてきたのは主にアンナ夫人の『回想のドストエフスキー』である。

この本はドストエフスキーの死後30年以上経った1911~15年の間にアンナ夫人がそれこそ回想して書き上げた伝記だ。だが、単に記憶を遡って書いたのではなく、その原本たる記録が存在していた。それが上に出てきたアンナ夫人の日記なのである。

アンナ夫人は速記の練習も兼ねてこの旅の始まりから日記を書いていた。これは速記記号で書かれた、いわば暗号文による日記、つまりアンナ夫人にしか読めない代物だった。そしてこれを基にしてアンナ夫人は『回想』を書いたのである。

アンナ夫人はこの日記を死後焼却するように強く求めていた。なにせこれはプライベートな日記である。しかも自分にしか読めないのだとしたら余計デリケートなことも書かれていたことだろう。アンナ夫人が焼却を求める気持ちも大いにわかる。

しかしドストエフスキー研究者にはこの日記は喉から手が出るほどほしいものだった。貴重なドストエフスキーの素顔を知れる宝の山なのだ。これを燃やすことなどできない。そうしてアンナ夫人の意に反して保存され、苦心惨憺の末解読されたのが『アンナの日記』という本なのである。この本では旅の始まりドレスデンからジュネーブまでのおよそ8カ月の日々を知ることができる。

『回想のドストエフスキー』はドストエフスキーの死後30年も経っているということで多少美化されている点も否めない。この『日記』を読んでみるとわかるのだが、ドストエフスキーはとにかく癇癪持ちでこのドレスデン滞在でも些細なことですぐ癇癪を爆発させてアンナ夫人を困らせている。だが『回想』の方ではそうした気難しい激情家のドストエフスキーはかなり和らげられて書かれている。

だからと言って『回想』が嘘だという訳ではない。だが癇癪持ちでどうしようもない気分屋のドストエフスキーというのも存在しているというのも事実なのである。特にバーデン・バーデンでの地獄の日々は壮絶だ。『回想』ではさらっとしか書かれていないが『日記』ではギャンブルに狂ったドストエフスキーの恐るべき生態が赤裸々に記されている。ここから先は『回想』をベースにしつつも『日記』の内容も見ていくことにする。

ドイツの古都ドレスデン。私はエルベ川河畔からその街並みを眺めて過ごした。

「エルベ川のフィレンツェ」と称えられた文化都市。しかしこの街は第二次世界大戦時、連合国による空襲でほぼ焼失してしまった。その壮絶な爆撃は東京大空襲と比されるほどで、その惨劇は当ブログでも紹介したシンクレア・マッケイ著『ドレスデン爆撃1945 空襲の惨劇から都市の再生まで』で詳しく知ることができる。現在の姿は戦後大きな力をかけて復興させたものである。つまり、ドストエフスキーが歩いたドレスデンを私たちはもはや観ることはできないのだ。

だが、それでもなお美しく流れるエルベ川。この川は当時のまま静かに流れ続けている。ドストエフスキー夫妻もこの川沿いを歩いたはずだ。私もそんな彼らに思いを馳せてこの街を歩くことにしよう。

エルベ川に架かるアウグスト橋を渡り旧市街中心部へ向かう。

空襲によって消滅したとは思えないほど古くからの街並みが再現されている。

有名な「君主の行進」も上の広場のすぐそばにある。

そしてドストエフスキー夫妻が通った絵画館がこちらだ。ここにドストエフスキーが絶賛したラファエロの『システィーナの聖母』やクロード・ロランの『アキスとガラテイア』が展示されている。早速中に入っていこう。

ドストエフスキーゆかりの作品を探しながら館内を歩いていてまず発見したのはフェルメールだった。ドストエフスキーはフェルメールに全く言及していない(当時フェルメールは知られていなかった)が、やはりこの絵は素晴らしい。

この絵は2022年に『ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展』で日本に来ている。私も札幌までこの絵に会いに行った。その『窓辺で手紙を読む女』と本拠地ドレスデンで再会できたのは実に嬉しいものだった。

思っていたより混雑していなかったのでこの係員さんと二人っきりでじっくりと鑑賞させてもらった。

別の部屋にはこれまたフェルメールの初期の代表作『取り持ち女』が。

この水差しやグラスの質感、そして男の手に挟まれたコインの輝きに注目してほしい。これが絵だと信じられるだろうか。しかも単にリアルなだけでなく、光の加減を視覚効果に絶妙に訴えるよう表現しているというのだ。恐るべし、光の巨匠フェルメールである。やはり好きだ、フェルメール。

さあ、絵画館の中を進んでいこう。どこかで見たことのあるような名画だらけの館内。そしてこの部屋の真っすぐ先にあの『システィーナの聖母』がどーんと飾られている。ちょうど部屋の入り口が遠くから見れば額縁のように見える。まさにこの絵のために造られたかのような館内の設計ではないか。

では、ドストエフスキーが絶賛したこの絵を見ていくことにしよう。

私はこの部屋に入って驚いた。『システィーナの聖母』が想像以上に大きかったのだ!絵の隣にいる係員と比べてみればその大きさもはっきりするのではないだろうか。額縁を含めれば優に3メートル、いや4メートルは越えようかという巨大さだ。

ドストエフスキーはこの絵を愛した。彼はラファエロの絵を好んでいたがこの絵に対してはその中でも格別の愛着を持っていた。晩年になっても彼はこの絵の複製を欲しがり、なんとか手に入らないかと何度もアンナ夫人に漏らしていたほどだった。

そして1879年には友人のソロヴィヨフとトルスターヤ夫人(文豪のレフ・トルストイとは別人の、詩人アレクセイ・トルストイの妻)の粋な計らいで誕生日プレゼントとしてこの絵が贈られた。その絵は彼の書斎に飾られ、その時の彼の喜びはそれはそれは大変なものだったそうである。それほど彼はこの絵を愛していたのだ。

そしてさらにもうひとつ、この絵に関する面白いエピソードがある。

見ての通り、『システィーナの聖母』は巨大で、近くで見ても絵の上部まで詳しく観ることは難しい。そんな折、ドストエフスキーはこんなことを思いつく。

「そうだ、よく見えないなら椅子に乗って見ればよいではないか!」

なんと、ドストエフスキーは監視員の目を盗んで椅子の上に乗ってこの絵を観ようとし始めたのである。案の定監視員に見つかって注意されるも再び監視員の目を盗んでじっくりとこの絵を観たのだそう。アンナ夫人によればこの日はてんかんの発作があった後だったのでこのような大胆なことをしてしまったとのこと。

なるほど、いつもとは違った精神状態だったとはいえ、ドストエフスキーのこの絵への愛が感じられるエピソードではないだろうか。

実際、近くから見ると光の反射などもあり絵の上側はかなり見えにくい。そうなると肝心の聖母マリアの顔がよく見えないのだ。しかもマリアは真っすぐ正面を見ているのでこちらと目が合うこともない。そう考えるとドストエフスキーが少しでも高い位置からこの絵を観たいと思ったのもよくわかる。私も乗れるなら乗って聖母マリアと目を合わせたいと思ってしまった。

そして「ドストエフスキーとドレスデン」といえばクロード・ロランは外せない。上のアンナ夫人の言葉にあったように、ドストエフスキーはこの『アキスとガラテイア』(『回想』では「海辺の風景」(朝と夕)という画題)に強い印象を受けている。

パリのルーブル美術館でもそうだったのだが、クロード・ロランはあまり人気がないのかここで立ち止まる人はほとんどいない。しかし17世紀に一世を風靡し、イギリスの画家ターナーにも巨大な影響を与えたのがこのクロード・ロランなのである。

『アキスとガラテイア』はギリシャ神話をモチーフにした作品で、この神話については「オウィディウス『変身物語』あらすじと感想~ヨーロッパ芸術に巨大な影響を与えた古代ギリシア・ローマ神話の短編集!」の記事でお話ししたので興味のある方はぜひこちらをご参照頂きたい。

そして肝心のドストエフスキーはというと、この絵の神話性よりも、クロード・ロラン得意の斜光、薄明りに強烈な印象を受けたようだ。それも絵そのものというより、ドストエフスキーの内面にあった観念的なものとの合致がそれを引き起こしたのである。『評伝ドストエフスキー』ではこのことについて次のように述べられている。

クロード・ロランの風景画「アシスとガラテア」は彼に不思議な印象を与えた。入日に染まった幻想的なその風景は、彼の想像力のなかで、黄金時代についての夢と神秘的に結びついていた。のちに、「悪霊」のスタヴローギン、「未成年」のヴェルシーロフが、地上の楽園のシンボルとしてこの絵のことを語っている。

筑摩書房、コンスタンチン・モチューリスキー、松下裕・松下恭子訳『評伝ドストエフスキー』P352

この旅行記では思想的なものにはあえて踏み込まないと決めたのでここではこれ以上私からはお話ししないが、この絵がドストエフスキーの小説に大きな影響を与えたことは間違いないだろう。

これらは上のアンナ夫人の『回想』に出てきたドストエフスキーお気に入りの絵画たちだ。残念ながら見つけられなかった絵もあったが、『システィーナの聖母』や『アキスとガラテイア』という、ドストフスキー定番の絵以外のものも観れたので大満足であった。ドストエフスキーの絵の好みを知る上でも、様々な絵画を比べながら観ることができたドレスデン絵画館での体験はとてもありがたいものであった。

ドレスデンの旧市街は非常にコンパクトにまとまっていて、歩き回るにも便利な街だった。この街をドストエフスキー夫妻は歩き回っていたのである。

しかしこの平穏で幸福な日々を過ごしていた矢先、ついに悪魔の囁きがドストエフスキーをつつき始める。

これから2人を苦しめ続けた、あのギャンブル中毒という恐ろしい悪魔がついに顔を出し始めたのだ。

続く

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント