(22)フィレンツェでのドストエフスキーの日々~ゆかりの地や彼お気に入りの芸術をご紹介!

(22)フィレンツェでのドストエフスキーの日々~ゆかりの地や彼お気に入りのラファエロ作品『小椅子の聖母』などをご紹介!

いよいよこの旅もイタリアに入り、後半戦に突入だ。ミラノでの短い滞在を経てドストエフスキーはフィレンツェへ向かう。彼ら夫妻がイタリアで最も長い間滞在したのがこの街になる。この街はドストエフスキーもかつて訪れたことがあり、その芸術に深く心惹かれていたようだ。では、例のごとくアンナ夫人の言葉を聞いていこう。

ミラノからフィレンツェに向かうドストエフスキー夫妻

一八六八年の秋、ミラノは雨がちで寒く、(夫はあれほど散歩が好きだったのに)あちこち散歩することができなかった。ここの読書室にはロシア語の新聞や本が置いてなく、夫は母国のニュースを新聞で知ることができないのをひどくさびしかった。そこで、ミラノで二カ月すごすと、冬にはフィレンツェに移り住むことにした。夫はそこを訪れたことがあり、ことに美術品に忘れられぬ思い出をもっていた。

こうして、一八六八年十一月の末、当時イタリアの首都だったフィレンツェに移り、ピッティ宮殿の近くにおちついた。土地が変わったことで夫はまたいい影響を受け、連れだって寺院や美術館や宮殿を見てまわった。夫が大聖堂のサンタ・マリア・デル・フィオーレ教会やふつう子どもに洗礼を受けさせにくるその小礼拝堂に感嘆していたことを思い出す。彼は、有名なギべルティの作品のここの青銅の扉(特に楽園の)に魅せられて、小礼拝堂のかたわらをよく通るたびに立ちどまって眺めるのだった。そして金持になるようなことがあったら、きっとこの扉の写真を、できれば原寸大のを買い求めて、書斎に飾って楽しむことにしようと言っていた。

わたしたちはしばしばピッテイ宮殿をたずねたが、夫はラファエロの「小椅子の聖母」に感嘆していた。同じラファエロの別の絵ではウィフィツィ美術館の「荒野の洗礼者ヨハネ」に心をうばわれて、いつも長いあいだその前にたたずんでいた。この画廊を訪ねたときには、いつも、同じ建物にあるギリシャの有名な彫刻家クレオメネスの作品「メディチのヴィーナス像」を見に行った。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P201

フィレンツェといえばやはりドゥオーモ(大聖堂)。この芸術の都でドストエフスキー夫妻はその美を堪能した。後に私たちもこの街をじっくり見ていくことにしよう。

フィレンツェでヴォルテールを読むドストエフスキー~後の『カラマーゾフの兄弟』とのつながり

なによりうれしかったのは、フィレンツェにすばらしい図書館とニつのロシアの新聞をそなえた読書室があったことで、夫も毎日、食後そこに読みに出かけた。夫はフランス語が自由にできたが、そこから借り出してきて、家で冬中ずっと読みふけっていた本は、ヴォルテールとディドロの作品だった。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P202

さらっと書かれたこの箇所ではあるが、実はドストエフスキーの作家人生において非常に大きな意味を持っている。

モチューリスキーの『評伝ドストエフスキー』ではこのことについて次のように述べられている。

パングロス(ヴォルテール「カンディード」の主人公カンディードの師傳の博士)の楽天主義が軽妙に嘲笑されているヴォルテールの「カンディード」は、ドストエフスキーのユートピア主義とのたたかいの支えとなった。彼の「反乱者たち」は、世界史の理性と正義に反旗をひるがえしているが、彼らの批判には、ヴォルテールの風刺の反響が聞こえてくる。「カラマーゾフ兄弟」執筆の一年まえ、ドストエフスキーは創作ノートにこう書きとめている。「メメント(記憶せよ)。生涯かけて、ロシアの『カンディード』を書くこと」(一八七七年十二月二十四日)。イワン・カラマーゾフの哲学には、ロシアのヴォルテール哲学が完成されている。

筑摩書房、コンスタンチン・モチューリスキー、松下裕・松下恭子訳『評伝ドストエフスキー』P418

ここで語られたヴォルテールの『カンディード』はドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』にとてつもなく大きな影響を与えた。

その思想内容まではここではお話ししないが、この両作品を読めばそのつながりを明らかに感じることができるだろう。「ロシアの『カンディード』を書く」というのは「善とは何か、救いとは何かを求める旅」を書くことを意味する。興味のある方はぜひ上の『カンディード』の記事を参照して頂きたい。

いずれにせよ、ドストエフスキーの最後の大作『カラマーゾフの兄弟』の思想のベースにはここフィレンツェでの体験が密接に関わっている。そのことは大いに強調しておきたい。

アンナ夫人の第二子妊娠

翌一八六九年には、幸福がおとづれた。神が結婚を祝福されて、ふたたび子どもにめぐまれることがわかったからだ。わたしたちの喜びはたいへんなもので、夫は最初の妊娠のときと同じように大事にわたしを扱い出した。わたしたちの喜びはたいへんなもので、夫は最近出たばかりで、ストラーホフが送ってくれたトルストイ伯の『戦争と平和』を読んださい、アンドレイ・ボルコンスキー公爵夫人が出産をして死ぬところをたくみにえがいた場面の出てくる巻を、わたしの目につかないように隠したくらいだった。死の場面が、刺激がつよすぎて耐えられないだろうと心配したのだ。わたしはなくなった巻を方々さがして、夫がおもしろい本をなくしたと非難したくらいだった。彼はいろいろ弁解し、そのうちきっと本は出てくると言ったが、お産がすむとすぐに返してくれた。出産をひかえて、夫はストラーホフへの手紙(一八六九年八月二十六日、ロシア暦十四日)にこう書いている。「興奮と恐怖と希望と不安をいだきながら待ち受けています」。わたしたちは今度も女の子をほしがっていた。そして早くも空想のなかでその子を熱愛していたので、どちらの家系にもそんな名はないのにリュボーフィ(愛の意)ととうから決めてあった。

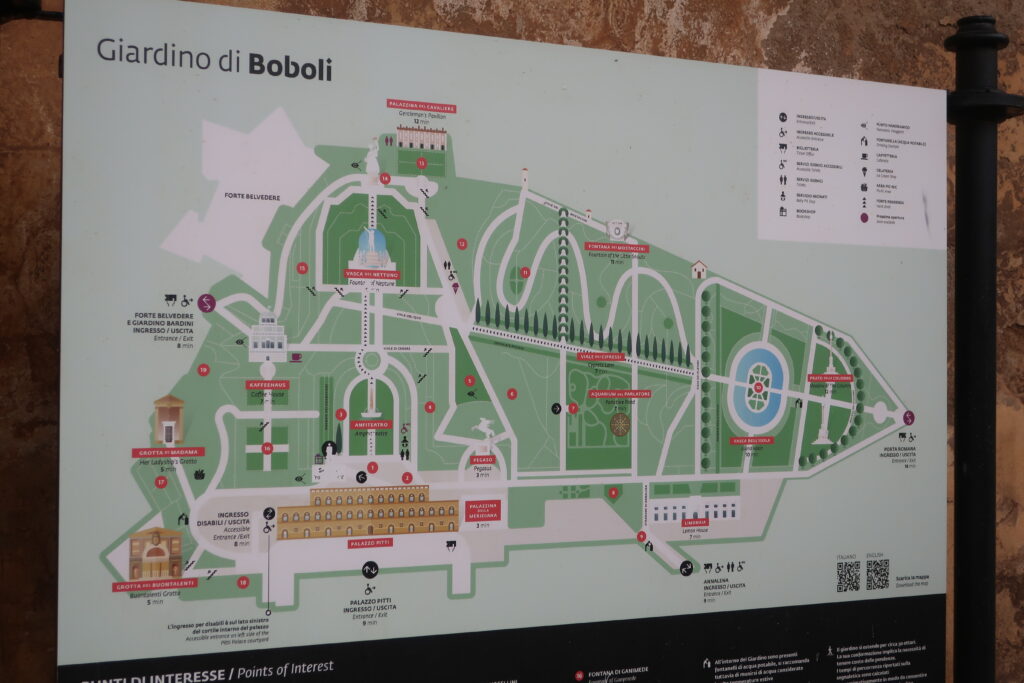

わたしは医者にうんと散歩するように言われていたので、いっしょに毎日、ボボリ庭園(ピッティ宮殿をめぐる庭園)を歩いたが、そこでは一月というのに、ばらの花が咲いていた。ここで日なたぼっこをして将来の幸福を語りあった。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P202-203

ジュネーブで愛娘を喪ったドストエフスキー夫妻の悲しみはあまりに大きなものだった。

だがようやくその二人に心の底から嬉しい知らせがもたらされたのである。

ドストエフスキーは愛娘の死の直後、「もう二度とあの子には会えない。次の子ができても私は愛することができるかわからない」とまで憔悴していたが、やはり第二子の知らせは彼にとっても心の底から嬉しかったようだ。

ドストエフスキー夫妻はこれまであまりに辛い日々を過ごしてきた。だが、ここフィレンツェでついに復活への兆しが見え始めてきたのである。

自分たちを「ミコーバー夫妻」と笑うドストエフスキー夫妻

一八六九年は、あいかわらず、経済状態はきわめてわるくて貧乏生活をつづけなければならなかった。夫は、「白痴」を書く約束で、印刷紙一枚について百五十ルーブルもらい、それは七千ルーブルほどにものぼっていた。そのうち三千ルーブルは、外国に立つまえに結婚費用として受けとっていた。のこりの四千ルーブルは、ペテルブルグで質に入れてきた物の利子をはらい、しばしば義理の息子や兄嫁の家族の面倒をみるために使わなければならず、わたしたちの取り分として残りはもういくらもなかった。だがこんなふうに貧乏してはいても、わたしたちは愚痴もこぼさず、ときにはそう気にもかけずに過ごした。夫は、自分のことをミスター・ミコーバー、わたしのことをミセス・ミコーバーと呼んでいた(ディケンズの「デーヴィド・コパーフィールド」に出てくる貧しい楽天家夫妻)。わたしたちは仲よく暮していたし、まもなく新しい幸福がおとずれようとしていたので、すべてが順調に行くような気がしたほどだった。だが、またあらたな心配がせまっていた。過ぎ去った二年間に、彼はロシアの事情にうとくなり、このことが非常な悩みとなりはじめたのだ。姪のソフィヤ・フムイロワに、書こうと思っている小説「無神論」について知らせた一八六九年三月八日の手紙に、こう言っている。「それをここで書くことはできません。そのためには、ロシアにいて、見聞きしながら、ロシアの生活に直接かかわることがぜひとも必要です……ここでは必要な材料、つまり(思想をあたえてくれる)ロシアの現実とロシアの人々を持ちあわせないので、書く可能性さえ失っています」。しかし、欠けていたのは、ロシアの人々だけではなくて、人々そのものだった。フィレンツェでは、話したり、議論したり、冗談を言ったり、感想を述べたりできるような知合いが一人もいないのだった。まわりは他人ばかりで、ときには反感すらいだいている人たちもいて、人々からこれほど隔絶していることが、ときどき耐えがたくなるくらいだった。そのときわたしは、こんなに完全にひっそりと孤独な暮しをしている人たちは、しまいには、憎みあうか、それとも逆にかたく結びあって余生をすごすかのどちらかだろう、と考えたことをおぼえている。幸いなことに、わたしたちの場合は後のほうだった。こうしてやむなくおくった孤独な生活が、いっそうわたしたちを結びつけ、いっそうむつまじくさせたのだ。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P203-204

ドストエフスキーは自分たちをミコーバー夫妻になぞらえて楽観的に生活していた。これは非常に興味深い。

『デイヴィッド・コパフィールド』はディケンズの自伝的小説でもあり、ドストエフスキーが自身をなぞらえたミスター・ミコーバーという人物も実はモデルがいる。

それがなんと、ディケンズの実の父親だったのだ。

せっかくなので『デイヴィッド・コパフィールド』の巻末の解説を見ていこう。

父ジョンが海軍経理部の下級書記であったことは、上に言った。ところが、この父というのが、好人物ではあるのだが、まことに呑気で、とりわけ金銭の上でだらしがなく、しかも気位だけは妙に高いときている。したがって、必ずしも薄給というほどではなかったにもかかわらず、たえず貧乏暮しで借金に苦しんでいた。結局、作者ディケンズ十二歳のときには、首がまわらなくなり、当時ロンドンにあった債務者拘置所に収容されることになる―と、こう書けばたいがいもう想像がついたろうと思うが、本作品でもっとも精彩を放つ人物、ほかならぬミスタ・ミコーバーのモデルであることは間違いない。

新潮文庫 中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィールド㈠』P475-476

こうしてお金はないが呑気で底抜けの好人物たる父をモデルに、ディケンズはミコーバー夫妻を作り上げた。

では、ミコーバー夫妻の印象的なシーンをいくつか挙げてみよう。ドストエフスキーは何をもって自分たちをミコーバー夫妻と笑ったのかがここから見えてくるだろう。

ミスタ・ミコーバーの貧乏は、とうとう、行き詰ってしまって、ある日、朝早くつかまると、バラ区の債務者拘置所へ連行されていった。家を出るとき、彼は、天道、我に非なり、と私につぶやいたが―さぞかし彼も断腸の思いだったろうが、私も悲しかった。だが、その後聞いたところによると、午後にはもう、元気に九柱戯をやって遊んでいたという。

新潮文庫 中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィールド㈠』P349

朝に借金で投獄されて嘆いていたかと思ったら午後にはけろっと遊戯にふけるほどの楽天家ぶりがここでは示されている。

また、借金返済の訴訟がうまくまとまり、投獄から解放されることが決まりそうになったときのやりとりが以下の引用だ。これはミセス・ミコーバーが夫を心配するあまり精神が不安定になってしまうシーン。ちょっと長いが二人の雰囲気がよく出ている箇所なのでじっくり見ていく。

「あの主人を捨てるなんて、そんなことできませんとも。あの主人も、初めのうちは、困ってること、わたしには隠してたらしいんですのよ。とにかく、呑気な楽天家だもんですから、なんとか、乗り切れるつもりだったんでしょうね。母親の形見だった真珠の首飾りも腕輪も、相場の半値で、手放してしまいますし、結婚のとき、父からもらった一揃いの珊瑚珠まで、ただ同様で売り払っちまったんですからね。それでも、あの主人を捨てるなんて、そんなことができるもんですか。ええ。そうですとも」彼女は、いよいよ、興奮してきて、叫んだ。「絶対、そんなことはできません!いくら頼まれたって、そんなことできません!」

これには、私の方がむっとなった―まるで私が、そんなことを頼んだかのように言うのである―私は、あきれて、眺めていた。

「そりゃ、あの主人にも、落度はありますわよ。前後の考えも、何もない人だってこと、また財産のことも、借金のことも、一切わたしには、知らしてくれなかったってこと、そりゃ、別に否定いたしませんとも」じっと、壁を見つめながら、言うのだ。「でも、それでも、あの主人を捨てるなんてことは、断じてできません!」

その頃はもう、すっかり金切り声になっていた。私は、驚いて、クラブの部屋の方へ、飛び出していった。ミスタ・ミコーバーは、長テーブルの司会席に坐って、

はい、どう、子馬

はい、どう、子馬

はい、どう、子馬

はい、どう、しっしっしっ!

と、今しも陽気に、合唱の音頭をとっているところだったが、私は、とりあえず、制して、ただならぬ奥さんの様子を、話して聞かせた。と、たちまち、彼は、ワッとばかりに泣きくずれ、いままで食べていた小エビの頭や尻尾を、いっぱい、チョッキにくっつけたまま、私と一緒に、飛び出してきた。

「エマ、わしの天使!どうしたというのだ!」彼は、部屋へ駆け込むなり、わめいた。

「ねえ、ミコーバー、あなたを見捨てるなんて、絶対にできません」

「ああ、大事なエマ、そんなことは、ようくわかっとる」彼は、奥さんを両腕に抱いて、言う。

「この主人はね、この子供たちの父親なんですもの!この双生児の親なんですもの。わたしの大事な、大事な夫」ミセス・ミコーバーは、身悶えしながら、叫ぶのだった。

「この主人を―捨てる―なんて―絶対に―できるもんですか」

この深い愛情の告白に、すっかり感動してしまったミスタ・ミコーバーは(そういえば、私も、すっかり涙ぐんでいたが)、激しく、上から抱き締めるようにすると、さあ、顔を上げて、そして、もっと落着いてと、まるで哀願でもするように言うのだった。だが、顔を上げてと言えば言うほど、奥さんの方は、いよいよ、ありもしない虚空を見つめ、落ち着いてと言えば言うほど、これまた、いよいよ、興奮してくのだった。とうとう、しまいには、ミスタ・ミコーバーの方が参ってしまって、すっかり私たちと一緒になって、泣き出してしまった。

新潮文庫 中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィールド㈠』P360-363

ミセス・ミコーバーが貧困にも負けずどれだけ夫を愛しているか、そしてミスター・ミコーバーの楽天家ぶり、善良っぷりがはっきりとうかがえるシーンだ。そして何より二人の愛情、強い結びつきをこの場面では感じることができる。

たしかにこれまでのドストエフスキー夫妻を見てきた皆さんならきっと「たしかにこれはドストエフスキー夫妻そっくりだ」と思わずにはいられないのではないだろうか。

献身的な妻、そして甲斐性なしですってんてんの夫。だが根は善良で奥さんが大好き。しかもここフィレンツェでは心の痛手から立ち直り始め、生来のユーモアも戻ってきた。

ドストエフスキー夫妻は貧しいながらも、ディケンズのユーモアを借りてこの難局を乗り切っていたのではないだろうか。

貧困のさ中でもディケンズの描くミコーバー夫妻は明るさとユーモアを失うことはない。特にミスター・ミコーバーの楽天家ぶりとユーモアはとびきりのものだ。

たしかに生活能力はなかったかもしれないが、それでもなおそんな主人をミセス・ミコーバーも愛し続けた。

ドストエフスキーはそんなミスター・ミコーバーに自分を重ねて、暗くならずに愉快に過ごそうとしていたのかもしれない。そしてそんなドストエフスキーを見捨てずに相変わらず愛し続けてくれるアンナ夫人に感謝を込めてミセス・ミコーバーと呼んでいたのではないだろうか。

ようやくこの旅も微笑ましくなってきた。気持ちも明るくなってきたところで私たちもこれよりフィレンツェの街を見ていくことにしよう。

花の都フィレンツェとドゥオーモ

フィレンツェ駅に到着。駅のホームからすでにドゥオーモの大屋根が見えるではないか。期待が高まる。

こちらがかの有名なフィレンツェのドゥオーモなのだが、写真に収まりきらない!だが、なんと美しい教会だろう!これまで見てきた教会のどれとも違う姿。色、模様、形、どれをとっても独特だ。これぞフィレンツェ!

フィレンツェの街を一望できるミケランジェロ広場から見たドゥオーモ。近くから見ても遠くから見てもその存在感は圧倒的。

丘の上にあるミケランジェロ広場からの帰り道、アルノ川沿いを歩く。この街はどこを歩いても鳥肌が立つほど美しい。ちょっとこれは想像以上。川のさざ波に映る光がモネの『日の出』のようだった。これは素晴らしい・・・!

そして思う。やはり私は川が好きだ。川がいい街は、私も好きになる。私の大好きな街、プラハや京都もやはり川があってこそなのである。フィレンツェもその仲間入りが決定した。

フィレンツェを代表するスポット、ヴェッキオ橋。川から見ると橋ではあるが、実際に歩くと橋という雰囲気はなく、商店街そのもの。金物細工で有名なフィレンツェということで貴金属のお店がずらりと並んでいた。

こちらがドゥオーモの目の前にある洗礼堂。ここにギベルティの天国の門が設置されている。外に設置されているのはコピーで、オリジナルはドゥオーモの博物館に展示されている。一番右の写真がオリジナルだ。

ドストエフスキーがこの作品を気に入り、「お金持ちになったら原寸大の写真を家に飾りたい」と言っていたのがミコーバー的な冗談なのかどうかはわからない。だがドストエフスキーがこの聖書の物語を彫刻した金細工に心惹かれたというのは大きな意味があるのではないだろうか。

夜のドゥオーモ。雲間にちょうど月が現れ、すかさず撮影した。

それにしてもフィレンツェのこの建築様式には驚かされる。フィレンツェは使用している石が違うからかローマの建築とは全く色彩が異なる。そしてさらにこの独特な模様。ローマは宗教色が強いのに対し、フィレンツェは純粋に美を追求したということなのだろうか。宗教都市ローマと、経済都市フィレンツェ。その違いは思いのほか大きいのかもしれない。

そう考えてみると、このドゥオーモにはどこか合理的なものを感じる。華美な装飾や豪華絢爛さを誇ることもない。王の栄華や神の奇跡の偉大さを語るための施設ではない。商人たちの合議制の下このドゥオーモは建造されている。その違いは大きいと実感した。

豪華絢爛さよりも趣味のよさ、センスのよさを求めたという雰囲気を感じる。

これぞ商人の心意気ということか。

まあ、ローマにも合理的でセンスのよい教会もたくさんあるので一概には言えないが、フィレンツェの象徴は明らかに何か違うものがあるということを感じたのであった。一言で「イタリア」と言っても「国家」としてイタリアが統一されたのは19世紀後半の話。それまではそれぞれが独立した国家だった。ローマもフィレンツェもミラノもベネツィアも全て違う国。文化も思考も趣味嗜好も当然異なる。イタリアは街ごとに全く異なる雰囲気があるのが面白い。

フィレンツェの顔ウフィツィ美術館を訪ねて

フィレンツェ中心部はそれこそどこを歩いても驚愕してしまうほどの美しさ。何かスケールが違う。フィレンツェの初めての街歩きはもはや鳥肌が立ちっぱなしだった。これほど鳥肌が持続したのはこれまでほとんど記憶がない。ただただ、「うわぁ・・・」とため息が漏れっぱなしだった。

最初にここを訪れた時にはこの建物が美術館なのかと驚いたものだ。看板が無ければ通り過ぎて行ってしまったかもしれない。ではいよいよウフィツィ美術館に入っていくことにしよう。

入場して階段を上ってやって来た。するといきなりはっとするような光景を目の当たりにする。

この廊下自体がまさしく絵画のようではないか。

ちなみに私は朝一番の時間帯を予約していたので、これほど人がいないウフィツィ美術館を楽しむことができた。ここから30分もすれば人だかりでものすごいことになるので、予約する際は朝一番を強くおすすめする。

この美術館に入ってすぐのエリアは中世の作品が主に展示されている。

そこから初期ルネサンスを代表するピエロ・デ・フランチェスカの作品が展示された部屋へと繋がっていく。

この美術館のありがたいのは、順路通り進めば中世絵画から初期ルネサンス、盛期ルネサンスへの流れを見ていくことができるという点だ。年代が下るにつれてどんどん画風が変化していくことが一目でわかる。この展示スタイルには感心してしまった。

そしていよいよボッティチェッリの登場だ。ルネサンスといえばこの人だろう!

誰もが知るこれらの作品がこのウフィツィ美術館には展示されている。

だが、私はこれらボッティチェッリの代表作中の代表作ではなく、同じ部屋に展示されていた次の絵に心を奪われてしまった。

特に、ここに描かれたマリアである。私は彼女から目を離せなくなってしまった・・・!

ボッティチェッリの絵は何かが違う。実はイタリアに来る前にもフランクフルトのシュテーデル美術館で私はボッティチェッリの絵を観ている。

その時も薄々感じていたのだが、ウフィツィのあの絵を観てはっきりとわかった。そう、言うならば顔力とでも言うべきものをボッティチェッリからは感じるのである。

シンプルに言うならば、顔が強いのだ。他の表情を想像できない程確固たるものを彼の絵から感じる。

私にはこれ以上のことはわからない。だが、私はこのマリアに強烈に惹きつけられてしまった。魅了と言っていい。「よし、これで最後だ」としっかり目に焼き付けてこの部屋を後にしても、結局また戻って来てこの絵に見惚れてしまう。その繰り返し。私は二日連続でウフィツィを訪ねたのだがこのやりとりを10回近く繰り返してしまった。どれだけこの絵が好きなのだと自分でも苦笑いするしかなかった。

そしてこちらがドストエフスキー夫妻もよく観に来ていたクレオメネスの作品「メディチのヴィーナス像」が展示されている部屋である。中に入ることはできないのでこうして部屋の外から眺めることになる。

これはまたなんと洗練された配置・・・フィレンツェの美的センスよ!

現在ルーブル美術館に所蔵されている『ミロのヴィーナス』が出土するまでは、ヴィーナスと言えばこちらの方が有名だったそう。そして女性美の極致としてこの像が評価されていたとのこと。ふうむ・・・だが、やはり私の個人的な彫刻の美のベストはやはり『サモトラケのニケ』だろう。

まあ、当時の人たちの感覚と現代日本に生きる私とでは美的センスの感覚も違うのは当たり前だし、さらに言えばひとりひとり好みだって違う。これはあくまで「私の好み」。どっちが上か議論は不毛の極み。ただ、ドストエフスキーもこのヴィーナスを観てどう思っていたかというのは気になるところではある。

そしてドストエフスキーが好んでいたというラファエロの『荒野の洗礼者ヨハネ』はミケランジェロの絵と、ラファエロの『ヒワの聖母』の間にあった。

正直、私はこの絵を初めて観た時、「何でドストエフスキーは他の絵ではなくこの絵を好きになったのだろう」と思った。隣にはラファエロの有名な『ヒワの聖母』もあるのだ。それにも関わらずドストエフスキーはこの絵にたいそう好んだ。う~ん、なぜだろう・・・

そうしてじっくりと観ている内にふと気付く。いつしか自分もこの絵から目が離せなくなっていることに・・・

ぱっと見ただけではその魅力が伝わらないものもある。ゆっくりとじ~っと見て初めて何となく伝わり始めるタイプのものだってある。おそらくこの絵は後者であろう。

じっくりと全体を観ているとふと不思議に思うことがあった。

この絵、光源は左上の十字架のように見えるのだが、どうも体の後方にあるように見える。だが、構図的には十字架からヨハネのラインが一直線に走っていて非常に気持ちがよい。観ても観てもこの光源問題はわからない。私の目の錯覚だろうか。考え過ぎだろうか。シンプルに十字架はヨハネより前にあるのだろうか。ただ、そんなことを考えながらじっくり観ていると、だんだんドストエフスキーがこの絵に惹かれた理由がわかってきたような気がした。

この絵をじっと見ていると、闇からヨハネが浮かび上がってくるように見えてくる。そしてドストエフスキーが愛してやまない「斜光」だ。ドストエフスキーの作品では「斜光」が重大な場面で何度も出てくる。彼にとって暗闇に差し込んでくる光線は救済の光でもある。彼にとってこの闇と光のコントラストは重大な意味を持つのだろう。ドストエフスキーが「光と闇の巨匠」レンブラントを好んでいたというのもこの話に重なってくる。そう考えてみるとこの『荒野の洗礼者ヨハネ』もレンブラント的に見えてくる。

他にもウフィツィ美術館には名画中の名画がずらりと展示されていて、とてもじゃないがここでは紹介しきれない。

ただ最後に一つだけ言うとするなら、左上の『キリストの洗礼』はレオナルド・ダ・ヴィンチがアシスタントを務め、左下の天使と背景を描いたとされている。

たしかに実際に絵を観てみるとその技術の差には驚くしかない。ダ・ヴィンチのあまりの見事さに、この絵を描いた師匠はそれ以降筆を折ったという伝説も生まれたほどである。この伝説は後世の創作であるようだが、たしかにこんなものを見せつけられたらそうなってもおかしくないなと気の毒になってしまった。ダ・ヴィンチ恐るべしである。

正直、私はフィレンツェに来るまでウフィツィ美術館にそこまで期待はしていなかった。ドストエフスキーが愛したピッティ宮のラファエロ作『小椅子の聖母』にばかり目が行き、こちらにまで頭が回っていなかったのである。

しかしどうだろう。このウフィツィ美術館は私の想像より30倍も素晴らしい所だった。やはりこの美術館が世界でトップの位置にいるのも納得だ。ぜひまた訪れたい場所である。そしてまたあのマリアにぜひとも会いたいものだ・・・!

ドストエフスキーも愛したピッティ宮のラファエロ『小椅子の聖母』

さて、ウフィツィ美術館を訪れた後に私が向かったのはラファエロの『小椅子の聖母』が所蔵されているピッティ宮だ。

ピッティ宮はドゥオーモからはアルノ川を渡った対岸にある。

さすがはフィレンツェの誇る美術館。宮殿内部の美しさを堪能しながら、所狭しと並んだ彫刻や絵画を鑑賞することができる。ウフィツィ美術館と比べると空いていて、のんびりした雰囲気で拝観できるのもありがたい。

さあ、ラファエロの『小椅子の聖母』ある部屋までやって来た。

部屋の壁におもむろに掛けられているその絵を観た時、私は二度見してしまった。「えっ!こんなにあっさりと飾られていいの!?」と。

あまりに無造作、あまりに無防備である。これには驚いた・・・

これがドストエフスキーも愛した『小椅子の聖母』である。

だが、実はこの絵に対しても私は最初強い印象を受けなかった。「あぁ、なるほど、これが例の絵なのだな・・・」くらいだったのだ。

しかし、少し経ってドストエフスキーがこの絵に惚れ込んだということを頭に浮かべながら見続けていると、段々この絵に引き込まれていった。というより、もう虜になっていた。もう目が離せない。気づけば10分以上も経っている。そしていつものように仕切り直しでその辺を歩き回りリセットしてからもう一度この絵の前に立つ。

すると色々なことに気付いたのであった。

まず、この聖母。母の慈しみの仕草が強く出ている。

ちょうどこの絵の向かい側に展示されているのもラファエロの聖母子画だ。これと比べればわかりやすい。

向かいのマリアはただイエスを抱えているだけ。しかも下を見て瞑想的な雰囲気。幼子イエスもどこか悟った顔をしている。

だがこちらのマリアは明らかに幼子イエスを慈しみ、守っている。そしてイエスも何か不安げな顔をしてマリアに身を委ねている。これは意外と珍しい構図なのではないだろうか。母マリアの愛がこれほどストレートに感じられる絵はほとんどないのではないだろうか。少なくとも私には記憶がない。母を早くに亡くしたドストエフスキーは優しい母の面影をここに投影していたのかもしれない。

そしてこの絵は額縁も素晴らしい。円形の絵と四角い金の額縁がバランスよく組み合わさっている。そして背景が真っ黒というのが極めて重大な効果を与えている。この絵をしばらく見つめていると本当にマリアがそこにいるかのように感じられてくる。黒は無限の奥行きを感じさせる。そしてそこに浮かび上がってくるマリア。絵の丸い輪郭が本当にそこに空間があるかのような感覚にさせる。特にイエスのあごの下の黒い空間が中心点の役割をしている。この奥に無限がある。マリアが無限の暗黒からこちらに飛び出てくるような動きすら感じてしまう。画像で観るのと実際にオリジナルを目の前にするのではまるで違う。

あぁ・・・なんと素晴らしい絵だろう。私はもはや完全にマリアの虜である。

ボッティチェッリのマリアにも撃ち抜かれたがこのマリアにもどうにも抗えない。何て浮気者な私だろう!

このマリアの優しい姿に私は心底うっとりしてしまった。ドストエフスキーがこの絵を好きになったのがよくわかる。ボッティチェッリの強い顔とは全く違う。このマリアの優しさは度を超えている。

私はこのマリアに完全に参ってしまった。

一時間近く私はこの絵の前で呆然としていた。帰ろうと立ち去っても結局「あともう一回だけ」と戻るのを繰り返した。ボッティチェッリの時と一緒である。あぁ、また会いたい。フィレンツェに行きたい・・・この記事を書いている今も心の底から思う。

そして絵画を見終わり、ピッティ宮内のカフェでのんびりしながら私はフィレンツェでの時間を振り返っていた。

ウフィツィ美術館にピッティ宮。溢れかえらんばかりの名画を私はこの短時間で目にしたのである。そしてその極めつけがラファエロの『小椅子の聖母』だった。マリアのあの優しい顔を思い浮かべると思わずぽーっとしてしまう。

そんな時を過ごしながら私はふと気付いた。ドストエフスキーも私と同じようにここで大量の名画を見た。そしてその中でもラファエロの『小椅子の聖母』を最も愛した。リッピでもボッティチェッリでもダ・ヴィンチでもティッツァーノでもカラヴァッジョでもなく、このマリアをドストエフスキーは愛したのだ。

本で読む分には「ドストエフスキーは〇〇を愛した」で終わりである。そしてその言葉をもとに私たちは絵を観に行く。しかしドストエフスキーは大量の名画の中からこの絵を選んだのだ。「選ぶ」ということは「それ以外の選択肢を消すこと」に他ならない。

ドストエフスキーがこのマリアを好んだ理由があるように、リッピやボッティチェッリやダ・ヴィンチやティッツァーノやカラヴァッジョを選ばなかったのにも理由があるのである。彼らも世界最高の巨匠だ。その巨匠を選ばなかったというところにドストエフスキーの趣味嗜好が現れている。「なぜ彼らを選ばないか」というところにもドストエフスキーを知る手掛かりはあるのである。これは盲点であった。

「何が好きか」ということは、「何が好きではないか」と表裏一体である。

そんなこともこのピッティ宮で感じたのであった。

ドストエフスキー夫妻が散歩したボボリ庭園

アンナ夫人の第二子妊娠がわかり、二人は健康のためにも大いに散歩に精を出した。

アンナ夫人が「わたしは医者にうんと散歩するように言われていたので、いっしょに毎日、ボボリ庭園(ピッティ宮殿をめぐる庭園)を歩いたが、そこでは一月というのに、ばらの花が咲いていた。ここで日なたぼっこをして将来の幸福を語りあった。」と『回想』で述べていたことを皆さんも覚えておいでだと思う。

このボボリ庭園へはピッティ宮の美術館との共通券で入場できるので私も早速この庭園を歩くことにした。

だが、歩き始めて唖然とした。この庭園・・・広すぎる・・・!

少し歩いたところにマップがありそれを見てショックを受ける。今これだけ歩いたのにこれしか進んでいない・・・

うん。これは無理だ。全部歩くのはやめよう。ドストエフスキー夫妻の健脚ぶりには毎度のこと本当に驚かされる。

庭園というよりもはや山。山を丸ごと庭にしてしまったという方がしっくりくる。

さらに歩けば木々も増えてまさに山という雰囲気。木と木の間から見えたフィレンツェが薄もやもかかっていてまるで絵画のよう。鳥のさえずりも心地よい。こういうところをドストエフスキー夫妻は歩いていたのだ!

一時間弱休み休みしながらできる限りの範囲で歩いてみた。だがそれでも全体の3分の1も歩けなかったと思う。

広い。広すぎる!長旅の疲れがそろそろ出始めた私にとってこれはかなりの体力消費であった。本当にドストエフスキー夫妻は元気だなと思う。

ドストエフスキーの家

さて、このフィレンツェの記事の最後に、ドストエフスキー夫妻が住んだ家を紹介したいと思う。

写真正面の工事中の建物がドストエフスキー夫妻の住んだ家である。「一八六八年十一月の末、当時イタリアの首都だったフィレンツェに移り、ピッティ宮殿の近くにおちついた。」とアンナ夫人は述べているが、なんとびっくり!本当にピッティ宮の目の前だった。

写真右手がドストエフスキーの家、左手の大きな建物がピッティ宮だ。

ピッティ宮前の広場からもばっちりドストエフスキーの家が見える。まさかこんな近くだったとは。

私はフィレンツェ滞在の中、何度もここにやって来た。ドストエフスキーの家を見に来るためでもあったし、ピッティ宮にも用があったからだ。

そしてフィレンツェ滞在も終わりに近づき、最後の挨拶をしようとここにやって来たとき私はふと思った。

アンナ夫人はこの旅に出た時はほんの少女のようだった。だがバーデン・バーデンの地獄を経て、さらにはジュネーブで我が子の誕生と死を経験した彼女は人間として、母として圧倒的な成長をすることになった。この時にはすでに文豪に憧れていた少女ではなく、もはやドストエフスキーを守るほどの存在になっていた。

そしてドストエフスキー。よくよく考えれば、彼はそもそも恐るべき精神力の持ち主だ。死刑宣告にも耐え、シベリア流刑も耐えきった。ギャンブル中毒は彼の弱さというより、むしろその精神的な強さ、極端さが招いた惨事だったのかもしれない。並の人間ならあそこまで全てを賭けてギャンブルなどできないだろう。あの優雅な保養地バーデン・バーデンであんな賭け方をする人間などやはり常軌を逸している。これはやはり彼の精神の巨大さ、過剰さ、極端さがあったからこそなのではないだろうか。

二人はバーデン・バーデン、ジュネーブ、ヴヴェイでどん底を見た。そんな彼らに恐いものはもう何もない。這い上がるしかないのだ。

悲しみや苦しみを分かち合い、今や二人は強固な絆で結ばれた。彼らの復活はいよいよここから始まっていく。自分たちをミコーバー夫妻になぞらえたフィレンツェでの生活はこの旅の大きな転換点になったのではないだろうか。

また、ドストエフスキーの小説作品においても『悪霊』、『未成年』、『カラマーゾフの兄弟』の原型となった『大いなる罪人の生涯』もここフィレンツェで着想している。(このことについては以前当ブログでも紹介した「『カラマーゾフの兄弟』はなぜ難しい?何をテーマに書かれ、どのような背景で書かれたのか~ドストエフスキーがこの小説で伝えたかったこととは」を参照)

ドストエフスキーの思想形成を考える上でもフィレンツェの日々は大きな意味を持っているのではないだろうか。

あぁ、美しきフィレンツェ!できるなら私ももっともっとゆっくり滞在したかった!

そして今回の記事では紹介できなかったが信じられないほど美しい建築、芸術がまだまだあった。

さすがは花の都。この街の芸術には感嘆させられっぱなしだった。

いつかまた行ける日があれば・・・!そう願うばかりである。

ドストエフスキー夫妻にとってもこの街での滞在はかけがえのない日々だったと私は信じたい。

続く

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント