(27)帰国後のアンナ夫人の無双ぶり!借金取りも撃退!ドストエフスキーも全幅の信頼を寄せるその姿!

【ドイツ旅行記】(27)帰国後のアンナ夫人の無双ぶり!借金取りも撃退!ドストエフスキーも全幅の信頼を寄せるその姿!

前回の記事「(26)ドストエフスキー夫妻の4年ぶりの帰国!旅を経てすっかり丸くなったドストエフスキーとアンナ夫人の成長とは」ではついにドストエフスキー夫妻がロシアに帰国したところまでをお話しした。

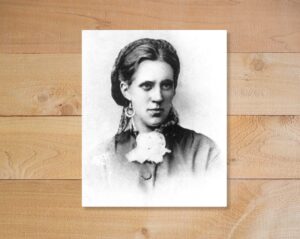

今回の記事ではそんな旅を経て成長を遂げたアンナ夫人の姿をぜひ皆さんにご紹介したい。4年の月日が経ち、二人は出発前とは全く違う人間となって帰ってきた。一回りも二回りも成長した彼らは帰国後どんな生活を送ったのだろうか。

帰国後間もなくのアンナ夫人

帰りつくと、さっそく夫の親類たちが訪ねてきたが、みんなとたいへん気もちよく会うことができた。

この四年間に、兄嫁のエミリヤ・フョードロヴナの境遇はずっとよくなっていた。長男のフョードル・ミハイロヴィチはひとかどの音楽家になって、ピアノを教えながらいい収入を得ていた。次男のミハイル・ミハイロヴィチは銀行につとめていた。娘のエカテリーナ・ミハイロヴナも速記の仕事をしていたので、一家はかなり余裕のある暮しだった。それにまた兄嫁は、留守のあいだに、よほどさしせまったことさえなければ、家族をかかえているフョードル・ミハイロヴィチに助けてもらうわけにはいかないという考えが身についていた。

義理の息子のパーヴェル・アレクサンドロヴィチだけは別で、相かわらず「父」と呼んでいるフョードル・ミハイロヴィチが、彼のみかその家族まで見るべきだという考えをどうしても捨てきれないでいた。

けれどもわたしは、彼とも快く会うことができた。主として、この四月に結婚したばかりの相手のナジェージダ・ミハイロヴナが、とても気にいったからだ。彼女は、あまり背のたかくない、ひかえ目な、おろかでない気だてのいい女性だった。こんな女性が、どうしてパーヴェル・アレクサンドロヴィチのようなやり切れない人間に嫁ぐ気になったのか、どうしても理解できなかった。そして前途はきっと平坦ではないだろうと、気の毒でならなかった。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー2』P2

西欧旅行に出る前、アンナ夫人が最も苦しめられたのは身内からの嫁いびりだった。

しかし以前苦しめられた兄嫁エミリヤも4年の間にずいぶん変わり、良好な関係を築ける空気ができていた。

アンナ夫人も4年で成長したが、ドストエフスキーという普請相手がいなくなったエミリヤ夫人も同時に変化していたのだった。これはアンナ夫人にとっては大きな救いとなったことだろう。

だが残念ながら、天敵パーヴェルだけは全く変わっていなかった。彼は相変わらず無頼漢のままで、アンナ夫人にも嫌がらせを続けようとしていたのだった。

しかしアンナ夫人は以前のアンナ夫人ではない。もはやパーヴェルに好きになぶり者にされるような妻ではなかったのだ。その顛末を見ていこう。

ドストエフスキー夫妻はペテルブルグで家探しをしているところだった。

家具の取りきめができると、わたしはすぐに借家さがしにかかった。それを聞くと、パーヴェル・アレクサンドロヴィチが自分も手伝うと言いだした。そしてさっそくその晩に、八部屋のいい住いがとても安く—月百ルーブルで見つかったと言ってきた。

「どうしてそんな大きな家がいりますか」とわたしはびっくりして聞きかえした。

「ちっとも大きくはありませんよ。あなたたちには客間と書斎と寝室と子ども部屋、わたしたちには客間と書斎と寝室、それに食堂は共同にしましょう」

「じゃ、いっしょに住むつもりなんですか」とわたしはあまりのあつかましさに驚いて言った。

「そうしなくてどうします。女房にはちゃんと言ってあります、父が帰ってきたら、いっしょに住むんだ、とね」

そこでわたしは、事情はもうすっかり変ってしまったのだから、またいっしょに住むなど、どんなにしても承知することはできない、と真剣に説いてきかせた。パーヴェル・アレクサンドロヴィチは例によって、失礼なロのききようをして、夫に言いつけるとおどしたが、わたしはもう耳を借そうとしなかった。四年間もはなれて暮してきたことは、わたしにとって無駄ではなかった。彼はおどしを実行にうつしてフョードル・ミハイロヴィチに訴えたが、夫の返事はこうだった。

「家庭のことは妻にまかせてある。だから彼女の決めたようになるだろう」

こうしてもくろみがくずれたので、彼はいつまでもわたしに腹を立てていた。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー2』P4

まず、そう簡単にパーヴェルにしてやられない強い意思ができた。そして合理的に対処できる機転と忍耐、さらには夫ドストエフスキーによる強力な援護である。

「家庭のことは妻にまかせてある。だから彼女の決めたようになるだろう」

なんとスカッとする一撃だろう!

かつてのドストエフスキーだったら「まあまあ、パーヴェルのことは大目に見てやってくれ・・・」とアンナ夫人に妥協を迫っていたことだろう。だが今は違う!もはやドストエフスキーは妻に全幅の信頼を置いている。その信頼ぶりがこの言葉にはっきりと表れているのではないだろうか。

やはりこの4年間、ロシアを離れたのは二人にとって本当に良かったのだと思う。もしそのままロシアに残っていたらこのような信頼関係を作ることができていただろうか。私は非常に危ういものを感じるのである。

では、次にアンナ夫人が借金取りを撃退したエピソードを紹介しよう。これもアンナ夫人の成長ぶりが顕著に見えるエピソードである。少し長くなるが非常に興味深い内容なのでじっくりと見ていきたい。

借金取りを撃退するアンナ夫人

一八七一年九月に、ある新聞が、作家ドストエフスキーの帰国を報じたが、これはわたしたちには熊の親切のようなものだった。それまでおとなしくしていた債権者たちが、たちまち借金を取り立てに押しかけてきたからだ。まっさきにやってきて、はげしく責めたてたのは、ギンテルシテインという男だった。おまけにこの借金はフョードル・ミハイロヴィチ自身のものでも、雑誌関係のものでもなく、亡くなった兄のタバコ工場に関係したものだった。

ミハイル・ミハイロヴィチはいっぱしの事業家で、雑誌のほかに、タバコ工場も持っていた。タバコの売上げをふやそうとして、はさみや、かみそりや、ぺンナイフなどを景品として葉巻の箱につけることを思いついた。この意表をついた景品のおかげで買い手はうんとふえた。

彼は、これらの金物をこのギンテルシテインという卸屋から買っていた。この男はそれを信用売りして、高い利子を兄から取った。兄は雑誌『時』の予約者が順調に伸びたときに、すこしずつギンテルシテインに払っていたが、この商人を債権者のなかで一番うるさいやつだと言っていたそうだ。亡くなるほんの数日まえに、兄嫁とフョードル・ミハイロヴィチに、「やっとのことでギンテルシテインの蛭野郎から逃れることができた」と嬉しそうに言ったという。

兄の死後、フョードル・ミハイロヴィチが負債全部をかぶったとき、ギンテルシテインの細君がやってきて、二千ルーブルほど貸しがあると言った。

彼はみんなすんだという兄の言葉を思い出して、そう言うと、彼女は、これは別くちで、証文なしに貸したのだと言い張った。彼女は懇願して、金を払ってくれるか、せめて手形を書いてほしい、そうでないと自分は亭主に殺されるかもしれない、とひざまずいて泣きだす始末だった。

いつも人の善意を信じたフョードル・ミハイロヴィチは、言うとおりに千ルーブルずつでの手形を二枚書いて渡してやった。最初の一枚は一八六七年までに支払いがすんだが、二枚目の手形は利子がかさんでこの五年間に千二百ルーブルになっていた。帰ってくるとすぐにギンテルシテインがやってきたのはそのためだった。

彼は脅迫状をよこしたので、夫は、正月まで待ってくれ、そうすれば小説の金がはいるから、とたのみにわざわざ出かけて行ったが、がっかりして帰ってきた。ギンテルシテインが、もうこれ以上待てない、家具などをみんな差し押え、額に達しなければ、債務監獄にはいってもらうつもりだと言った。

*イズマイロフスキー連隊第一中隊のタラーソフの家にあった監獄は、負債のはらえない者が入れられるので、こう呼ばれていた。

「だが、家族とはなれて、いろんな連中といっしょにぶちこまれて、どうして文学の仕事ができますか。働けないようにされて、どうして払えますか」と夫は言った。

「いや、あんたは有名な文学者だから、文学基金がすぐに請けだすとわたしは思ってますよ」とギンテルシテインは答えた。

フョードル・ミハイロヴィチはそのころの文学基金の活動に好意をもっていなかった。だから、助けてくれるかどうかわからないし、たとえ助けてくれるといわれても入獄したほうがましだ、とギンテルシテインに言った。

わたしは夫と、どうすれば一番いいか長いこと話しあって、まず百ルーブルわたしたあと、正月まで月々五十ルーブルずつ払い、残りは来年になってから返すからとギンテルシテインに相談してみることにした。夫はもう一度彼をたずねて話してみたが、ひどく腹を立ててもどってきた。長い交渉のあげく、ギンテルシテインはこう言ったそうだ。

「たしかに、あんたは働きのあるロシアの文学者だ。それにくらべりゃ、わたしはしがないドイツの商人にすぎませんよ。だがね、わたしのようなものでも、世間に知られたロシアの文学者を債務監獄にたたきこむことができるってことを見せてやりたいんですよ。わたしはきっとやりますぜ」

これはドイツがフランスとの戦争に勝ってからのことで、ドイツ人はだれでも得意になって、横柄な態度をとったものだった。

フョードル・ミハイロヴィチにたいするこんな態度はくやしくてならなかったが、自分たちが悪党の手におちてしまって、そこから逃れられないことをわたしはさとった。ギンテルシテインはおどすだけではなさそうだと思ったので、どうしてもわたしは自分の力で解決しようと決心した。そして夫には何も言わずに(夫はきっと止めるにちがいなかった)、ギンテルシテインのところに出かけて行った。

横柄な態度で彼はわたしに言った。

「耳をそろえて払うか、それとも、一週間後に差押えをくって競売にかけられ、旦那がタラーソフの家にぶちこまれるか、二つに一つですぞ」

*世間では、債務監獄のことをこう言っていた。

「いまの住いはわたし個人の名義で借りたもので、夫には関係ありません。それに家具は月賦でまだ払い切ってないので、それが終るまでは差押えはききませんよ」とわたしは落ちついて答えた。そしてその証拠に借家の書類と家具の契約書の写しを見せて、言った。

「債務監獄にぶちこむそうですが、そうなればわたしは夫を債務の期限満了まで入れておくつもりです。わたし自身は近くに引っ越して、子どもと訪ねて行っては夫の仕事を手つだうことにします。そうすればあなたは一文だって手にはいらない。おまけに彼の『食費』まで払わなければならなくなるでしょうよ。ほんとうに、あなたは自分の強情っぱりの報いを受けるのですよ」

*債務監獄にはいれば借金は帳消しになった。千二百ルーブルの負債のためには九カ月ないし十四カ月はいっていなければならなかった。

**債権者は債務監獄にはいった自分の債務者の食費をはらわなければならなかった。ギンテルシテインは、こんなに長く待ってやったのに、借金を払おうとしないのは恩知らずだと、夫を悪く言いはじめた。わたしはカッとなって言いかえした。

「ちがいます。あなたのほうこそ夫に感謝するべきです。もうずっとまえに払い終ったはずの借金にたいして、夫が、おかみさんにだまって手形を書いてやったのじゃありませんか。夫がそんなことをしたのは、心がひろいから、ただあわれに思ったからですよ。おかみさんが泣きついて、あなたに殺されると言ったからです。それでもなお、おどしをほんとうに実行するつもりなら、わたしはこのいきさつをみんな書いて、『祖国の子』にのせることにします。そうすれば、『正直な』ドイツ人がどんなことをやりかねないか、みんなに知れわたることでしょうよ!」

わたしは夢中になって、ロをついて出る言葉をそのまま吐き出した。今度は腹を立てたようすが効いたようだった。ドイツ人は恐れをなして、いったいどうすればいいのかとたずねた。

「きのう夫が言ったことと同じです」

「へえ、ようございます、お金をいただきます」

ギンテルシテインがあとになって気が変り、またわたしたちを困らさせたりするのを恐れて、わたしはくわしい条件を書いた受取りを要求した。こうしてしばらくでも夫に安らぎをもたらすことができたのを得意になって家に帰った。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー2』P6-10

天晴れアンナ夫人!なんと見事な立ち回り!

この四年間でアンナ夫人はこんなことまでできるようになったのである!この時アンナ夫人は25才。信じられないほどの優秀さ、肝の据わりっぷりである。

アンナ夫人はこの後も立て続けにやってくる債権者も次々と撃退する。夫ドストエフスキーが執筆に集中できるよう、こうした対応は彼女が一手に引き受けることになった。もちろん、ドストエフスキーがアンナ夫人にそれを頼んだわけではない。彼女はドストエフスキーにそれを知られる前に未然にやってのけたのだ。家に押しかけてくる債権者たちと最初に面会するのはアンナ夫人である。家に通してドストエフスキーと会わせてしまえば、気弱で信じやすいドストエフスキーのこと、交渉は向こうの思うがままになってしまう。執筆にも支障が出る。だからこそアンナ夫人はそれらを未然に防ぐべく自力で債権者との対応に当たったのだった。

恐るべき丹力である。

だが、よくよく考えてみればこれは驚くにあたらない。なぜなら、彼女は旅の最中、最恐のギャンブラー、ドストエフスキーに散々金をむしり取られ通しだったのだから!この男より恐い借金取りなどいるだろうか!食べ物も満足に買えない状況でもドストエフスキーはアンナ夫人からあの手この手でお金を取っていったではないか!

ただ、ドストエフスキーという男の救いは暴力を振るわなかったという点だ。彼はアンナ夫人に対して決して暴力を振るおうとしなかった。当時は夫による折檻が当たり前の時代だったにも関わらず、彼はそうしなかったのである。私はそのことに大きな救いを感じている。

だが、そのことを私の友人に話してみると彼はこう言った。「たしかに暴力は振るわなかったかもしれないけど、泣き脅しでネチネチ精神的にお金をせびるのもそれはそれでタチ悪いよね(笑)」と。

たしかにその通りだ!(笑)

いづれにせよ、ドストエフスキーという恐怖の取立人と4年間ずっと過ごしてきたわけである。そんじょそこらの取立人ではもう動じないのだろう。人生何がプラスになるかわからない。どん底だったと思っていたあの体験が今やこうして役に立っているのである。

アンナ夫人はこうして借金取りを撃退できるまでになった。

そして彼女はこれまでと変わらず速記と清書でドストエフスキーの執筆を助けただけでなく、出版業まで手掛けることになる。この出版業のおかげでドストエフスキー家の財政は大きく回復し、ドストエフスキーの最晩年にはあの莫大な借金を完済するまでになる。ドストエフスキー自身もこの出版業のおかげで読者と親しい関係を結ぶことができた。文壇の喧々諤々の嵐ではなく、読者からの心の込もった手紙が届くようになったのだ。これもアンナ夫人の尽力によるものが大きい。作家と読者を直接結び付けたのもアンナ夫人の出版業のおかげだったのだ。ドストエフスキーは読者からの手紙に強く心を打たれ、真心込めた返信を綴っている。そしてその手紙を通じたやりとりが『作家の日記』に記されたこともある。彼にとって、自分を慕ってくれる読者の存在は心の底から嬉しいものだったのだろう。晩年の幸福な生活はこうしたところからも生まれてきていたのである。

さて、私の旅もいよいよ終わりを迎える。ドストエフスキー夫妻の西欧旅行を辿る旅というテーマでここまでお話ししてきたが、いかがだっただろうか。あまりの波乱万丈ぶりにひとつの小説を読んでいるかのような気分になったのではないだろうか。

まさに彼らの旅は私達の想像を絶するスケールのものだった。

帰国後のドストエフスキー夫妻もこれまた面白い。本当は細かくお話ししていきたいところではあるのだがそうもいかない。

だが、もうひとつだけ皆さんにお話ししたいことがある。

実はヨーロッパにはもう一つ、ドストエフスキー夫妻ゆかりの地があるのだ。

それが1874年、75年、76年、79年と4度にわたってドストエフスキーが病気療養したドイツの保養地バート・エムスという地だ。

ドストエフスキーはここで肺カタルの治療のために療養することになった。家族のもとから離れたくなかったドストエフスキーではあったが医者の勧めでしぶしぶこの温泉で有名な療養地にやって来ることになったのである。

次の記事ではそのバート・エムスのドストエフスキーについてお話ししていく。結婚してから10年近く経ってもアンナ夫人が好きで好きでたまらないドストエフスキー。彼はエムスからアンナ夫人に熱烈なラブレターを送り続ける。

あの『悪霊』を書いた文豪とは思えぬほどのデレデレぶりをぜひ皆さんにお目にかけたい。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント