(14)ドストエフスキーとアンナ夫人の結婚は運命だとしか思えない~なぜアンナ夫人は彼を愛し、守ろうとしたのか

【ドイツ旅行記】(14)ドストエフスキーとアンナ夫人の結婚が運命だったと思う理由~なぜアンナ夫人は彼を愛し、守ろうとしたのか

前回の記事「(13)ドイツ、バーデン・バーデンでドストエフスキーゆかりの地を巡る~カジノで有名な欧州屈指の保養地を歩く」でお話ししたように、バーデン・バーデン滞在の最終夜、私はカジノを体験した。

そして私は鉄道の時間に間に合うように、翌日の朝、ドストエフスキーの像に最後の別れを告げに行った。最後の最後にどうしても私は彼に会いたくなったのである。

11月中旬だと朝7時過ぎでも薄暗い。

この道を歩くのももう最後か・・・私はバーデン・バーデン滞在中、ほとんど毎日ここを歩いた。日によっては一日二度歩いた日もある。それほど私はバーデン・バーデンのドストエフスキー像に惚れ込んでしまったのだ。

あぁ、この景色ともお別れだ。哀愁漂うドストエフスキー。前回の記事でこれでもかとお話ししたが、本当にこの像は素晴らしい。今こうしてこの旅行記を書いているが、この像への愛は全く変わらない。もう一度行会いたいと思わずにはいられない。

朝露のドストエフスキー。なぜかこれが私の中で強く印象に残っている。

私はドストエフスキーのそばでバーデン・バーデンの街を眺め最後の時間を過ごした。

ドストエフスキーの像からの帰り道、ドストエフスキーの家にも立ち寄った。この家の二階に住んでいた二人。アンナ夫人はこの家で一人残されていつも泣いていたのだ。そして狂気のドストエフスキーが階段をとぼとぼ上がって帰ってくる。そして金をまた持って行くのだ・・・

そんな様子を想像すると、改めて「よくアンナ夫人は耐えられたな・・・」と思った。

だが、ふとこうも思った。

そうだ!!アンナ夫人は『賭博者』を口述筆記したその人ではないかと!

少し前までは私はアンナ夫人に対して「よくこんな作品を書いた人を好きになれるな。『罪と罰』とか他の作品への愛だったり、ドストエフスキーの人柄に惚れたからこそなのかな」と思っていた。

だが、『賭博者』は単にギャンブルの狂気で終わる作品ではないのだ。この作品には「終わってしまった人間、死んでしまった人間が、復活をかけて勝負をする」ということが書かれている。アンナ夫人もそれを知っていたはず。そしてドストエフスキーも単にギャンブルに溺れていたわけではなく、悲惨な人生にけりをつけるために賭けていたのだと。自分のためだけでなくアンナ夫人のためでさえあったと。

ドストエフスキーは元々自分で借金をこさえたわけではない。しかも兄の死後その家族の面倒まで見ている。先妻の連れ子パーヴェルも言わずもがな。つまりそもそも利己的な理由で借金を返せなかったのではない。そういうドストエフスキーをアンナ夫人は知っている。

莫大な借金に苦しめられ、返済の見通しも立てられない。妻のアンナ夫人を満足に養うこともできない。自分は卑劣漢だ。人間として終わっている人間だ。病気持ちで、しかも年寄りだ。そんな人生にけりをつけたい。また人間として復活したい。だからこそ人生を賭けてルーレットに走る。その一投にまさしく人生の復活を賭けていたのだ。

だが、これは私の希望的観測の可能性もある。これではフェアではない。たしかにモチューリスキーの『評伝ドストエフスキー』では「困窮や、明日をどう過ごすかという気づかいなどは、口実にすぎなかったのだ。ドストエフスキーは、賭博のための賭博に夢中になり、その下劣さ、その恐怖、その甘美な苦痛を愛したのである。彼の自然性がそれを—極限の感覚、運命との闘争、破滅の予感などを求めるのだ(P353)」と述べられている。

実際、私もモチューリスキーに同感である。やはりドストエフスキーは筋金入りの破天荒男だ。だが、同時に複雑な男でもある。こうした卑劣漢的なものが支配的でありながらも、人生の復活を賭けた一面もあったのではないかと私は思いたい。アンナ夫人もそう願っていたのではないだろうか。

いずれにせよ、アンナ夫人は『賭博者』の内容を熟知していた。もしかするとこの本がドストエフスキーのこうした賭博狂いのワクチンとなっていたのではないだろうか。「あぁ、本当にこうなるんだ」と、衝撃を和らげる効果があったのかもしれない。何も知らずにいきなりこのバーデン・バーデンでの狂いっぷりを見せられたらさすがのアンナ夫人もショックで倒れてしまうだろう。

そういう意味でも『賭博者』を口述筆記していたことは二人にとってある程度この場を救うものとなっていたのではないかと私は想像する。

そしてここまでこの旅行記に付き合って頂いた皆さんもそろそろ思い始めているかもしれない。

「それにしても、なぜアンナ夫人はこんなにもドストエフスキーを好きなのだろう。なぜこんなにひどい目にあっても逃げ出さないのだろう」と。

まさにその通り。私もこのバーデン・バーデンで改めてそう思わずにはいられなかった。特に、最終夜にカジノを体験し、翌朝こうしてアンナ夫人が泣き暮らしたであろう家を最後に見た時には強く感じたものだ。

だが、アンナ夫人の『回想』を読み返してみると、やはり二人の出会いと結婚は運命だったとしか思えないのである。この二人は出会うべくして出会い、恋に落ちたのだと思わずにはいられない。

この旅行記の前半でドストエフスキーの前半生を紹介したが、ここからはドストエフスキーと出会うまでのアンナ夫人について少しお話ししていきたい。アンナ夫人がここまでドストエフスキーを献身的に愛した理由が実はそこに隠されていたのである。これを知ればきっと皆さんも驚くと思う。そして彼らの結婚が運命であったことを確信することだろう。

アンナ夫人の家庭環境~年の差婚の先例としての両親

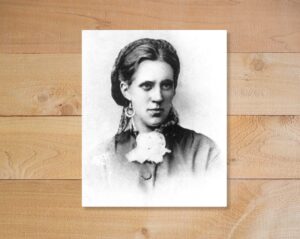

アンナ夫人は1846年に生まれ、父は市会や役所に勤める役人で母は富裕な商人の娘だった。

実はこの両親もアンナ夫人と同じく年の差婚だったのである。二人が結婚したのは父が42歳、母が29歳の頃だった。当時40歳を超えれば周囲から「年寄り」扱いされてしまうのだが、二人は出会ってすぐに意気投合し、結婚後も仲良く暮らした。こうした両親の姿を見ていたのもアンナ夫人に大きな影響を与えていたのかもしれない。ドストエフスキー45歳、アンナ夫人20歳という年の差婚も両親という先例があったのだ。

文学好きの父の影響でドストエフスキーの大ファンだったアンナ夫人

そしてアンナ夫人がドストエフスキーを愛した理由の大きな一つとして、彼女がそもそもドストエフスキーの大ファンだったということが挙げられる。

このことについてアンナ夫人は『回想』で次のように記している。

ある晩、話しているときにフョードル・ミハイロヴィチがこうたずねた。

「アーニャ、言ってごらん、いつ初めてわたしを愛していると気がついた」

「ねえ、あなた、ドストエフスキーの名は、子どものころから知っていましたわ。あなた、というよりあなたの小説のなかの人物に惹かれたのは、十五のときからですわ」

彼は笑いだした。冗談を言っていると思ったのだ。

「ほんとですよ。まじめに言っているのですわ。父は本を読むことがとても好きで、現代文学の話になると、いつもこう言っていました。『さあ、いまの作家といえば、だれがいるだろう。わたしの若いころには、プーシキン、ゴーゴリ、ジュコフスキーだった。いまの若手のなかでは、ドストエフスキーだ。『貧しい人々』の作者だよ。ほんとうの天才だった。不幸なことに、政治的事件に巻きこまれてシべリアに流されてしまった。その後うわさを耳にしないが』

だから、ドストエフスキー兄弟が雑誌『時』(ヴレーミヤ)を創刊しようとしていると聞いたときの父の喜びようはどんなだったでしょう。『あのドストエフスキーがもどってきたぞ。ありがたいことに、だめになっていなかったよ』と嬉しそうにわたしたちに言いました。

いまでもよくおぼえていますが、わたしたちは一八六一年夏をペテルゴフですごしたのです。母が買物に町に出かけるときには必ず、姉とわたしは、母にチェルケーソフ図書館に寄って『時』の新しい号を借りてきてほしいとたのんだものです。わが家のしきたりは古風でしたから、借りてきた雑誌はまず父が見ましたわ。かわいそうに父は、もうそのころ体がよわっていて、夕食のあと本や新聞を手にしたままソファでよく眠りこんだものです。わたしはそっと近寄って、さとられないように本を取って庭へ逃げました。そして植えこみのかげで、だれにもじゃまされずに、あなたの小説に読みふけろうとしたのです。ところが、どうでしょう、姉のマーシャがやって来て、自分のほうが大きいのだからと言って新しい雑誌を取りあげて、わたしが『虐げられた人々』の一章を読みおわるまで待ってと言ってもきかないのです」

思い出はまだまだつづいた。「わたしはずいぶん空想家でしたわ。だから小説の主人公たちは、わたしにはいつも実在の人物でした。ワルコフスキー公爵はきらいでしたし、アリョーシャは意志がよわいので軽蔑していました。イフメーネフ老人には同情して、あわれなネルリは心からかわいそうでした。ナターシャは好きではありませんでした。……ほら、あなたの小説の人物の名まえも、すっかり頭に残っているでしょう」

「わたしは覚えていない。それに小説の内容もぼんやりとしか覚えていない」と彼は言った。

わたしはおどろいた。「忘れたんですって?まあ。わたしはイワン・ペトローヴィチに惹かれてましたよ。物語の語り手のあの人ですわ。ナターシャが、この愛すべき人をさしおいて、くだらないアリョーシャをどうしてえらぶのかわかりませんでした。『イワン・ぺトローヴイチの愛をはねつけたことで、彼女は不幸になっても仕方がない』と、読みながらわたしは思いました。おかしなことに、こんなに打たれたイワン・ぺトローヴィチと作者とを、なぜか同じ人のように思いこんでました。これは、ドストエフスキーその人が、自分の悲しい失恋のいきさつを語っているように思えたのです。もしお忘れなら、このりっぱな小説をぜひ読みかえさないといけませんわ」

フョードル・ミハイロヴィチは、わたしの話に興味をもって、ひまができればきっと読みかえしてみようと約束した。

「ところで、あなたは、お会いしたてのころ、だれかを好きになったことがあるかとお聞きになったのを覚えているでしょう。わたしはこう申しましたわ。『実在の人では一度もありませんが、十五の年に、ある小説の主人公に引かれました』って。すると、どんな小説かと聞かれたので、いそいで話をそらしましたわ。あなたの小説の主人公をあげるのがきまりわるかったのですもの。そんなことを言えば、文学志望のお嬢さんのへつらいと取られたでしょう。わたしは完全に独立していたかったのですわ。『死の家の記録』を読んだときは、どんなに涙を流したことでしょう。おそろしい徒刑生活をおくってきたドストエフスキーにたいする同情と憐憫とでいっぱいでした。そんな気もちで、あなたのところに仕事をしにきたのです。あんなに夢中になった小説を書いた人を助けて、せめてどうにかして生活を楽にしてあげたかったのです。オリヒン先生が、だれかほかの人でなく、自分をあなたの仕事にえらんでくださったのを神に感謝しましたわ」

だが、『死の家の記録』のことを言ったのが、彼を暗い気分にさせたのに気づいて、わたしはいそいで話題をかえ、おどけてこう言った。

「ねえ、わたしの運命は、元からあなたの奥さんになるようにきまっていたのですわ。十六のときから、みんなはわたしのことをネートチカ・ネズワーノワと呼んでいたんですよ。わたしはアンナでしょう、だからネートチカ(アンナの愛称)ですわ。呼ばれもしないで、よく親戚の家に行っていたものですから、ほかのネートチカとちがって『ネートチカ・ネズワーノワ』(ドストエフスキーに同名の中篇がある。「ネズワーノワ」は「招かれざる人」の意)と呼ばれましたの。ドストエフスキーの小説が大好きだったものですから、そのためにね。だからあなたも、ネートチカと呼んでください」とわたしはたのんだ。

「いや。わたしのネートチカは、ずいぶんいろいろ悲しい目に会ったからね。あなたには幸せになってほしい。むしろあなたはアーニャと呼ぶほうがいい。わたしはその呼びかたが好きなのです」

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P87-90

アンナ夫人の父は文学好きで、その中でもドストエフスキーを強く推していた。そんな父の影響でアンナ夫人もドストエフスキー作品を読み、大ファンになっていく。

「『死の家の記録』を読んだときは、どんなに涙を流したことでしょう。おそろしい徒刑生活をおくってきたドストエフスキーにたいする同情と憐憫とでいっぱいでした。そんな気もちで、あなたのところに仕事をしにきたのです。あんなに夢中になった小説を書いた人を助けて、せめてどうにかして生活を楽にしてあげたかったのです。オリヒン先生が、だれかほかの人でなく、自分をあなたの仕事にえらんでくださったのを神に感謝しましたわ」

「ねえ、わたしの運命は、元からあなたの奥さんになるようにきまっていたのですわ」

アンナ夫人が自らこう言うように、彼女はドストエフスキーに会う前から「彼を救いたい」と夢想していたのだ。

『回想』や『日記』を読んでいてつくづく感じるのだが、アンナ夫人にはどこか夢見がちでヒロイックなところがある。しかも自分が白馬の王子様に愛され救われるというよりは、「どこまでも助けてあげたい」という願望があるように思える。そしてその対象がまさしくドストエフスキーだったのである。かねてより心の中で憧れていた作家の窮地を救う役目が急に自分に回ってきた。これは夢見る少女にとっては運命とは思わずにはいられないだろう。

最愛の父の病気と死がアンナ夫人とドストエフスキーを結びつけた

そして2人の結婚が運命である最大の理由は彼女の父の病気と死にあるのではないかと私は考える。『回想』の言葉を聞いていこう。

一八六五年夏に、悲しいことに、父の病いは治療の甲斐なく、もうあまり生きられそうにないことがわかった。わたしは、病床の大切な父を何日ものあいだほうっておくのに耐えられず、当分学校を休むことにした。父は不眠で苦しんでいたので、わたしは何時間もディケンズの小説を読んできかせ、ひくい声でつづける朗読に父がしばしまどろむのを見ると、ほんとうに心がなぐさめるれるのだった。

一八六六年の初めに、オリヒン先生指導の速記講習会が第六男子中学校でひらかれることが発表された。講習会は夜だったので(そのころ父はもう床についていた)、わたしはそこにかようことにした。これは、自分の病気のためにわたしが師範科を中途で止したのをたいへん残念がっていた父がとりわけつよく主張したことだった。

わたしは初め、速記などとうてい見込みがないと思って、五、六回講義を聞いたところで、とても歯が立たぬさっぱりわからぬ学科だと決めてしまった。そう言うと父はひどく腹を立て、忍耐カと根気が足りぬといって叱り、速記の勉強をつづける約束をさせられた。そして、おまえはきっといい速記者になるよと言うのだった。やさしい父の言うことはまちがっていなかった。速記のおかげで、わたしは幸福をつかむことができたのだから。

一八六六年四月二十八日、父の死がきた。これこそ生れてはじめて出会った大きな不幸だった。わたしの悲しみは嵐のようで、来る日も来る日も父の墓地のあるボリシャーヤ・オフタに行って泣きくらしたが、それでもこの悲しい出来事はあきらめられなかった。母は、嘆きのあまりのはげしさを心配して、どうか何か仕事をはじめておくれとたのむほどだった。

運わるく速記の講義はもう休みにはいっていたが、親切なオリヒン先生は、わたしの不幸や講義を何度も休んだことを知ると、速記の添削を引きうけてくださった。そして週に二度、ニ、三ページずつ決められた本を速記になおして送ると、訂正してもどしてくれた。夏休み三カ月間ずっとこんなふうにつづけたおかげで、ずいぶん上達した。おまけに、休みで帰ってきていた弟が、ほとんど毎日、一時間以上も口述筆記をさせてくれたので、正確さに加えて速度もだんだん身とにつくようになった。

こうして、一八六六年九月になって新たに講習会がはじまったときには、わたしはオリヒン先生が信頼して文学の仕事に紹介できるただ一人の女生徒になっていた。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P12-13

1865年当時アンナ夫人はまだ学生だった。そんな折、父の大病の看護で彼女は学校に行くのをやめてしまったのだ。もしかしたら、学校に行きながらでも日々を過ごすことはできたかもしれない。だが、アンナ夫人はたとえ一時でも父とは離れたくなかった。父への強い愛と献身的な性格がここからもうかがえるのではないだろうか。

そしてそんな父が彼女に強く願ったのが速記術を学ぶことだったのである。将来の道を捨てて学校をやめてしまったアンナ夫人の将来を父は案じたのだ。娘に迷惑をかけてしまったという念もあったことだろう。そんな彼がなんとかアンナ夫人に手に職をつけてほしいと願ったのがこの速記術だったのだ。

アンナ夫人が弱音を吐いて諦めかけた時の彼の強い言葉に、娘を想う父の愛が見えるではないか。そしてこの父の想いがあったからこそ、アンナ夫人とドストエフスキーは出会ったのである。なんと感動的なことだろう!

そして1866年4月、最愛の父は帰らぬ人となった。

アンナ夫人の嘆きようは上で見た通りだ。それほど愛していたのだろう。

最愛の父の影響でドストエフスキーの大ファンとなったアンナ夫人。そして父の病と死によって身に付けた速記術。この二つがあったからこそアンナ夫人はドストエフスキーと出会い、そして恋に落ちたのだ。

結婚する前からドストエフスキーの気難しさや借金、病気問題など結婚生活の困難は予想されていた。それでもなおドストエフスキーと結婚しようと決意したのにはこうした背景があったのだ。運命としか思えないほどの奇跡的な出会いだったのだ。

こう考えてみるとバーデン・バーデンの地獄の日々にも逃げ出さなかったアンナ夫人にも頷けるのではないだろうか。

アンナ夫人は尊敬する大作家、愛する夫ドストエフスキーを苦しみから救ってあげたかった。最愛の父を失ったアンナ夫人だけにその思いは特に強かったのではないか。

私にはアンナ夫人の日記で忘れられない言葉がある。これはドレスデンでの何気ない日々を綴ったものだ。

私たちは長いこと家にいた。彼は読書するし、私はソファーに、彼の背中にもたれて横になっていた(彼の背中は私の好きな場所だ。子供の頃には、父にこんなにしてもらっていた)。

河出書房新社、アンナ・ドストエーフスカヤ、木下豊房訳『ドストエーフスキイ夫人 アンナの日記』P18

アンナ夫人はドストエフスキーに父の姿を重ねている・・・亡くなった最愛の父の存在はアンナ夫人にとってそれほど大きなものだったのだろう。

私はこの父の存在がアンナ夫人のドストエフスキーへの愛に大きな影響を与えていると思わざるをえない。

目の前で衰弱していく最愛の父の姿。そしてドストエフスキーと結び付けてくれた父への想い。

アンナ夫人は目の前で苦しむドストエフスキーを何とか救ってあげたかった。あの憧れの人ドストエフスキーは必ず復活してまた活躍できると信じたかった。今見捨てることなどできない。私にしか彼を救えない。そうした思いがアンナ夫人をぎりぎりのところで支えていたのではないだろうか。

だからこそこの4年間の旅は劇的なのである。まさにドストエフスキーはこのどん底から復活したのだ。奇跡が起きたのだ。アンナ夫人の祈りは通じたのである。やはりこの2人の結婚は運命だったのだ。私にはそうとしか思えない。

次の記事ではこの地獄の日々を過ごしたバーデン・バーデンを出発した2人が次に向かったバーゼルの街を紹介する。ここでドストエフスキーはホルバインの『墓の中の死せるキリスト』という絵を観て衝撃を受けることになる。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント