ピーター・ブルック『なにもない空間』あらすじと感想~シェイクスピア演劇に革命をもたらした演出家の演劇論。蜷川幸雄にも大きな影響

ピーター・ブルック『なにもない空間』概要と感想~シェイクスピア演劇に革命をもたらした演出家の演劇論。蜷川幸雄にも大きな影響

今回ご紹介するのは1971年に晶文社より発行されたピーター・ブルック著、高橋康也・喜志哲雄訳『なにもない空間』です。

早速この本について見ていきましょう。

なにもない空間――そこに一人の男が立ち、そして彼を見つめるもう一人の人間。演劇が成立するためにその他になにがいるだろう。貧困と豊饒、純粋と混沌が背中あわせの場所。劇場とはわれわれの生きる世界そのものなのだ。今日の演劇に失われた真の全体性を求めて、鬼才演出家ブルックが演劇的表現の真髄を証した異色の論集。

晶文社商品紹介ページより

本書『なにもない空間』の著者ピーター・ブルックはイギリスの演出家で演劇界で絶大な影響力を持つ人物です。

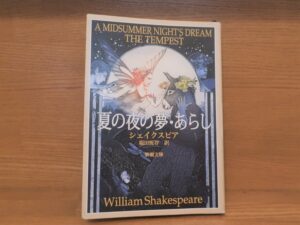

特に1970年のシェイクスピア『夏の夜の夢』の演出では世界中の度肝を抜き、シェイクスピア演劇に革命をもたらしたことでも知られています。

日本の演劇界においてもピーター・ブルックは絶大な影響があったようで、あの蜷川幸雄さんもその著書の中で度々ピーター・ブルックについて言及しています。『蜷川幸雄の仕事』という本の父娘対談では次のように述べていました。

―幸雄さんが今も演劇を続ける原動力は何なのでしょう?

実 私、この間、同じ質問したの。そうしたら「まだ正当に評価されていない」って。あまりに面白い答えでびっくりしたんだけど。

幸 海外の人が書いた本だと、俺は世界の10人の大演出家の一人には入っているんですよ。だけど、俺はすでにトップ3だろうと思ったわけ。「トップ3と書け」と言うには判定勝ちじゃダメ、ノックアウト勝利しなければ。それくらいヨーロッパの階級構造は強いし。

―その3人とは?

幸 ピーター・ブルック、ドイツのぺーター・シュタイン、そして俺。

―ノックアウトするために作品を作り続けるのですか?

幸 そう思うと頑張れるかな。

新潮社、『蜷川幸雄の仕事』P15

世界のトップ3の筆頭として蜷川さんはこのピーター・ブルックを挙げています。そしてその彼にノックアウト勝ちするために作品を作り続けているとまで言っています。

他の本でもピーター・ブルックを評価する言葉を述べているのですが、面白いことにそのピーター・ブルックに対して「洗練されすぎている」という言葉も投げかけていたのでした。扇田昭彦著『舞台は語る』の中でも蜷川さんの言葉として「ブルックの舞台にぼくは決定的な影響を受けた。シェイクスピアをこんなに自由に、現代劇としてやっていいのかと驚いた。シェイクスピアの演出では何をやってもいいんだと、すごく解放された気分になった。ただし、同時にブルック演出は洗練しすぎている気もした(P39-40」と紹介されていました。

西洋的な洗練。理論や抽象概念で演劇を作ろうとするその洗練さに対して、自分は違うもので勝負したいという蜷川さんの思いがそこで吐露されていたのでありました。

というわけで蜷川さんがそこまで評価し、さらには乗り越えたいと思う演出家とは一体何者であるのか、その言葉を聞いてみたいと思い私は本書『なにもない空間』を手に取ったのでありました。

そしてこの本を読み始めて早々、その面白さに圧倒されることになりました。これは名著です。ピーター・ブルックが世界の演劇人に巨大な影響を与えたというのもよくわかりました。

今回の記事では私の学びという意味も込めまして印象に残った箇所を引用していきたいと思います。これを読めばピーター・ブルックの言葉がどれだけ蜷川さんにも影響を与えていたかというのがよくわかると思います。私も読んでいてかなり驚きました。蜷川さんの演劇論と重なるものがとにかく多いのです。ブルックが先か、蜷川さんが先か、たまたま思想が一致したのかは私にはわかりませんが、この符合にはびっくりでした。

では早速ピーター・ブルックの声を聴いていきましょう。

商業芸術について

〈退廃演劇〉とは要するに悪しき演劇のことだ、だからあたりまえすぎて話にならぬ、と簡単に片づけることもできる。確かに、これこそは、いちばんざらにお目にかかる種類の代物であり、軽蔑と攻撃にたっぷりさらされているいわゆる商業演劇といちばん因縁が深いわけだから、いまさら批判してみても時間の浪費とも見えよう。

だが、〈退廃〉とは見かけによらぬ曲者で、実はどこにでも姿を現わすことができるのだということを悟ったとき、はじめて、わたしたちは問題の大きさに気づくのだ。

少なくとも〈退廃演劇〉の外的条件は、かなりはっきりしているとは言える。世界のどの国でも、芝居の客は減っている。ときおり新しい運動、すぐれた新進作家などが現われないわけではない。だが全体としては、芝居は見る人の心を高めたり、頭を教化したりすることができなくなっている、いや、お客を楽しませることさえできなくなっている。

不純でごたまぜの芸術であるという意味で、演劇は〈娼婦〉なりと呼ばれることは珍しくなかった。ところがいまや、これは別の意味であてはまる、すなわち、金を取っておいて、楽しみのほうはそそくさとすませてしまうのが娼婦の常というわけだ。

ブロードウェイの危機、パリの危機、ウエスト・エンドの危機、どれもみな同じことである。なにもプレイ・ガイドの前売り業者の言い草を拝聴するまでもなく、芝居は下り坂の商売と成り果てており、大衆はそれを嗅ぎつけている。客のロぐせは〈娯楽〉ということだが、実際の話、もし彼らが本気で「われらに本物の娯楽を」と要求したとしたら、さてどこからどう始めたものか、われら演劇人はみんなお手上げになるにきまっている。真の喜びを与える演劇は不在なのだ。

なにも三流喜劇やまずいミュージカルだけが、木戸銭のただどりをしているわけではない。〈退廃演劇〉は致命的な足取りをもって、グランド・オぺラや悲劇にも、モリエールの芝居にもブレヒトの芝居にも、忍び込む。

いうまでもなく、〈退廃演劇〉が最も確固として、最も居心地よく、そして最も狡猾に居坐るのは、ほかでもない、ウィリアム・シェイクスピアの作品である。〈退廃演劇〉はいとも簡単にシェイクスピアに首ったけになる。役者は上乗、装置その他も一見非の打ちどころがない、といったシェイクスピア公演をわたしたちは見る。俳優たちは華やかで大いに張り切っているし、音楽もあるし、古典劇の傑作上演にいかにもふさわしく、誰も彼も立派ずくめの衣裳だ。だが心中ひそかにわたしたちは、なんて耐えがたく退屈なんだ、と思う。そしてその罪をシェイクスピアに、あるいは演劇一般に、ときにはわたしたち自身にさえ、なすりつける。

かてて加えて始末のわるいのは、あのうんざりする退廃観客があとを絶たぬということだ。つまり、どういう格別な理由があるのか知らぬが、緊迫感のない舞台、いや娯楽的できたない舞台がまさにお気に召すといった、救いがたい手合いのことである。たとえば、古典劇の月並みを絵に描いたような上演を見終わって、いともにこやかに帰途につく学者先生。彼の心をかきまわして、もう一度根本からことを考えなおさせるような事態がなにひとつ起こらなかったから、彼はご機嫌である。ご愛唱の名台詞をそっと暗誦しながら、先生かねての持論を改めて確認に及ぶというわけだ。彼が心の底から欲している演劇は、現実をこえた、いとも高貴なる演劇のはずなのだが、こんな一種の知的満足にすぎぬものを、彼は自分が望んでいる本物の経験だと錯覚している。不幸なことに、学者先生の権威のおかげで退屈さに箔がついてしまい、かくして〈退廃演劇〉はめでたく生きのびるという筋書である。

晶文社、ピーター・ブルック、高橋康也・喜志哲雄訳『なにもない空間』P8-10

※一部改行しました

商業演劇は蜷川さんにとって大きな意味があります。蜷川さんはそれまで所属していた劇団を抜けて1974年の『ロミオとジュリエット』をきっかけに商業演劇の世界に入ります。社会運動をしていた当時の演劇人たちにとって商業演劇に移るというのは許せない行為であり、蜷川さんは多くの人から非難を受けることになったという過去があります。このあたりの経緯については以前当ブログでも紹介した『千のナイフ、千の目』という本で詳しく語られていますので興味のある方はぜひご一読ください。

そしてそんな商業芸術において蜷川さんはブルックの批判にも応えられるような画期的な演出を生み出していくことになります。

ですが上の引用の最後の箇所にあったように学者然とした批評家によって徹底的にこき下ろされることになってしまいます。このあたりの顛末もピーター・ブルックの著作にずばり書かれているというのはとても興味深かったです。

紙に書かれたことから知れるのはどれほどのものだろうか

必然のなりゆきとして、悲劇は再び〈原典に即して〉演ぜられるべきだと主張するものが現われる。これはこれでまことに結構なことだ。しかし不幸なことに、活字からわたしたちが知ることができるのは、紙に何が書いてあったかということだけで、それがかつてどのように命を吹きこまれていたかということはわからない。レコードもテープも残っていない。ただ専門家がいるだけ、それも直接の知識をもっているものはもちろんいはしない。昔そのままの本物の遺品はすべて消滅しており、あるのはいくつかの模造品だけだ。たとえば伝統的演技の俳優。彼は昔ながらの演技を繰返しつづけるが、その発想の源はといえば、何らかの現実の根拠ではなく、ひと昔まえの長老の俳優の発声の記憶といった仮空の根拠にすぎない。その長老の発声にしてからが、そのまた先輩の流儀の記憶だったわけだ。

わたしはまえにコメディ・フランセーズ一座の稽古を見たことがある。とても若い俳優がとても年をとった俳優のまんまえに立って、まるで鏡に映った影よろしく台詞としぐさを真似ていた。これは、たとえば、日本の能の役者が父から子へ奥義を口伝してゆくあの偉大な伝統とまったく別のもので、それとこれとを混同してはならない。能の場合は、口伝されるのは意味である―そして意味とは決して過去のものではない。それはひとりひとりがおのおの現在の体験の中で検証できるものだ。だが演技の外面を真似ることは、固着したスタイルを受けつぐことにすぎない。そんなスタイルは他のなにものにも関係づけることはできないだろう。

晶文社、ピーター・ブルック、高橋康也・喜志哲雄訳『なにもない空間』P12

引用の後半で日本の伝統芸能が挙げられているのは誇らしいですよね。

それにしても「活字からわたしたちが知ることができるのは、紙に何が書いてあったかということだけで、それがかつてどのように命を吹きこまれていたかということはわからない。」という言葉は非常に重要な意味を持っているのではないでしょうか。

単に文字で書かれていることだけでなく、書かれていないところにまで意識を持っていけるか。

このことは松岡和子著『すべての季節のシェイクスピア』や『深読みシェイクスピア』でも説かれていました。松岡和子さんは蜷川さんの「彩の国シェイクスピア・シリーズ」の稽古に通い、そこでのフィードバックを翻訳に生かすという独特なアプローチをする翻訳家です。その松岡さんが蜷川さんの稽古場から学んだことがまさにこの「紙に書かれたこと以上のものを知る」ということだったというのです。ここでもピーター・ブルックが繋がってきました。

そしてこの箇所に続く引用も重要です。引き続き読んでいきましょう。

言葉は初めから言葉としてあるのではない

シェイクスピアについても、わたしたちは同じ忠告を聞かされたり読まされたりする―「書かれてあることを演じたまえ。」しかし書かれてあることとは、いったい何だろう?紙の上の記号だ。いわゆるシェイクスピアの言葉とは、語られるものとして彼が意図した言葉、人びとのロから音として発せられ、強弱や休止やリズムや身ぶりを意味の一部としているような言葉、その記録されたものにすぎない。

言葉は初めから言葉としてあるのではない。それはまず衝動として出発したあるものの最終的産物であり、表現を求めてやまぬ態度なり行動なりがそれをつき動かしているのである。

この過程は劇作家の内部で起こる。そして俳優の内部で繰返される。両者とも意識しているのは言葉だけかもしれない。だが作家にとっても、次に俳優にとっても、言葉は目に見えない巨大な生成過程の、目に見える小さな部分にすぎない。

自分の意図や意味を、卜書や解説によってはっきり固定しようとする作家もいるけれど、すぐれた劇作家ほど自作の解説をしないものだという事実を、わたしたちは感動をもって認めないわけにはいかない。すぐれた劇作家たちは知っているのだ―それ以上の説明はおそらく無駄である、そしてひとつの言葉を正しく語ろうとするものは、それを生み出したもとの創作過程に見合うような過程をくぐらなければならない、ということを。この過程を通らずにすませたり、あっさりと簡略化することはできないのだ。

晶文社、ピーター・ブルック、高橋康也・喜志哲雄訳『なにもない空間』P12-13

※一部改行しました

「言葉は初めから言葉としてあるのではない。それはまず衝動として出発したあるものの最終的産物であり、表現を求めてやまぬ態度なり行動なりがそれをつき動かしているのである。」

これはこの本の中でも特に印象に残っている箇所です。まさにハッとしました。言葉は最終的産物なのだと。

ただ単に言葉をなぞっているだけではその言葉の真の意味を言ったことにはならないのだと。

蜷川さんの稽古は厳しい、いや厳しすぎることで有名ですが、その理由はこういうところにあったのではないかと思ってしまいました。演者にとことん演じ切ることを要求するのもこうした意味があったのですね。

もはやこうしたやりとりは禅問答を連想させます。何かを極めるというのはこういうことなのかもしれません。

また、「すぐれた劇作家ほど自作の解説をしない」というのもインパクトがありました。ぜひ頭の中に刻みたい言葉であります。

ブルックによる批評家批判

では、退廃が存在するとして、その真犯人は誰だろう?公私さまざまな場所でかわされてきた議論からすると、耳たぶまで真っ赤になってしかるべきは批評家たちだろう。わたしたちも、退廃をまきちらす諸悪の根源は彼らにあるとなかば信じている。

もう久しいこと、わたしたちは大文字の〈批評家たち〉について慨歎したり不平をこぼしたりしているが、まるでそれは、いつも同じ六人ほどの顔ぶれがジェット機を駆って、パリからニューヨークへ、美術展から音楽会へ、さらに劇場へと飛びめぐり、いつも同じ壮大な見当ちがいをやらかしている、と言わんばかりである。

あるいは、批評家とはみんなトマス・ベケットみたいな手合いだと言いたげである。つまり、国王へンリーニ世の陽気な遊び好きの悪友だったのが、枢機卿になったとたんに、前任者たちと同じように批判的立場に急変したというわけだ。批評家の顔ぶれは時とともに変わる、だが批評されたほうからから見ると、いつも同じ〈連中〉だということになる。

興行制度、新聞、読者の要求、電話で送る劇評、紙数の問題、劇場のだしものにがらくたが多いこと、同じことを繰返し長々とつづける結果の魂の荒廃などなど、すべての事情が重なって批評家がみずからの創造的な機能を果たすのを妨げる。

一般の人間なら、芝居見物を、自分ひとりの勝手気ままな道楽といって通せる。しかし批評家が芝居見物に行くとなると、どうであろうか。一般大衆のために見ているんだという理屈は一応通る、だがこれはあまり正確な言い方ではあるまい。彼は単なる予想屋ではないのだ。批評家にはもっと重要な、いや不可欠な任務がある。批評家のいない芸術というものは、批評家がいる芸術よりもはるかに大きな危険にさらされることになるにちがいないのだ。

早い話、批評家があら探しをする、その行為はいつも演劇のためになっている。しょっちゅう文句を並べたてていれば、彼はほとんどいつも正しいといえる。芝居を作るということはたしかに気が遠くなるくらいむずかしいことだ。演劇という表現形式はあらゆる形式の中でいちばんやっかいなものなのだ―少なくとも本気でやるつもりならば。(中略)

能力不足―これがあらゆる点で世界の演劇の弱味であり悲劇的現状である。軽喜劇にせよ、ミュージカルや政治的諷刺劇にせよ、また、詩劇や古典劇にせよ、初歩的な技術が欠けているために崩れ去ってしまうという芝居が、上等な出来のものに対して、数のうえで圧倒的に多い。演出、装置、発声、舞台の横切り方、腰のかけ方、相手の言葉の聞き方、そういった基本的技術がおよそ十分に知られていない。(中略)

幸いなことに、批評家は概してそれに気づくものである。その意味で彼の批評は、たとえ悪口雑言のかぎりを尽くしていても、有益である。それは能力の欠如を叱咤して有能さへと駆りたてる声だからである。これは重大な任務だ。しかし彼にはさらに別の任務がある。彼は道を切り拓く人間なのだ。

批評家がこの責任をうけとめず、われとわが重要さを卑小化するとき、彼は命とりの退廃ゲームに参加することになる。だいたいにおいて批評家というのは、おのれの仕事の人間的意味合いを鋭く意識している誠実でまっとうな人種である。〈ブロードウェイの屠殺業者〉として知られるニューヨークの劇評家のひとりは、大衆の幸福と未来は自分ひとりの肩にかかっているのだという意識にひどく苛まれていたという話である。

だが、自分のもつ破壊力を彼は承知していたかもしれないが、創造のために積極的に貢献する自分の力を、彼はやや見くびっていたのではないか?現状が腐敗しているとき―そしてこれに異論のある批評家はどこにもいまい―できることはただひとつ、可能な目標に照らして現象を判断することだ。

この目標は芸術家にとっても批評家にとっても同じであるはずだ―すなわち、より退屈ならざる、より生き生きした、しかし目下のところ輪郭をはっきりつかむことのできない演劇に向かって進んでいくこと。これがわたしたちの究極の目的地、共通の目標であり、そこにいたる道程のすべての標識と足跡に注目することがわたしたちの共通の課題なのだ。

わたしたち演劇人と批評家との関係は、表面的には、おだやかならざるものかもしれぬ。が深い意味での緊張関係は絶対不可欠であり、両者は、ちょうど大海に住む魚類のように、お互いを食いあってこそ、海底そのものの存在を恒久たらしめることができるのだ。

しかしながら、この食いあいだけでは十分とはいいがたい。海面に浮かびあがろうとする努力をも、わたしたちは共有しなくてはならぬ。わたしたちみんなにとって、むずかしいのはこれである。批評家もひとつの全体の中の部分なのであって、劇評を早く書くか遅く書くか、長く書くか短く書くかなどということは、どうでもいい。彼の住む社会の中で演劇がどういうものでありうるか、そのイメージを批評家はもっているか?そしてこのイメージを新しい経験のたびに練りなおしているか?自分の仕事をこのように把握している批評家は何人いるだろう?(中略)

演劇人はお互いに痛烈きわまりない批評をしあうのがふつうだが、その批評はまことに正確で精密である。演劇を楽しめなくなった批評家は明らかに死にぞこないの〈退廃〉批評家だが、演劇を愛していながらそのことの意味について明確な批評意識をもちあわせていない批評家もまた、死にいたる〈退廃〉批評家である。真に生ける批評家とは、演劇についてのヴィジョンをはっきり心中に抱き、しかも新しい演劇的事件に参加するたびごとにそのヴィジョンをあえて突き崩すことを辞さぬ、そういう批評家だ。

晶文社、ピーター・ブルック、高橋康也・喜志哲雄訳『なにもない空間』P40-44

※一部改行しました

蜷川さんと演劇批評家との対立は有名です。上でも紹介した『千のナイフ、千の目』には「いつかあいつらを撲ってやる」という章があるほどです。

特にこの記事では蜷川さんの「批評」についての思いを詳しく見ていきました。

蜷川さんが言わんとしていることとここでブルックが語ったことはかなり重なっています。

演劇の未来に対する前向きな批評。変化を恐れない姿勢。

こうした姿勢を批評家ははたして持っているのだろうかとブルックは問いかけます。

ただ、私はこの箇所を読んで不思議に思いました。

ピーター・ブルックは演劇業界の重鎮中の重鎮です。もちろん、この本は演劇批評家も漏れなく読んでいたことでしょう。そしてブルックは演劇評論家からしてもその中心理論となっていたはずです。つまり、蜷川さんを批判していた批評家もこの本のこの箇所を読んでいるはずなのです。であるにも関わらず蜷川さんは攻撃され続けた。これはどういうことなのでしょう。人間社会の複雑さ、難しさを感じずにはいられません。

野心と冒険、これこそ現代作家において絶望的に必要だ

わたしたちの見る現代作家は、いまだにヴィクトリア朝的感覚の残滓にとらわれて、野心や冒険をタブーのごとく思いこみ、気のきいたお話や、まとまりのいい筋立てや、しゃれたスタイルなどといった固定観念の虜になっている。野心と冒険、これこそ現代作家にとっていかに絶望的に必要であることか!天に届こうとする野心さえあれば!作家が砂に頭をつっこんだ駝鳥―孤立した駝鳥であるかぎり、望みはない。顔をもちあげるためには、彼は危機を直視し、自分にとって演劇とは何かを見出さなければならない。

晶文社、ピーター・ブルック、高橋康也・喜志哲雄訳『なにもない空間』P49

「野心と冒険、これこそ現代作家にとっていかに絶望的に必要であることか!」

これまで蜷川さんの本や演劇を見ていて、蜷川さんもこの言葉に触発されるものがきっとあったのではないかと思います。いや、ブルックから学んだというより、蜷川さんはそもそもこうした精神の持ち主だったのではないでしょうか。

なぜ演劇が必要なのだ?何のために?

劇場も俳優も批評家も大衆も、ぎしぎし軋みながら決して止まりはしない機械の中で、お互いに絡みあっている。いつでも次の新しいシーズンが目前に迫っていて、わたしたちはやたらに忙しく、唯一の重要な問い、機構そのものを問いただす問いを発するひまかないのだ―なぜいったい演劇が必要なのだ?何のために?演劇とは時代錯誤であり、いにしえの記念碑か風変わりな風俗みたいな、くたばりそこないの骨董品であるのか?なぜ、そして何に、拍手するのか?劇場は、わたしたちの生活の中で、本当にひとつの位置を占めているか?それはどんな機能を果たしうるのか?それは何に奉仕するものなのか?それは何を探り出すことができるのか?劇場を劇場たらしめる特質は何か?

晶文社、ピーター・ブルック、高橋康也・喜志哲雄訳『なにもない空間』P55-56

ここはこの本の中でも最も本質的な問いを提起している箇所ではないかと思います。

これは演劇におけるブルックの問いではありますが、これを自分が従事しているものに当てはめて考えてみたらどうなるでしょうか。私ならば「仏教」です。そう考えてみるとこの問いがいかに恐ろしいものなのかということを実感します。

戦争の最中、色と音、音楽と動きにみちたロマンティックな芝居が、どんなに彼らの渇ききった生活にうるおいをもたらしたか

劇場とは観念論がいまだに引導を渡されずに生き残っている唯一の場所である。自分の生身の経験にかけて断固として次のように答える観客は、世界のいたるところに少なからず存在するだろう―実人生におけるわたしの経験を超える舞台上の経験、それを通してわたしは目に見えないものの相貌を見たのだ、と。彼は主張してやまないだろう―『オイディプス王』なり『ベレニス』なり『ハムレット』なり『三人姉妹』なりが美しく愛をこめて演じられたとき、わたしの精神は火と燃え、毎日の単調と索漠が必ずしもすべてではないことを思い出すのだ、と。

こういった観客が現代演劇の糞リアリズムや残酷さを非難するとき、彼らの言わんとしているのは実はこのことなのであり、その心根はまことにあっぱれというしかないのだ。

彼らは思い出す、戦争のさなか、色と音、音楽と動きにみちたロマンティックな芝居が、どんなに彼らの渇ききった生活にうるおいをもたらしたかを。あのころ、それは逃避と呼ばれたものだ、しかしそんな言い方ではとうてい急所をつくことはできなかった。たしかに逃避ではあった、しかしまたそれはもう一つの世界の思い出草、牢獄に飛びきたった一羽の雀でもあったのだ。戦争が終わったとき、演劇はそれらの戦時中の価値を再び取り戻そうとして、以前にもまして激しい努力を見せた。

晶文社、ピーター・ブルック、高橋康也・喜志哲雄訳『なにもない空間』P58-59

「色と音、音楽と動きにみちたロマンティックな芝居が、どんなに彼らの渇ききった生活にうるおいをもたらしたか」

蜷川さんの演出はまさにこの「色と音、音楽と動きにみちた」ドラマチックな舞台です。

ここでも蜷川さんとブルックの演劇論の共通点を感じます。

おわりに

ピーター・ブルックと蜷川さんの演劇論の重なりには読んでいて驚くしかありませんでした。

それでもなお蜷川さんはピーター・ブルックをノックアウトしようと最後の最後まで演劇を作り続けていた。

超一流の演劇人同士のバトルを感じられて非常に興味深い本でした。

これまで一緒に読んでこられた皆さんも感じられたように、文章もとても読みやすいです。決して難解な哲学書のようなものではありません。

演劇論としての枠組みを超えて人生を考える上でもこの本は大きな示唆を与えてくれます。この本が名著として受け継がれている理由がよくわかりました。ぜひ皆さんも手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「ピーター・ブルック『なにもない空間』~シェイクスピア演劇に革命をもたらした演出家の演劇論。蜷川幸雄にも大きな影響」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント