(17)共産主義、社会主義革命家を批判したドストエフスキー~ジュネーブでの国際平和会議の実態とは

【スイス旅行記】(17)共産主義、社会主義革命家を批判したドストエフスキー~ジュネーブでの国際平和会議の実態とは

前回の記事「ジュネーブでのドストエフスキーの日々~『白痴』執筆開始と名マネージャーアンナ夫人の誕生」ではドストエフスキー夫妻の仲睦まじい姿をご紹介したが、今回の記事ではドストエフスキーという人物を考える上で非常に重要なポイントをお話ししていきたい。

ソ連的イデオロギーで再解釈されたドストエフスキー

まず、大前提として「ドストエフスキーはロシアの作家である」。これはあまりに自明なことである。

だが、「ドストエフスキーはソ連の作家である」と言われたらどうだろうか。

実はドストエフスキーはロシアの作家でもあり、ソ連の作家でもあるのだ。

ドストエフスキーは1881年に亡くなっている。当然、ソ連成立前の時代の人物だ。

だが、それでもなお「ロシアの作家」というだけではなく、「ソ連の作家」とも言わねばならないのである。

皆さんにとっては「?」状態かもしれないが、これには「ドストエフスキーがソ連時代にソ連的なイデオロギーの下で再解釈された」という背景があるのである。

ソ連におけるドストエフスキー研究は、厳しい統制の下管理されていた。意図的に宗教的な要素を退け、ソ連のイデオロギーに沿うようなドストエフスキー像を描くことを強制されていたのだった。

このことについては以前当ブログでもクドリャフツェフ『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』という本を通して紹介した。

この本の最大の特徴はソ連の学者によって他のドストエフスキー論を整理し批判していくところにある。

自説を前面に押し出して述べていくのではなく、他のドストエフスキー論を次々と批判していくという形でこの本は進んでいく。この批判によってソ連のイデオロギーに沿うドストエフスキー像が明らかになっていく。この本を読めばドストエフスキーがいかにしてソ連化されていくのかが一目瞭然だ。

そして興味深いのはクドリャフツェフがソ連以外のドストエフスキー論だけはなく、ソ連内のドストエフスキー論にも多く批判を加えているところだ。まずは国内におけるドストエフスキー論をしっかり整理し思想的偏りや誤っているところを指摘してから、亡命した有名なドストエフスキー学者ベルジャーエフの『ドストエフスキーの世界観』を徹底的に批判していく。

ざっくりとその批判をまとめると、「ベルジャーエフは現実の社会を見ていない。彼には貧困をもたらす社会体制、資本主義思想が悪いのだという視点が欠けている。人間の悪は社会環境が引き起こす。だから物質世界を見ない彼の論は誤りである。」と彼は述べるのです。そして彼は『現代における二つの体制の間において、ドストエフスキーは人間の人間による搾取に反対する闘士として、われわれと共にある※P224』」と結論付ける。

この辺りから露骨にソ連的な雰囲気が漂ってくる。

そして彼はこうも言う。

「ドストエフスキーは『悪霊』によって革命家を否定してはいるが、それは「悪霊的な」革命家を否定しているのに過ぎない。彼らはエゴイスティックで真の社会主義者ではない。だからこそドストエフスキーは『悪霊』で彼らを否定したのだ。ドストエフスキーは真の革命を否定しないのであり、彼は『革命運動における「悪霊主義」の敵として、われわれと共にある※P225』」

という理論を説く。いよいよドストエフスキーがソ連のイデオロギーと同化していくのが見えてこないだろうか。

そして終盤ではドストエフスキーは不信仰者であるという論に入っていく。

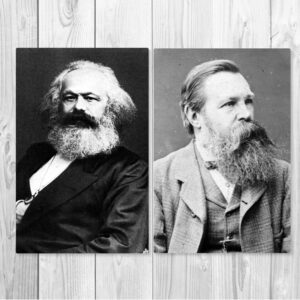

やはりソ連からすると宗教はタブーだ。この辺りの宗教敵視はソ連的イデオロギーそのものが疑似一神教的だったことに由来するのではないかと私は考えている。だからこそ私は「宗教的現象としてのマルクスを考える」というテーマでマルクス、エンゲルス、ソ連の歴史を学んだのである。

そして話は戻るが、クドリャフツェフは宗教はまったく取るに足らぬものとして述べていく。

彼はドストエフスキーの作品、特に『罪と罰』や『白痴』、『カラマーゾフの兄弟』を例に挙げ、宗教が実際に生活面で苦しむ者を救ったことがないという点を指摘する。

「宗教の救いは現実世界で物質的に救いをもたらすものではないのだからすべては欺瞞である。そしてそれは時代が証明している。いまやソ連において宗教は何の力もないではないか」と彼は言うのだ。(※実際ソ連は宗教を厳しく弾圧し、教会は完全に力を失っていた。もし神がいるならこの状況をどう説明するのかと彼は述べる。ソ連時代におけるキリスト教については高橋保行著『迫害下のロシア教会―無神論国家における正教の70年』に詳しく書かれているのでそちらをおすすめする)

「神に祈っても何も現実は変わりはしない。貧困に嘆き苦しんだ者に神はパンを、金を降らせはしなかったではないか。だから宗教など取るに足らないのだ。ドストエフスキーはそれを小説で描いた。ドストエフスキーは不信仰者だからこそそう書いたのだ」とクドリャフツェフは述べるのだ。

さて、ドストエフスキーが信仰したキリストの教えははたしてそういうものだったのだろうか。祈ればたちまち物質的に豊かになることが宗教だと、はたしてそう思っていたのだろうか。

色々と思うことはあるがソ連ではそのように宗教を見ていた、あるいはそのように見ようとしていたというのがクドリャフツェフの論を読んでいるとよくわかった。

また、ドストエフスキーの手紙などについても、「ドストエフスキーは官憲の検閲を恐れていたから生活のあらゆる場面で嘘をついている。だから書簡に書かれたことや日々の行動を信用してはいけない」と言う。そしてそれをふまえて「実はドストエフスキーはこう考えていたのである」と述べる。これではもはや何でもありだ。いくらでも自分たちに都合のいいように解釈が可能になってしまう。そうやって「ソ連的イデオロギー作家のドストエフスキー」が生み出されたのである。

ソ連という大きなくくりで言ってしまうのは問題があるかもしれないが、こうして主流な理論が形成されていくということをこの本で知ることになった。

私が最初に「ロシアの作家ドストエフスキー」と「ソ連の作家ドストエフスキー」がいると言ったのはこういう意味である。

現代においてもドストエフスキーについての解釈が多種多様なのはここに要因があると思われる。

ドストフスキーが革命家で皇帝暗殺を望んでいたといたという説はソ連のイデオロギーの影響を強く受けているだろうというのはここまで読んで頂いた皆さんならきっと頷けるものではないだろうか。

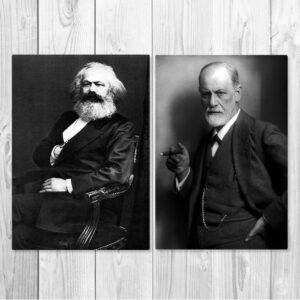

またフロイトも自身のエディプスコンプレックス理論をドストエフスキーに適用して解釈したことが有名だが、その彼も「父親殺し」を発展させて「皇帝殺し」を語っている。

くしくもマルクスもフロイトもその語り口や説の流布の仕方が似ているというのは歴史家トニー・ジャットも語っていることだった。私にとってこれは非常に興味深い説だった。ぜひ皆さんにも一読して頂けたらと思う。きっと歴史の見え方が変わってくると思う。

ただ、「ロシアのドストエフスキー」と「ソ連のドストエフスキー」という話をここまでしてきたが、「ソ連のドストエフスキー」と違って、「ロシアのドストエフスキー」がロシアのイデオロギー解釈によって作られたものではないということは念のため注意しておきたい。

だが、プーチン大統領がドストエフスキーを戦争利用のためにイデオロギー解釈するならばそれは「現代ロシア的ドストエフスキー」となることも指摘しておく。現に彼はドストエフスキーの言葉を断片的に引用して語っている。このことについては当ブログで以前紹介した「おすすめ!齋須直人×上田洋子「ドストエフスキーは戦争を支持するか?〜2022年のロシアを旅して」#シラス」の記事でもお話ししているので興味のある方はぜひご参照頂きたい。

最後に「ロシアのドストエフスキー」と「ソ連のドストエフスキー」を学ぶためのおすすめ書籍を以下にリストアップしておくので参考にして頂ければ幸いである。

・クドリャフツェフ『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』

・ベルジャーエフ『ドストエフスキーの世界観』

・モチューリスキー『評伝ドストエフスキー』

・フーデリ『ドストエフスキイの遺産』

・高橋保行『ギリシャ正教』

・高橋保行『迫害下のロシア教会―無神論国家における正教の70年』

共産主義、社会主義革命家を批判したドストエフスキー~ジュネーブでの国際平和会議の実態に頭を抱える

さて、「ロシアの作家ドストエフスキー」と「ソ連の作家ドストエフスキー」の違いを確認したところでいよいよドストエフスキーの見解をこれから見ていくことにしよう。

ドストエフスキーは1867年9月、滞在中のジュネーブで社会主義者たちの集う国際平和会議の様子を見学しに行った。ちなみにこの平和会議は第一インターナショナルの会議で、この第一インターナショナルの『第一インターナショナル創立宣言』と『規約』はあのマルクスが起草している。マルクス自身は1867年のジュネーブでの会議に欠席しているが、マルクス派の人物が多数この会議に参加していた。

この会議について、巻末の注では次のように解説されている。

「平和と自由の連盟」第一回大会は、一八六七年九月九日から十二日までジュネーヴでひらかれた。ユゴー、ガリバルディ、ミル、ビュヒナー、ゲルツェン、バクーニンなど、さまざまな政治傾向の思想家、作家、運動家などが会した。この集会は、一八六六年のプロシヤ‐オーストリヤ戦争後の反軍国主義的気運のもとで、民族の平和と自由の思想を宣伝する目的でひらかれた。ドストエフスキーの「火と剣」と言うのは、バクーニンの無政府主義的演説をこう言いあらわしたものである。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P232-233

「平和と自由の連盟」第一回大会と題された国際会議にドストエフスキーは何を思ったのか。アンナ夫人の『回想』を見ていこう。

一八六七年九月初めに、ジュネーヴでは平和会議がひらかれ、開会にジュゼッぺ・ガリバルディがやってきた。人々はそれを重視して、町をあげての歓迎の準備をした。わたしたちも、彼が駅のほうからやってきてそこを通る予定になっていたモン・ブラン通りまで出かけてみた。沿道の家々は緑の葉と旗にかざられ、群集が道にあふれていた。ガリバルディは独特の服装をし、四輪馬車の上に立って、人々の歓呼にこたえ帽子をふりながら進んで行った。運よく間近で見ることができたが、夫は、このイタリアの英雄が非常に親しみぶかい顔立ちをしていて、善良そうなほほえみをうかべていると言っていた。

わたしたちはこの平和会議のなりゆきに興味をもって、第三日目に二時間ほど傍聴した。だが夫はその演説に不愉快な印象を受けて、姪のイワノワ=フムイロワに書きおくっている。「彼らは、地上に平和をもたらすためには、キリスト教を絶滅しなければならぬ、大国をほろぼして小国をつくる必要がある、命令によってすべてのものを共有とするために、あらゆる資本を排除しなければならぬ、などとはじめるのです。これらはみな、なんの論証もなく、ただ二十年もまえに口うつしにおぼえたことが、そのまま残っているのです。そして何をおいても火と剣とで、あらゆるものがほろんだあとに平和がおとずれるというわけです」(一八六七年十月十一日)

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P183-184

ドストエフスキーが「彼らは、地上に平和をもたらすためには、キリスト教を絶滅しなければならぬ、大国をほろばして小国をつくる必要がある、命令によってすべてのものを共有とするために、あらゆる資本を排除しなければならぬ、などとはじめるのです。これらはみな、なんの論証もなく、ただ二十年もまえに口うつしにおぼえたことが、そのまま残っているのです。そして何をおいても火と剣とで、あらゆるものがほろんだあとに平和がおとずれるというわけです」と、共産主義、社会主義革命家たちのことをこう批判しているのは非常に重要なポイントだ。

これをより詳しく考えるためにも、一八六七年十月十一日づけの手紙を見ていこう。アンナ夫人はこの手紙を要約して上のようにまとめているが、書簡ではこの件について次のように書かれていた。

ジュネーヴは、ジュネーヴ湖畔にあります。湖水は驚くべきもので、岸も絵に描いたようですが、ジュネーヴそのものは倦怠の頂上です。これは古いプロテスタントの町ですが、そのくせ、酔っ払いがうようよしています。わたしはここへ来るといきなり、国際平和会議にぶつかりました。ガリバルジイもそれに出席しました。ガリバルジイはすぐ帰りましたが、しかし、あの連中、―本の中でなく現実にはじめてお目にかかった社会主義者、革命家の五千の聴衆を前にした演壇上のほらふき、これは筆紙の及ぶところではありません!いかなる描写もこれを伝えることは不可能です。滑稽さ、薄弱さ、無意味さ、不一致、自己撞着、―これらは想像もできないくらいです!しかも、こうしたやくざな連中が、不幸な労働者たちを動揺させているのです!これは淋しいことです。彼らは手始めとして、地上の平和を獲得するためには、キリスト教を撲滅しなければならぬ、大きな国家をなくして、小さな国をつくらなくてはならぬ、いっさいの資本を没収して、すべてを命令によって共有のものとすべし、等々を主張しています。これらはみんななんの証明もなく、二十年も前から棒暗記したものが、そのまま残っているのです。が、おもなものは火と剣です。そして、すべてが滅ぼされた後で、彼らの意見によれば、その時はじめて平和が訪れるというわけです。しかし、もうたくさんです。なつかしい友、あなたの手紙には必ず猶予なく返事を書きます。

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集17』P84

アンナ夫人の『回想』よりもかなり踏み込んだ批判が書かれているのがわかる。

『評伝ドストエフスキー』でもこのことについて「ドストエフスキーは、ついに、敵の顔をはっきりと認識したのだった。「シガリョフ主義」のイデーは、一八六七年のジュネーヴ会議で得た印象にさかのぼるものだった。いまや彼はどういう相手と闘うべきかをさとり、長篇小説のプランに熱烈に取りくみはじめた。(P359)」と解説されている。

「シガリョフ主義」というのは『悪霊』で説かれる革命家たちの理論のひとつだ。ここでは込み入った話になるのでこれ以上はお話ししないが、ドストエフスキーはこうした社会主義革命家たちへの批判を後の作品に強く打ち出している。

『悪霊』はその最たるものであるし、『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官の章」はまさしく後のソ連を予言したかのような恐るべき問題を提起している。

このように、本来社会主義や共産主義革命家とは相容れないドストエフスキーをソ連は再解釈し、「ソ連のイデオロギーに沿うドストエフスキー」を作り上げた。

こうした時代背景と文学の関係性を考えるというのも非常に重要な視点なのではないかと私は思う。

もちろん、ソ連時代のドストエフスキー研究がすべて不当なものだったとは思わない。研究者の地道な研究の蓄積のおかげで私たちはドストエフスキー作品や書簡、生涯を知ることができている。ただ、ある人がドストエフスキーを語る時、どんな資料に基づいているかがはっきりしないとドストエフスキーの人間像や思想がまるで別人のようなものになるということも起こりうるのだ。上の手紙にしろ、ドストエフスキーは明らかに社会主義者を批判している。だが、ソ連的に見ようと思えばこれは「二枚舌」であり、さらには「これは悪い革命家を批判しているのであって、マルクス主義的な正しい革命家に対しては批判していない。むしろそうした方向に進むようドストフスキーは願っているのだ」と解釈することも可能なのである。これを「解釈」と言っていいのかは正直難しい所だが、現に、やろうと思えばそうやって「ドストエフスキー」を作ることは可能なのだ。一般読者は権威ある学者のそうした説を検証することはできない。そう言われればそうなってしまうのである。

そしてこれはドストエフスキーに限らず、あらゆる作家にも起こりうる。作家だけではない。音楽家でもそうだ。19世紀中頃のドイツの音楽家メンデルスゾーンも、時代が下ったナチス時代には「ユダヤ人であること」を理由にその音楽性も否定され、徹底的に攻撃された。その時の政治状況によって作家の捉え方は大きく異なるのである。

ドストエフスキーの小説作品から人それぞれ何を読み取るかは自由だ。『悪霊』や『カラマーゾフの兄弟』からソ連的革命家を読み取るのも不可能ではないし、それは解釈の自由だ。だが、ドストエフスキー本人はどんな人間だったかというのはそれとはまた別問題である。どんな資料を用い、どんな立場で解釈したのかというのは非常に重要な問題だ。

たったひとつの説や解説を見ただけではその人がどんな人物でどんな思想を持っているかは判断が難しいのである。その人を知る前に、その解説者がどんな立場から話しているのかをまずは知らねばならないのだ。立場によって「ものの見方」は異なる。だからこそ多面的に見ていく必要がある。ドストエフスキーに関しては特にそのことを感じる。それだけ複雑で捉え難い人物なのだ。

ドストエフスキーのジュネーブ滞在はこうした共産主義、社会主義に対する彼の反論が生まれる契機となった。

ここでの体験があったからこそ後の『悪霊』、『カラマーゾフの兄弟』に繋がっていったと考えると、やはりドストエフスキー夫妻の西欧旅行の持つ意味の大きさというのは計り知れないものがあると私は思う。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント