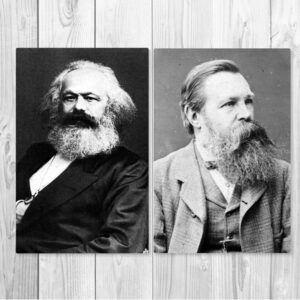

(18)共産主義の始まり~ドイツの共産主義者モーゼス・ヘスがいかにマルクス、エンゲルスに影響を与えたかについて

共産主義の始まり~ドイツの共産主義者モーゼス・ヘスとは「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(18)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

共産主義の始まり

十九世紀初期のフランスには、人格タイプや情熱に関する高尚なナンセンスに同じくらい苛立っていた思想家たちがほかにも存在した。それが共産主義者だった。エティエンヌ・カべやルイ=オーギュスト・ブランキのような連中に率いられた、これらのパリの無法者一派は、一八三〇年代を通じて活動をつづけ、社会分析よりももっと直接的な政治改革に関心をもっていた。

カべは「最も完璧な平等の土台の上に築かれた社会」への平和的な移行の道を主張したが、ブランキは革命を強く訴え、「グラキュース」・バブーフの殉死を礼賛した。一七九六年に革命後のフランスの不平等と貧困にたいし、人民の名において反乱を企てたが未遂に終わった人物である。

不満をかかえたパリの労働者階級の一部に支持されたバブーフ主義もしくは共産主義(一八四〇年代初期に初めて幅広く浸透した用語)は、ファランジュやコミューンに引きこもるのではなく、既存の社会の再形成を目指した。彼らは革命時代の共和国主義の伝統を復活させて相続をやめさせ、私的所有を廃止することを求め、革命のあとに「国家規模の財産共有」を構想していた。

ブランキと彼の支持者らは一八三九年に新しいエルサレムをつくろうと試みて失敗し、終身刑の判決を下されたが、ときおり保釈されることもあった。

べルリンとボンで酒を飲みながらへーゲル哲学を論じることに興じていたマルクスとエンゲルスは、これらの初期の熱心な共産主義者とはほとんど無関係だった。ただし、ドイツにも一人だけ関係する人物がいた。共産主義者のラビと呼ばれた、もしくは「党の最初の共産主義者」とエンゲルスが評するようになったモーゼス・へスである。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P98ー99

※一部改行しました

共産主義(コミュニズム)という言葉が広がり始めたのは1840年頃というのは驚きですよね。共産主義の始まりは割と最近の出来事でした。

モーゼス・ヘスとは~ユダヤ教徒から無神論者へ。マルクスとの共通点

マルクスとエンゲルス同様、へスもまたラインラントの出身で、一八一二年にボンで生まれた。当時、ボンはナポレオンの占領下にあり、アイザイア・バーリンの言葉を借りれば、「ユダヤ人ゲットーの門が勢いよく開き、何世紀ものあいだそこへ追い込まれていた被収容者は、昼の光のなかにでてゆくことが許されたのである」。

彼はマルクスと同様、大いなるセム語族の遺産を受け継いでおり、両親ともにラビを輩出した家系だった。しかし、彼の父親はシナゴーグの外に生活を求め、ケルンで製糖所を営んでいたので、へスは母方の「極端な正統派」の祖父のもとに預けられた。彼はこの祖父から、ユダヤ人がイスラエルから追放された物語を聞かされて育った。「厳格な老人の雪のように白い顎鬚は、これを読むと涙でぐっしょりと濡れ、われわれ子供たちももちろん、涙を流したり、すすり泣いたりせざるをえなかった」

へスはこの情緒過多な遺産と決して縁を切ることはなかったものの、信仰のほうは捨てた。「私の主たる問題は、当然のことながら宗教だった。そこから、私はのちに倫理の原則へと移行した。まず検討すべきは、私の創唱宗教[すなわちユダヤ教]〔自然宗教にたいするもの〕だった。これは崩れ去った……何も、何一つ残らなかった。私はこの世で最も惨めな人間だった。私は無神論者になった。私にとって世界は重荷となり、呪いとなった。私はそれを死骸として見ていた」。

エンゲルス父が息子のロマン主義にはほとんど我慢がならなかったように、へスの父も息子の鬱々とした内省など見向きもせず、家業である製糖所を手伝うようにと圧力をかけた。だが、へスは自分が道徳的妥協だと見なしていたものに加わる気にはなれず、一年間のヨーロッパの旅に逃避した。

アイザイア・バーリンは当時の彼を愛情をこめて、「寛大で志高く、親切かつ感動的なほど純粋な心をもち、熱意にあふれるが、明敏すぎるわけではない若者で、自分の思想のために苦しむ覚悟があったどころか、意欲的であり、人類、楽観主義、抽象的なものへの情熱、およびより冷徹な家族たちが彼を誘導しようとしている実業の世界を嫌悪していた」と描写する。

彼が自分の無神論にたいする解決策を見出したのは、一八三〇年代初期のパリで、共産主義の秘密結社とますます風変わりになるサン=シモン主義者のあいだであった。

彼より以前のエンゲルスのように、そして彼以後の何千もの人びとのように、へスは宗教的遺産を手放したことで生じた隙間を、新しい社会主義の人類の信条で満たした。

彼は『神聖な人類史』(一八三七年)のなかで、自分の思想上の転向について書いている。同書は「貧困層」と「富裕な貴族社会」のあいだで広まりつつ社会的格差を強調し、バブーフ主義に影響された財産共有に答えがあると断定するもので、ドイツで共産主義思想について書いたごく初期の作品であり、ラインラントのリべラルな人びとのあいだで好感をもって受け入れられた。

マルクスとエンゲルスが彼らの見解を体系化するよりはるか以前に、へスと、彼につづいた共産主義の職人、ヴィルヘルム・ヴァイトリングは、当時の精神的、社会的危機が解消される急進的で平等主義の共産社会の将来という考えをドイツの読者に紹介した。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P99-100

※一部改行しました

生まれがユダヤ人ラビの家系というのはマルクスに似ていますし、親が工場経営していたというのはエンゲルスにも似ていますよね。

そして、

「エンゲルスのように、そして彼以後の何千もの人びとのように、へスは宗教的遺産を手放したことで生じた隙間を、新しい社会主義の人類の信条で満たした。」

とここで語られたのは非常に重要です。

それまで宗教が埋めていた場所がぽっかり空白になると、やはり人間はそれに耐えられないのです。だからこそそこに新たな信条が入り込んでくる。私が「マルクス主義は宗教的現象である」という仮説を立てたのも、こうした理由があるからです。

また、

「マルクスとエンゲルスが彼らの見解を体系化するよりはるか以前に、へスと、彼につづいた共産主義の職人、ヴィルヘルム・ヴァイトリングは、当時の精神的、社会的危機が解消される急進的で平等主義の共産社会の将来という考えをドイツの読者に紹介した。」

という点も非常に重要です。

共産主義といえばマルクスを思い浮かべてしまう私たちですが、この思想自体はマルクスの独創ではありません。

上で語られますように、ヘスがこの思想を主張していた時には彼らはそのような思想とは接することもなく、もっぱら青年ヘーゲル思想に熱中していました。

哲学は行動と結びつかなければならない。哲学が実践理論へ

へスにとって本格的な突破口が開けたのは、こうした共産主義思想を青年へーゲル派の思想と結びつけたときだった。その過程で欠かせなかったのは、オーギュスト・フォン・チェスコーフスキという魅力的な人物だった。

彼の伝記作家が「アレクサンドル・ゲルツェンのポーランド版のようなもの」と描写したチェスコーフスキは、裕福で教養のある貴族で、クラクフおよびべルリンで教育を受けた人物である(ゲルツェンは「社会主義の父」とも言われるロシアの哲学者〕。

彼はそこで青年へーゲル派によるシェリングとの闘争に加わった。軍隊の経験から、チェスコーフスキは行動を起こす必要性を感じ、まもなくへーゲル派が果てしなく難解な哲学思索を繰り返すことに興味を失った。

一八三八年に、彼は『歴史知識体系の序文』を出版した。これはへーゲルの哲学を分析の道具から、社会志向の変革のための計画へと変えようと試みたものだった。弁証法は新たなジンテーゼ〔総合〕の時代に入りつつあり、そこでは、思想は行動と結びつかなければならないと、彼は主張した。ヨーロッパが必要としていたものは、「実際的活動の、つまり〈実習〉の哲学で、社会生活にじかに影響をおよぼし、具体的な活動領域で将来を発展させるもの」なのであった。

青年へーゲル派がこよなく愛したビール漬けの無益な議論は、実際的な改革のプログラムへ移行させなければならなかった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P101-102

※一部改行しました

ヘーゲル哲学の難解さは有名ですが、マルクス・エンゲルスはベルリンでビール知識人として青年ヘーゲル派の哲学について激論を交わしていました。(※ビール知識人については以下の記事を参照ください)

ですがヘスはチェスコーフスキの思想に触れて、新たな道筋を知ることになります。

難解で抽象的な哲学をいくら身内同士で繰り返していても世の中は変わらない。その哲学は実践され、世を変えることにこそ意味があると気づくのです。

「ヘーゲル哲学による変革は、個人レベルではなく人類レベルで行われていくべき」

へスはたちまちチェスコーフスキの著作に魅了された。「精神の哲学が行動の哲学になる時期がきたのだ」と、彼は宣言した。宗教による疎外を終わらせる必要性を強調したルートヴィヒ・フォイエルバッハに戻り、へスは自分の思想をさらに一段階推し進めた。もちろん、人はキリスト教の神にたいする従属を終わらせることによってしか、自分の本質を再び取り戻すことはできない、とへスは同調した。だが、そのような急進的な移行は個人的レべルで試みるべきではない。必要とされるのは、より広い、共同体レべルでのプロセスだった。

「神学は人類学なのだ。それはそのとおりだが、それが真実のすべてではない。人という存在は、社会的で、共通の目的に向けて多様な個人が協同することだ、ということも付け加えなければならない……そして人の本当の教義、本物のヒューマニズムは、人間の社交性の理論なのである。それはつまり、人類学は社会主義だということだ」。

社会主義、もしくは共産主義が約束したことは(ヘスは、マルクスとエンゲルスのように、これらの名称を区別せずに使用した)、地上における楽園だったからだ。キリスト教が預言として表現していたすべてものが、愛と理性の永遠の法則のうえに築かれた真の人間社会において起こることになるのである。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P102

※一部改行しました

この箇所は非常に重要です。

青年ヘーゲル派の理論は、個の精神の問題ではなく、人類全体に拡大された問題としてここで語られるようになります。

そして、

「社会主義、もしくは共産主義が約束したことは(ヘスは、マルクスとエンゲルスのように、これらの名称を区別せずに使用した)、地上における楽園だったからだ。」

と述べられるように、青年ヘーゲル派の思想は、「実際に行動を起こすことで、地上における楽園をもたらすだろう」と発展していくことになります。

こうなってくると、マルクス・エンゲルスが説いたとされることとかなり重なってきますよね。

マルクス・エンゲルスも無から偉大な思想を生み出したわけではありません。二人とも猛烈な勉強家です。彼らは過去の偉大な思想家や同時代の思想を学び、自身の思想を作り上げていきます。こうした彼らの思想背景を辿っていくのは非常に興味深いものがあります。

イギリス・フランス・ドイツの役割~マルクス・エンゲルスがこの三国に滞在した恩恵とは

この協働による至高の状態に到達するには、当時の資本主義制度―じつに多くの近代における災いの原因―と至急に対峙する必要があった。へスは私的所有権の廃止を強く訴え、それとともに貨幣経済によってもたらされた疎外効果を終わらせるべきだとした。そうなって初めて、蔓延している利己主義と競争の文化を抑制し、代わりに自由と人間の仲間意識にもとづく新しい親睦が生まれるであろう、と。

社会主義に向う壮大な歴史的移行のなかで、彼がヨーロッパの三頭政治―フランス、イギリス、ドイツ―と呼ぶものの各構成員には、演ずべき特定の役割があった。ドイツは共産主義哲学的基礎を提供することだった。フランスはすでに政治的行動主義という点では十分に進歩していた。そして産業化が進むイギリスは社会的関心を高めることだった。「貧困層と金持ちの貴族社会のあいだの対立はイングランドでのみ革命レべルにまで達するだろう。ちょうど精神主義と物質主義の対立がフランスで頂点に達し、国家と教会の反目がドイツでのみ最高潮に達しえたようなものである」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P102ー103

※一部改行しました

マルクス・エンゲルスの二人がなぜここまで世界を動かす思想を作り出すことができたのか、そのヒントがここにあるような気がします。

ドイツでは世界を変革するために必要な哲学・イデオロギーを生み出す土壌があり、フランスでは「フランス革命」のように政治的実行力がありました。そして最後のイギリス、ここでは産業革命が進み、資本主義が成熟しつつあり、物質的な文明の最先端がありました。

この3つの要素をすべて実際に体験し、深く理解していたのがマルクス・エンゲルスだったのです。

特に、ドイツにおける疾風怒濤の哲学からヘーゲルを経た思想文化は非常に重要です。

世界を動かすほどの物語を生み出す基礎がドイツ哲学にありました。これがあるからこそ、フランスの政治的実行力は発揮され、その舞台であるイギリス資本主義をベースした理論・物語を創造していくことができたのでした。

マルクス・エンゲルスがドイツに生まれ、パリを経験し、その後半生をイギリスで過ごしたというのはとてつもなく大きな意味があったと私は考えています。

産業資本主義の問題をいち早く政治力学に取り入れたヘス

へスはこの「社会問題」―産業資本主義が人間におよぼすツケ―を最初に政治力学のなかにもち込んだ一人だった。「イングランドに迫りつつある大惨事について」と題した論文のなかで、へスは勢いを増しつつある嵐がいかに強力な社会経済的転換期の産物であったかを説明した。

イングランドで大惨事を引き起こすであろう明らかな原因は、政治的な性質のものではない。民衆の手から資本家の手に産業は移行し、かつては個々の商人によって小規模に営まれていた商売は、ますます大規模な資本家や、投機師や詐欺師によって支配され、土地財産は世襲法によって貴族の高利貸しの手に集中している……こうした状況はいずれもあらゆる場所で見られるが、イングランドにはとくに多い。そして、たとえそれだけではないにしろ、少なくともこれがわれわれを脅かす大惨事の主要かつ本質的な原因であり、それは政治的な性質のものではなく、社会的なものなのである。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P103

マルクス・エンゲルスに先駆けてこうした思想をいち早くドイツで展開していたのがモーゼス・ヘスなのでした。

そしてそのヘスに強い影響を受けたのがエンゲルスだったのです。

ヘスの指導を受け、いざイギリスへ旅立つエンゲルス

へスの実際的で、社会的志向の理論は、どんどん青年へーゲル派をあからさまに共産主義的な方向へ惹きつけていった。一八四二年の秋には、エンゲルスによれば、青年へーゲル〈党〉の一部(彼自身もその一人だった)は、「政治変革が充分ではないと主張し、共有財産にもとづいた『社会』革命こそが、彼らの抽象的原理に見合った唯一の人類の状態であると宣言していた」

同様に明らかであったのは、イングランドが―その大規模な工場に、裕福な工場主、および途方もなく痛めつけられたプロレタリアートとともに―「迫りつつある大惨事」を引き起こす準備が整っていることだった。

「イギリス人は、ほかのどの国民よりも実践的である。イングランドはわれわれの世紀にとって、かつての時代のフランスのようなものだ」。

そして、フリードリヒ・エンゲルスが向かっていたのはそのイングランドなのであった。出発前、彼は自分から文通を始めていたモーゼス・へスのもとを訪ねた。へスはユダヤ人詩人であるベルトホルト・アウエルバッハへの手紙のなかで、このときの訪問について回想している。

エンゲルスは内気でナイーブな、フランス革命の「革命家一年生」(アイン・アノ・アイン・レヴォルツィオナール)、山岳派タイプだ、と彼は書いた。へスのもとでの個人指導が終わり、イングランドへの旅をつづけるころには、青年ヘーゲル派のエンゲルスは「きわめて熱心な共産主義者」に転向していた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P103-104

※一部改行しました

こうしてヘスの影響を強烈に受けたエンゲルスは熱烈な共産主義者として運命の地イギリスへと向かうのでありました。

これはエンゲルスの思想形成にとって、またマルクスの『資本論』成立においてもとてつもない影響を与えることになったのでした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前回の記事はこちら

関連記事

コメント