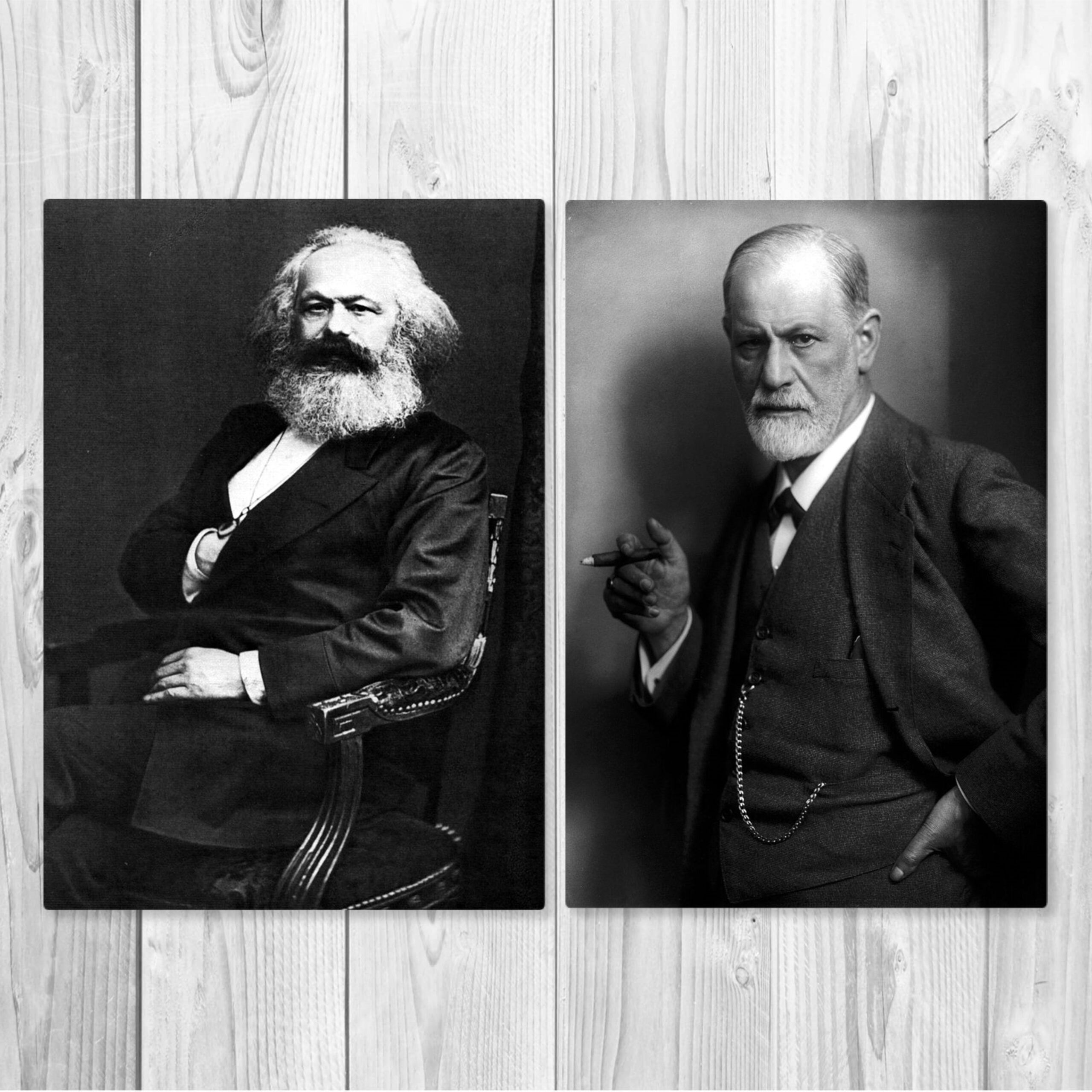

マルクスとフロイトの共通点とは~フロイトのドストエフスキーにおける「父親殺し」についても一言

マルクスとフロイトの共通点とは~フロイトのドストエフスキーにおける「父親殺し」についても一言

当ブログでは現在マルクスについて更新を続けています。

なぜ私がマルクスについて学んでいるかというと、上の記事で述べたように、「マルクス主義は宗教的現象なのではないか」という問いを持ったからでありました。

そしてマルクスを学んでいる内に、私はある興味深い見解を知ることになりました。

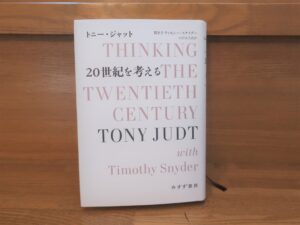

それは世界的に有名な歴史家トニー・ジャットの『20世紀を考える』という本に書かれていたある一節でした。

そこではマルクスとフロイトの共通点が語られていて、これがとても興味深いものでありました。

この本はトニー・ジャットと同じく歴史家のティモシー・スナイダーの対談という形式が取られています。

スナイダーが語る箇所は太字で書かれていましたので、以下でも同じ形式で引用していきたいと思います。

では、早速その箇所を見ていきましょう。少し長くなりますが重要な箇所ですので、分割せずにそのまま読み進めていきます。

ジークムント・フロイトは絶好のタイミングで登場して中欧の思想家たちの一世代全体に影響を与えました。アーサー・ケストナーからマネス・シュぺルバーにいたるまで、若者時代のマルクス主義への傾倒から抜け出すための論理的な足がかりとは、心理学でした。それぞれの好みに従ってフロイト派、アドラー派、ユング派などありましたが。マルクス主義そのものとおなじように―マルクス主義についても後で論じますが―、ウィーンの心理学は世界を脱神話化し、普遍的なひな型にあてはめて行動や決断を解釈する、包括的な物語を見つける方法を提供してくれました。そしてまたおそらく、世界をいかにして変えるか(といっても一度に人間一人ずつしか変えられませんが)についての、比較的に野心的な理論も、提示したのでしょう。

結局、心理学というものは、この点ではマルクス主義とユダヤ・キリスト教の伝統と明確に類似しているわけですが、自己欺瞞、必然的な受苦、没落、そしてその後につづいてやってくる自己意識、自己に対する知、克己と究極的な回復へといたる物語を提示してくれるものだったのです。わたしは世紀転換期あたりに生まれた中欧人たちの回顧録を読んで、同時代に分析や「説明」、あの新たな学問分野のさまざまな概念(神経症、抑圧など)が大流行したことについて、いかに多くの人たちが(とりわけユダヤ人が)コメントしているかに驚いています。この、表面的な説明の深層を掘り下げることへの、神秘の扉をこじあけることへの、それが説明している対象によって否定されるがゆえになおさら真実に迫るような物語を見つけることへの魅了―たしかにこれは、マルクス主義の手続きに不気味にもよく似ています。

もうひとつの類似性があります。フロイト主義からは、マルクス主義からとおなじように、三部構成の楽観的な物語を抽出することができます。私有財産がわたしたちの本性を破壊してしまった世界にわたしたちは生まれた、という代わりに、精神分析では、わたしたちはなんらかの原罪が犯され(もしくは犯されず)、父が殺害され(または殺害されず)、母は姦淫された(またはされなかった)世界へと生まれた、ということになります。しかしわたしたちは、そういったことについて罪の意識を抱くような世界に生まれてきているのであり、わたしたちは本来わたしたちが手にするはずだった本性を―それはおそらく純粋に理論的なものですが―奪われているということになります。わたしたちは、家族の構造を理解し、セラピーを受ければ、そのような「自然の=本来の」状態に還ることができる、と。しかしマルクスに言えることが、フロイトにもあてはまります。つまり、実際にそのようなユートピアに到達できるとして、それがどのようなものなのかがちょっとはっきりしないのです。

マルクス主義の物語と同様に、フロイトの物語においては、過程が正しいものでありさえすればまちがいなくよい結果が得られるのだ、という信念をゆるぎなくもつことが、決定的に重要視されます。言いかえると、もし初期の傷や葛藤を正しく理解し、それを克服すれば、必然的に約束の地に到達できるということです。そして、この成功の保証それ自体が、そこに到達するための努力を正当化するに十分なものなのです。マルクス自身の言葉で言えば、未来という料理をつくるための手引き書に載せるレシピを書くことは彼の本分ではなく、彼はただ、わたしたちが今日の原材料を正しく利用しさえすれば、未来の料理手引き書は生まれるだろうと約束しただけなのです。

みすず書房、トニー・ジャット、河野真太郎訳『20世紀を考える』P59-61

マルクスとフロイトは人間の過去・現在・未来の物語を提供しました。

その救済的な物語があったからこそ、多くの人々を惹きつけたとここで語られます。

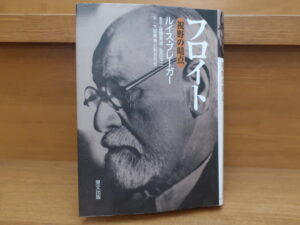

フロイトについては個人的にずっと関心があった存在です。

というのも、フロイトはドストエフスキーにその「父親殺し」の理論を適用し、論文を発表しています。その影響は凄まじく、現在でも語られているほどです。

しかし現在、研究が進み、ドストエフスキーにおける「父親殺し」理論の適用は誤りであることが証明されています。

なぜ誤っていると証明されているのにこの説が未だに力を持ち続けているのか。

それが、上で語られていたように、「フロイトが語る物語の魅力」にあると思われます。

その物語が本当に正しいか正しくないかは問題ではありません。

人を惹きつける面白い物語であるかどうかがフロイト理論が影響を持つ大きなポイントなのです。

だからこそフロイト理論はなくならないし、今なお様々な形で語られるのです。

その典型のひとつがまさしくドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』における「父親殺し論」なのでした。

そもそも、ドストエフスキーの専門家でなければわざわざドストエフスキーが本当に「父親殺し論」に当てはまるかどうかの検証はしません。多くの読者の関心はその小説が面白いかどうかです。そこに学問的な正確さは求められません。

「フロイトがそう言った」と言ってしまえば、「そうなんだ!面白い!」となってしまうのは当然です。なにせフロイトは面白い物語を紡ぎ出す天才ですから、面白くないわけがありません。彼の語る物語はショッキングでセンセーショナルで、キャッチーなものがほとんどです。

フロイトのドストエフスキー論でもまさしくそうした見事な物語が語られます。

ですが、それは事実としては根拠がなく、フロイトの創作です。彼の考える理論に適しそうな有名人を探し出し、それがドストエフスキーだったということなのです。このことについては改めてお話ししていきますが、フロイトの影響力は今なお健在です。

私はフロイトを全否定しているわけではありません。

フロイトが無意識の領域を世に問うたからこそ、西欧における心理学は発展することになりました。その事実は確かだと思います。彼が時代を変えた天才であることは私も異論はありません。

ですが、間違っているものは間違っていますし、それを現在においてもそのままにしておくことには反対です。

フロイトは1856年生まれで、彼の活躍が本格的に始まるのは20世紀に入ってからです。

当然、当時の科学技術や医学は今とは異なります。そうした中でフロイトが立てた理論にはやはり限界があります。

だからこそ、フロイトを神格化せず、彼が果たした役割を評価しつつも、科学的に正しいもの、誤っているものを再評価する必要があると私は思います。

現代において語られるフロイト理論はあくまで彼の創作、物語であり、それを科学理論のように当てはめて対象を解釈していくのは危険であると私は考えています。それは確かに面白いかもしれませんが、事実からは遠ざかっていくのではないでしょうか。

こういうわけで私はフロイトに対して思う所があったのでした。

ドストエフスキーを学んでいるとどうしてもぶつかるのがフロイトの存在なのです。

さて、話はフロイトとドストエフスキーの方に流れてしまいましたが、マルクスとフロイトの共通点は非常に興味深いものがありました。

せっかくですのでこの機会にフロイトについても当ブログで学んでいきたいと思います。

次の記事からフロイトの伝記や著作、参考書を紹介していきます。

これはマルクスを学ぶ上でも繋がってくる事柄ですのでぜひお付き合い頂けたらと思います。

以上、「マルクスとフロイトの共通点とは~フロイトのドストエフスキーにおける「父殺し」についても一言」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント