(1)妻アンナ夫人と出会うまでのドストエフスキー(1821~1866年「誕生から『罪と罰』頃まで)をざっくりとご紹介

(1)妻アンナ夫人と出会うまでのドストエフスキーの前半生(1821~1866年「誕生から『罪と罰』頃まで)をざっくりとご紹介

ドストエフスキーの誕生と幼少期

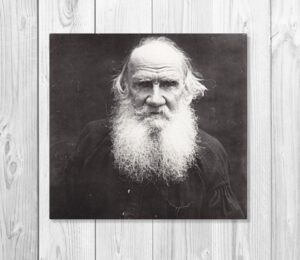

ドストエフスキーは1821年にモスクワで誕生した。同時代の人物としてはツルゲーネフが1818年、トルストイが1828年生まれである。国外にも目を向ければユゴーが1803年、ディケンズが1812年、マルクスが1818年生まれだ。これら錚々たる人物達が同時代に生きていたのである。

ドストエフスキーの父ミハイルは医師、母マリアは富裕な商人の娘だった。

1827年には父ミハイルが八等官に昇進して貴族階級の一員となり、1831年にはダロヴォーエ村の領地を持つまでになった。しかしトルストイやツルゲーネフら大貴族とは違い、中下級貴族として慎ましい生活を送っていた。

ドストエフスキーには兄が一人、弟が二人、妹が二人いた。その中でも兄ミハイルとのつながりは彼の人生においてあまりに大きな意味を持つことになる。

ドストエフスキーは幼いころから両親と共に『聖書』を読み、10歳の頃にはシラーの『群盗』の劇に強い感銘を受けるなど感受性の強い子供だった。

そして成長するにつれ文学への傾倒がはっきりしてくる。兄ミハイルと共に文学雑誌を読みふけり、詩や文学談議に花を咲かせる兄弟。この2人は大人になってからも文学を通して共に戦うことになる。

1837年、ドストエフスキー16歳の時に母マリアが若くして病気で亡くなり、ドストエフスキーは大きなショックを受ける。優しく見守ってくれる母の存在を失った悲しみは、後のアンナ夫人との関係とも繋がってくるように思われる。

そしてその2年後の1839年には父も他界することになる。この父の突然の死についてはこれまで諸説語られてきた。農奴の恨みを買い殺害されたという説がこれまで語られることが多かったが、最近の研究ではその説は否定されるようになってきた。この父の死を巡ってフロイトがドストエフスキーにエディプス・コンプレックスの理論を適用したのは有名だが、その説の正当性が根底から覆ることになったのである。このことについては以下の記事「『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた~フロイト『ドストエフスキーの父親殺し』を読んで」で詳しく述べているので興味のある方はぜひ参照して頂きたい。

文学青年ドストエフスキーと作家ドストエフスキーの誕生

ドストエフスキーは在学していたペテルブルクの工兵学校で学業を修めた。だが文学青年ドストエフスキーの中で作家業への憧れがますます強まっていく。

1843年、22歳の年に彼は工兵学校を卒業し、製図局に就職する。文豪ドストエフスキーが製図をして働いていたというのは実に興味深い。ドストエフスキーの風景描写、建物に対する感性はこうした製図の影響もあったのかもしれない。

だが文学青年ドストエフスキーはそうした会社勤めの生き方に収まることはなかった。彼は仕事を1年で辞め、創作活動に専念することに決めた。「作家」ドストエフスキーの誕生である。いくら両親の遺産があるとはいえ、定収入もなく、文字通り背水の陣を敷いての作家活動だった。

生みの苦しみを味わうドストエフスキー。仕事を辞め、自らを追い込み制作に没頭した。その結晶が1845年に完成したデビュー作『貧しい人びと』だった。

ドストエフスキーはサンクトペテルブルクに住むうだつの上がらない貧しい役人を主人公に、薄幸の乙女ワーリンカとの悲しい恋の物語を描いた。

この小説はデビュー作にして凄まじいセンセーションを起こすことになった。完成作を友人のグリゴローヴィチに見せると彼は感動し、すぐに詩人ネクラーソフに紹介した。そしてその彼もこの作品に驚き、文壇の大御所ベリンスキーのところに駆けつけた。その時の顛末はロシア文学界の有名なエピソードとして今も語り継がれている。

『貧しき人びと』に感動したネクラーソフが当時の大批評家べリンスキーの許を訪れ、「新しいゴーゴリがあらわれました」と叫んだとき、相手は「君たちのところではゴーゴリがキノコのように生えてくるんだから」とはじめは取りあってくれなかったが、いざその作品を読みだすや、べリンスキー自身すっかり興奮してしまい「さあ、連れてきてくれ、早くその人を連れてきてくれたまえ」とネクラーソフに頼んだという。翌日、ドストエフスキーはべリンスキーの前にあらわれ、「君はきっと偉大な作家になれるでしょう」と太鼓判をおされた。これはロシア文学史上有名なエピソードであるが、ドストエフスキー自身もこの時の感動を生涯忘れなかったようである。

新潮社、ドストエフスキー、木村浩訳『貧しき人びと』P256

ゴーゴリとは当時ロシアで最も人気のあった作家の一人だ。そのゴーゴリに匹敵する作家が現れたぞ!とベリンスキーのもとで大騒ぎになったのである。

それほど『貧しき人びと』はセンセーショナルな作品だったのだ。

ドストエフスキーはデビューと同時に一躍ロシア文壇の寵児となった。これほど鮮烈なデビューなどありうるだろうかというほどドストエフスキーは大成功を収めたのである。ドストエフスキーはどこに行っても引っ張りだこ。上流階級の人々をはじめ、今まで会ったこともない人達との交流に彼はすっかりのぼせ上ってしまうほどだった。ツルゲーネフと出会ったのもまさにこの時期だ。ドストエフスキーよりも一足先にデビューし、すでに名を上げていたツルゲーネフはドストエフスキーにとっても憧れの一人であった。

しかし、ロシア文学に詳しい方ならご存知のように、ドストエフスキーとツルゲーネフはその後犬猿の仲になってしまう。これから私が訪れるドイツのバーデン・バーデンではロシア文学界の歴史に残る大喧嘩までしでかした2人だ。せっかくなのでここでこの2人の出会いを見ていくことにしよう。

一八四五年十一月十六日、彼はミハイル(※ドストエフスキーの兄)に書いている。

「いや、にいさん、わたしの名声が今ほど高まったときはないでしょう。いたるところで信じられぬほどの尊敬を受け、わたしへの好奇心はすさまじいくらいです。数えきれぬほどの人びと、それもお歴々に紹介されました。(中略)

だれもがわたしを奇蹟あつかいします。あちらでもこちらでも、ドストエフスキーがこんなことを言った、ドストエフスキーがあんなことをしようとしていると触れまわらないかと、うっかり口もきけません。ベリンスキーはこれ以上考えられぬほどわたしを愛しています……」

美男の貴族ツルゲーネフとの親交は、駆けだしの作家の自尊心をとりわけくすぐった。

「つい先ごろ、詩人のツルゲーネフ(きっと、にいさんもお聞きになったことがあるでしょう)がパリからもどってきて、一ペんでわたしに強い愛着と友情を抱いたので、べリンスキーはそれを、ツルゲーネフはわたしに惚れこんだのだと説明しているほどです。けれどもにいさん、なんというすばらしい人間でしょう!わたしもほとんど彼に惚れこんだくらいです。

詩人で、才能があって、貴族で、美男子で、金持ちで、賢く、教養があって、年は二十五-天が彼に与えなかったものなど想像がつきません。

おまけに、どこまでもまっすぐで、美しい性格、りっぱな修養で作りあげられた性格を持っています……」

ドストエフスキーとツルゲーネフの長年にわたる反目は、たがいが惚れこんだことから始まった。

病的に自尊心の強い作家は、マリインスキー病院のわびしい環境、工兵学校の閉鎖的な世界、貧困と無名の時代からいきなり「上流社会」へ入ったのだ。

ツルゲーネフの貴族ぶりに彼は魅了される。ほかならぬこの貴族ぶりがやがて彼にはやりきれぬものとなる。

筑摩書房、モチューリスキー、松下裕・松下恭子訳『評伝ドストエフスキー』P53-54

※一部改行した

先程も述べたが最初の出会いは互いに好印象を持って始まったようだった。ドストエフスキーはそれこそ彼に惚れ込んでしまうほどであった。

しかしそんな関係も長くは続かない。

ドストエフスキーはいきなり上流階級に飛び込むことになり、精神のバランスを失っていく。もともと自意識過剰で、あまりに繊細、あまりに不器用な彼は文壇から徐々に煙たがられていく。彼にはイケてる人間集団の中で如才なく立ち振る舞う能力が決定的に欠けていたのだ。

そして彼の第二作目の『二重人格(分身)』が発表されるとその作品は文壇から激しく非難されてしまう。デビュー作の『貧しき人びと』で天国を味わったドストエフスキーが今度は地の底に叩きつけられることになってしまったのだ。

ドストエフスキーは絶望的なショックを受け精神障害を患うほどになっていった。彼はもはや正気を失ったといってもいい状態だ。彼の言動はますます高慢で文壇仲間から浮いたものになっていく。

若い作家の虚栄心と高慢な挑戦的態度は、彼から文学者たちを遠ざけた。容赦のない中傷攻撃が始まり、嘲笑と諷刺詩が浴びせられた。

当時の文学サークルのならわしでは、こういった「追いおとし」はしばしば行なわれた。アヴドーチャ・パナーエワはこう記している。

「若い作家たちがサークルにはいって、非難の対象になったら、それこそ災難である。ところがドストエフスキーはまるでわざとのように、そのいらだちやすい性質と、だれよりもすぐれているといわんばかりに才能をひけらかす尊大な態度とで、そういう機会を招いたのだ。

そこで彼の棚おろしがはじまり、ことあるごとに当てこすっては彼の自尊心をいらだたせた。そういうことにかけてはとりわけツルゲーネフが巧みだった。

わざとドストエフスキーを論争にまきこみ、爆発寸前まで持って行く。ドストエフスキーは前後を忘れて、つい夢中で口走った馬鹿げた意見を躍起になって弁解する。ツルゲーネフはそのあげあしを取って、からかう。

ドストエフスキーは猜疑心のかたまりとなった。あらゆる人から才能をねたまれていると思いこみ、人が何気なしに言った言葉のはしばしに、自分の作品をけなし、自分を侮辱しようとしていると思った。

彼はもう、わたしたちの家に煮えるような憎しみをいだいてやって来ては、やっかみ屋どもにひと言ひと言からみながら、自分を息苦しくさせる癇癪玉を破裂させた。

ところが人びとは、この病気の神経質な男を寛容な態度で見のがさずに、さまざまな嘲笑でますますいらだたせた」。

「病気の男」を痛めつけるようすをグリゴローヴィチが描写している。

「『貧しい人びと』の作者を崇拝せんばかりに持ちあげてから、その文学的才能をたちまち救いようもないほどたたきつけるという変転の意外さは、ドストエフスキーのように感じやすく自尊心のつよい人間でなくとも絶望させるに十分だったろう。やがてべリンスキーのサークルの連中を避けるようになり、まえにもまして自分の殻にとじこもり、極度にいらだちやすくなった。

ツルゲーネフと出会ったさいドストエフスキーは、残念なことに自分を抑えることができず、あなたがたの誰ひとりこわくない、いまに見ていろ、みんなを泥のなかで踏みにじってやるからなどと言って、煮えるような怒りをぶちまけた……。

ツルゲーネフとひと悶着あって以来、ドストエフスキーはベリンスキーのサークルと最後的に袂を分かった。それ以来足も踏みいれなかった。彼にたいして警句やら、えげつない諷刺詩やらが浴びせられ,あきれるほどの自尊心の持ち主だとか、ゴーゴリに嫉妬しているだとか言って非難された」

筑摩書房、モチューリスキー、松下裕・松下恭子訳『評伝ドストエフスキー』P64-65

※一部改行した

たしかにドストエフスキーにも悪い点があるのだがそれにしても気の毒としか言いようがない・・・

ドストエフスキーと『現代人』グループとの決裂、そうしてツルゲーネフやネクラーソフのような大文学者たちが加わった非難中傷は、ロシア文学界の恥ずべき出来事である。ドストエフスキーの憎悪は、「ロシア史のぺテルブルグ時代」のあらゆる悪の具象化にたいするごとく、ベリンスキーとツルゲーネフに集中した。彼の人生観の発展に、この反目は大く作用したのである。

筑摩書房、モチューリスキー、松下裕・松下恭子訳『評伝ドストエフスキー』P67

ドストエフスキーを愛する人たちにとってツルゲーネフが悪玉になってしまう原因はこうしたところにあるように思う。

偉大な作家ドストエフスキーをいじめた男ツルゲーネフ。そんなイメージがたしかに私の中にもあったように思う。だが、これはドストエフスキー側から見た視点であって、ツルゲーネフ側から見ればまた違う言い分もあることだろう。ここではこれ以上はお話しできないが、ドストエフスキーの作家デビューはこのように天国から地獄というまさにジェットコースターのようなものだったのである。

いずれにせよ、これらの若き日の様子からドストエフスキーの性格がすでに皆さんにも伝わり始めているのではないだろうか。人付き合いが苦手で極端から極端へと揺れ動く過剰すぎる精神。こうしたドストエフスキーがアンナ夫人と結婚したことでどう変わっていくのか、それを私達は追っていくのである。

ドストエフスキーのシベリア流刑

さて、ドストエフスキーの第二作『二重人格(分身)』で酷評を浴びたドストエフスキーはその後も短編を次々と発表していくがどれも鳴かず飛ばず・・・デビュー作で天国を味わったドストエフスキーはどんどん追い込まれていく。

そんな絶望的な精神状態の中ドストエフスキーは1848年にペトラシェフスキーの主催する社会主義思想サークルに出入りするようになっていった。

ドストエフスキーが出入りするようになったこのサークルでは、フーリエの思想を中心に農奴制の廃止や検閲の廃止、労働者の権利の改善などを論じ合っていた。

しかし皇帝が強力な権限を持つ当時のロシアにおいて、その体制を批判する社会主義思想は弾圧の対象だ。

1849年、ドストエフスキーの所属するこのサークルはテロ行為を画策したとして摘発される。実際にテロを行おうとしていたかについてはドストエフスキー自身は否定しているが、有罪判決は覆ることはなかった。

半年の拘留期間の後、ドストエフスキーは12月24日、シベリアへ向けて護送された。マイナス40度にもなる極寒の地シベリアへと彼は向かって行ったのだった。

だがこのシベリア流刑こそ、ドストエフスキーの作家人生において大きな転機となったのである。そのシベリア流刑での体験を小説にしたのが名作『死の家の記録』だ。

このシベリア体験はドストエフスキーの作家人生において決定的な意味を持つことになった。

ドストエフスキーの最初の結婚と妻マリヤ・イサーエワ

ドストエフスキーがペテルブルクへの帰還を認められたのは1859年のこと。実に10年も追放の身だったのである。

だがこの10年の間ずっとシベリアの監獄にいたわけではない。ドストエフスキーがシベリアの監獄にいたのはおよそ4年間。その後はセミパラチンスク(現カザフスタンの首都セメイ)に一兵卒として駐屯を任じられていたのだった。

ドストエフスキーはその滞在の折、熱烈な恋をすることになる。

その相手がドストエフスキーの最初の妻マリア・ドミートリエヴナ・イサーエワという女性だった。

だが、この恋はそもそもが破滅的な予感が漂う危険なものだった。『評伝ドストエフスキー』ではこの女性について次のように説かれている。

ヴランゲリ(※ブログ筆者注、当地でのドストエフスキーの友人)は回想している。「マリヤ・ドミートリエヴナ・イサーエワは三十歳をいくらか過ぎていた……中くらいの背の、かなり美しい金髪の女性だった。ひどく痩せていて、はげしい、興奮しやすい性質だった。もうそのころ、青白い顔に不吉な赤みが躍っていた。本好きで、かなりの教養があり、知識欲が強く、善良で、非常に生き生きとしていて感受性に富んでいた」。(中略)

学校教師のアレクサンドル・イサーエフに嫁いで、パーヴェルという息子をもうけたが、ひどく孤独で不幸だった。飲んだくれの夫、貧困、わびしい田舎暮らし、これが熱情的で夢想家のみじめな運命だった。彼女は、自分に恋するドストエフスキーを近づけはしたが、同じ感情で答えることはなく、彼を「将来性のない人間」と見ていた。ドストエフスキーはまもなく恐ろしい打撃に見まわれた。一八五五年五月、イサーエフがクズネツクへ転任し、彼女と離れなければならなくなったのだ。ヴランゲリの回想によると、ドストエフスキーは「子どものように大声で泣いた」そうである。

筑摩書房、モチューリスキー松下裕・松下恭子訳『評伝ドストエフスキー』P170-171

ここにあるように、マリアはすでに夫と子がいる身だった。そんな女性にドストエフスキーは熱烈に恋をしてしまったのである。

元々女性関係に不器用なドストエフスキーが、シベリア生活でさらに女性を求める心が湧き上がってしまったのは無理もない。

このマリアという女性はシベリアやセミパラチンスクにおいては飛び抜けて教養ある女性だったことは間違いない。教養人たるドストエフスキーからすればこんなに話のわかる魅力的な女性はいなかったことだろう。さらには情熱的で刺激的な魅力を持つマリアにドストエフスキーはすっかり夢中になってしまった。マリアはドストエフスキーに対して思いを寄せていなかったようだが、大の大人が「子どものように大声で泣いた」というのはドストエフスキーの激情ぶりを示している。

しかし事態は急展開を迎える。マリアの夫が病死したのだ。夫がいなければ結婚は可能!ドストエフスキーは激情の赴くまま求婚した。マリアはこの時年下の教師と結婚しようとしていたのだがドストエフスキーはあの手この手でついに彼女と結婚することになる。

幸せの絶頂!極端から極端へ激しく移り行くドストエフスキーはついに再び幸福の絶頂に至ったのだ!

・・・しかしその幸福はあっという間に崩れ去る。残念ながら彼女との結婚生活は不幸と苦悩の連続となったのである。

すでに結核を病んでいたマリアの体調は日に日に悪化し、精神面にも悪影響を与え始めた。もともと激しやすいその性格がますます強くなっていき、ドストエフスキーと口論する日々が続いたのである。ドストエフスキー自身も癇癪持ちで嫉妬深い性格だ。しかも生活能力も壊滅的で家庭的な要素などとても持ち合わせてはいなかった。

そんな二人がうまくいく可能性などそもそもなかったのかもしれない。まるでドストエフスキーの小説の人物達のように彼らはぶつかり合い、苦悩の生活を送っていたのである。

これがドストエフスキーの最初の結婚だった。そしてこのマリアの連れ子がパーヴェルといい、後にアンナ夫人を徹底的に苦しめることになる。このことについては後に改めてお話しするので頭の片隅に置いていてほしい。

ドストエフスキーのロシア帰還と初めての西欧旅行

上で述べたように、ドストエフスキーは1859年にロシアに帰還し、『死の家の記録』や『虐げられた人びと』などの作品を発表し華々しく文壇にカムバックする。

帰国後間もなく兄と共同で立ち上げた雑誌も軌道に乗り、シベリア体験を経たドストエフスキーは作家として多忙な日々を過ごしていた。

そして1862年、ドストエフスキーはついに長年の夢だったヨーロッパ旅行に出発する。その時の経験が『冬に記す夏の印象』という旅行記に結実している。

ドストエフスキーはサンクトペテルブルグを出発し、ベルリン、ドレスデン、ヴィースバーデン、バーデン・バーデン、ケルン、パリ、ロンドン、ルツェルン、ジュネーブ、ジェノア、フローレンス、ミラノ、ヴェニス、ウィーンを2か月半で回った。

この初めての西欧旅行の段階ですでにドストフスキーが賭博で1万1千フラン勝ったという記録(ドストエフスキー全集別巻の年譜より)が残っている。後のギャンブル中毒の萌芽はすでにこの頃に生まれていたのかもしれない。

宿命の女アポリナーリヤ・スースロワとの壮絶な恋

1862年に初めての西欧旅行へと出かけたドストエフスキー。その頃には妻マリアとの関係は悪化の途を辿っていた。

そして1863年、マリアの結核がいよいよ抜き差しならない状態になり、ドストエフスキーは彼女を遠方の地ウラジーミルへ療養に送ることとなった。

そんな中ドストエフスキーはある若い女性と出会うことになる。

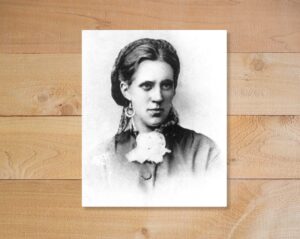

それがドストエフスキーの宿命の女アポリナーリヤ・スースロワである。

アポリナーリヤ・スースロワはドストエフスキーの恋人として知られる女性だ。しかもただの恋人ではない。後に書かれるドストエフスキーの作品『賭博者』の主要人物ポリーナのモデルともなった強烈な個性を持った人物である。

ドストエフスキーはこの女性に熱烈に恋し、まさに自分の小説の登場人物のように煩悶し苦しんだ。

特にスースロワとの1863年の外国旅行中のエピソードは非常に有名だ。

ここでは長くなってしまうので全てはお話しできないが、ドストエフスキーのダメ人間ぶりがとてつもなく出ている。と言うのも、ドストエフスキーはパリでスースロワと待ち合わせしていたのだが、あろうことかその途中に賭博に熱中し、スースロワを一人待たせてしまうのである。幸いこの時のドストエフスキーは賭博に勝ち、兄に送金しているが、もはやこの時にはギャンブル中毒が始まっていた。この時の体験が『賭博者』につながっていく。

そしてドストエフスキーにとってはショックなことに、スースロワは彼の遅刻の最中にパリで新たな恋人を見つけていた。

その二人の合流の瞬間はまるで小説のような修羅場。ドストエフスキーの二度目の外国旅行はスタートから波乱万丈だった。

そしてここまでお話ししてきて皆さんも薄々気づいていると思うが、そう、ドストエフスキーは不倫の旅に出ているのだ。病気の妻を遠方に送り出し、自分はヨーロッパに愛人と旅行に出かけていたのである。最低この上ない。しかもその待ち合わせにギャンブルで遅刻するという身勝手ぶり。

申し訳ないがこの頃のドストエフスキーは私もどうしても好きになれない。嫌いではないが本当にどうしようもないダメ人間、破天荒人間としか言いようがない。

だが、この身を焼き尽くすかのような激しい恋と憎しみの感情はドストエフスキーを捕えて離すことはなかった。妻になるなら最悪だが、恋人としてはこの女性を彼は忘れることができなかったことが後の書簡からもうかがえる。ドストエフスキーの小説に出て来る美しくも激しい気性の女性たちの原型はここにあったのである。後のアンナ夫人との幸福な結婚生活を考える上でもこの強烈な個性を持った女性スースロワという人物との恋は非常に興味深い比較対象となるだろう。

スースロワについては以下の『スースロワの日記―ドストエフスキーの恋人』という本に詳しく書かれているので興味のある方にはこの本をおすすめする。

悲劇の1864年。妻と兄の死。ドストエフスキー絶望の年

1863年にスースロワと出かけた西欧旅行。その絶望的なまでの旅路を終えたドストエフスキーを待っていたのは更なる地獄だった。

妻マリアの病状はもはや絶望的で療養先のウラジーミルからモスクワへと連れ戻し、ドストエフスキーは片時もそばを離れなかった。

しかも恐るべき事態はそれだけではない。兄と共同で経営していた雑誌の復刊も大幅に遅れていた。実はその雑誌が1863年に検閲に引っ掛かり発禁処分を受けていたのである。様々な手を尽くし新しい雑誌『時代』を発刊するという妥協策を取ったもののその出来は惨憺たるものだった。急場しのぎで作った雑誌は表紙も紙質もあまりに無様で、さらには大量の誤植のおまけつきだった。これでは購読者も付くはずがない。雑誌経営は明らかに危険信号が灯っていた。

そして1864年4月、ついに妻マリアが息を引き取る。

しかも悲劇はこれで終わらない。

なんとその3か月後の7月、今度は最愛の兄ミハイルも急死してしまったのである。それこそあっという間の死別だった。この死はドストエフスキーにとって精神面だけでなく物質面においても破滅的な影響を及ぼすことになった。

幼い頃より文学仲間として一心同体のように生きてきた二人。ドストエフスキーがシベリア流刑になった時も兄ミハイルは献身的にドストエフスキーに尽くしている。そしてロシア帰還後は共同で雑誌を経営していたことはすでに見てきた通りだ。しかしこの会社経営も実質はミハイルが主導していたものだ。そのミハイルが突然亡くなってしまったのである。ドストエフスキーは懸命に立て直そうとした。しかし、そもそも沈みかけていた船が浮き上がることもなく、全ては崩れ落ちた。残ったのは莫大な借金。それをドストエフスキーはすべて被ることになってしまったのである。

ドストエフスキーの長きにわたる貧乏生活はこの時の借金がそのほとんどだ。この借金については後に改めて語ることになるが、こうしてドストエフスキーはどん底の1864年を過ごすことになったのである。まさにすべてを失った1年だった。

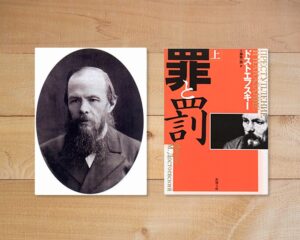

『罪と罰』の誕生

莫大な借金を抱え、債務監獄に入れられる危険にさらされたドストエフスキー。当時のロシアでは借金返済が不可能な場合、投獄されることになっていたのだ。シベリア流刑を生き抜いたドストエフスキーであったが、てんかんの持病が悪化していた今となっては命の危機である。ドストエフスキーは債務監獄を強く恐れた。

やぶれかぶれの金策に走ったドストエフスキーは悪徳な人物から金を借りるしかなかった。この時の契約が後にドストエフスキーとアンナ夫人を引き合わすことになるのだがそれはまた後に語ることにしよう。

さて、ドストエフスキーはこの危機をどう乗り切ったのか。

・・・逃げたのである。

わずか175ルーブルというお金を懐に彼はロシアを出てドイツのヴィースバーデンへと出奔したのだ。当時の1ルーブルは現在の日本円にしておよそ千円から2千円ほど。つまり20万円ほどの現金しかないまま国外へ逃げ出したのだ。

そしてヴィースバーデンはカジノの街。彼は数年前にここで1万フラン以上大勝ちしている。その時の感覚が強烈にあったのだろう。彼はここで一発逆転の望みに賭けたのだ。

しかしその目論見はあっけなく破れる。手持ちの金は5日間であっという間にすってしまった。あのツルゲーネフに借金を申し込むまで彼は追いつめられていた。

まさに一文無し。ツルゲーネフから借りた金もすぐに消えた。方々に金の普請をするも音沙汰はない。万事休すである。

滞在していた宿の代金も払えず、食べるものもロウソクの明かりもない。宿の人間からは「金を払えぬ人間」として屈辱的な扱いを受ける。ドストエフスキーはもう腹をくくるしかなかった。彼は持ち前の強烈な精神力を総動員し、狂気のごとく作品構想に没頭した。

そしてドストエフスキーは狭い犬小屋のような部屋に閉じこもり、朝から晩まで執筆に打ち込んだ。まるで熱病に焼かれるかのような極限の精神状態でついにそれは形を帯び始める。そう、こうして生まれてきたのがあの『罪と罰』なのだ。

『罪と罰』はまさに暗くて小さな部屋に閉じこもり、狂気の状態で書き上げられた作品だったのだ。ドストエフスキー作品特有のあの黒魔術的とも言える魔力はここにその根源があったのである。まさに作品を書いている作家自身の狂気から『罪と罰』のあの強烈な物語が紡ぎ出されていたのだった。

こうして生み出された『罪と罰』の連載が1866年に始まるとその反響は想像をはるかに超えるほど大きなものとなった。『死の家の記録』ですでに復活をアピールしていたドストエフスキーだったが、この作品によってついにロシア文壇に完全に返り咲くことに成功したのである。

1866年、ドストエフスキーは『罪と罰』の成功によって復活したかのように見えた。

だが、成功の余韻に浸る間もなく、彼は作家人生の最大の危機を迎えることになる。それが先ほど述べた悪徳業者との契約だった。

この契約を守れなければ今後ドストエフスキーの作品の権利は全て債権者のものとなる。いくら新作を出そうがそれも全て債権者のものだ。つまり、完全な奴隷契約だ。ドストエフスキーはどうしても払わねばならない借金を返すためにこの契約にサインしたのだが、その約束の期限がいよいよ迫ってきたのである。

このままでは作家人生が終わりを迎えてしまう。作品すべての権利を奪われるなど死に等しい。

こうした抜き差しならない窮地に追い込まれていたのが1866年のドストエフスキーだったのである。

そしてこの危機を救うために現われたのがまさにアンナ夫人だったのだ。

ドストエフスキー最大の危機に現われた救世主。その出会いからしてすでにドラマとしか言いようがない。

次の記事ではドストエフスキーの契約の内容とアンナ夫人との出会いについてお話ししていく。

いよいよこの物語の主人公2人の登場だ。

続く

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキー年表はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント