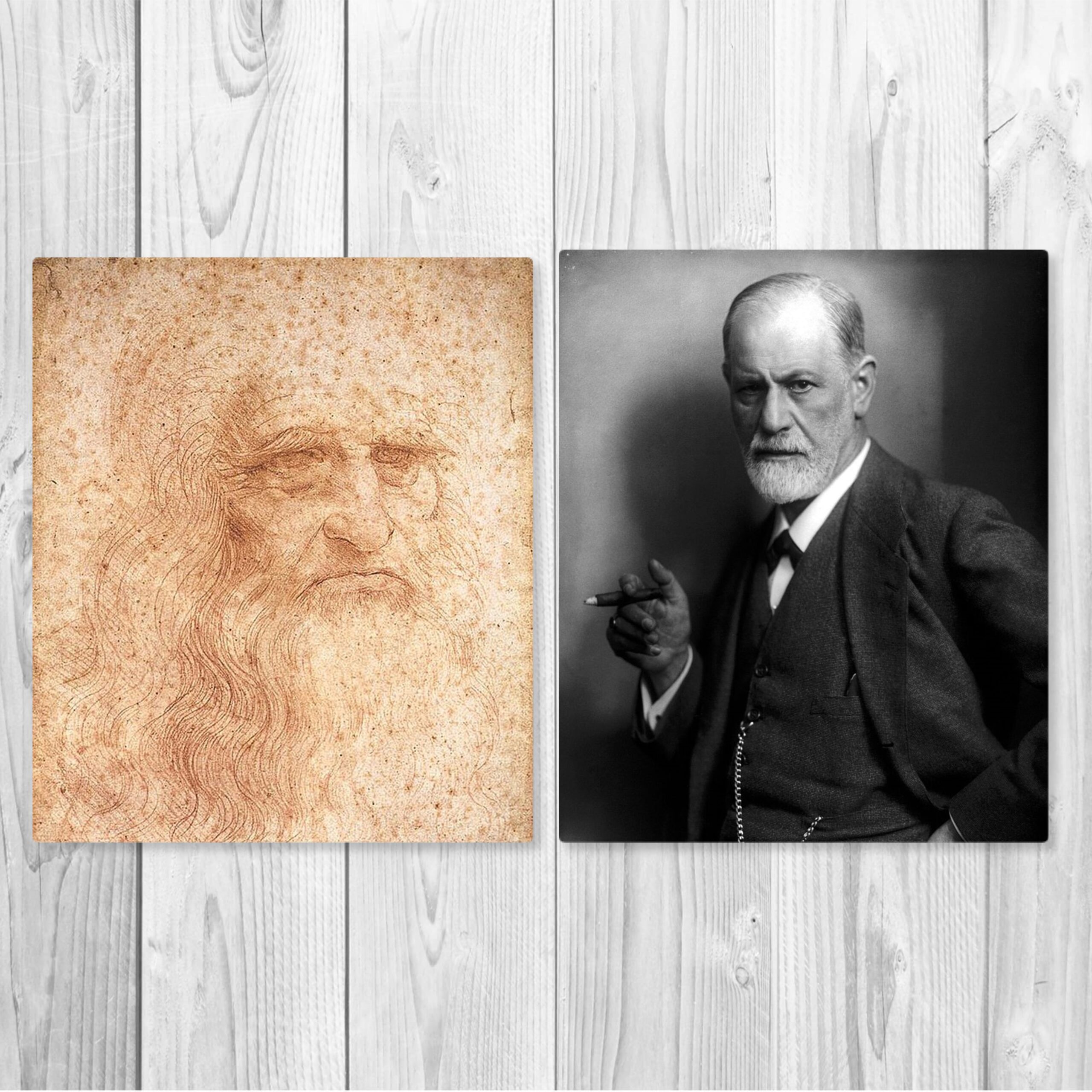

フロイトの『レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期の想い出』に見るフロイト理論の仕組みとその問題点とは

前のページではアイゼンクの『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』を参考に、フロイト理論を読む際に気を付けるべき5つの原則を紹介しました。

その5つとは、

原則1 信用できる適切な根拠なしに、フロイトや精神分析について書かれたもの、とくにフロイト自身や精神分析家が書いたものは信用しないこと

原則2 精神分析的治療が成功したというフロイトや後継者の言葉を絶対に信用しないこと

原則3 独創性があるという主張を真に受けないこと、フロイトの先人達の仕事を調べるべし

原則4 フロイト理論が正当だと断言する根拠を簡単に信用しないこと。証拠を調べると正反対のことが多い。

原則5 生活史を見るときに、明白なことを見落としてはならない

というものです。これらの言葉だけを見ると何とも厳しい言い方だなという気もしてしまいますが、アイゼンクの著書では驚くほど丁寧にこれらの原則について解説がなされます。

詳しくは前回の記事を見て頂きたいのですが、今回の記事ではこの中でも4番目の「 フロイト理論が正当だと断言する根拠を簡単に信用しないこと。証拠を調べると正反対のことが多い。 」という原則が重要になってきます。

今回読んでいくのはフロイトが1910年に発表した『レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期の想い出』(岩波書店『フロイト全集第11巻』所収)という論文です。

アイゼンクは 『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』においてスタナード著『歴史を精神分析する』という作品を参考に、このフロイトのダ・ヴィンチ論を見ていきます。

スタナードによる著書ではかなり詳しくダ・ヴィンチ論について言及してるのですが、アイゼンクはこちらを簡潔にまとめてくれているので当記事ではアイゼンクの本より引用していきます。

では、早速始めていきましょう。

フロイトは最初に、その偉大さを解く手掛りになるような特徴がダ・ヴィンチにはあると述べています。

その第一は、フロイトのいうところの「感覚の女性的繊細さ」です。フロイトはこの考えをダ・ヴィンチの菜食主義や、市場で篭に入れられた小鳥を買って来ては篭から放してやるという習慣から導き出しました。

しかしダ・ヴィンチはまた、刑の執行前の罪人の顔を研究・写生したり、戦争用の「最も残虐で攻撃的な武器」を設計したりといった、明らかに残虐で鈍感な行為もすることができました。

フロイトはダ・ヴィンチの不活発そうなところ、競争や論争に無関心なところ、仕事を途中で投げ出してしまうところ、非常に仕事が遅いところに説明を加えています。

しかしフロイトにとって最も関心があったのは、皆さんがご想像の通り、「飽くことなく疲れを知らない知識への渇望」に結びついた「堅さ」と「冷徹な性の拒絶」と「発達の止まった」性生活が明らかに混合してダ・ヴィンチに存在したところでした。

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P185

※一部改行しました

フロイトはダ・ヴィンチの伝記などから、彼の性格分析を始めます。上のようにダ・ヴィンチの様々な側面を挙げますが、フロイトにとって関心があるのはやはり性の問題でした。

ここでフロイトは、大きな障害にぶつかります。彼がたびたび指摘した通り、患者が性的衝動の幼時発達段階に戻るためには患者の夢などの材料が必要です。夢を通じてこそ自由連想が可能だし、患者は発達の早期段階に導かれるのです。

しかしダ・ヴィンチにこれをあてはめるのは無理です。彼の子供時代についてもよく分かっていません。分かっているのは、彼が一四五二年の生まれで、公証人ピエロ・ダ・ヴィンチと「カテリーナとかいうおそらくは農民の娘」との間に生まれた私生児ということです。どうしてフロイトは充分な資料もなく仕事をしようとするのでしょう?

フロイトは、典型的なフロイト派らしい責任回避によってそれを成し遂げました。フロイトは、ダ・ヴィンチが書いた小鳥の飛翔についての奇妙な文章に科学的興味を抱きました。

私は禿げ鷹に興味を持つよう運命づけられているようだ。というのは、私がほんの小さい頃で揺り篭の中にいたとき、禿げ鷹が飛び下りてきてその尾で私のロをこじ開け、私の唇を何度も叩いたという記憶が残っているからである。

フロイトはこの文章を、「精神分析の技術」によって、「幼時の空想を分析することでダ・ヴィンチの生活史の空白を埋める」ために使いました。

そして、禿げ鷹の尾をぺニスの「代用表現」、全体の情景をフェラチオ、すなわち「受動的」な同性愛体験の一例と解釈しました。

フロイトはまた、空想には他の一面がある、すなわちペニスを吸いたいという欲望は「最も無邪気な類いの起源……母の乳房に吸いついた(または乳房を含ませられた)記憶に遡ることができるだろう」と主張しました。

※一部改行しました

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P186

そしてフロイトの分析はさらに飛躍していきます。

フロイトは次に、ここで禿げ鷹が選ばれた理由を分析しました。

彼は、古代エジプトの象形文字では「母は、禿げ鷹の絵で表わされる」と指摘しました(音声学的に、「母」と「禿げ鷹」を意味する言葉は発音がおなじでした―そしてドイツ語での「母Mutter」と幾分発音が似ていました)。

そしてまた、母Mutは、古代エジプトの禿げ鷹によく似た女神の名前でした。

禿げ鷹に雄はおらず、雌だけであり、風によって妊娠するという、処女懐胎を説明するのに一部の牧師達が使った迷信など、他にもいくつかの根拠をフロイトはあげていきました。

フロイトはこう結んでいます。

禿げ鷹幻想はダ・ヴィンチにとって重要です。それは、「ダ・ヴィンチもまた、禿げ鷹の子供とおなじ父なし子で、母しかいなかった。そして、このようにして彼は自分を子供のキリストと同一視し、このたった一人の女性のためだけではなく他の大勢のひとびとにとっての精霊と救済者」と考えたからです。

この考えもまた、ダ・ヴィンチの子供時代に欠けている情報を補うものです。というのは「母を禿げ鷹に置き換えたのは、父は不在であり、母と二人きりだということをダ・ヴィンチが知っていた」からです。禿げ鷹幻想は、失われた歴史的資料にとって代わることができるかもしれません。それは、禿げ鷹幻想が、ダ・ヴィンチは「人生の最初の数年間という重要な期間をその父や継母のそばでなく、貧しくて孤独な本当の母と過ごしたために、父の不在を感じていた」と語りかけているように見えるからです。

フロイトは、この突飛な考えを事実として受け止めました。そして、「人生の最初の数年間を母と二人だけで」過ごしたことがダ・ヴィンチの内面世界の形成に「決定的な影響」を与えたと信じました。フロイトによれば、ダ・ヴィンチは父を失っただけではなく、その問題をじっくりと考え、「赤ん坊はどこから来るのか、そこで父はどんな役割をはたすのかという大いなる疑問に悩まされた」。これが、「事態の不可避な影響」としてダ・ヴィンチが「幼くして研究者になった」理由です。

フロイトは、幼児の性発達理論でダ・ヴィンチの同性愛の噂を説明しようとしました。同性愛者は人生の初期に、「女性(一般的に母親)に非常に強いエロチックな固着」を持つことが臨床的に観察されるというのです。その固着は、「母親の過度の優しさから生じ、子供時代に父のはたす役割が小さいと強化される」。そして「息子がその対象(とくに異性)の選択が正しいと確信できるような強い父親の存在」は性的固着の発達を妨げます。もしフロイトが信じていたように、ダ・ヴィンチが父なし子で母に育てられたのなら、同性愛の傾向が出現したかもしれません。

※一部改行しました

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P187-8

フロイトは「禿げ鷹」からエジプトの女神を引き出し、さらにはキリストまで持ち出します。そしてそれらがダ・ヴィンチの人生に決定的な影響を与えた事実だと断定します。「禿げ鷹」というたった一つの言葉からここまでフロイトは推論を展開し物語を作り上げたのでした。この流れるような因果関係の繋がりこそフロイト理論の真骨頂です。

アイゼンクは続けます。

ところでダ・ヴィンチが同性愛だったという証拠はあるのでしょうか?実際はないに等しいのです。

ダ・ヴィンチは二四歳のとき、他の三人の若者と匿名で同性愛で告発されましたが、調査のあと告訴は却下されました。これでは重要項目の証拠としては使えません!

フロイトはさらに、ダ・ヴィンチは好んで友人に容姿の整った若い男を選び、その友人に優しく、思い遣りを持って接していたといいました。ダ・ヴィンチの日記には、何度か友人のために小額の出費をしたと書かれています。フロイトは、「この(親切な行動をしたという)事実を説明する必要がある」と主張しました。

ダ・ヴィンチの記録の中に、カテリーナという、名前だけが分かっている女性の葬式に金を出したという記載があります。フロイトは、証拠もないまま、このカテリーナはダ・ヴィンチの母だったと推測しました。スタナードはフロイトのかなり複雑な議論を要約して以下のように書いています。

友人への出費とこの葬式への出費の記載と並べてみると、劇的で従来知られていなかった顛末が浮び上がる。ダ・ヴィンチ自身は自覚していないが、母と友人に性的に引きつけられるという抑圧された感情が、彼の「微に入り細にわたって彼らへの出費を書き留めるという強迫行動」によって示される「強迫神経症」的性格を生み出している。このように豊富な証拠を積み重ねていくと、ダ・ヴィンチの意識とは相反する無意識が明らかになっていく。そして芸術家の隠された一生が判明する。「私が同性愛者になったのは、母との性的な関係からである」

※一部改行しました

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P188

今度は証拠もないまま出費の記載から推測を進ませ、最後には「母との性的な関係」が同性愛になった理由だと結論づけます。

そしてその勢いでフロイトはダ・ヴィンチの芸術作品の解釈にも進んでいきます。

最後に、フロイトは自分の分析でダ・ヴィンチの芸術的天才を理解しようとしました。

フロイトによれば「ダ・ヴィンチのすべての業績と不幸は、子供時代の禿げ鷹幻想の裏に潜んでいる」。この幻想は「母に乳を含ませられキスをされた記憶から合成された。これは、母が私のロに数え切れないほど情熱的なキスをした、と解釈できる」。

この考えで武装し、フロイトはダ・ヴィンチが後に描いた絵の特徴に解釈を加えました。

「魅惑的で同時に困惑させる、驚くべき微笑。それをダ・ヴィンチはモデルの女性の唇のうえに呼び寄せた」。ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」に描写されたこの「至福と歓喜の微笑」はフロイトによればある「ダ・ヴィンチの心の中に長いあいだ眠っていたもの(おそらくは古い思い出―もちろん彼の母とその唇にかつて浮かんだ微笑の思い出)」を呼び起こしたというのです。

「ダ・ヴィンチは長い間、女性の唇からそのような愛撫を受けてはいけないと抑制してきた」が、「その微笑を絵で再現しようとする際は抑制を受けず、すべての絵に描き表わすことができた」。

※一部改行しました

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P 189

あの「モナ・リザ」もフロイトによればすべて性的な解釈によって理解できるとしています。

こうして「禿げ鷹」というひとつの言葉からフロイトは驚くべき解釈を展開し、興味深い物語を創造しました。

ですが、ここからアイゼンクはこのフロイト理論の問題点を指摘していきます。

フロイトの理論(一読するだけでもほとんど事実の裏づけがなく、驚くほどふたしかなものに見えるかもしれませんが)を手短に説明するのはこれくらいにしておきましょう。

フロイトの解釈が事実とぴったりあてはまっていることもたまにはあるかもしれませんが、スタナードが解説したように、これらはきちんと証拠調べをすればたちどころに消えてしまうものです。

分析全部が禿げ鷹の逸話をもとにしています。この幻想に見られるような苦心の仕方は、ひとつの素材から長く詳しい物語を編み出していくフロイトの並み外れた能力を表わしているものといえるでしょう。

事実、ダ・ヴィンチが禿げ鷹に言及したのは『暴食Glutony』という表題の文章の中でのたった一回だけです。

その内容は「禿げ鷹は暴食なので、腐肉を食べるために千マイルも飛ぶ。だから軍隊のあとをついて回るのである」というものです。

スタナードがいうように「これは、ダ・ヴィンチが、無意識に禿げ鷹のイメージとその愛した母を結びつけたために、自分は禿げ鷹の子供だと考え、ひいては子供のキリストと自分を同一視したというフロイトの説の裏づけにはならないといって良いだろう」。逆に、この記載はダ・ヴィンチが、禿げ鷹に対して牧師達が抱いていた聖母というイメージ(フロイトはダ・ヴィンチがおなじイメージを持っていたのはたしかであると主張する)とは若干異なるイメージを持っていたことを示唆しています。

※一部改行しました

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P 189ー190

そしてこの直後、衝撃の事実が語られます。

フロイトの解釈のもとになった、幼時の思い出の回想はたしかにありました。

小鳥の飛翔についてさまざまな注釈が書かれた頁の裏に書かれていますが、そこで触れられているのは禿げ鷹でなく、鷹に仏た小さな鳥(鳶)です!「禿げ鷹」は「鳶」の単なる誤訳だったことが分かったのです。

つまりフロイトの推測はすべて本質的に誤解がもとになっていたのです!

古代エジプトの文書や聖職者の神学上の思弁で禿げ鷹に何度も触れられていますが、それはすべてダ・ヴィンチの幻想とは無関係ということです。

本当のところ、ダ・ヴィンチは鳶をどのように見ていたのでしょう?それは『羨望Envy』という題の文章の中で触れられ、こう記載されています。「鳶というのは、巣の中の子供が太りすぎると、羨望のために脇腹をついばみ、食事を抜いてしまう」。これではフロイトの理論の裏づけになっていません!

※一部改行しました

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P 190

フロイトの解釈のすべての出発点になった「禿げ鷹」はなんと誤訳であり、実際に書かれていたのは鳶(トビ)だったのです。このことについてスタナードは次のように述べています。

フロイトの肩を持てば、この決定的な誤りについて事実フロイトには責任がなかったことをいっておかねばならない。というのは、レオナルドに関する知識をフロイトは大部分D・S・メレジェコフスキーが一八九五年に発表した伝記によっているように思われるが、そのドイツ語訳で「トビ」が「禿鷹」と誤訳されているからである。

岩波書店、スタナード、南博訳『歴史を精神分析する』P29

フロイトが資料として読んでいた伝記の誤訳が、彼の解釈のはじまりでした。改めてダ・ヴィンチの言葉を振り返りましょう。

「私は禿げ鷹に興味を持つよう運命づけられているようだ。というのは、私がほんの小さい頃で揺り篭の中にいたとき、禿げ鷹が飛び下りてきてその尾で私のロをこじ開け、私の唇を何度も叩いたという記憶が残っているからである。」

この言葉においてフロイトは「禿げ鷹」に着目してすべての議論を出発させました。しかし、これが「禿げ鷹」ではなく「トビ」だった。

とすれば一体どういうことになるのでしょうか。

それはつまり、フロイトのすべての解釈が連鎖的に崩壊することを意味するのです。

フロイトの後継者たちはこの重大な間違いに気づいていましたが、理屈をこねて退けました。

『標準版フロイト全集』を出版したジェームズ・ストラツキーは、それをアーネスト・ジョーンズへの手紙の中で「恐るべき事実」と呼びましたが、ほかでは「幻想の心理学的分析」にとってそれは「裏づけのうちのひとつが間違っていたに過ぎない」と問題にせず、「フロイトの研究自体は、この間違いによって影響を受けない」と主張しています。

アーネスト・ジョーンズのように、その誤りを「フロイトの議論の中で本質的なものではない」という人もいました。

そしてクルト・アイスラーは、間違いは「フロイトが引き出した結論自身でなく、その結論を導きだした前提に影響するだけ」で「フロイトの解釈はとくに鳥の種類については触れていないので、正しいと思われる」と主張しました。

スタナードは「この言葉をもう一度よく読み返す必要がある」と、次のように書いています。

これは勇気ある、しかし間違った救済の努力である。簡単にいうと、フロイトの分析理論は、逆さ向きのピラミッドのようで、たったひとつのふたしかな事実とその解釈というかなめ石のうえで全構造が均衡を保っている。一度その事実が間違いと分かれば、すべての理論が崩れ去ってしまう。そしてどんなに無駄な修辞や煙幕を張っても自然の崩壊を隠しおおすことはできない。

そしてスタナードはこの「全構造」を破壊していきます。

禿げ鷹幻想が否定されたのですから、もうダ・ヴィンチが子供時代に父の不在を気にしていたという、禿げ鷹幻想の象徴性だけから生じた考えを信じる理由はまったくなくなりました。

フロイトはダ・ヴィンチの子供時代の生活史を再構築するために、禿げ鷹幻想の分析に完全に頼っていました。それが否定されたのですから、ダ・ヴィンチが幼時を母と二人だけで過ごしたと信じる理由は何もありません。

そして事実、最近、ダ・ヴィンチはじつは生まれたときから父と一緒に暮らしていたという証拠が出たのです!スタナードはダ・ヴィンチの同性愛問題を論じています。そして、フロイトが産み出した不確実な「証拠」が無価値で無関係なものだといっています。スタナードはこう結論づけています。

まったく正確さを欠き支持することなどできない、無関係なフロイトの考えを打ち捨ててからは、次のような事実が残った。ダ・ヴィンチは性的活動について何の記録も残さなかった。小額の、幾つかは友人に関する出費の記録を残した。そしてまた、彼は非常に好奇心が強かった。それだけだ。

※一部改行しました

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P 190ー1

ここで語られるように、フロイト側はこの「禿げ鷹」問題を些細な問題として取り扱います。私が読んだ岩波書店版の『フロイト全集第11巻』の解題でもそのように述べられていました。

そしてこの引用ではフロイト理論の核心が説かれています。もう一度見ていきましょう。

「簡単にいうと、フロイトの分析理論は、逆さ向きのピラミッドのようで、たったひとつのふたしかな事実とその解釈というかなめ石のうえで全構造が均衡を保っている。一度その事実が間違いと分かれば、すべての理論が崩れ去ってしまう。そしてどんなに無駄な修辞や煙幕を張っても自然の崩壊を隠しおおすことはできない。」

フロイトは「禿げ鷹」というひとつの言葉をダ・ヴィンチの資料から選び出し、それを彼の性理論の根拠として持ち出し、全てを語り始めました。

ですがその根拠がそもそも間違っていた。

これはフロイト理論を読む上で気を付けるべき原則の4、「フロイト理論が正当だと断言する根拠を簡単に信用しないこと。証拠を調べると正反対のことが多い。 」をまさしく裏付ける例になります。

フロイトが自説の根拠として持ち出すものは、こうした根拠なき根拠の場合が多々あります。

フロイトはそうした根拠を事実と断言して解釈を進めていくので、その物語は史実を無視してもはや何でもありになります。これがフロイトの物語の生成方法です。

そしてアイゼンクはさらにフロイトの「モナ・リザ」論にも言及していきます。

フロイトがダ・ヴィンチの芸術的創造物にまで分析の手を広げたことについてはどうでしょう?

フロイトの仮説にとって、有名な「モナ・リザ」の微笑がこの絵以降の作品にも描かれていたことが非常に重要でした。

フロイトによれば、長く心の中に眠っていた母の微笑の「古い思い出」をダ・ヴィンチに呼び起こしたのは、絵のモデルになった女性だったというのです。

しかし、スタナードが、歴史的証拠についての魅力的な議論の中で指摘しているように、それは単なるフロイトの誤解に過ぎないと実証することができます。というのは、「モナ・リザ」が描かれる数年前に、「アンナ・メテルザ」の下書きが描かれていたからです。その絵では、アンヌとヴァージン・メアリーの顔に、後の完成した絵に描かれたのとまったくおなじ微笑が浮かんでいるのです。

フロイトが「モナ・リザ」から受けたひらめきによってその微笑を描いたと推測したのは誤りだったのです。「つまり、フロイトの説が間違いであると証明するには、時間の前後関係を調べるだけで充分である」。

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P 191-2

※一部改行しました

「モナ・リザ」のフロイトの解釈も実際は時系列的に誤りであることが証明されています。これはドストエフスキー論でも出てくるパターンです。(この点については「『カラマーゾフの兄弟』はなぜ難しい?何をテーマに書かれ、どのような背景で書かれたのか~ドストエフスキーがこの小説で伝えたかったこととは」の記事でお話ししています)

このように、歴史的人物へのフロイト理論にはかなり無理があります。

ですが、こうしたフロイトの解釈は未だになくなることはありません。それはなぜなのでしょうか。アイゼンクはこの章の最後に次のように述べています。

どうしてあれだけ大勢の歴史家や人類学者がフロイトに習ってその研究対象を意気込んで解釈したのでしょう?

答えは、たぶん無から有を得たいという古くからの人間の欲望にあるのでしょう。

われわれはダ・ヴィンチの子供時代について、またはルターをその行動に駆り立てた原因についてまったく知識がありません。

夢、幻想、ある種の行動の記録をフロイト流に解釈することで、事実の限界を越え、その普遍性が危ぶまれるような結論にまで到達できることが示されました。

われわれは生物学で、数個の小さな骨と歯の欠けらから、現存しない恐竜の全骨格を作り上げることを学びました。精神分析家は歴史と人類学でもおなじことが可能だという希望を持っています。夢や行動、失錯のばらばらな断片がいくつかあれば、文化全体、あるひとの子供時代の生育史、国民性を決定した原因を再構成することができるというのです。

さらに、もし事実がまったくなくても、精神分析に示された「科学的方法」によってあるべき事実を作り上げることもできます!

われわれは、日本人の排泄訓練についての知識などまったく必要としません。フロイトが、厳しい排泄訓練が戦争中日本人が見せた類の性格を生み出したといえば、われわれは自信を持ってこれが日本人の排泄訓練法だと断定するのです。

もちろん後に、実際は日本人の排泄訓練はフロイト派が推定したのとはまったく違うといわれるのは悲しいことですが、それはフロイト派の解釈好きにはほとんど影響しません。

前に引用しましたが、ハクスレイは、科学の大きな悲劇は、美しい理論を醜い事実によって殺害したことだといいました。フロイト派の理論は美しくないかもしれませんが、その不合理性を示すどんな事実を証拠に出しても不死身でした。

不幸なことに、精神分析家たちは科学者に特有の、事実へのこだわりを理解しようとしません。彼らは想像上の幻想をもとにして、漠然とした雲の上をさ迷う方が好きなのです。こんなやり方では科学は築けません!

※一部改行しました

批評社、H・J・アイゼンク著、宮内勝、中野明徳、藤山直樹、小澤道雄、中込和幸、金生由紀子、海老沢尚、岩波明訳『精神分析に別れを告げようーフロイト帝国の衰退と没落』P 207-208

「答えは、たぶん無から有を得たいという古くからの人間の欲望にあるのでしょう。」

人間は空白を嫌い、そこに確かな因果関係を求めます。だからこそ歴史的人物の空白多い人生を埋めてくれる明確な物語を求めてしまいます。

このことについてシェイクスピアの翻訳者として有名な福田恆存は『人間・この劇的なるもの』という作品の中で次のように述べています。

自分が失敗したり、落ち目になったり、いや、すでに失敗しそうだという予感においてさえも、私たちはそれが必然だったという口実を捜し求める。

遺伝とか、過去における異常な経験とか、社会の欠陥とか、もし、ひとがその気になれば、現代はこれらの口実にこと欠かぬ。むしろ、ありすぎるくらいある。

『芸術とはなにか』の冒頭で書いたように、古代の呪術や神託にかわって、現代では科学がその口実を提供してくれる。その代表的なものが、フロイディズムとマルクシズムだ。いずれも、私たち個人を、ひとつの完全な必然性のうちに位置づけてくれる。しかも、しごく調法なことに、現実に即して。それらは、いずれも現実の必然性を、眼前に見るがごとく、描きだしてくれる。

逆に成功者には口実は要らない。支配者は口実を嫌う。

口実というのは、自己以外の権威を容認することであり、自己の外部に自己の作因を求めることだからだ。

成功者は、自己の成功をつねに自己に帰したがる。が、おそらくそこでは、失敗者とは別の、しかし、同じ現実の必然性が作用しているにちがいない。

それを、当人だけは多かれ少かれ、自己の内部の必然性によって、たとえば才能とか、カとか、計算とか、努力とか、そういうものによって、成功したのだと考える。

したがって、失敗者のように現実それ自体の必然性を認めない。すくなくとも、現実の必然性を見ぬき、それを操りうる自己の力量を、かれは信じている。自己の必然性が現実の必然性を組み伏せたのだと信じている。じっさいはそうでないばあいでも、つまり、けがの功名のばあいでも、あたかもそれを計算して勝ち得たもののごとく、事後になって得意げに語るひとたちに私たちはよく出あう。すくなくとも、偶然の当りについて、自分がそれだけの値うちのない人間だとおもっているひとに私は出あったことがない。

人は、人生が与えるどんな思いがけない過分の贈物でも、それを当然のことのように、大きな顔をして受けとる。

※一部改行しました

新潮社、福田恆存『人間・この劇的なるもの』P24-26

シェイクスピアの翻訳を手掛けた福田恆存の人間洞察のこの鋭さ・・・!

この洞察が収録されている『人間・この劇的なるもの』は他にも非常に興味深い言葉が出てきますので非常におすすめな作品です。

さて、ここまでフロイトのダ・ヴィンチ論の問題点を長々と見てきました。

短くしようと思えば短くまとめることもできたのですが、「フロイト理論は間違っている」と簡潔にまとめたところで、あまり意味はなかったでしょう。なぜならフロイト理論は正しいか正しくないかはその受容においては問題にならないからです。その物語が面白いからこそフロイト理論は広まったのです。

というわけで、今回はフロイト理論が出来上がっていく過程をじっくりと見てきたのでありました。

ダ・ヴィンチの例はフロイトの物語創造の非常にわかりやすい例です。

そして次の記事で紹介する『ドストエフスキーと父親殺し』もまさしく同じパターンで語られた物語でした。

現代において語られるフロイト理論はあくまで彼の創作、物語であり、それを科学理論のように当てはめて対象を解釈していくのは危険であると私は考えています。それは確かに面白いかもしれませんが、事実からは遠ざかっていくのではないでしょうか。

SFや小説を「事実と違うからけしからん」と否定するのはたしかに問題があるかもしれません。フロイトの物語もそうした面があるのはある意味否定できません。ですが、フロイトにおけるドストエフスキー論は言い過ぎです。父殺し理論の補強のために、「ドストエフスキーは強姦をした」とまで断言するのはさすがに問題があります。フロイトがそのように想像するのは自由ですし、フィクションとしてそれを作品化するのも自由です。そしてそれをある種の創作物語として読者が楽しむのも自由です。ですが、ドストエフスキーに関しては一線を越えているのではないかというのが私の思いです。

次の記事ではフロイトの『ドストエフスキーの父親殺し』を紹介していきます。そして彼の説に対してドストエフスキー研究者から明確な反論がなされます。

フロイトのドストエフスキー論が世に与えた影響は巨大です。だからこそ、事実確認はしっかりさせるのが必要なのではないかと思います。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事