目次

ナポレオン三世のフランス第二帝政(1852-1870)とドストエフスキーの意外なつながり

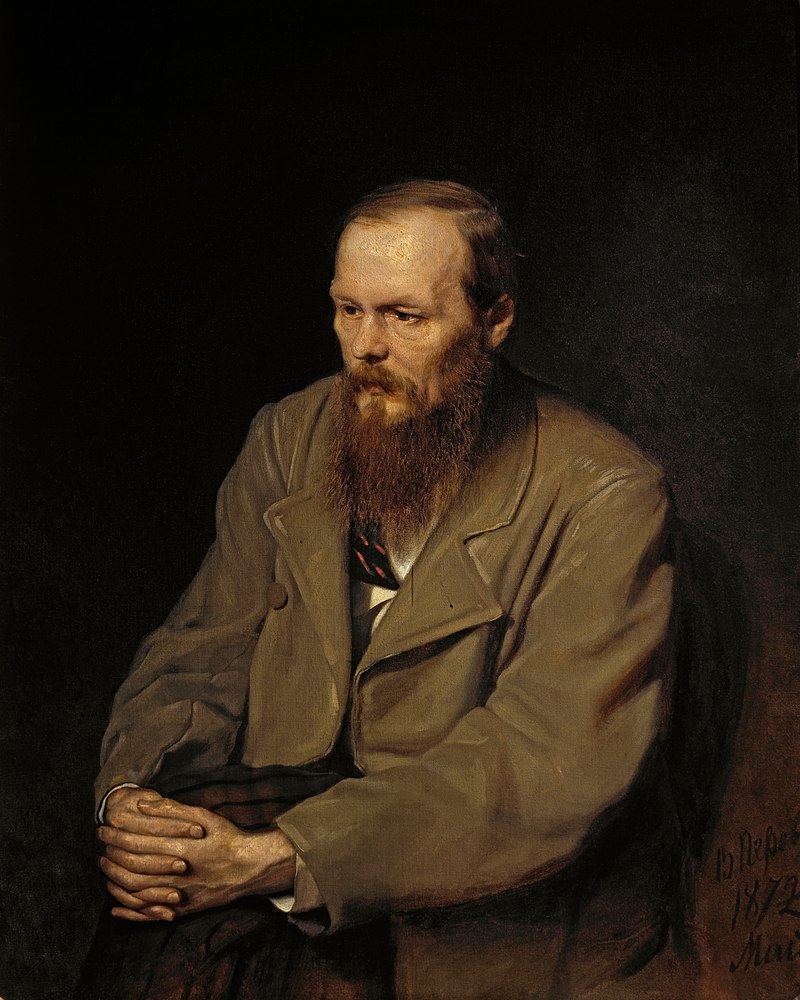

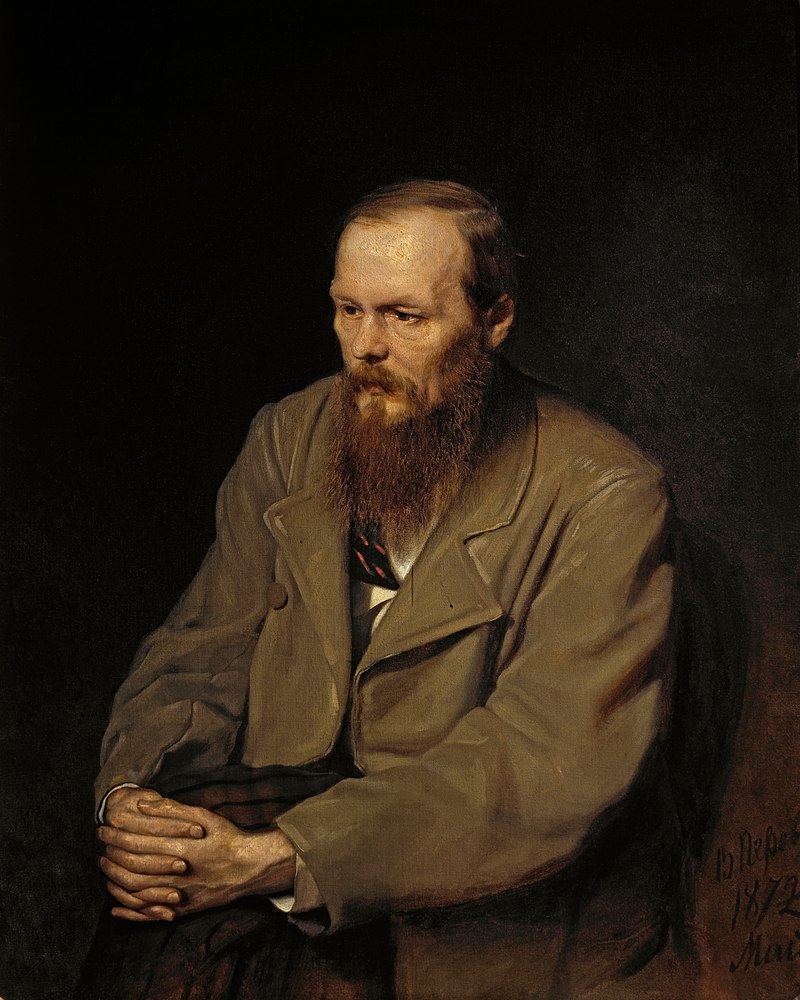

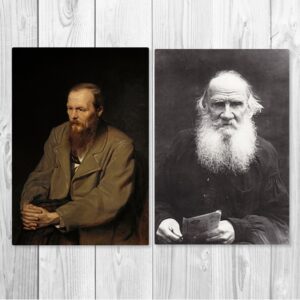

フョ―ドル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

ここからはフランス第二帝政期と呼ばれる時期とドストエフスキーについてお話ししていきます。

ここまで当ブログで述べてきましたようにドストエフスキーにとって19世紀前半のフランスは彼の青年期にあたり、強い影響を与えていました。

しかし1848年にフランス二月革命が勃発し、ロシア皇帝は政府の転覆を恐れて社会主義思想を弾圧。その結果ドストエフスキーは逮捕されシベリア流刑になります。

あわせて読みたい

トクヴィル『フランス二月革命の日々』あらすじと感想~ドストエフスキーのシベリア流刑とフランス二月...

ここまでの記事でフランスの歴史をざっくりと眺めてきましたが前回の記事の終盤に出てきました二月革命、これがドストエフスキーのシベリア流刑と関係があるとしたら皆さんはどう感じますでしょうか?

実はドストエフスキーの流刑も、フランスの政治情勢と深い関係があったからこそ起きてしまった出来事だったのです。

この記事ではそのフランス二月革命とドストエフスキーの流刑の関係についてお話ししていきます。

ドストエフスキーは4年間監獄生活を送り、その後は兵役に就くことになります。

彼がサンクトペテルブルグに帰ることができたのは逮捕の10年後の1859年のことでした。

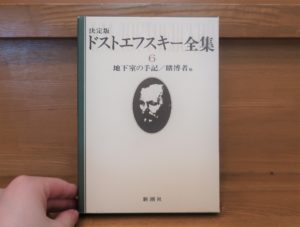

ドストエフスキー『地下室の手記』と理想主義の崩壊

シベリア流刑までのドストエフスキーを前期ドストエフスキー時代と呼ぶとするなら、シベリア流刑以後の彼は後期ドストエフスキー時代と呼ぶことが出来るでしょう。

後期ドストエフスキーの特徴はといえば、理想主義が壊れ、人間は合理的な存在ではないという思想転換が起こったところにあります。

このことは以前紹介しましたシェストフの『悲劇の哲学』で述べられていて、彼によればドストエフスキーはもともと熱烈な理想主義者であり、それが完膚なきまでに破壊され、理想主義に背を向けたことがはっきりと見受けられる転換点が1864年の『地下室の手記』という中編小説であると述べています。

ドストエフスキーはこの小説の中でそんな理想主義を「二二が四」の理屈であるとして非難します。

ドストエフスキーにとって、フランスは憧れの存在でした。

発達した文明、そして理想的な社会を説く社会主義思想、彼はこれら光り輝くフランス文化に夢中になっていたのでした。

しかしシベリア流刑を経てその理想が壊れ始めます。

サンクトペテルブルグ帰還後の1862年には彼が幼い頃から憧れ続けていた念願のヨーロッパ旅行にも出発します。その様子は彼の『冬に記す夏の印象』という旅行記で見ることが出来ます。

しかし、この作品では憧れだったはずのヨーロッパに対して、感動した様子が全く描かれていません。むしろ異様なほど言葉の調子が低く、悲しみに満ちているかのように旅行の印象を書き続けます。

この頃にはフランスに対する思いもずいぶんと変化しているように思われます。

そして結核に侵されヒステリックになっていく妻との不和、進歩的な若い女性との狂おしいほどの激しい恋、兄と共同で経営していた雑誌が発刊禁止とされる行政処分など彼の生活はどんどん混乱していきます。

そして1864年には妻が亡くなり、さらにその3か月後には最愛の兄まで亡くなってしまうのです。

こうした絶望的とも言える悲惨な状況で書かれていたのが『地下室の手記』だったのです。

これまで思い描いてた理想の世界がすべて崩壊した瞬間でした。

フランス第二帝政(1852-1870)とドストエフスキー

ドストエフスキーがシベリア流刑で隔離されていた10年間に、フランスは大激変を遂げていました。

1848年、二月革命によって王政が倒れ、共和制が始まったものの政治は混乱し、その混乱に乗じてナポレオン三世が1851年にクーデターで政権を掌握。

翌1852年には正式に皇帝となり、フランスはあのナポレオン・ボナパルト時代と同じ帝政へと舵を切ったのでありました。

ナポレオン三世と第二帝政については次の記事でお話ししていきますが、この時代はフランスがこれまでよりもさらに急激に発展していく時代になります。

この時代こそ、私たちの生きる現代社会と直結した世界です。この時代のフランスが現代を生きる私たちのライフスタイルの原点となったのです。

ドストエフスキーは1862年に初めてフランスを訪れます。

それまで本や人の話によって知っていたフランスとは激変したフランスを彼は見ることになります。10年間も隔離されていた彼はもはや浦島太郎状態だったかもしれません。

彼はこれからヨーロッパはどうなってしまうのかと思案します。あれだけ輝いて見えていたフランスが、もはやその姿を失ってしまったかのように見える…彼はもの思いに耽ってしまいます。

そうした彼のヨーロッパへの想いが実は『罪と罰』以降の五大長編にも大きな影響を与えているのです。

特に『悪霊』はヨーロッパを席捲をした社会主義思想の行きつく果てが暴力的なテロリズムであり、身内同士の陰惨なリンチへと繋がっていくことを予言します。

その後の『未成年』『カラマーゾフの兄弟』もヨーロッパ思想の行きつく先が大きなテーマのひとつになっています。

フランス第二帝政期はドストエフスキーが初めて自分の目で見たフランスであり、この時代のフランスが後の世界のライフスタイルを決定づけていくという意味でも非常に重要な時代です。

この時代を知ることによって、ドストエフスキーが五大長編で何を言いたかったのかということがより明確になっていくのではないでしょうか。

というわけで、次の記事ではナポレオン三世と第二帝政の特徴をざっくりとお話ししていきます。

以上、「ナポレオン三世のフランス第二帝政とドストエフスキーの意外なつながりとは」でした。

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ナポレオン三世とフランス第二帝政の特徴6つをざっくりと解説!現代社会を形作ったユニークな改革とは

ナポレオン三世はあのナポレオン・ボナパルトの血を引き、フランス二月革命後の政治混乱に乗じて1851年にクーデターを実行、そして1852年からフランス皇帝となった人物です。

この記事では鹿島茂氏の『怪帝ナポレオンⅢ世―第二帝政全史』を参考に、後期ドストエフスキー時代に大きな影響を与えたフランス第二帝政についてざっくりとお話ししていきます。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

19世紀前半のフランス文化と人々の生活を知るためのおすすめ参考書9冊一覧

この記事では19世紀前半、特に1830年頃からのフランス文化と人々の生活を知るのに便利な書籍をご紹介していきます。

フランス文化といえば豪華な社交界やフランス料理、ファッションなどを思い浮かべるかと思いますが、それらが花開くのは実はフランス革命以後のこの時代からでした。

ロシアの上流社会はフランス文化に強い影響を受けています。この当時のフランス文化を知ることはロシア人のメンタリティーを学ぶことにもとても役に立つのではないでしょうか。

関連記事

あわせて読みたい

ドストエフスキー『冬に記す夏の印象』あらすじと感想~西欧社会を厳しく批判!異色のヨーロッパ旅行記

この『冬に記す夏の印象』はドストエフスキーのヨーロッパ観を知る上で非常に重要な作品です。

また「奇妙な旅行者」ドストエフスキーの姿を見ることができる点もこの作品のいいところです。小説作品とはまた違ったドストエフスキーを楽しむことができます。

文庫化された作品ではありませんが、『冬に記す夏の印象』はもっと世の中に出てもいい作品なのではないかと強く感じます。

日本人には特に共感できる内容なのではないかと思います。

あわせて読みたい

上田隆弘『秋に記す夏の印象 パリ・ジョージアの旅』~ドストエフスキーとトルストイを学ぶ旅

2022年8月中旬から九月の中旬までおよそ1か月、私はジョージアを中心にヨーロッパを旅してきました。

フランス、ベルギー、オランダ、ジョージア・アルメニアを訪れた今回の旅。

その最大の目的はジョージア北部のコーカサス山脈を見に行くことでした。

私は「親鸞とドストエフスキー」をテーマにここ三年間研究を続けてきました。そして今年に入ってドストエフスキーをもっと知るために正反対の存在と言われるトルストイのことも学ぶことになりました。

そしてその過程で知ったのがこのコーカサスの山々だったのです。

あわせて読みたい

【パリ旅行記】(1)ドストエフスキーとトルストイの眼で眺めるパリ~彼らはパリに対してどんな思いを持...

ドストエフスキーは1862年、トルストイは1857年にそれぞれパリを訪れています。

彼らはそこで目にした出来事やそれらに対する思いを書き残し、後の作家活動の糧としていました。

この記事ではそんな二人を通して今回の私の旅についての思いをお話ししていきます。

あわせて読みたい

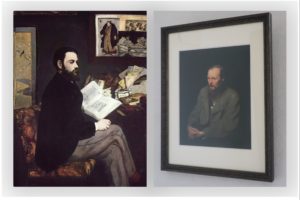

フランス人作家エミール・ゾラとドストエフスキー ゾラを知ればドストエフスキーも知れる!

フランス第二帝政期は私たちの生活と直結する非常に重要な時代です。

そしてドストエフスキーはそのようなフランスに対して、色々と物申していたのでありました。

となるとやはりこの時代のフランスの社会情勢、思想、文化を知ることはドストエフスキーのことをより深く知るためにも非常に重要であると思いました。

第二帝政期のフランスをさらに深く知るには何を読めばいいだろうか…

そう考えていた時に私が出会ったのがフランスの偉大なる作家エミール・ゾラだったのです。

あわせて読みたい

神野正史『世界史劇場 天才ビスマルクの策謀』あらすじと感想~普仏戦争とエミール・ゾラ、ドストエフ...

普通に生活していてはなかなか知ることができない戦争の真の姿や、なぜ戦争が起こるのか、なぜ平和は実現しないのかということを神野先生は国際関係の歴史から丁寧に解説してくれます。

この本を読めば世界に対するものの見方が変わってくると思います。

そして同時に、日本人たる私たちが今世界でどのような状況に置かれているのかも考えさせられることになります。

この本では日露戦争のことも言及されていて、遠いヨーロッパの出来事がいかに日本にも強力な影響を与えていたかが一目瞭然でした。

あわせて読みたい

ナポレオンってどんな人?その出自と下積み時代 ドストエフスキー『罪と罰』とナポレオンの関係を考察

ナポレオンといえばその知名度は抜群ではあるものの、実際にいつ頃活躍し何をした人物かと問われれば意外とこれに答えるのは難しいのではないでしょうか。

正直に申しますと、今回フランスのことを学ぶまで私もよくわかっていませんでした。知れば知るほどなるほどなるほどと面白い発見でいっぱいでした。

あわせて読みたい

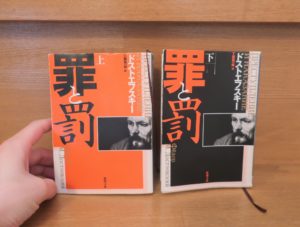

やはり『罪と罰』は面白い…!ナポレオンという切り口からその魅力を考える

私がドストエフスキーにおいて「面白い」という言葉を使う時は、アハハと笑うような「面白い」でもなく、あ~楽しかったいう「面白い」とも、スカッとするエンタメを見るような「面白い」とも違います。

時間を忘れてのめり込んでしまうような、それでいてなおかつ、読んだ後もずっと心にこびりつくような、そういう読後感があるような面白さを言います。

『罪と罰』にはそのような面白さをもたらしてくれる思想的な奥行きがこれでもかと描かれています。

そのひとつがラスコーリニコフの言うナポレオン思想です。

あわせて読みたい

鹿島茂『絶景、パリ万国博覧会 サン=シモンの鉄の夢』あらすじと感想~渋沢栄一も訪れたパリ万国博覧...

パリ万博はロンドンのようにフランスの工業化を進めるというだけではなく、欲望の追求を国家レベルで推し進めようとした事業でした。

これはフランス第二帝政という時代を考える上で非常に重要な視点であると思います。

ドストエフスキーはこういう時代背景の下、パリへと足を踏み入れたのです。

あわせて読みたい

僧侶が選ぶ!エミール・ゾラおすすめ作品7選!煩悩満載の刺激的な人間ドラマをあなたに

世の中の仕組みを知るにはゾラの作品は最高の教科書です。

この社会はどうやって成り立っているのか。人間はなぜ争うのか。人間はなぜ欲望に抗えないのか。他人の欲望をうまく利用する人間はどんな手を使うのかなどなど、挙げようと思えばきりがないほど、ゾラはたくさんのことを教えてくれます。

そして何より、とにかく面白い!私はこれまでたくさんの作家の作品を読んできましたが、ゾラはその中でも特におすすめしたい作家です!

コメント